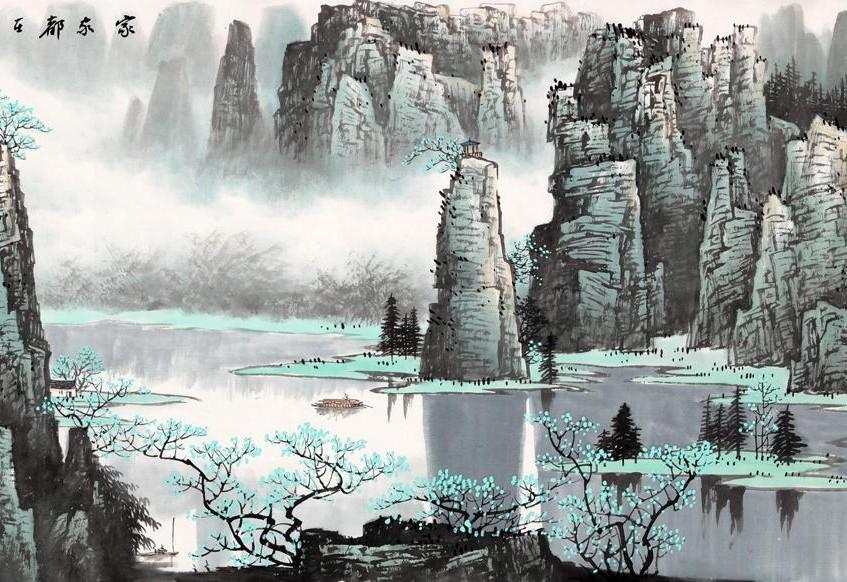

山水之韵,国画作品中的自然哲学,是中华文化中一种独特的艺术表达方式。国画以自然山水为题材,通过笔墨的浓淡干湿、线条的曲折流畅,展现出大自然的壮丽与和谐。在国画中,山水不仅是自然景观的再现,更是画家对自然哲学的理解和感悟。,,画家们通过山水画作,表达了对宇宙万物的敬畏和尊重,以及对人与自然和谐共生的追求。他们运用“天人合一”的哲学思想,将自然界的规律和人的情感融为一体,使观者能够感受到一种超越物质世界的精神境界。,,国画中的山水也体现了中国文化的“留白”艺术,即通过留出空白来表现画面的意境和韵味,使观者在欣赏时能够产生无限的遐想和共鸣。这种艺术形式不仅展示了中国文化的独特魅力,也体现了人类对自然美的追求和赞美。

在中国传统文化的浩瀚星空中,国画以其独特的艺术魅力和深邃的文化内涵,成为了连接古今、沟通人心的桥梁,山水画作为国画的重要分支,不仅展现了自然界的壮丽景色,更蕴含了中国人对宇宙、自然与人生的深刻理解与哲学思考,本文将通过几幅经典的山水国画作品图片,探讨其背后的文化意蕴与艺术价值。

1. 古木苍翠,云雾缭绕 ——《富春山居图》

提及中国山水画,黄公望的《富春山居图》无疑是绕不开的经典之作,这幅画作以长卷的形式,展现了元代画家黄公望对富春江畔自然风光的深情描绘,画中,山峦起伏,古木参天,云雾缭绕,小桥流水人家,一派宁静祥和的田园景象跃然纸上,画中不仅展现了自然之美,更寓含了作者对隐逸生活的向往和对自然和谐共生的哲学追求。

通过《富春山居图》,我们可以感受到国画中“天人合一”的观念,即人与自然应和谐共生、相互依存,这种思想在画中得到了淋漓尽致的体现:山川草木不再是简单的自然景观,而是被赋予了生命和情感,与观者的心灵产生共鸣。

2. 雄奇险峻,气势磅礴 ——《溪山行旅图》

北宋画家范宽的《溪山行旅图》是另一幅不可多得的国宝级山水画作,此画以雄浑壮阔的山水为主题,画面中央一座巍峨的山峰拔地而起,几乎占据了整个画面的一半,其上云雾缭绕,显得神秘莫测,山脚下,溪流潺潺,小径蜿蜒,一队行旅正缓缓行进于山间小道之上,为这静谧的山水增添了几分生气。

《溪山行旅图》不仅在视觉上给人以强烈的冲击力,更在精神上引发了观者对自然力量的敬畏和对人生旅途的深思,范宽通过细腻的笔触和宏大的构图,展现了中国人对自然界的敬畏之心以及在自然面前的渺小感,这种对自然的崇敬之情,正是中国山水画所追求的“神韵”之一。

淡墨轻描,意境悠远 ——《潇湘图》

五代南唐画家董源的《潇湘图》,则以另一种风格诠释了山水画的意境之美,此画以湖南潇水流域为背景,画面以淡墨轻描为主,山川、林木、水波皆显得柔和而富有层次感,不同于《富春山居图》和《溪山行旅图》的雄浑壮丽,《潇湘图》更多地传达出一种淡泊宁静、超然物外的意境。

董源巧妙地运用了“远近高低各不同”的透视手法,使得画面层次分明,空间感十足,观者仿佛能随着画中的小舟漂流于江面,感受那份宁静与自由,这种“以形写神”的艺术处理方式,让《潇湘图》成为了一幅能够引发观者无限遐想与心灵共鸣的佳作。

4. 笔墨丹青,写意人生 ——国画山水中的“留白”艺术

在国画山水作品中,“留白”是一种独特的艺术手法,它不仅指画面中未着墨色的空白部分,更是画家在创作过程中对意境、气韵和空间感的精妙把握,如《富春山居图》中的云雾、《溪山行旅图》中的远山、《潇湘图》中的江面,都巧妙地运用了留白技术,使得画面更加空灵、深远。

留白不仅是一种技法上的创新,更是一种哲学思想的体现,它反映了中国人对于“无”与“有”、“虚”与“实”的辩证理解,在国画山水作品中,“留白”之处往往给人以无限遐想的空间,让观者在静默中感受到生命的律动和自然的呼吸,这种“此时无声胜有声”的艺术效果,正是国画山水所追求的最高境界之一。

国画作品中的山水不仅仅是自然景色的再现,更是中国人精神世界和哲学思想的载体,从黄公望的《富春山居图》到范宽的《溪山行旅图》,再到董源的《潇湘图》,每一幅作品都以其独特的艺术风格和深邃的文化内涵,向世人展示了中国山水画的魅力所在,它们不仅让我们领略到了自然界的壮丽与和谐之美,更让我们在欣赏之余,思考人与自然、人与社会、人与自我之间的关系。

在快节奏的现代生活中,国画山水作品如同一股清泉,洗涤着我们的心灵,让我们在繁忙与喧嚣中寻找到一片宁静之地,它们教会我们如何去欣赏自然、如何去感悟生活、如何去追求内心的平和与自由,正如古人云:“仁者乐山,智者乐水。”在国画山水之中,我们每个人都能找到属于自己的那份宁静与智慧

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...