颜真卿是唐代著名的书法家和政治家,被誉为“忠烈之魂”。他不仅在政治上忠诚勇敢,为唐朝的稳定和繁荣做出了重要贡献,同时也是一位卓越的书法巨匠,其书法风格独特,笔力雄健,对后世影响深远。他的书法作品不仅具有极高的艺术价值,也成为了中国书法史上的重要里程碑。颜真卿的书法风格融合了篆、隶、楷、行、草等多种书体,形成了自己独特的艺术风格,被誉为“颜体”。他的书法作品如《祭侄文稿》、《多宝塔碑》等,至今仍被广泛传世和珍藏。颜真卿的忠诚和才华,使他成为了中国历史上一位不可多得的杰出人物,其精神风范和艺术成就将永远被后人所铭记。

在中国历史的长河中,有这样一位人物,他以忠诚和勇敢著称,其书法艺术更是达到了登峰造极的境界,他就是唐代著名的政治家、书法家——颜真卿,颜真卿的一生,是忠诚与艺术的完美融合,他的故事在历史的长卷中熠熠生辉,成为后世敬仰的楷模。

早年经历与仕途初启

颜真卿,字清臣,祖籍琅琊临沂(今山东临沂),出生于开元年间的一个书香门第,他的家族世代为官,自幼便受到了良好的家庭教育,颜真卿自幼便展现出过人的才智和勤奋好学的精神,这为他日后的成就奠定了坚实的基础。

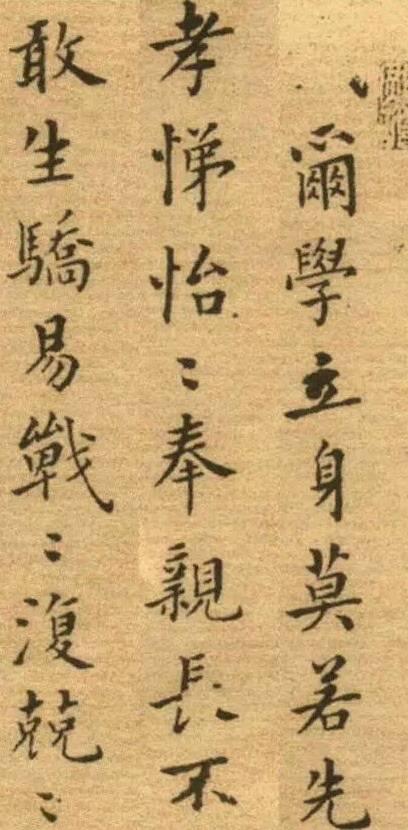

年轻时的颜真卿,不仅在学业上刻苦钻研,更在品德上严格要求自己,他性格刚正不阿,敢于直言不讳,这种性格在他日后的仕途中得到了充分体现,唐玄宗天宝年间,颜真卿通过科举考试步入仕途,初任秘书省校书郎,后因上书论及国事被贬为平原太守,在平原郡任内,他广施仁政,深得民心,被誉为“有胆略,善谋略”的贤能之士。

安史之乱中的忠臣

安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,也是颜真卿人生中最具光辉的篇章,天宝十四年(755年),安禄山起兵反唐,颜真卿作为河北采访使,在极为不利的形势下,毅然决然地组织起河北地区的抵抗力量,他先后组织了二十余郡的兵力,虽然最终因力量悬殊未能阻止安史之乱的蔓延,但颜真卿的忠诚与勇气却赢得了朝野上下的广泛赞誉。

在安史之乱期间,颜真卿的家族也遭受了巨大的不幸,他的兄长颜杲卿在常山郡(今河北正定)坚守抵抗,最终因城破被俘,面对严刑拷打宁死不屈,展现了高度的气节,颜真卿闻讯后悲痛欲绝,但很快又投身于平叛的斗争中,他不仅在军事上积极策划反攻,还通过《讨伐安禄山檄文》等文章激励人心,为平定安史之乱立下了不朽的功绩。

书法艺术的巅峰

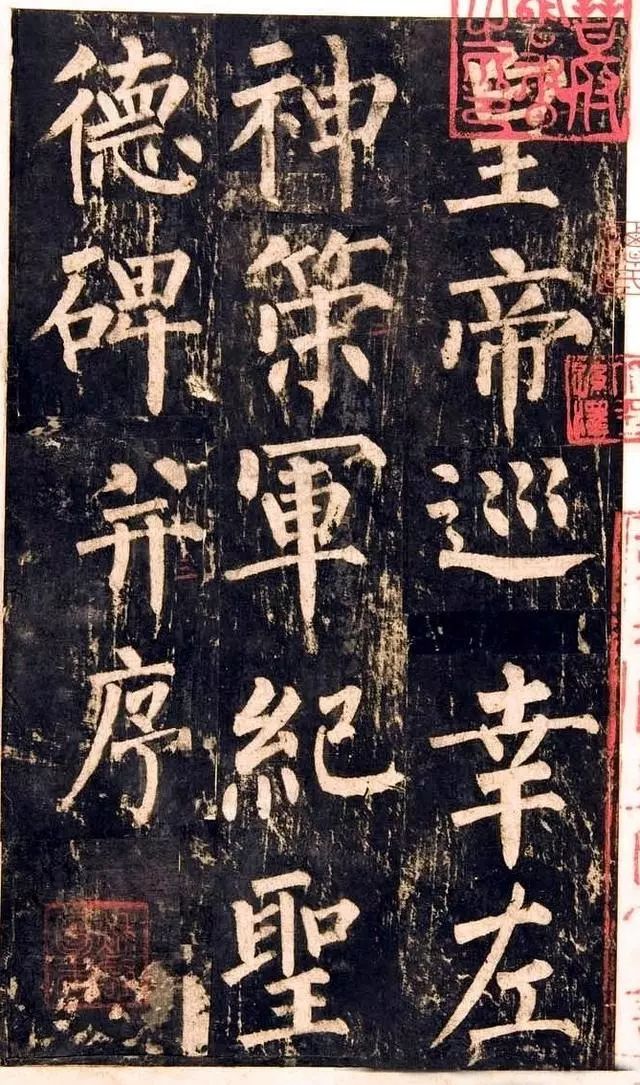

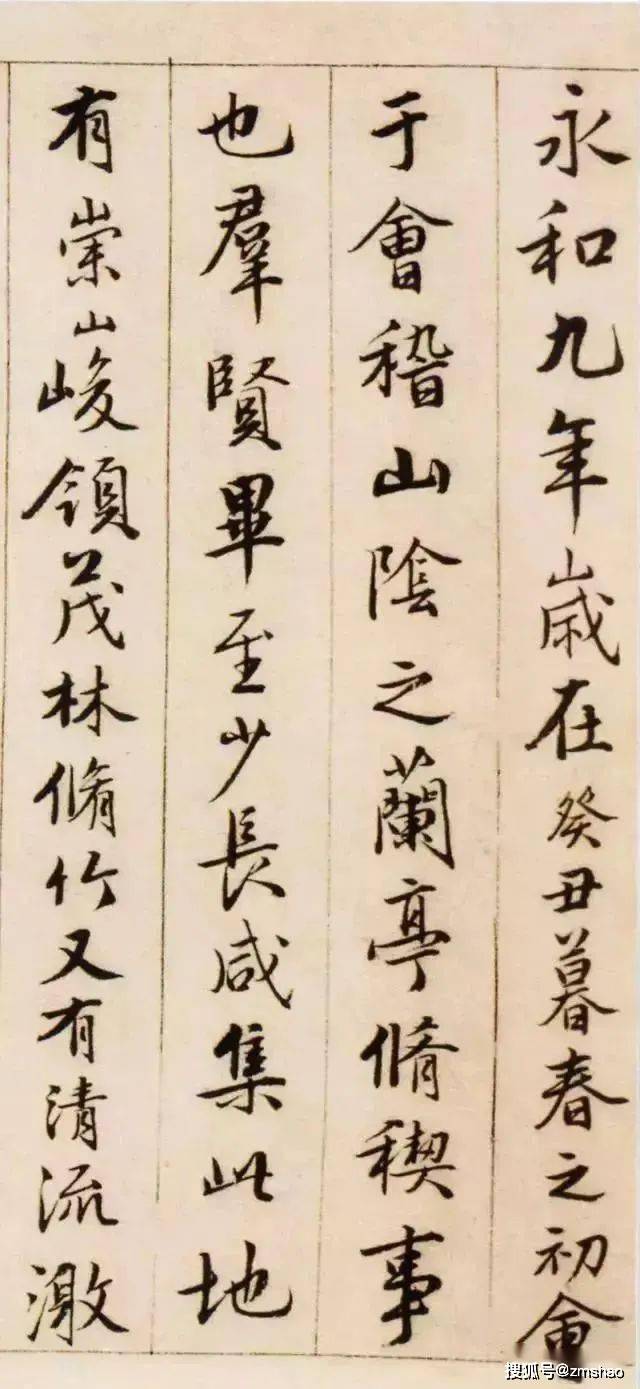

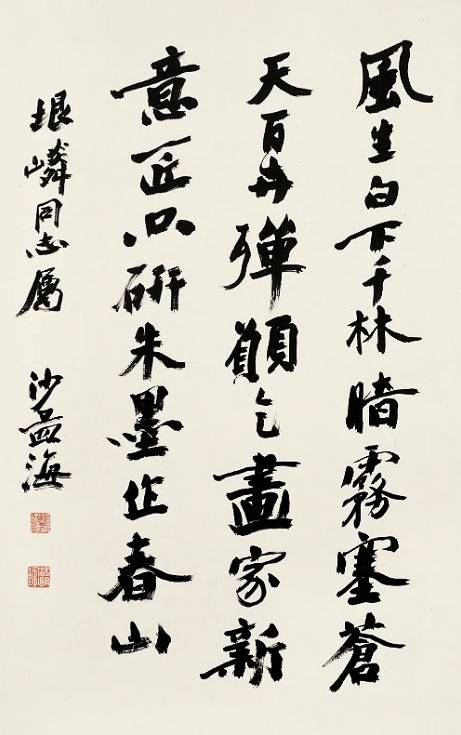

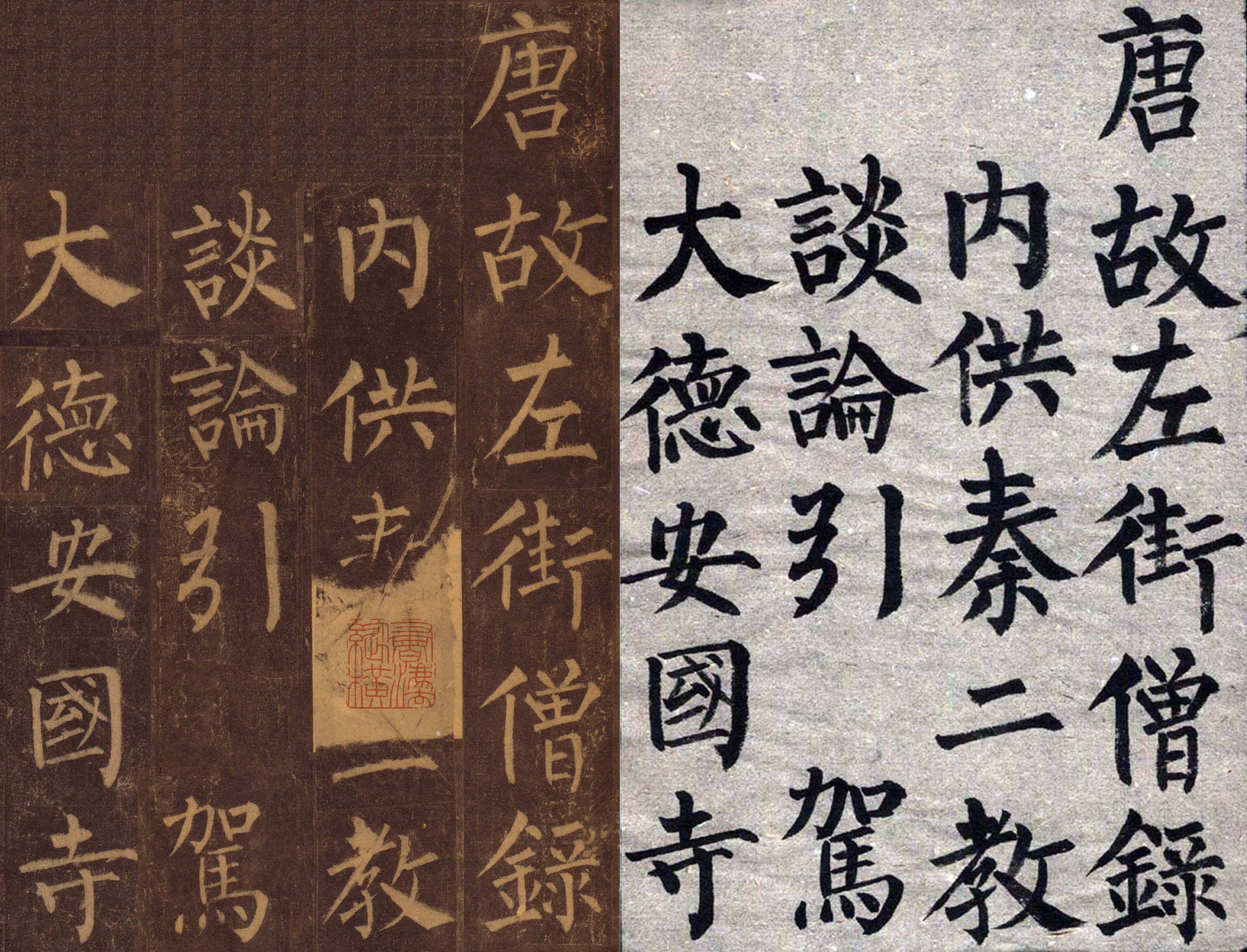

如果说颜真卿在政治上的忠诚与勇敢令人敬佩,那么他在书法艺术上的成就更是举世瞩目,颜真卿的书法风格独特,自成一家,被后世誉为“颜体”,他的书法初学褚遂良,后遍观唐朝名家的书法作品,吸取了欧阳询、虞世南、张旭等人的长处,最终形成了自己雄健、宽博、气势磅礴的书法风格。

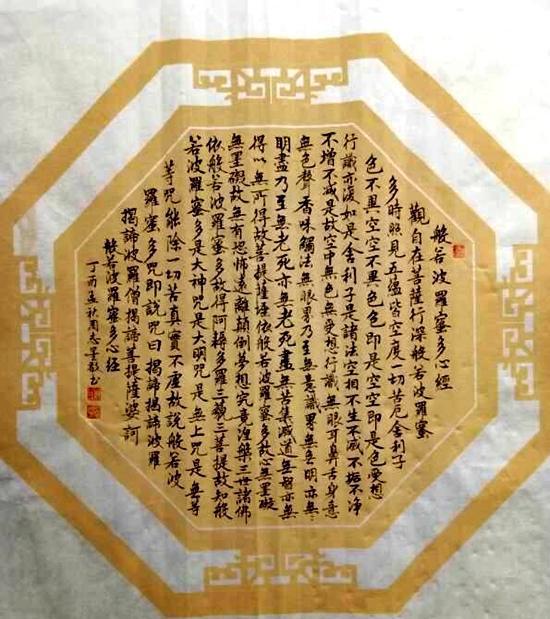

颜真卿的楷书端庄雄伟,笔力遒劲而富于变化,尤其是其代表作《多宝塔碑》、《颜勤礼碑》等作品,成为了后世学习楷书的典范,他的行书也自成一格,如《祭侄文稿》等作品,不仅在技法上达到了炉火纯青的地步,更因其中蕴含的深厚情感而动人心魄,尤其是《祭侄文稿》,在极为悲愤的心情下挥毫泼墨,字里行间流露出对侄儿英勇就义的哀悼和对国家命运的忧虑,被誉为“天下第二行书”。

晚年的坚守与牺牲

尽管晚年时期颜真卿已年迈体衰,但他依然心系国家安危,唐代宗广德二年(764年),颜真卿受命前往蔡州劝说叛将李希烈归降,李希烈非但不听劝告,反而对颜真卿怀有敌意,颜真卿在李希烈的囚禁中绝食而死,终年七十六岁,他的牺牲不仅是对国家忠诚的最好证明,也成为了后世士人心中不朽的丰碑。

历史评价与影响

颜真卿的一生是忠诚与艺术的完美结合,他以忠诚之心报国,以艺术之笔传世,他的书法不仅影响了后世的书法发展,更成为了中华民族不屈不挠精神的象征,正如宋代大文豪苏轼所言:“诗至于杜(杜甫),文至于韩(韩愈),书至于颜(颜真卿),画至于吴道子(吴道子),而古今之变天下之能事毕矣。”这高度评价了颜真卿在书法领域的卓越成就和深远影响。

颜真卿的故事激励着后人要忠于国家、勇于担当、追求卓越,他的书法艺术更是成为了中华文化宝库中的瑰宝,被历代文人墨客所推崇和学习,即使在今天这个快速发展的时代里,颜真卿的精神依然具有不可替代的价值和意义。

颜真卿的一生是光辉而伟大的一生,他以忠诚之心书写了壮丽的历史篇章;以艺术之笔留下了不朽的文化遗产;以高尚的人格魅力成为了后世的楷模和榜样,他的故事将永远激励着人们不断前行、不断奋斗、不断追求更高的理想和目标,正如那句“忠臣不惧死,烈士不惧难”,颜真卿用自己的一生诠释了这一精神境界的至高境界。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...