《书法报》作为一份承载着墨香四溢的岁月见证,不仅记录了中华书法艺术的辉煌历程,更成为了连接古今、传承文化的桥梁。它以独特的视角和专业的笔触,深入挖掘书法艺术的内涵与魅力,为读者呈现了一幅幅生动的历史画卷。从古朴的篆隶到流畅的行草,从名家大师的经典之作到后起之秀的崭新尝试,《书法报》都以敏锐的洞察力和深厚的文化底蕴,为读者提供了丰富的精神食粮。它不仅是一份报纸,更是一个文化的殿堂,让人们在墨香中感受岁月的沉淀,在笔墨间领悟书法的真谛。

在浩瀚的中华文化长河中,书法艺术犹如一股清流,以其独特的魅力穿越千年,滋养着无数文人墨客的心田,而《书法报》作为这一艺术领域的重要载体,自其创刊以来,便以传承与创新并重的姿态,见证并记录了书法艺术的发展与变迁,本文将追溯《书法报》的创刊时间,探讨其发展历程、对书法艺术的影响以及在当代的价值与意义。

创刊溯源:1983年的墨香初绽

《书法报》的诞生,可以追溯到1983年,在那个改革开放初期,文化复苏的浪潮中,书法作为传统文化的瑰宝,正逐渐从历史的尘埃中苏醒,焕发新生,正是在这样的背景下,《书法报》应运而生,成为全国第一份以书法艺术为专业内容的报纸,它的创刊,不仅标志着书法艺术从个人雅趣走向大众视野的转折点,也预示着书法教育、交流、研究的新纪元。

发展历程:墨香四溢的三十年

自1983年创刊以来,《书法报》经历了三十余年的风雨洗礼,从最初的单一版面、手写印刷,到如今的多彩页面、高清印刷;从地方性小报成长为全国乃至国际知名的书法专业媒体,其发展历程见证了中国书法艺术的繁荣与进步。

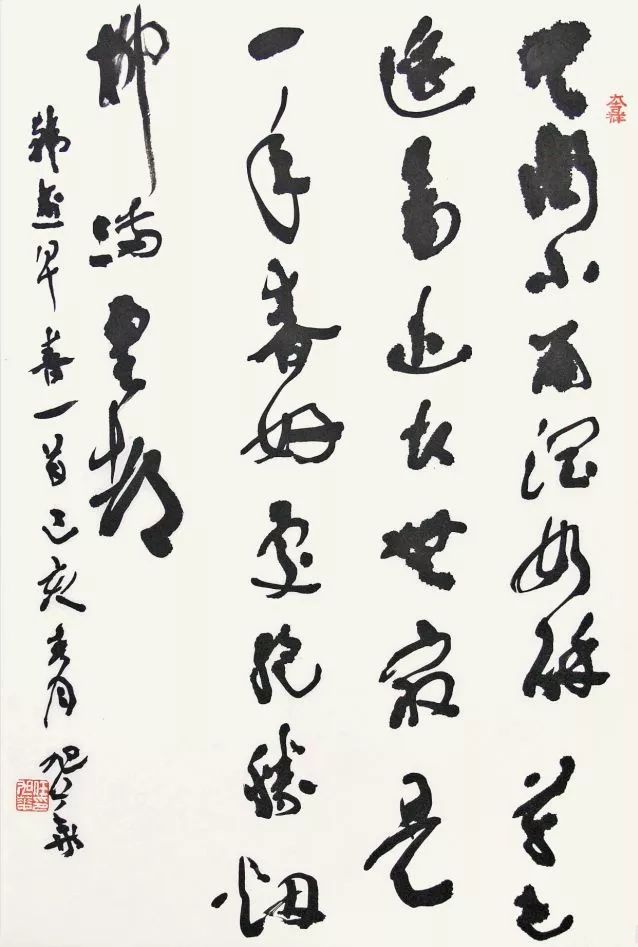

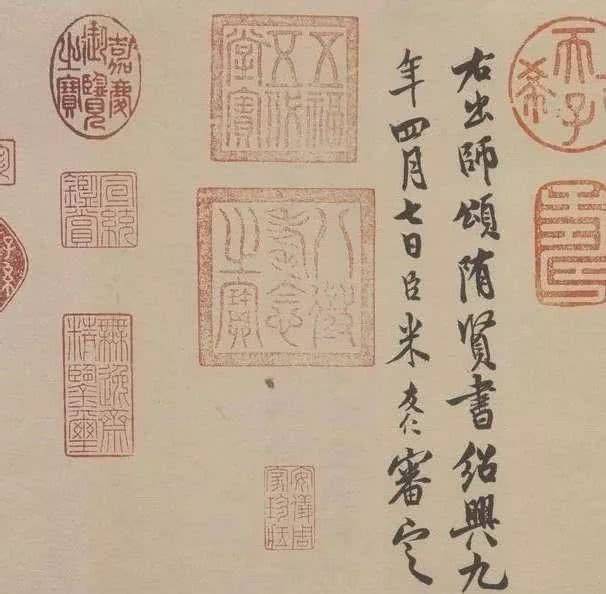

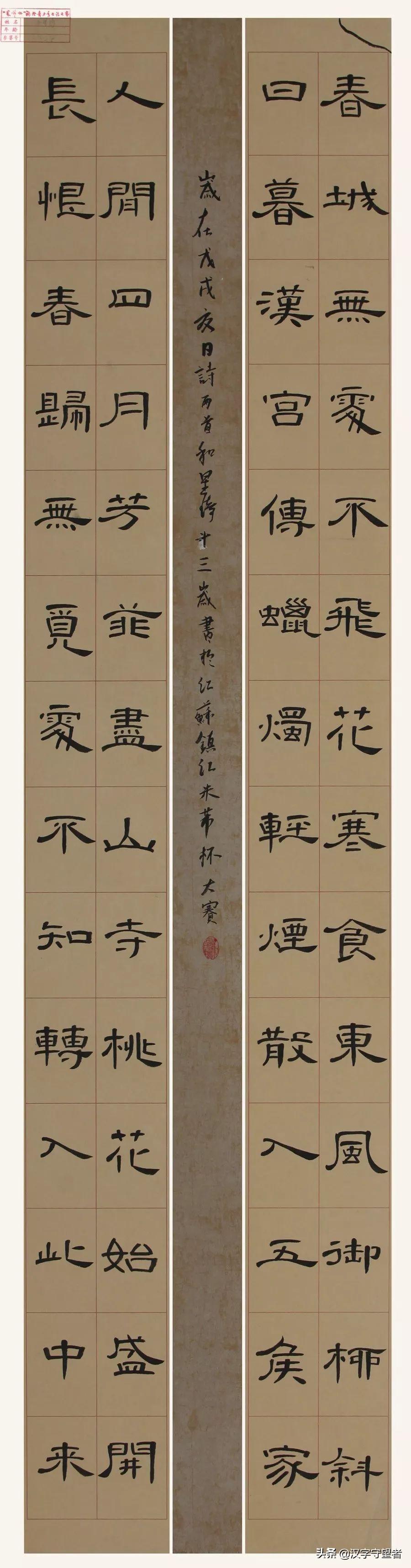

初创期(1983-1990):这一时期,《书法报》以普及书法知识、推广书法教育为宗旨,通过刊登名家作品、技法解析、书论研究等内容,吸引了大量书法爱好者的关注,它不仅是学习书法的指南针,也是书法家交流的平台。

发展期(1991-2000):随着改革开放的深入和市场经济的发展,《书法报》开始探索市场化运作模式,增设了“市场信息”、“拍卖专版”等栏目,为书法家和爱好者提供了更多元化的服务,国际交流的加强也使得《书法报》开始刊登海外书法动态,促进了中外书法的交流与融合。

成熟期(2001-至今):进入21世纪后,《书法报》在数字化浪潮中积极转型,不仅保持了纸质版的传统魅力,还推出了电子版、网络版,建立了官方网站和社交媒体平台,极大地拓宽了传播渠道,还举办了一系列线上线下活动,如书法大赛、名家讲座、展览等,进一步推动了书法的普及与提高。

对书法艺术的影响:传承与创新的桥梁

《书法报》不仅是书法艺术传播的重要平台,更是连接传统与现代、传承与创新的桥梁,它通过以下方式深刻影响了中国书法的发展:

1、普及教育:通过开设专栏、举办培训班等形式,《书法报》极大地推动了书法教育的普及,让更多人尤其是青少年接触并爱上这门传统艺术,为书法的后续发展培养了大量人才。

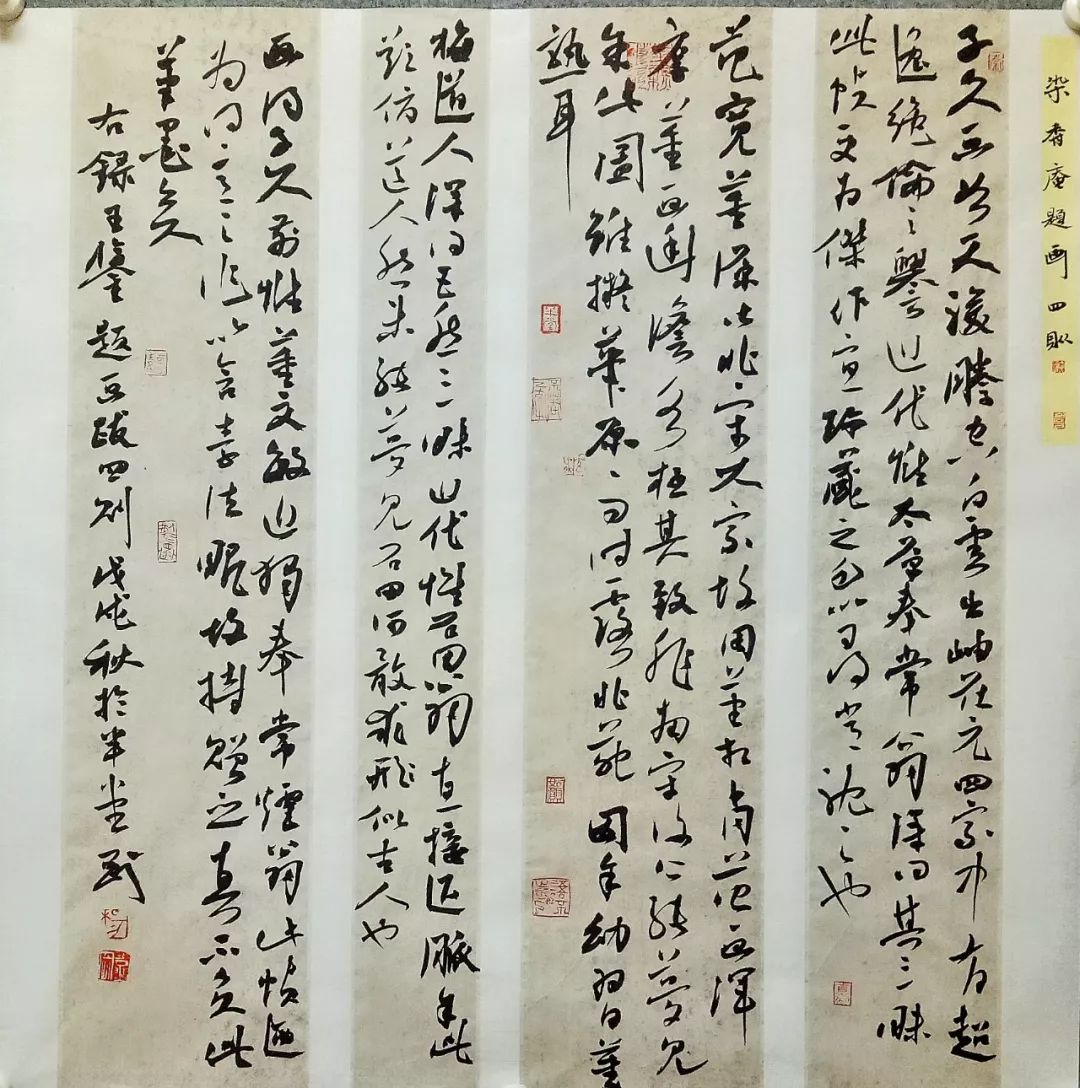

2、理论研究:它为书法理论研究提供了广阔的空间,不仅刊载了大量书论文章,还组织了多次学术研讨会,促进了书法理论研究的深入和系统化。

3、艺术交流:作为全国乃至国际性的交流平台,《书法报》为不同地域、不同风格的书法家提供了展示自我、相互学习的机会,推动了书风的多样化发展。

4、市场引导:在市场经济的背景下,《书法报》还发挥了市场导向的作用,通过发布市场信息、举办拍卖活动等,引导了书法的市场走向,促进了书法作品的市场流通和价值认可。

当代价值与意义:墨香新篇

在当代社会,《书法报》依然保持着其独特的价值和意义,它继续作为传统文化的传播者,通过现代传媒手段让更多人了解并欣赏到书法的魅力;它作为文化自信的体现,通过展示中国书法的独特魅力,增强了国人的文化认同感和自豪感;《书法报》在推动文化创新方面也发挥着不可忽视的作用,它鼓励年轻一代在继承传统的基础上进行创新尝试,使书法艺术焕发新的生命力。

《书法报》还积极响应国家文化发展战略,如“文化强国”、“文化自信”等倡议,通过组织系列专题报道、策划大型展览等方式,为推动社会主义文化繁荣贡献力量,它也关注并报道海外华人的书法活动,促进了中华文化的国际传播与交流。

回望《书法报》的创刊历程,它不仅是书法艺术发展的见证者,更是参与者与推动者,从最初的几页小报到如今的多元化媒体平台,《书法报》始终坚守初心,致力于书法的传承与创新。《书法报》的故事,是中华文化薪火相传的缩影,是时代变迁中文化自信的体现,在未来的日子里,《书法报》将继续以墨香为笔,书写更多关于中国书法的精彩篇章。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...