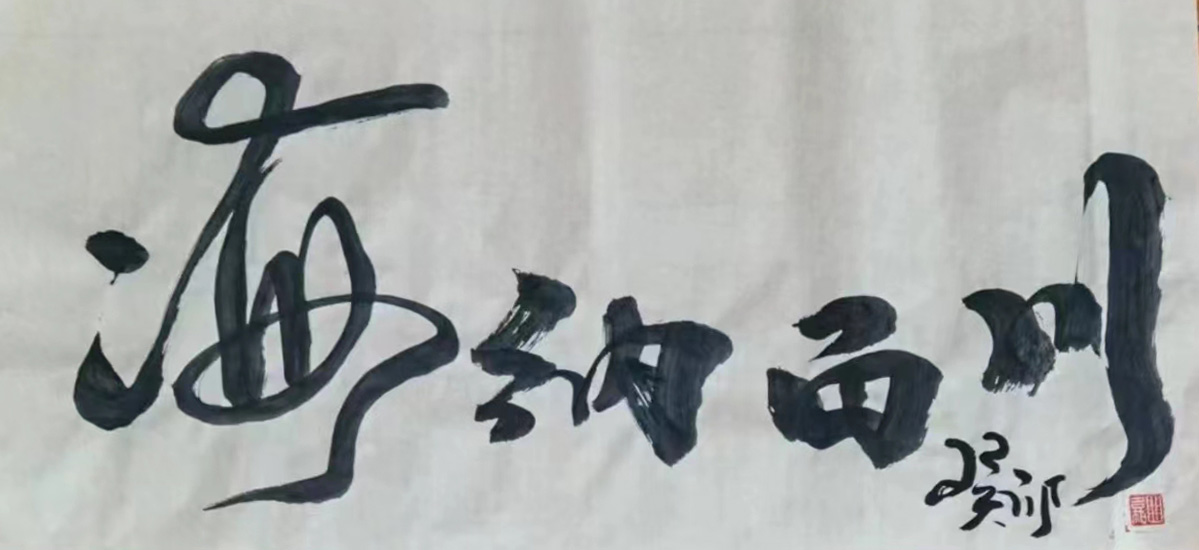

行书与草书是中国书法中的两种重要字体,它们以其独特的艺术魅力吸引了无数书法爱好者和艺术家。行书以其流畅、自然、灵动为特点,笔画间如行云流水般自如,展现出一种动态的韵律美。其结构上既有楷书的严谨,又不失草书的奔放,既有章法又有变化,给人以视觉上的享受和心灵上的愉悦。,,草书则更进一步,其笔画简练、狂放、自由,几乎不拘泥于字形,更注重笔势和气韵的连贯。草书中的“飞白”、“连笔”等技法,使得作品在视觉上更加生动、有力,同时也要求书写者具备高超的技巧和深厚的文化底蕴。,,无论是行书还是草书,它们都体现了中国书法“以形写神”的艺术理念,通过笔墨的挥洒,将书写者的情感、气质、修养等内在品质融入其中,使作品具有了生命力和感染力。在欣赏这两种字体的作品时,人们不仅可以感受到其形式上的美感,更能体会到其中蕴含的深厚文化内涵和艺术精神。

在浩瀚的中华书法艺术长河中,行书与草书如两股清泉,潺潺流淌,以其独特的艺术魅力和深邃的文化内涵,滋养着无数书法爱好者的心田,行书,以其流畅自然、灵动多变著称;草书,则以其狂放不羁、笔走龙蛇闻名,两者虽同属书法之列,却各有千秋,共同构成了中国书法艺术中不可或缺的瑰宝。

行书的灵动与自然

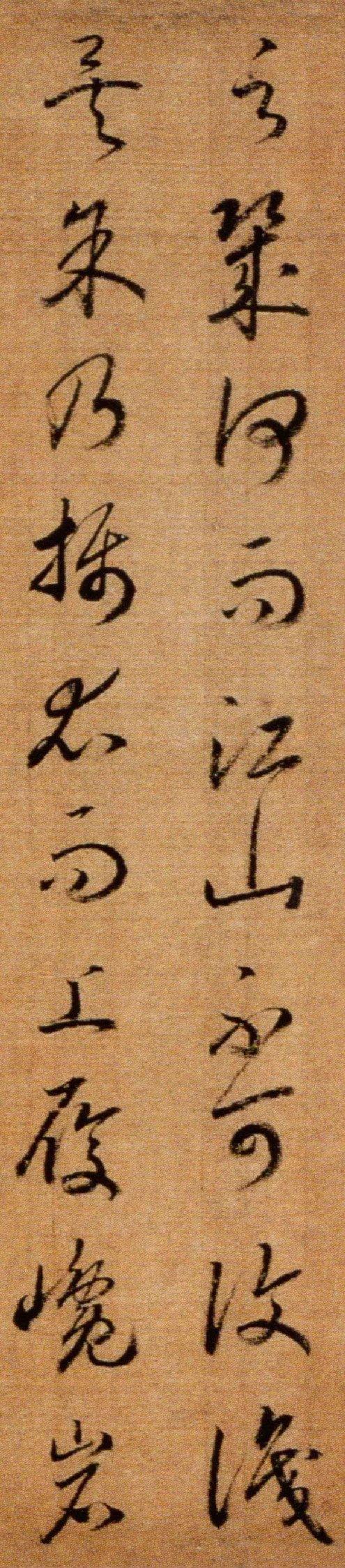

行书,介于楷书与草书之间,既不像楷书那样规整严谨,也不似草书那般恣意挥洒,它以流畅、自然、灵动为特点,既有楷书的结构基础,又融入了草书的笔意连贯,是日常书写与艺术创作中最为常用的字体之一,行书的诞生,可追溯至东汉末年,由楷书演化而来,至东晋时期,王羲之的《兰亭序》更是将行书推向了巅峰。

王羲之的行书,如行云流水,自然天成,其笔画间既有楷书的骨力,又不失草书的韵味,他的《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,不仅在技法上达到了炉火纯青的境界,更在情感表达上达到了人与自然的和谐统一,王羲之的行书,每一笔都仿佛在诉说着对生活的感悟和对自然的敬畏,其灵动与自然之美,至今仍令无数书法爱好者为之倾倒。

草书的狂放与不羁

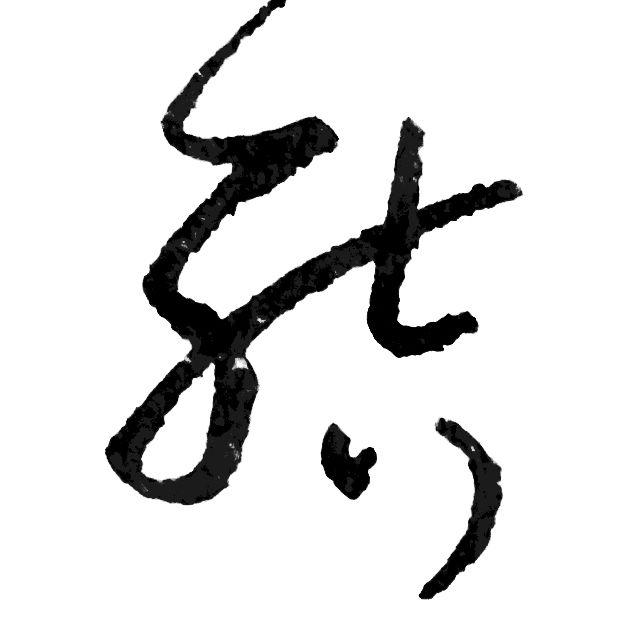

如果说行书是书法中的“行者”,那么草书便是那“舞者”,在宣纸上尽情挥洒着对自由的向往和个性的张扬,草书起源于汉末,成熟于东晋,至唐代达到鼎盛,其特点在于笔画连绵不绝,结构简省而意连,有时甚至难以辨认具体字样,但整体气韵生动,给人以强烈的视觉冲击和心灵震撼。

张旭和怀素是唐代草书的两位巨匠,张旭的草书,被誉为“颠张狂素”,其作品《古诗四帖》中,笔势奔放,如疾风骤雨,展现出一种超脱世俗、直抒胸臆的狂放之美,而怀素的《自叙帖》,则以其笔墨淋漓、气势磅礴著称,每一笔都仿佛在诉说着他对于草书艺术的执着追求和深刻理解,他们的作品不仅展示了草书的技术高度,更传递了书法家对生命、对自然的深刻感悟。

行书与草书的相互影响与融合

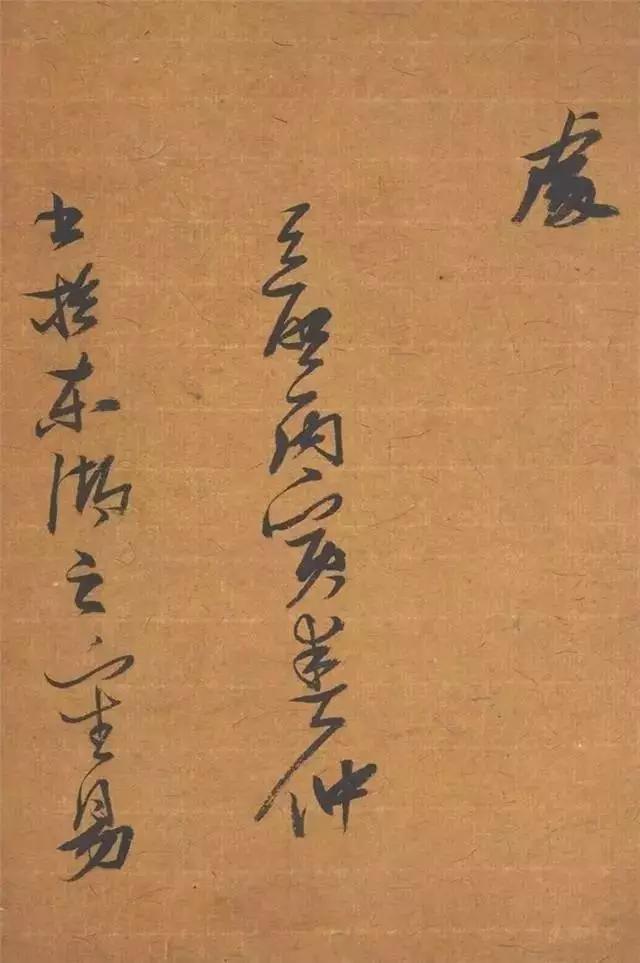

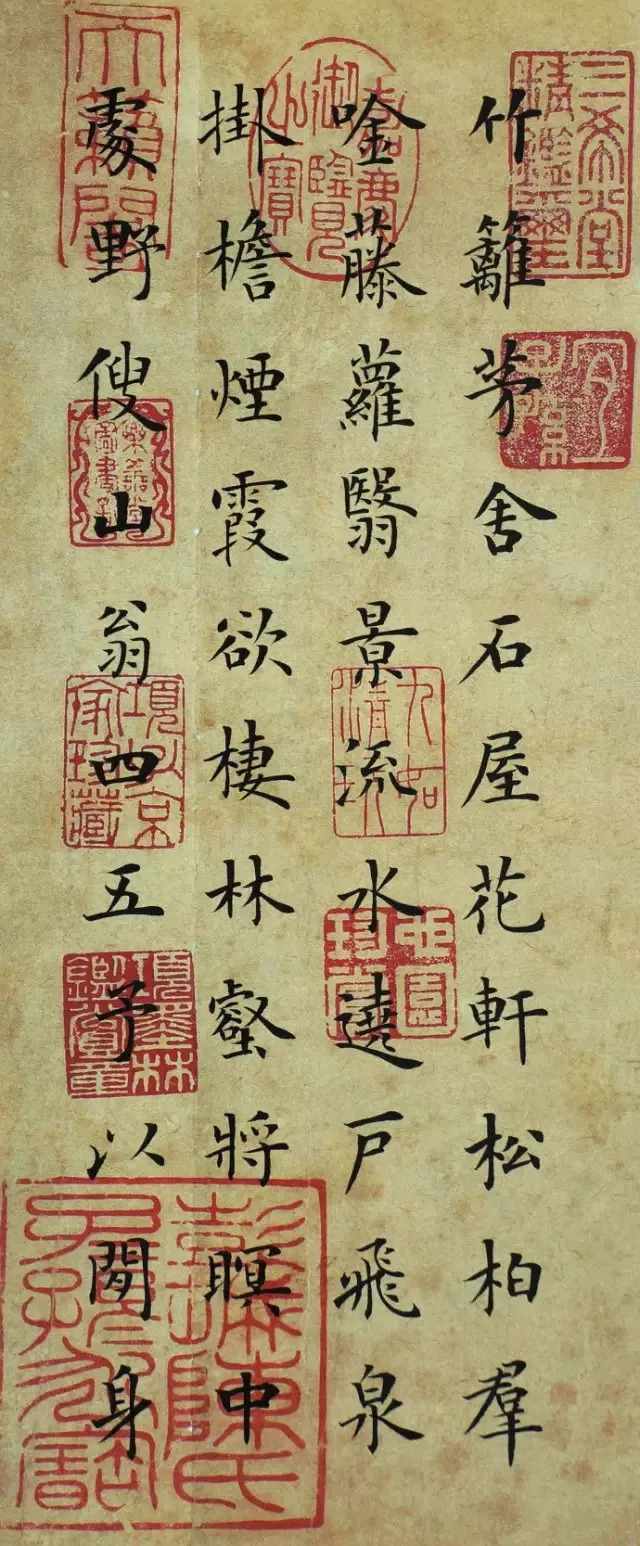

行书与草书虽各有特色,但在长期的发展过程中,二者相互影响、相互融合,共同推动了书法艺术的发展,行书的灵动为草书提供了流畅的基础,而草书的狂放又赋予了行书更深层次的情感表达,在许多传世作品中,我们可以看到行书与草书的巧妙结合,既有行书的自然流畅,又不失草书的奔放不羁。

例如赵孟頫的《洛神赋》,其作品在保持行书基本结构的同时,融入了草书的笔意,使得整幅作品既有行书的流畅之美,又不失草书的韵味,这种融合不仅丰富了书法艺术的表达方式,也拓宽了书法家的创作空间和审美视野。

现代书法中的行书与草书

进入现代社会以来,随着文化多元化的发展和艺术形式的不断创新,行书与草书也在不断地被赋予新的内涵和表现形式,许多现代书法家在继承传统的基础上,结合西方艺术理念和现代审美趋势,对行书和草书进行了大胆的探索和创新,他们不仅在技法上追求新的突破,更在作品的主题、内容和形式上进行了多元化的尝试。

例如一些年轻艺术家尝试将行书与抽象艺术相结合,用更加抽象的语言去表达现代人的情感和思想;而另一些则将草书的狂放不羁与装置艺术、行为艺术等现代艺术形式相结合,创造出具有强烈视觉冲击力和时代感的作品,这些尝试不仅丰富了现代书法艺术的内涵和外延,也为我们提供了更加广阔的审美空间和思考维度。

行书与草书作为中国书法艺术的重要组成部分,不仅承载着深厚的文化底蕴和历史积淀,更是中华民族智慧和审美追求的集中体现,它们以独特的艺术魅力和深邃的文化内涵影响着无数人,成为连接过去与未来的桥梁,在当今这个快速变化的时代里,我们更应珍惜这份宝贵的文化遗产并对其进行创新和发展使其在新时代焕发出新的生机与活力,让我们在行云流水般的笔墨中感受传统文化的魅力在创新中传承在传承中发展让这份独特的艺术之光永远照耀着中华民族前进的道路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...