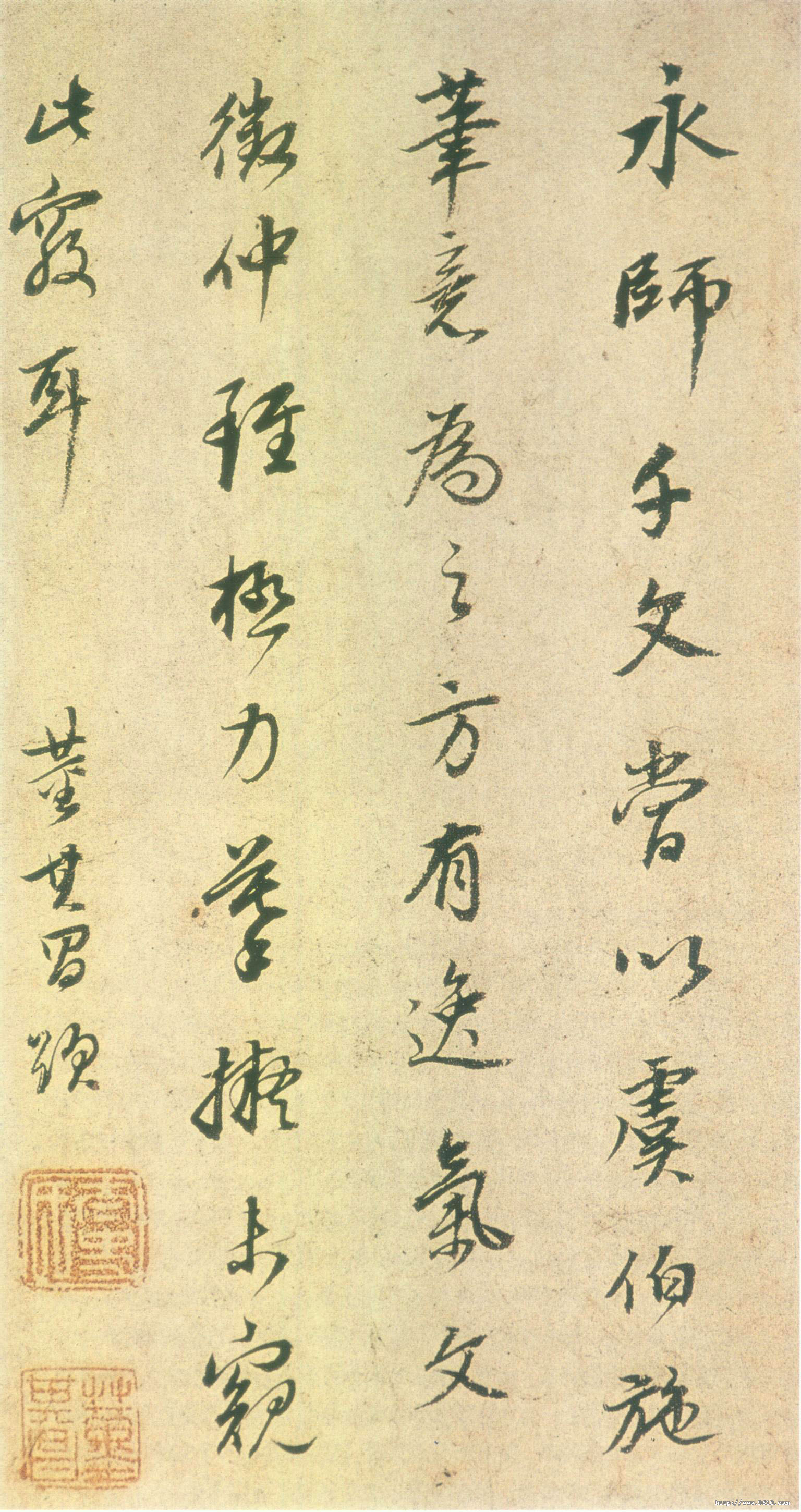

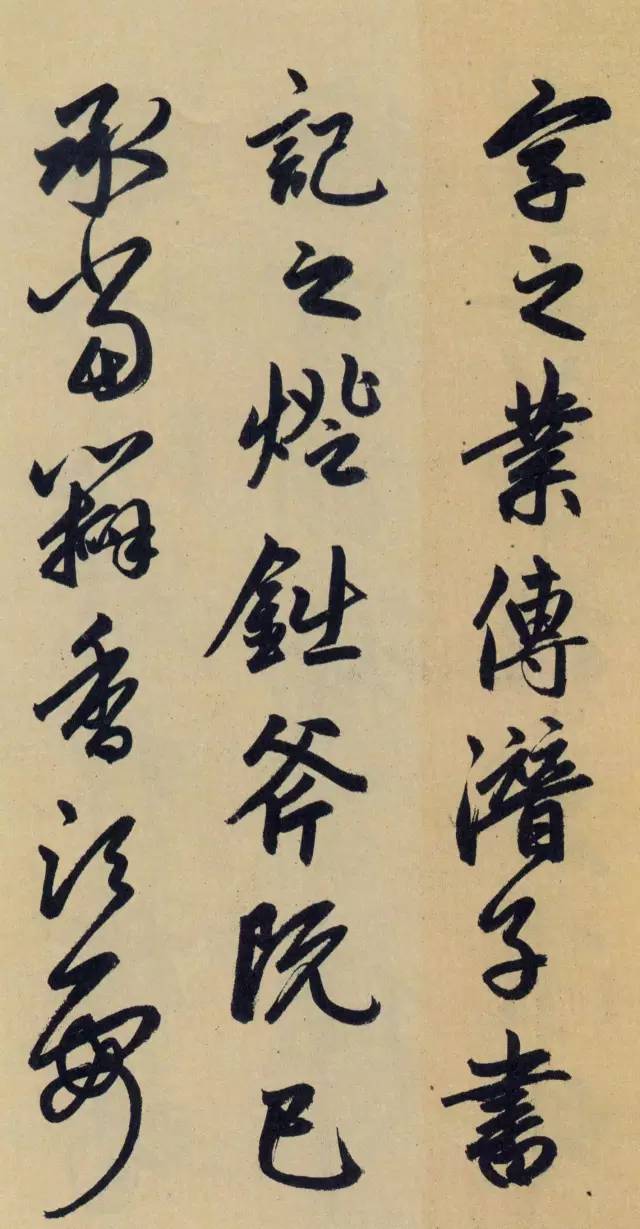

行书之美,在于其流畅的笔触与灵动的墨韵,将唐诗六十首的韵味与意境完美地展现出来。在行书的书写中,每一笔每一划都仿佛在诉说着诗中的情感与意境,使读者在欣赏书法的同时,也能感受到诗文的深邃与美妙。行书以其独特的艺术魅力,将唐诗的韵律、意境与情感融为一体,使人们在欣赏中不仅能够领略到书法的艺术之美,更能深刻感受到唐诗的文学魅力。

在中国浩瀚的文化长河中,行书以其独特的艺术魅力,成为了连接书法与文学的桥梁,它既有着楷书的规范,又不失草书的流畅,以其独有的韵律和节奏,将唐诗的意境与情感完美地展现于纸上,本文将通过探讨行书与唐诗的结合,特别是以行书书写《唐诗六十首》的独特韵味与意境,来揭示这一传统艺术形式的魅力所在。

一、行书之美:流畅与内敛的和谐统一

行书,作为中国书法的一种重要字体,其特点在于笔画流畅而不失法度,结构自然而不失严谨,它不像楷书那样规规矩矩,也不似草书那样狂放不羁,而是介于两者之间,既体现了书写的自然性,又蕴含了深厚的文化底蕴,在行书中,每一笔、每一划都仿佛在诉说着故事,传递着情感,这种介于规范与自由之间的状态,正是行书独特的魅力所在。

二、唐诗之韵:情感与哲思的深刻表达

唐诗,作为中国古典文学的瑰宝,不仅以其精炼的语言、深邃的意境著称,更以其丰富的情感和深刻的哲思感动着无数后人,从李白的豪放不羁到杜甫的沉郁顿挫,从王维的空灵幽静到白居易的平易近人,唐诗以其多样化的风格和深邃的思想内容,成为了中华文化的精神象征,将唐诗以行书的形式书写下来,不仅能够保留其文学价值,更能通过书法的艺术性,使读者在视觉与心灵上产生共鸣。

三、行书与唐诗的融合:韵味与意境的双重体验

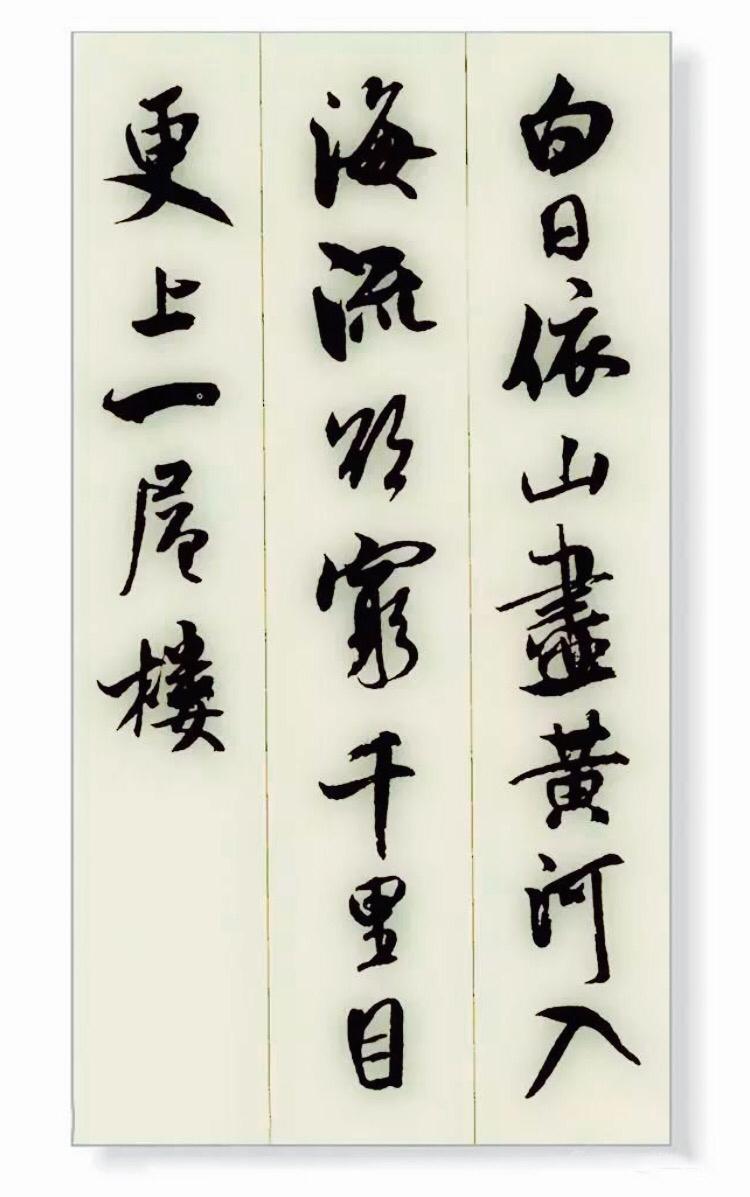

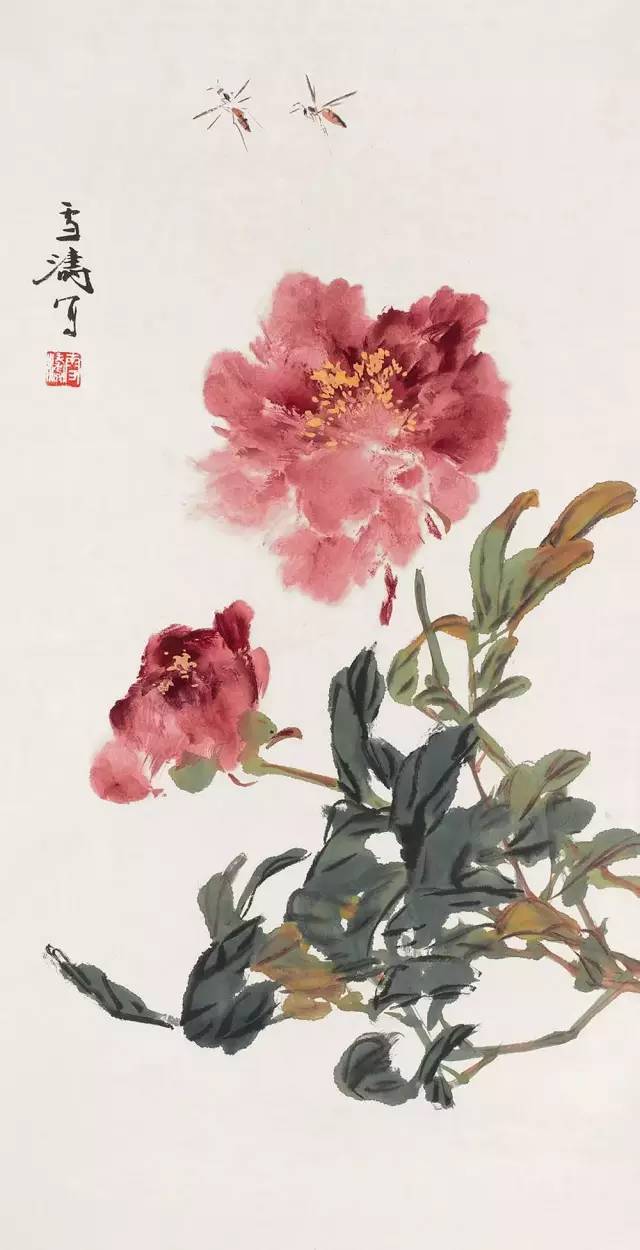

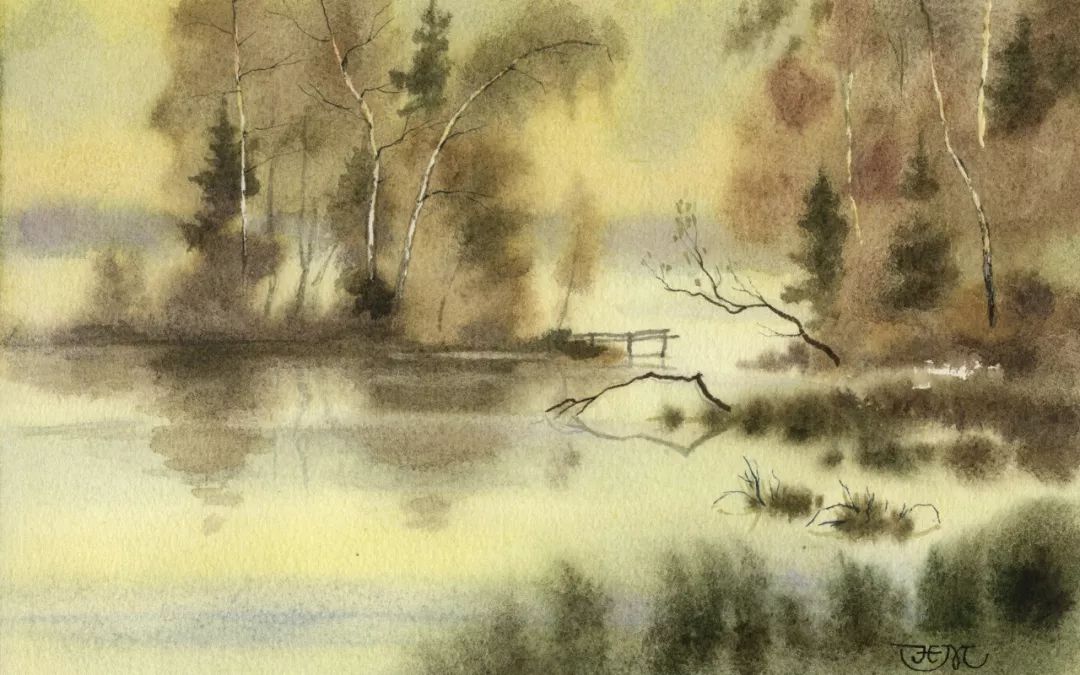

当行书遇上唐诗,两者之间的碰撞产生了奇妙的化学反应,行书的流畅与唐诗的韵律相得益彰,使得每一首诗都仿佛在纸上流动起来,在书写王之涣的《登鹳雀楼》时,“白日依山尽,黄河入海流,欲穷千里目,更上一层楼。”这四句诗以行书书写,其流畅的笔画仿佛将读者带入那壮阔的景象之中,让人感受到诗人对远大理想的追求和对自然景观的赞美。

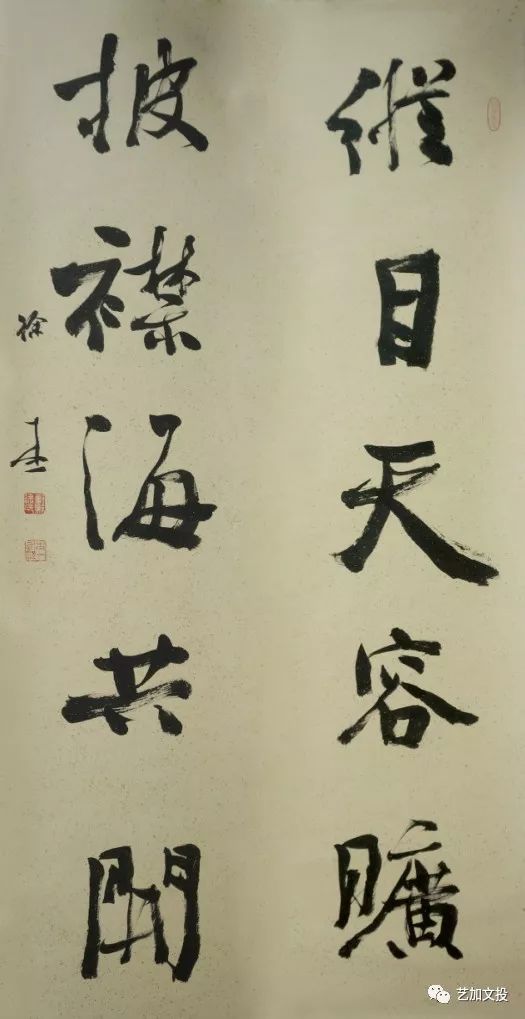

再如杜甫的《春望》,“国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心。”以行书书写此诗,其内敛而深沉的笔触,恰如诗人内心的忧国忧民之情,让人在欣赏书法的同时,也能深刻体会到诗人对国家命运的关切和对战乱时期百姓生活的同情。

四、行书书写《唐诗六十首》的艺术价值

以行书书写《唐诗六十首》,不仅是对古典文学的致敬,更是对书法艺术的探索与创新,这种结合不仅让读者在欣赏书法的同时,能够感受到唐诗的文学魅力;也让书法家在创作过程中,通过笔墨的挥洒,将个人的情感和思想融入其中,使作品具有了更加丰富的内涵和层次感。

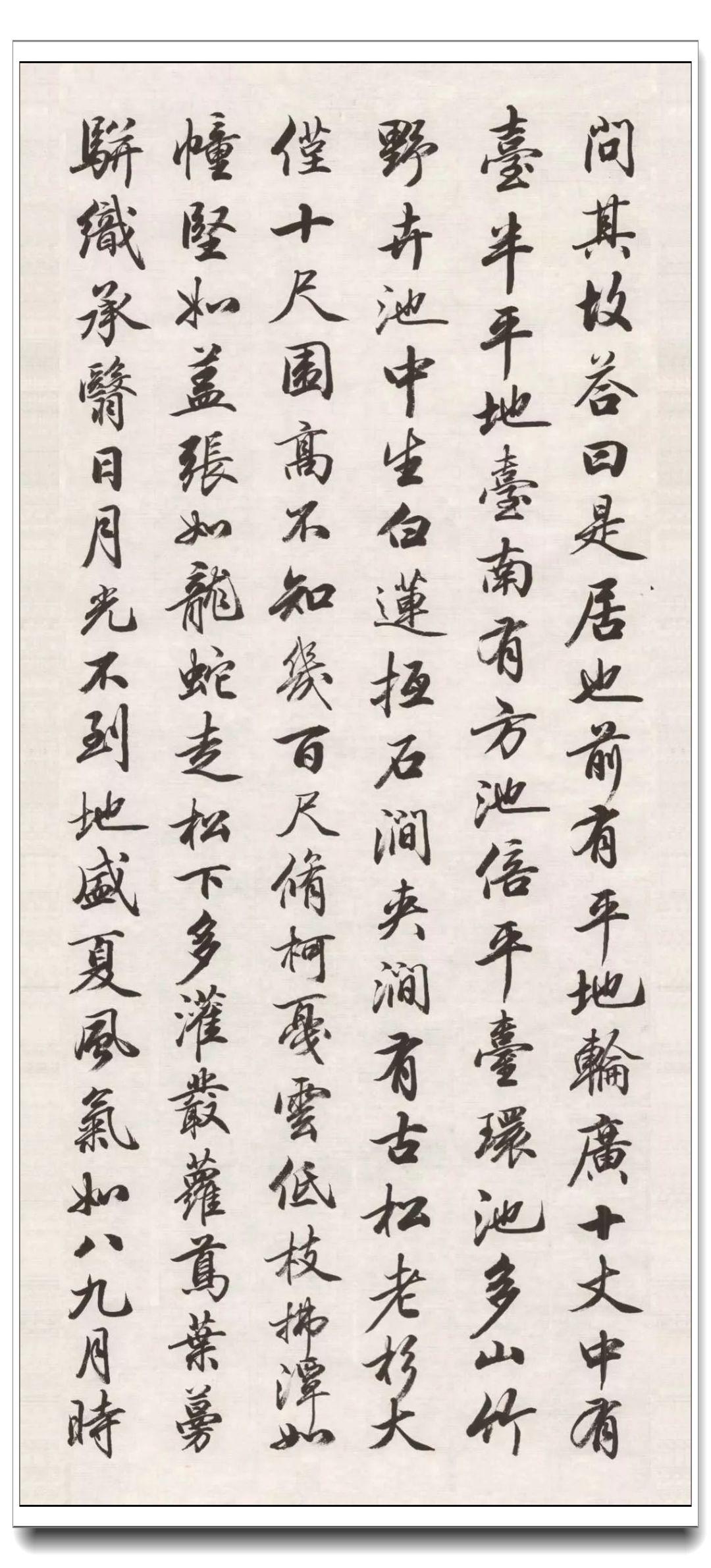

在书写孟浩然的《宿建德江》时,“移舟泊烟渚,日暮客愁新,野旷人踪少,江清月近人。”行书的流畅与孟浩然诗中的宁静相得益彰,仿佛将读者带入那片宁静而深远的江面之上,感受那份超脱尘世的宁静与淡泊。

五、行书书写《唐诗六十首》的实践与思考

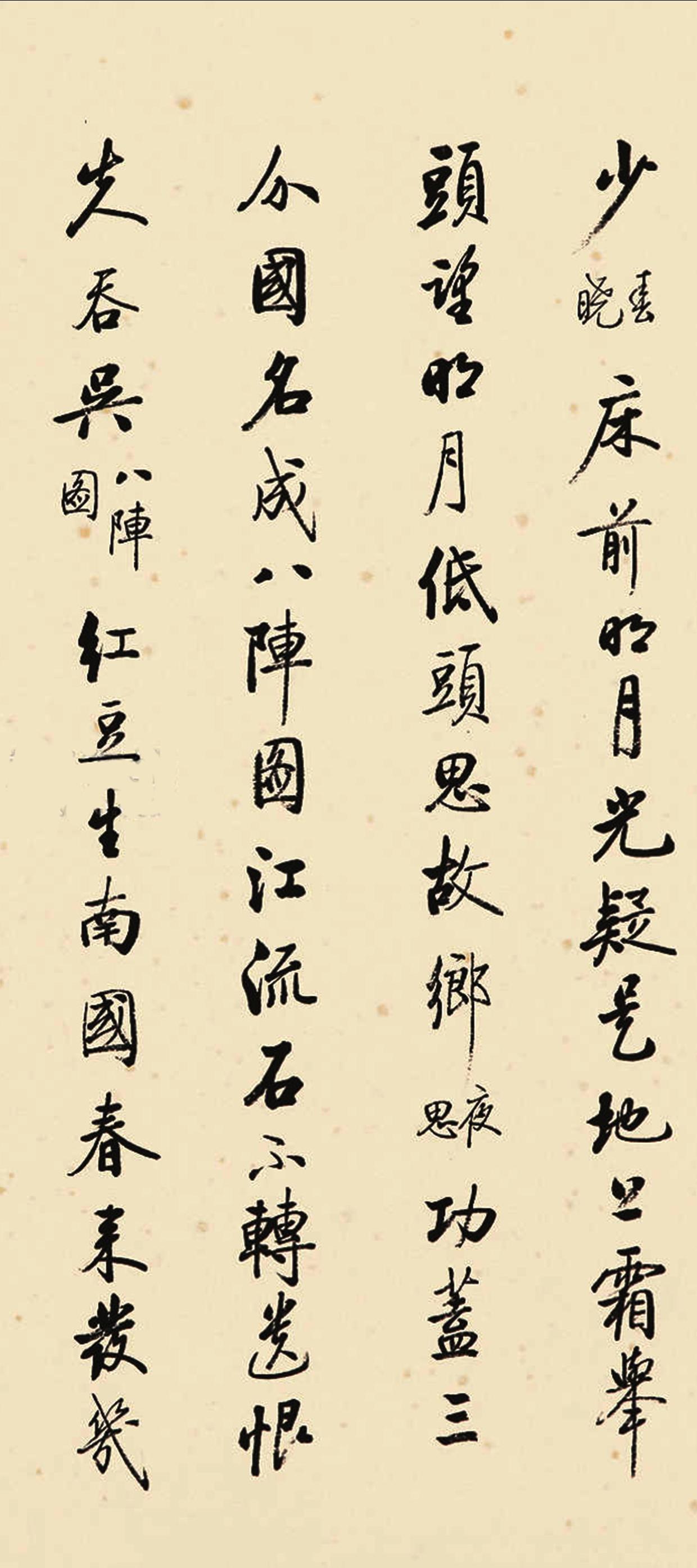

在实践过程中,书法家们不仅要对唐诗的内容有深刻的理解和感悟,还要具备高超的书法技艺,他们通过笔墨的浓淡、干湿、快慢等变化,来表现不同诗歌的情感和意境,例如在书写李白的《静夜思》时,“床前明月光,疑是地上霜,举头望明月,低头思故乡。”书法家可以通过对“明月光”、“地上霜”等词语的特殊处理,来表现诗人对故乡的深深思念之情。

行书书写《唐诗六十首》也是对传统文化的一种传承和创新,它不仅让后人能够通过书法这一形式更加直观地感受到唐诗的美妙与深邃;也促使书法家们在创作过程中不断思考和探索新的表现手法和艺术语言,这种传承与创新的过程本身就是对传统文化生命力的最好证明。

行书与唐诗的结合,不仅是一场视觉上的盛宴;更是一次心灵的对话和思想的碰撞,它让我们在欣赏书法之美的同时;也深刻感受到了唐诗所蕴含的情感和哲理,这种结合不仅丰富了我们的文化生活;也让我们在快节奏的现代生活中找到了一片宁静而深远的净土,让我们以笔墨为舟;以行书为帆;在唐诗的海洋中遨游;感受那份跨越千年的共鸣与感动吧!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...