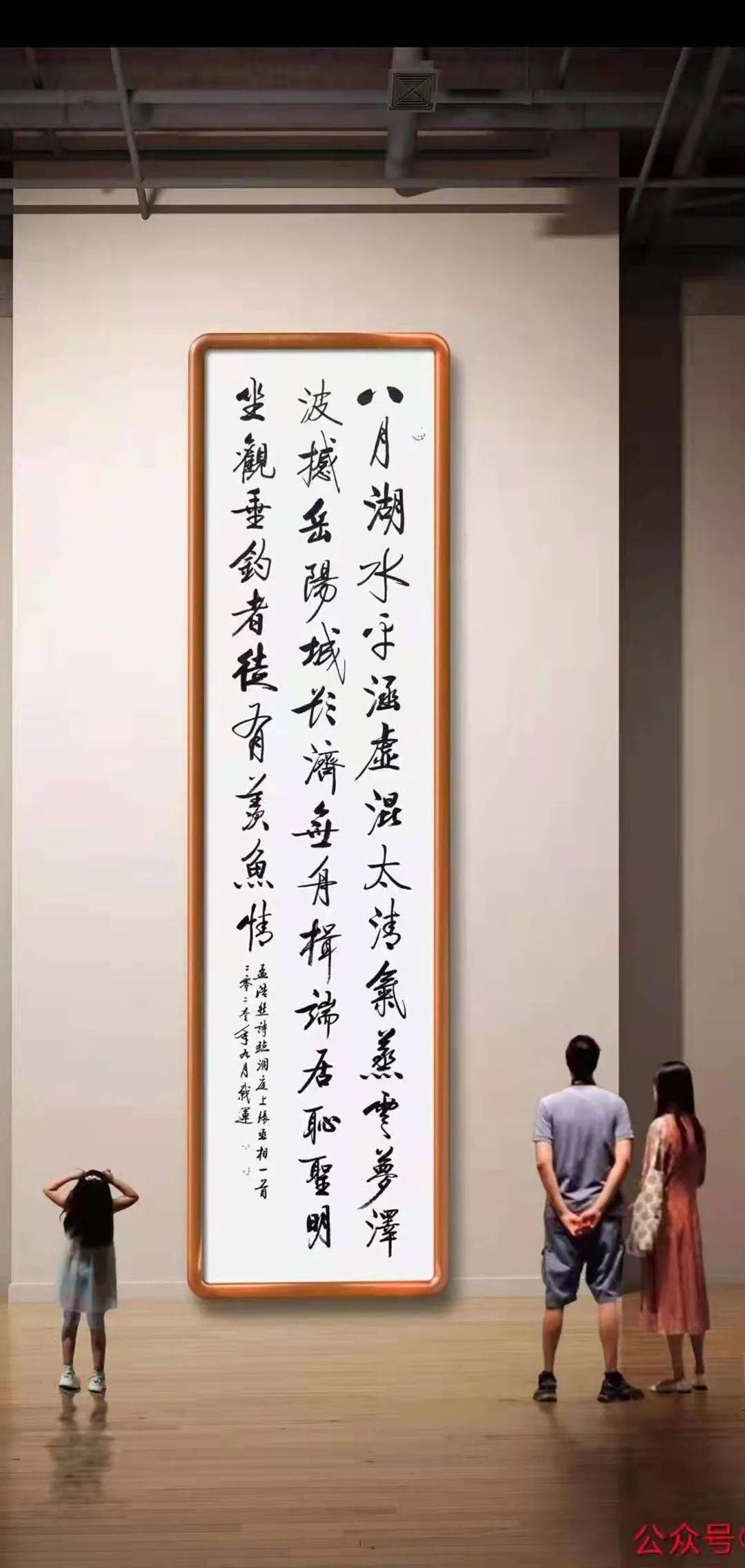

在教学中引导学生欣赏书法作品,是一种艺术鉴赏的探索。教师应选择具有代表性的书法作品,如王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》等,让学生了解不同书法流派和风格。教师应通过讲解、示范和互动等方式,引导学生从笔法、结构、章法等方面分析作品,理解其艺术价值和美学特点。教师还可以组织学生进行实地考察或参观展览,让学生亲身体验书法作品的魅力。鼓励学生进行创作实践,让他们在创作中感受书法艺术的魅力,并逐渐形成自己的审美观念。教师应注重培养学生的文化素养和审美能力,让他们在欣赏书法作品时能够深入思考、感悟和表达自己的见解。通过这样的教学探索,可以帮助学生更好地理解、欣赏和创作书法作品,提高他们的艺术鉴赏能力和文化素养。

书法,作为中国传统文化的重要组成部分,不仅是一种文字的书写艺术,更是情感表达、美学追求与文化传承的载体,在当今教育体系中,引导学生欣赏书法作品,不仅能够提升学生的审美能力,还能加深他们对中华文化的理解和认同感,本文旨在探讨如何在教学设计中有效引导学生欣赏书法作品,通过理论讲解、实践操作、文化背景介绍及互动体验等多维度教学方法,激发学生对书法艺术的兴趣和热爱。

一、理论基础:了解书法艺术的基本概念与分类

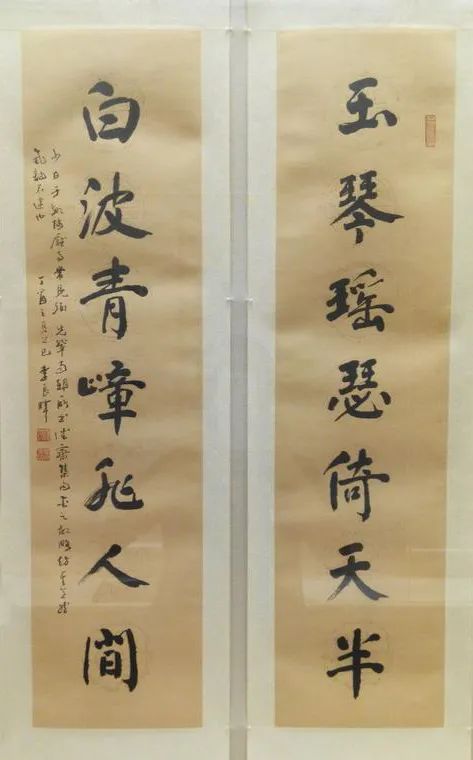

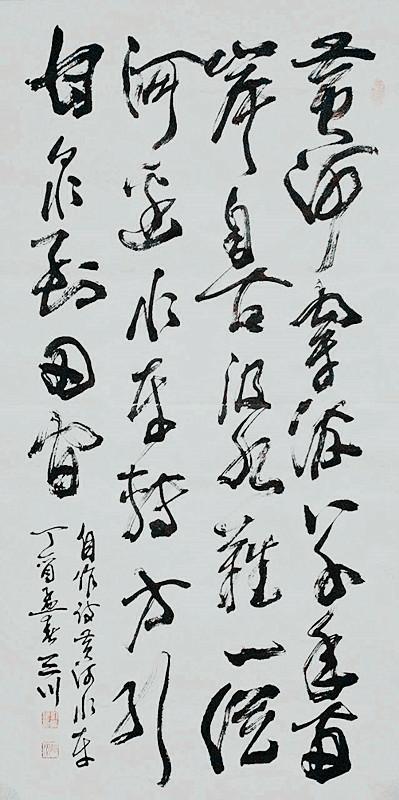

在教学的初始阶段,教师应首先向学生介绍书法的基本概念,包括其定义、历史发展、主要流派(如楷书、行书、草书、隶书、篆书)及其特点,通过PPT、视频或实物展示等多媒体手段,让学生直观感受不同书体之间的风格差异和美学价值,简要介绍书法与书法家的人生经历、时代背景之间的联系,为学生理解书法作品背后的文化内涵打下基础。

二、技法解析:从笔法、结构到章法的深入剖析

1、笔法:讲解运笔的轻重缓急、提按转折等基本技巧,可以邀请专业书法家进行现场示范,让学生亲身体验不同笔法在纸面上的效果,理解“力透纸背”的意境。

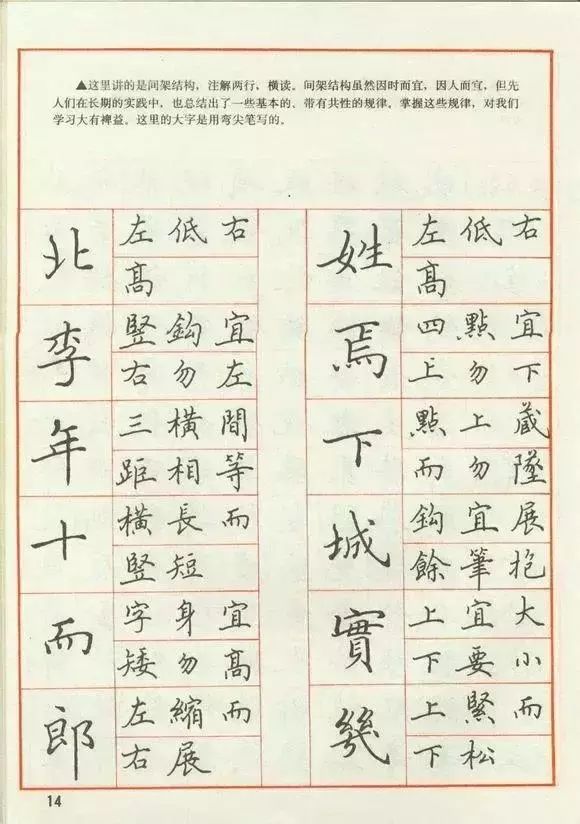

2、结构:分析字的结构布局,如“横平竖直”、“重心稳定”等原则,通过对比分析优秀与不佳的书法作品,让学生直观理解结构对整体美感的影响。

3、章法:介绍整幅作品中的布局、墨色变化、落款印章等要素,强调整体和谐与局部细节的统一。

三、文化背景与历史脉络的融入

将书法作品置于其产生的历史背景中,讲述其背后的故事和意义,介绍王羲之的《兰亭序》不仅是一幅书法杰作,也是王羲之与友人雅集时的即兴之作,蕴含着魏晋时期的文化精神与审美追求,通过这样的讲解,使学生能够超越技术层面,从更深的层次理解书法作品的文化价值。

四、实践操作:动手体验与创作

1、临摹练习:选择经典书法作品作为临摹对象,指导学生如何观察原作、分析笔法、结构,并尝试模仿,这一过程不仅能提升学生的技术水平,还能让他们在模仿中体会原作者的意境和情感。

2、创作引导:鼓励学生尝试创作自己的书法作品,无论是自由发挥还是根据特定主题创作,在创作过程中,教师需给予及时的指导和反馈,帮助学生建立自信并逐步形成个人风格。

五、互动体验与交流讨论

1、小组讨论:组织学生进行小组讨论,分享各自对不同书法作品的感受和理解,促进思想碰撞和观点交流。

2、专家讲座与工作坊:邀请知名书法家或学者来校进行讲座或工作坊活动,让学生有机会直接与专业人士交流,拓宽视野并获得专业指导。

3、线上资源利用:推荐学生使用如“中国书法网”、“书法家在线”等在线资源平台,鼓励他们自主学习,参与线上论坛讨论,形成持续的学习氛围。

六、评估与反馈

1、过程性评价:在教学过程中,通过观察学生的参与度、临摹作品的完成情况等,给予即时反馈和鼓励。

2、成果展示与评价:组织定期的书法作品展示会或展览,让学生对自己的作品进行解说,同时接受同学和教师的评价,这不仅能提升学生的表达能力,也能让他们从不同角度审视自己的作品。

3、自我反思:鼓励学生撰写学习日记或反思报告,总结学习过程中的收获与不足,培养自我反思和自我提升的能力。

欣赏书法作品的教学设计是一个集知识传授、技能培养、文化熏陶于一体的综合过程,它不仅要求教师具备深厚的专业知识,还需具备灵活多样的教学方法和对学生个体差异的敏感度,通过理论讲解、实践操作、文化背景介绍及互动体验等多维度的教学策略,可以有效地激发学生的兴趣,培养他们的审美能力和文化素养,使学生在欣赏书法的过程中,不仅能够感受到其形式美,更能体会到其中蕴含的深厚文化底蕴和艺术精神,这样的教学不仅是对学生的一次艺术启蒙,更是对他们心灵的一次文化洗礼。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...