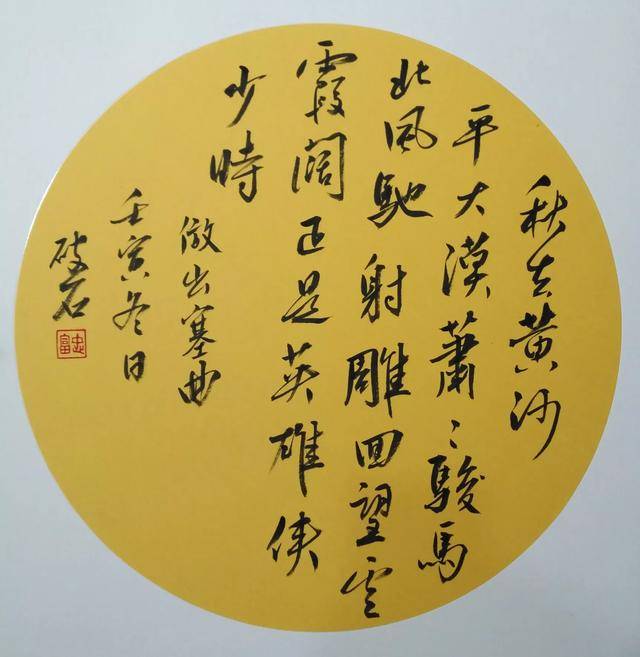

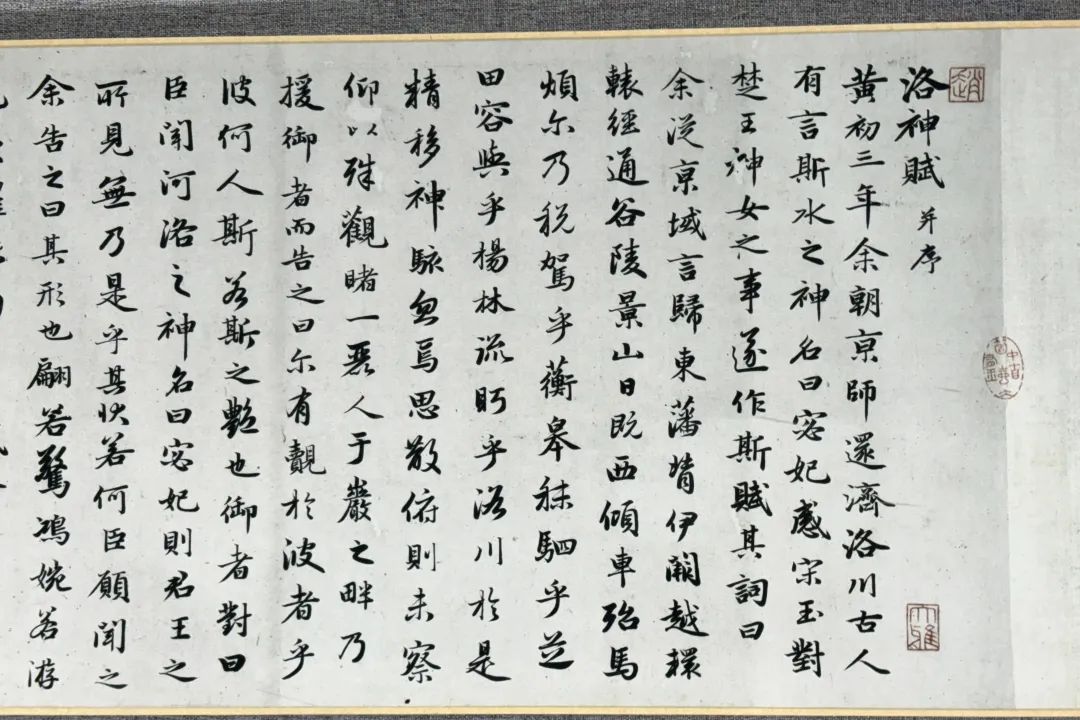

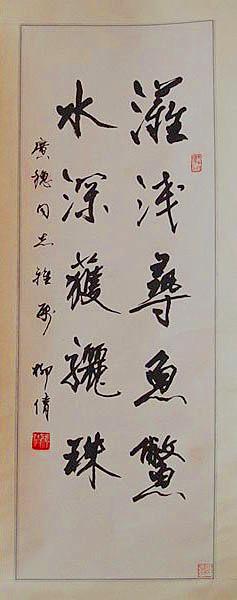

毛笔书法与古诗的完美融合,是一场跨越千年的艺术对话。书法以其独特的笔触和墨韵,将古诗的意境和情感淋漓尽致地展现出来。在古代,书法家们常常以诗为载体,通过笔墨抒发内心的情感和思想,使诗与书相互映衬、相得益彰。虽然时代变迁,但这种艺术形式依然被人们所珍视和传承。在书法展上,人们可以欣赏到不同风格的书法作品,从楷书的工整严谨到草书的奔放自如,再到行书的流畅自然,每一种风格都蕴含着对古诗的深刻理解和独特诠释。这种艺术对话不仅让人们感受到了传统文化的魅力,也激发了人们对古代文化的兴趣和探索。

在历史的长河中,毛笔书法与古诗如同两颗璀璨的明珠,在中华文化的星空中交相辉映,共同编织着华夏文明的辉煌篇章,毛笔,这一古老而神奇的书写工具,以其独特的韵味和深远的意境,承载了无数文人墨客的情感与智慧;而古诗,则以其精炼的语言、深邃的意蕴,成为了中华民族文化传承的瑰宝,当两者相遇,便是一场跨越千年的艺术对话,共同演绎着“形神兼备”、“意在笔先”的至高境界。

毛笔书法的艺术魅力

毛笔书法,作为中国独有的传统艺术形式,其魅力在于“笔墨纸砚”四者的和谐共生,毛笔,柔软而富有弹性,能以不同的力度和角度,在纸上勾勒出千变万化的线条与形态;墨色,从浓到淡,从干到湿,变化无穷,赋予作品以丰富的层次感和立体感;宣纸,吸水性强,易于展现墨迹的韵味与层次;砚台,则是研墨的载体,更是文人雅士书斋中的一抹静谧。

在毛笔书法的世界里,行书流畅自然、楷书工整严谨、草书奔放不羁、隶书古朴厚重……每一种书体都蕴含着不同的情感与意境,书法家们通过笔尖的舞动,将内心的情感与对自然万物的感悟融入每一个字、每一幅作品中,使观者能够跨越时空的界限,感受到那份来自千年前的共鸣与震撼。

古诗的意境之美

古诗,是中国文学史上的一颗璀璨明珠,它以精炼的语言、深邃的意蕴、丰富的情感和独特的韵律,展现了中华民族的文化精髓和审美追求,无论是唐诗的雄浑壮丽、宋词的婉约细腻,还是元曲的通俗易懂、明清小品的清新脱俗,每一首古诗都是对生活、自然、情感乃至哲学的深刻洞察与表达。

“床前明月光,疑是地上霜。”(李白《静夜思》)简短的二十个字,便勾勒出一幅静谧的月夜图景,让人不禁想起远方的故乡与亲人;“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。”(王维《九月九日忆山东兄弟》)以节日为引子,表达了深深的思乡之情,触动了无数游子的心弦,古诗之美,不仅在于其文字的精炼与意象的丰富,更在于其能够跨越时间与空间,触动人心深处的那份共鸣与感动。

毛笔书法与古诗的融合之美

当毛笔书法遇上古诗,两者便如磁极般相互吸引、相互映衬,共同营造出一种超脱尘世的审美境界,书法家们以毛笔为媒介,将古诗的意境、情感与韵律完美地融入笔墨之中,他们或挥洒自如地书写唐诗的豪放不羁,或细腻入微地刻画宋词的婉约柔情,使每一幅书法作品都成为了一首流动的诗篇。

例如王羲之的《兰亭集序》,不仅是一篇关于聚会与感怀的序文,其书法更是被誉为“天下第一行书”,王羲之以行云流水般的笔法,将文字与情感完美融合,每一个字、每一行都仿佛在诉说着对生命、自然与艺术的深刻理解,又如苏轼的《赤壁赋》,其书法作品同样展现了诗人对历史的沉思与对人生的感慨,字里行间流露出一种超然物外的洒脱与豁达。

现代视角下的传承与创新

在当代社会,随着科技的发展与文化的交流互鉴,毛笔书法与古诗的传承面临着新的挑战与机遇,传统技艺需要得到保护与传承,让更多人了解并爱上这一古老的艺术形式;如何在保持其传统精髓的基础上进行创新与发展,使其更好地融入现代生活并焕发新的活力,成为了一个重要的课题。

许多现代艺术家和设计师开始尝试将毛笔书法与现代设计元素相结合,创作出既具传统韵味又不失时代感的作品,将毛笔书法元素融入现代平面设计、室内装饰乃至数字媒体中,使这一古老艺术以更加多元的形式展现在世人面前,也有不少人通过举办展览、工作坊等形式,让更多人尤其是年轻人有机会近距离接触并体验毛笔书法的魅力。

毛笔书法与古诗的融合之美,不仅是一种艺术形式的结合与创新,更是一种文化精神的传承与发扬,它让我们在欣赏书法作品的同时,能够感受到那份穿越千年的文化共鸣与情感交流,在这个快节奏的时代里,让我们不妨放慢脚步、静下心来,去品味那一份来自古代的雅致与智慧,正如古人所云:“字如其人”、“诗言志”、“书为心画”,在毛笔与墨香的交织中寻找心灵的归宿与精神的寄托吧!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...