范曾画作荧光水印之谜,是艺术与科技跨界探索的典型案例。近年来,范曾的画作中出现了荧光水印,这一现象引起了广泛关注和讨论。据报道,这些水印是通过特殊技术手段在画作上添加的,具有防伪、保护和鉴定等作用。这些水印的来源和作用一直存在争议和质疑。,,有观点认为,荧光水印是范曾为了保护自己的作品而采取的防伪措施,但也有声音质疑其真实性和必要性。一些专家指出,荧光水印的添加可能会对画作的艺术价值和历史价值产生不良影响。,,尽管如此,荧光水印在艺术界和科技界仍然是一个值得探讨的话题。它不仅展示了艺术与科技的结合,也引发了关于艺术创作、保护和传承的深入思考。随着科技的不断进步和艺术家的不断探索,相信这一领域将会有更多的创新和突破。

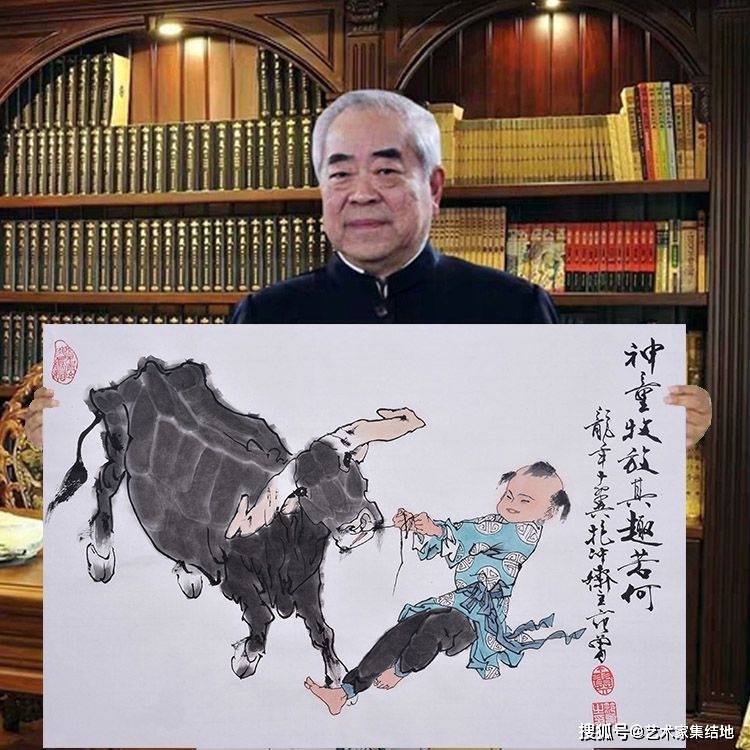

在当代中国艺术界,范曾无疑是一位举足轻重的人物,他的画作不仅在传统国画领域内独树一帜,更是在艺术市场上屡创佳绩,成为众多收藏家竞相追逐的对象,近年来,关于范曾画作中存在“荧光水印”的传言在网络上流传甚广,引发了广泛的讨论和质疑,本文将深入探讨这一现象的真实性,以及它背后所反映的艺术与科技跨界融合的复杂关系。

传言起因:荧光水印的神秘面纱

据传,范曾的某些画作在特定光源下会显现出荧光水印,这一现象最初由一些艺术爱好者在社交媒体上分享,他们声称,这些荧光水印不仅证明了画作的真实性,还可能是一种防伪手段,一时间,这一说法在网络上迅速传播,甚至有媒体进行了相关报道,使得“范曾画作有荧光水印”成为了一个热门话题。

科学验证:荧光水印的真相

为了探究这一传言的真实性,有专业机构对范曾的部分画作进行了科学检测,检测结果显示,部分画作中确实存在荧光物质,但这些荧光物质并非特意加入的水印,而是与画作制作过程中使用的某些材料有关,某些颜料或装裱材料中含有的荧光剂在特定光照下会发出微弱的光。

这一发现虽然解释了荧光现象的来源,但并未完全满足公众对于“防伪”的期待,因为从技术层面看,这些荧光物质并不具备唯一性和不可复制性,无法作为有效的防伪手段,也有专家指出,部分画作中的荧光现象可能是由于长时间保存过程中,环境因素如光照、湿度等对画作材料的影响所致。

艺术与科技的交融:范曾画作的独特性

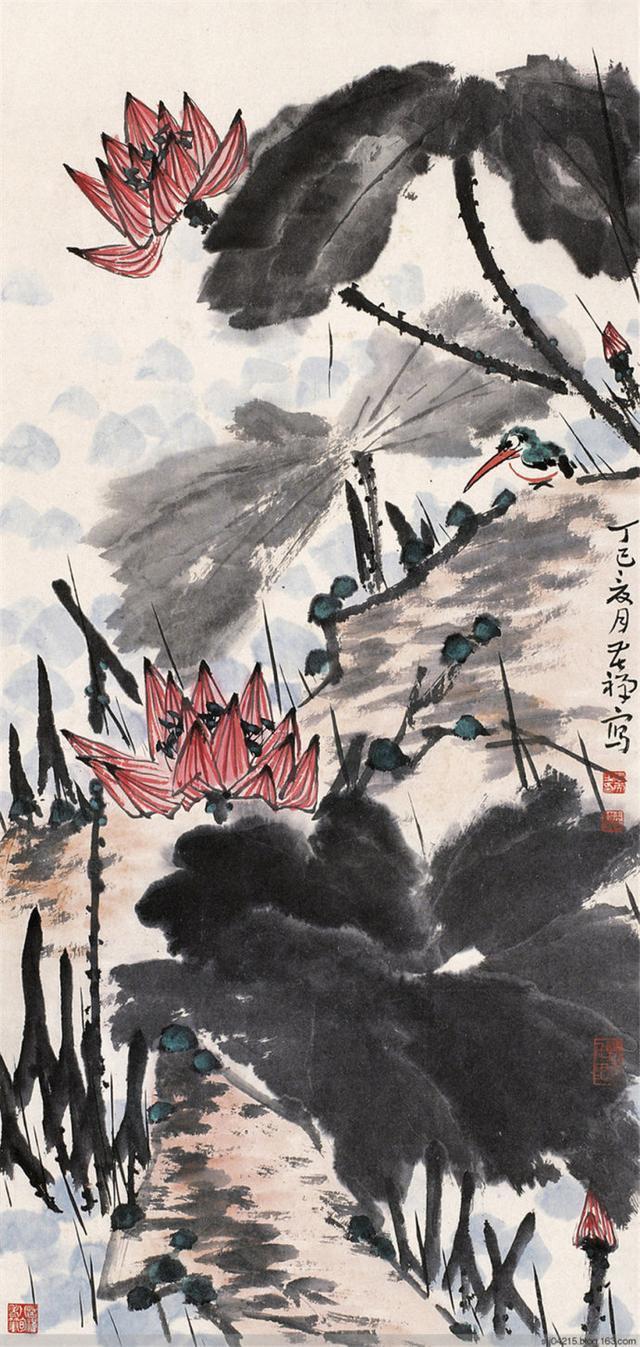

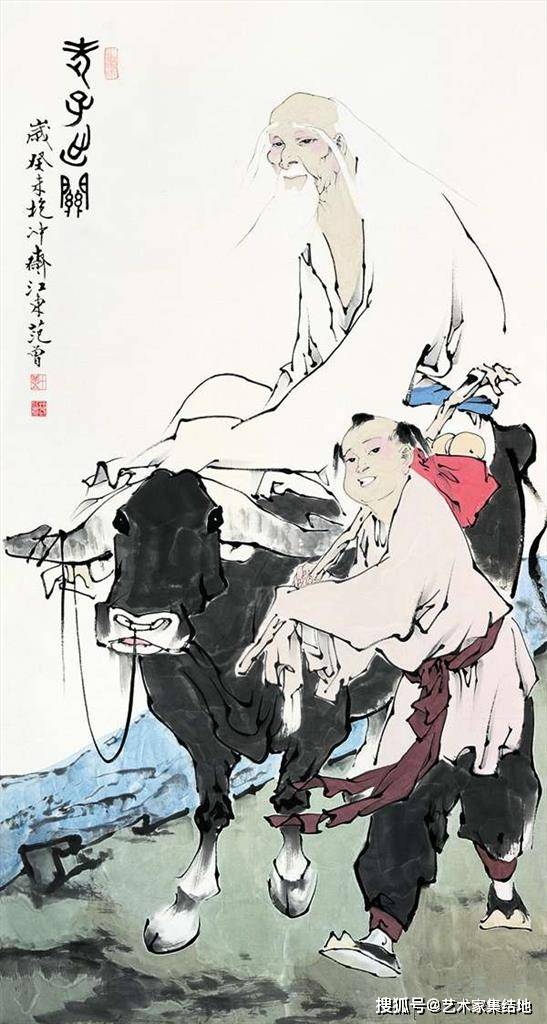

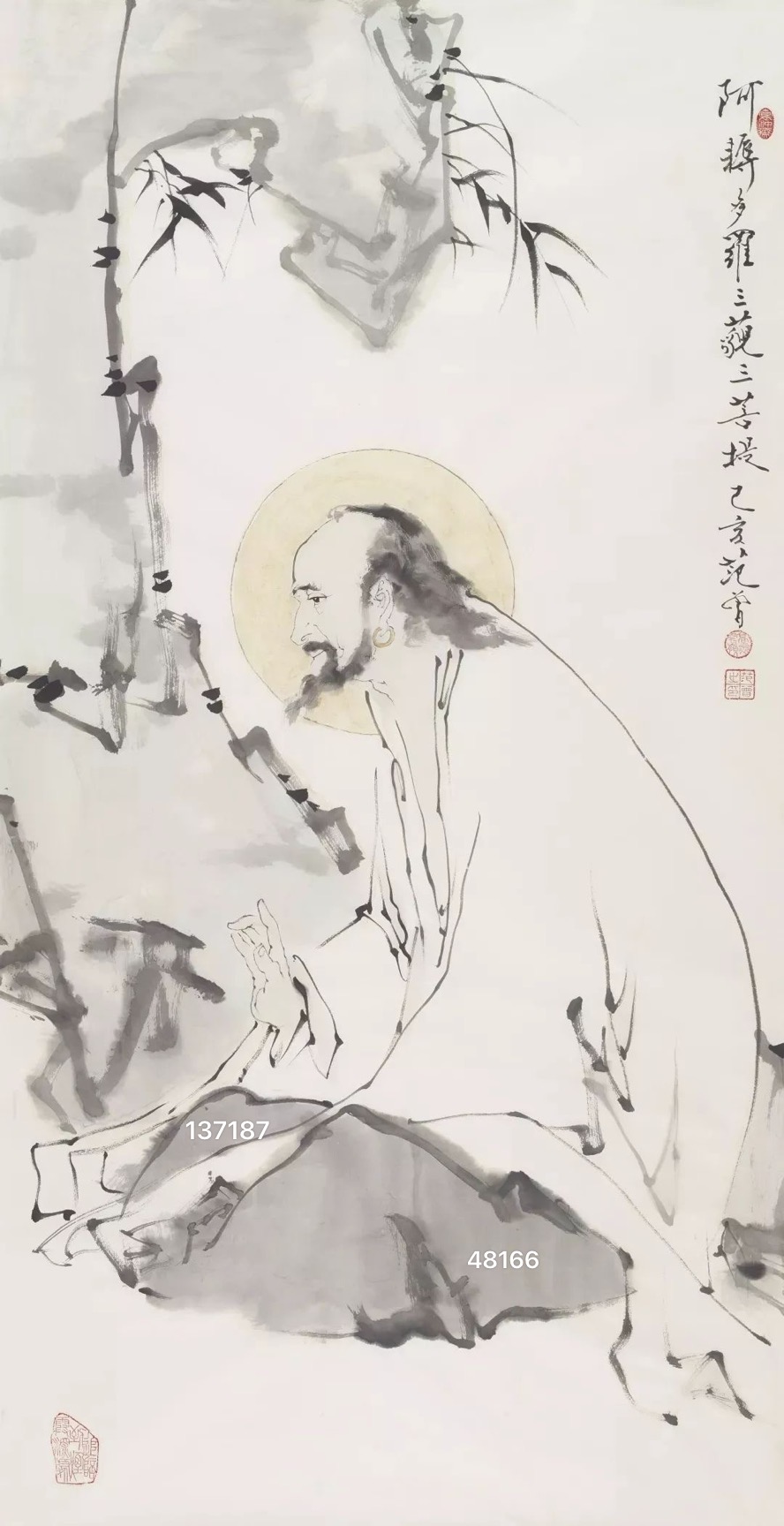

尽管“荧光水印”之谜并未如预期那样成为一种有效的防伪措施,但它却从另一个角度揭示了艺术与科技之间的紧密联系,范曾的画作之所以能够引起如此广泛的关注和讨论,很大程度上是因为它们不仅仅是传统艺术的产物,更是现代科技与传统文化交融的结晶。

在范曾的艺术创作中,他不仅继承了古代大师的技法,还融入了现代审美观念和科技元素,他在某些作品中使用的特殊材料和工艺,就可能无意间产生了类似“荧光水印”的现象,这种跨界融合不仅丰富了艺术的表现形式,也促使人们从新的角度去理解和欣赏传统国画。

防伪技术的探索:艺术市场的挑战与应对

“荧光水印”传言的背后,实际上是艺术市场对于作品真伪问题的深切关注,随着艺术品市场的日益繁荣,假冒伪劣作品的问题也日益严重,如何有效鉴别真伪,保护艺术家的创作成果和收藏者的利益,成为了亟待解决的问题。

除了传统的目鉴、纸质证书等手段外,越来越多的高科技防伪技术被应用到艺术品的鉴定中,利用DNA技术对艺术品进行身份认证、采用区块链技术确保交易的可追溯性和不可篡改性等,这些技术虽然在一定程度上提高了防伪的准确性,但也面临着成本高、操作复杂等挑战。

艺术家的声音:范曾的看法与态度

对于“荧光水印”传言,范曾本人曾多次公开表示,他并未在创作过程中特意加入任何形式的防伪水印,他更倾向于通过提高个人艺术修养和技艺水平来保证作品的质量和独特性,范曾认为,真正的艺术价值在于其内在的精神表达和审美价值,而非外在的防伪手段。

他也呼吁社会各界理性对待这一现象,不要盲目跟风炒作,他强调,艺术品的价值在于其背后的文化内涵和历史积淀,而非简单的技术手段所能替代。

“范曾画作有荧光水印”的传言虽然最终被科学验证为非特意加入的防伪手段,但它却为我们提供了一个观察艺术与科技交融的新视角,在这个时代背景下,艺术不再是一个孤立存在的领域,而是与科技、市场、文化等多个方面紧密相连的复杂体。

随着科技的不断发展和社会对艺术品认知的深化,我们或许会看到更多基于新技术的艺术创作和防伪手段的出现,但无论如何变化,“内容为王”的原则始终不会改变——真正的艺术价值依然在于其内在的精神力量和审美价值,对于范曾和他的作品而言,这一点尤为关键,他将继续以自己的方式探索艺术的无限可能性和深度价值所在——这不仅是他的艺术追求也是他对这个时代的深刻理解与回应。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...