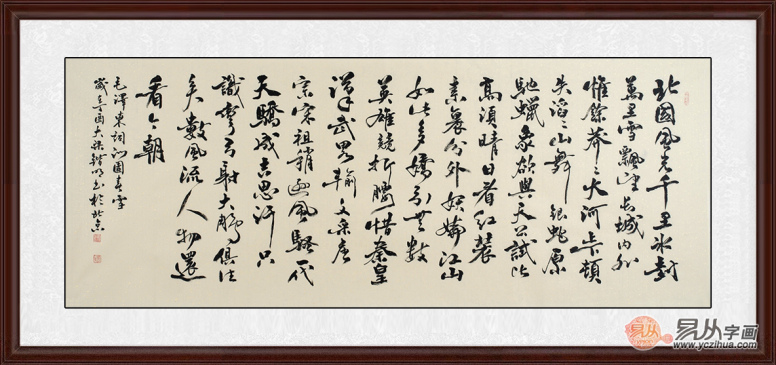

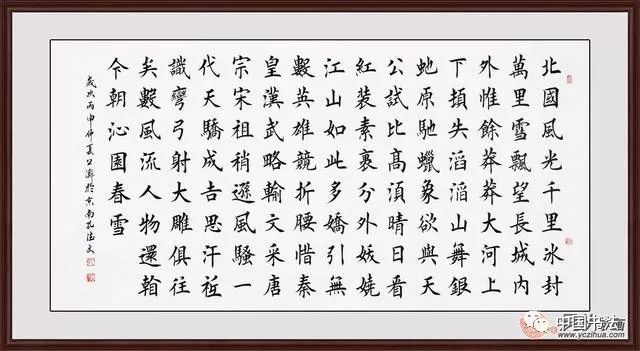

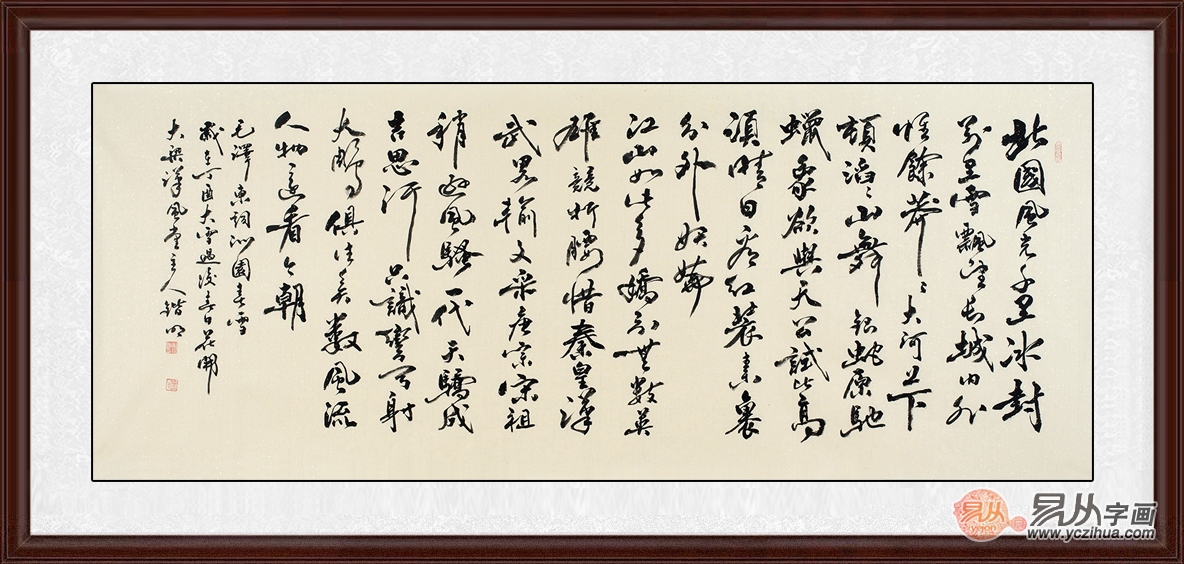

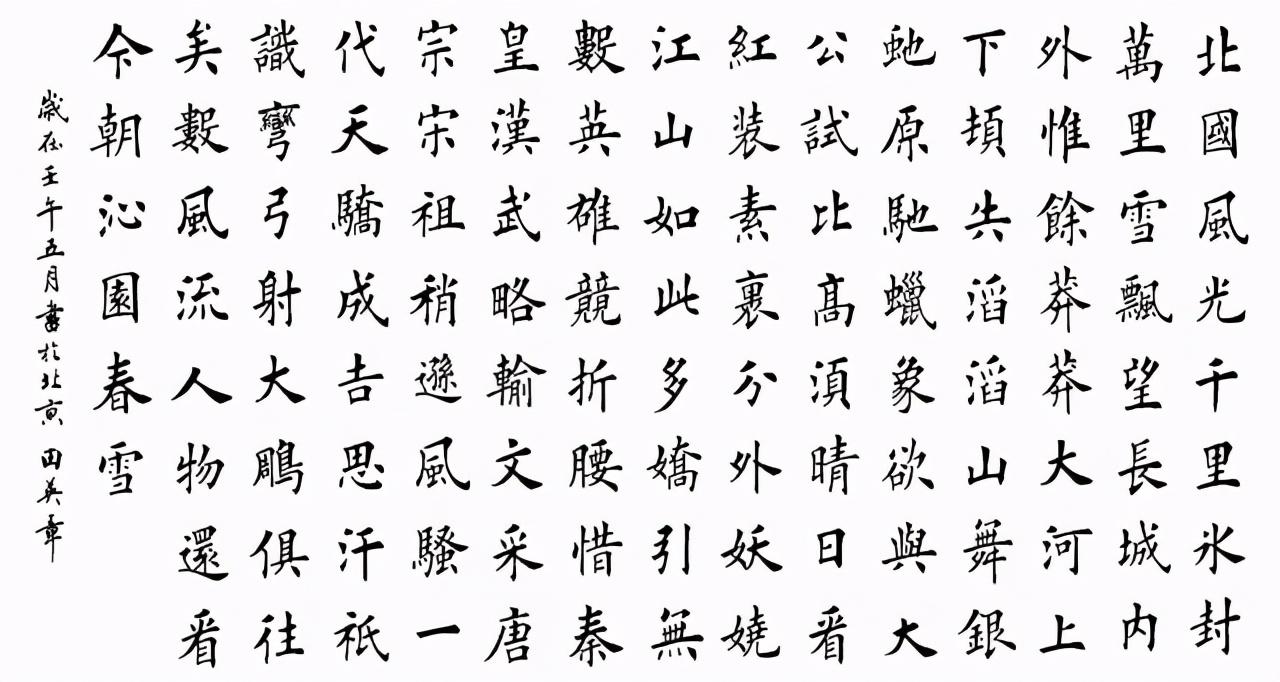

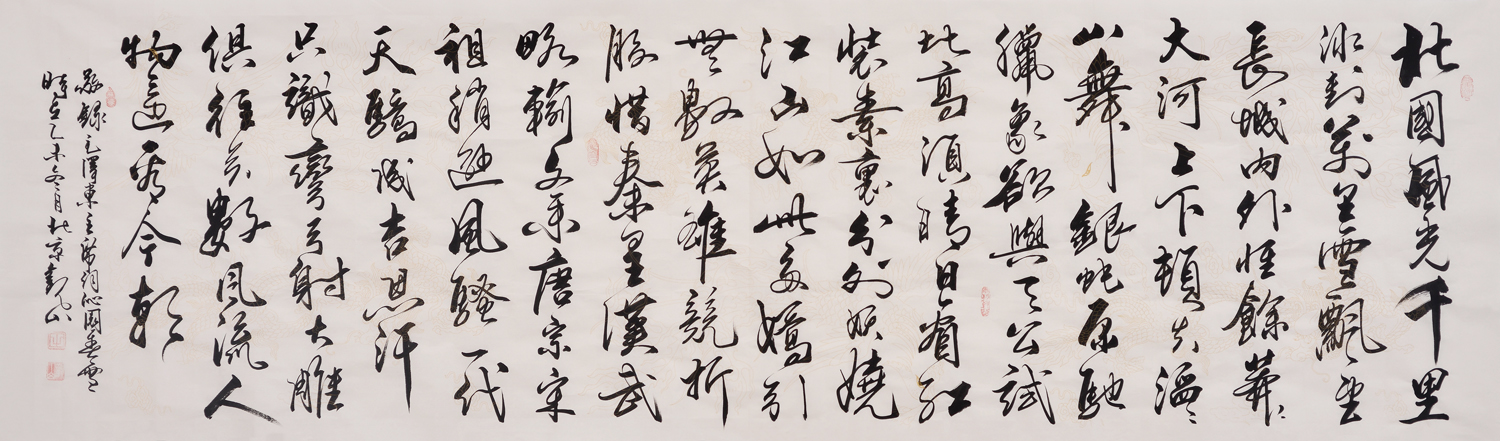

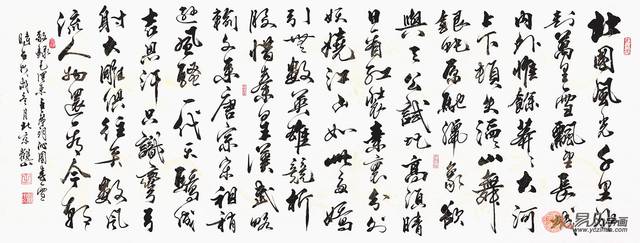

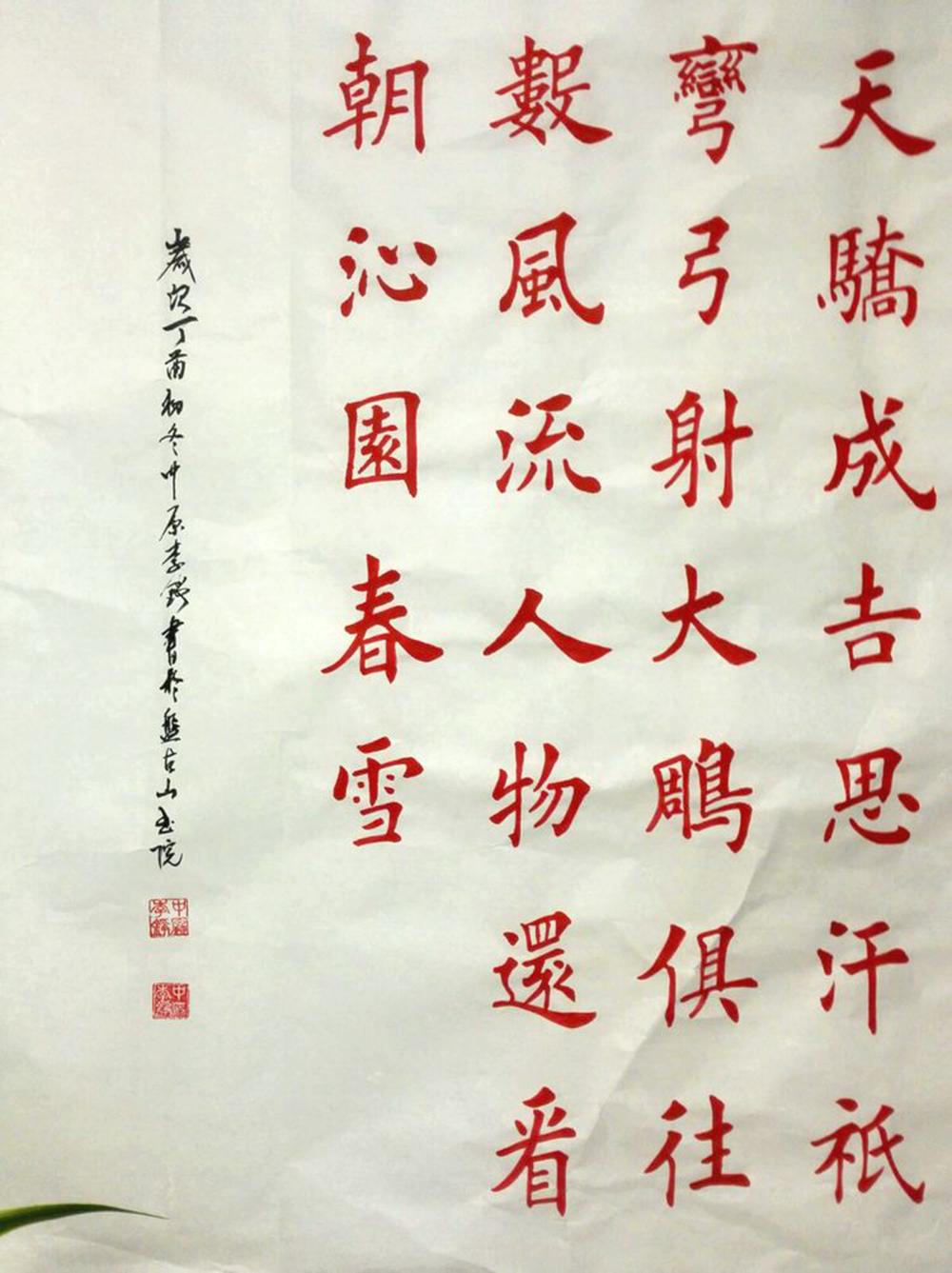

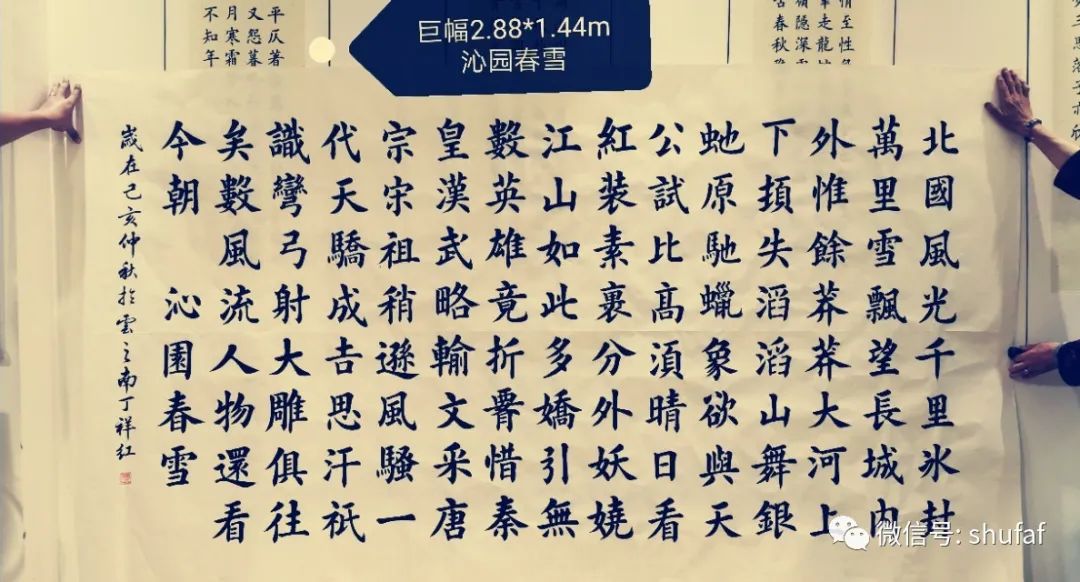

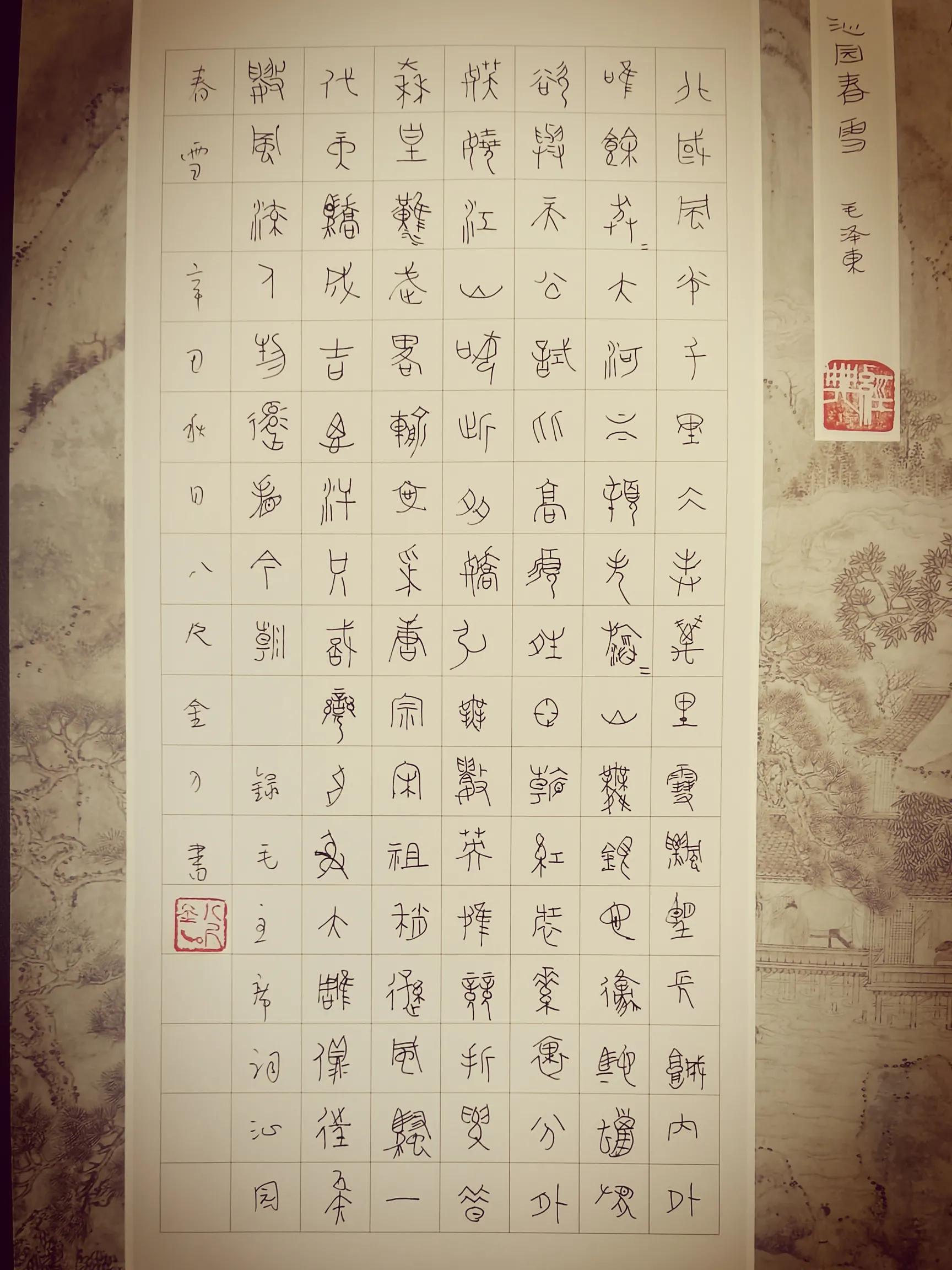

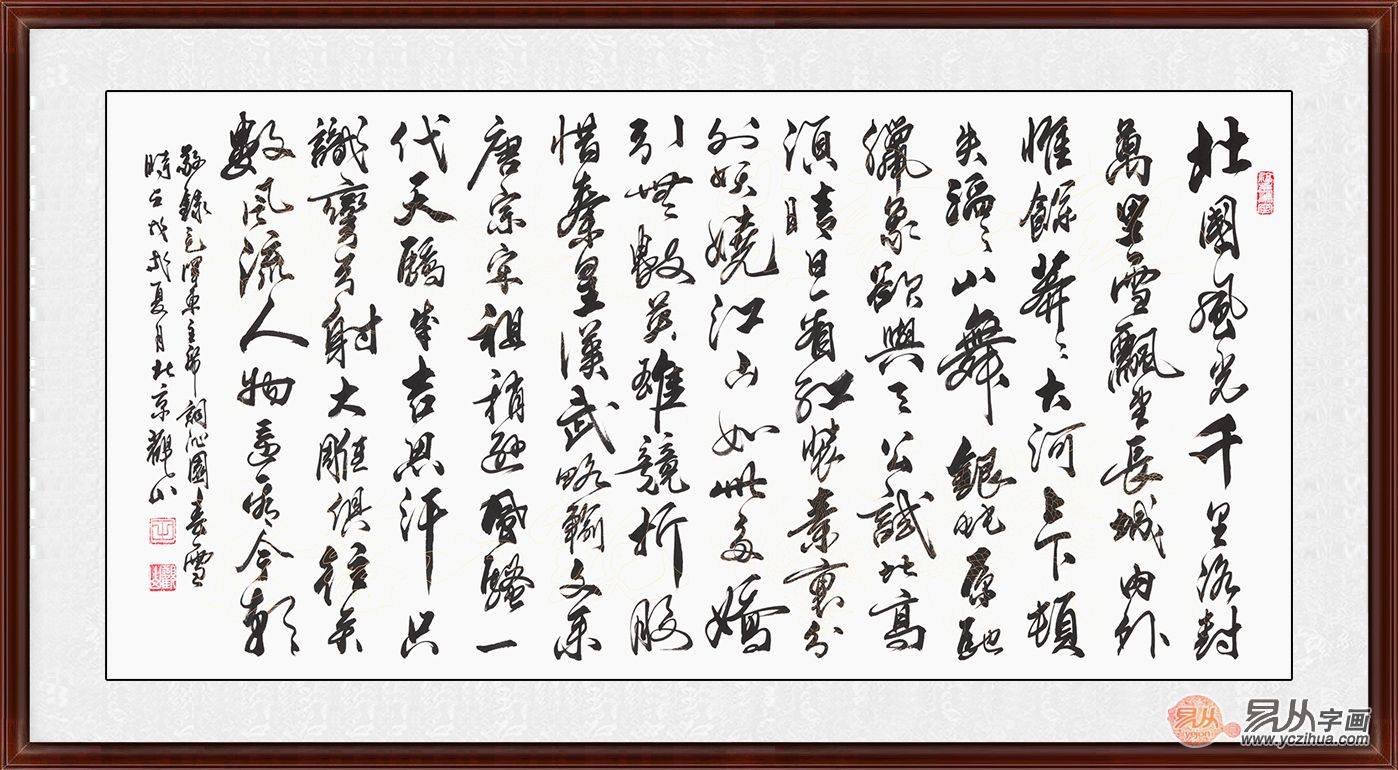

《沁园春·雪》书法作品以其行楷之韵和诗意之境,展现了书法艺术的独特魅力。作品以行书与楷书相结合的笔法,流畅而有力地书写了毛泽东的经典诗词,将诗中的壮丽景象和豪迈情感跃然纸上。其布局错落有致,墨色浓淡相宜,既体现了书法家的深厚功底,又展现了《沁园春·雪》的诗意之美。,,通过欣赏此作品,可以感受到书法家对诗词的深刻理解和独特诠释,以及他对自然景观和历史文化的热爱与敬仰。此作品不仅是一件艺术品,更是一种精神的寄托和文化的传承,让人在欣赏中感受到中国书法的博大精深和无穷魅力。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,每一幅作品都是历史与文化的载体,是艺术家情感与智慧的结晶,而当这一传统艺术形式与古典诗词相结合时,更是能激发出无与伦比的审美享受和历史共鸣,让我们一同走进“沁园春·雪”这一经典诗词的行楷书法世界,感受其独特的艺术魅力与深邃的诗意之美。

诗词之美:毛泽东笔下的壮志豪情

“沁园春·雪”是毛泽东主席于1936年创作的一首词,全词以壮阔的北国雪景为引子,借景抒情,表达了诗人对祖国大好河山的热爱、对英雄人物的颂扬以及对历史兴衰的深刻思考,词中“望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔”等句,以雄浑的笔触描绘出一幅幅壮丽画面,而“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”则是对历史英雄的无限敬仰与对未来的无限憧憬。

行楷之韵:书道中的灵动与沉稳

行楷,作为介于行书与楷书之间的一种书体,既保留了行书的流畅与灵动,又蕴含了楷书的端庄与严谨,在“沁园春·雪”的行楷书法作品中,这种书体特点得到了淋漓尽致的展现,书法家们通过行笔的轻重缓急、提按转折,将毛泽东诗词中的豪迈气概与深邃思想巧妙融合,使得每一个字、每一行都仿佛在诉说着一个故事,传递着一种情感。

灵动之美:在“沁园春·雪”的行楷书法中,可以看到笔画之间的自然连贯与流畅,如同行云流水般一气呵成,这种灵动不仅体现在字形的舒展上,更在于整体布局的和谐统一,使得整幅作品在静态中蕴含着动态的美感。

沉稳之韵:尽管行楷追求灵动,但“沁园春·雪”的书法作品在沉稳方面同样下足了功夫,每个字的结构严谨,笔画的粗细、长短、斜正都经过精心安排,展现出书者的深厚功底和对传统文化的深刻理解,这种沉稳不仅是对诗词意境的准确把握,也是对书法艺术本质的深刻体现。

艺术欣赏:视觉与心灵的双重盛宴

观赏一幅“沁园春·雪”的行楷书法作品,不仅是一次视觉上的享受,更是一次心灵的洗礼,当目光掠过那苍劲有力的“沁园春”,再移至“雪”字时,仿佛能感受到一股寒风扑面而来,却又被那股不屈不挠、勇往直前的精神所鼓舞,书法家通过墨色的浓淡、干湿变化,将诗词中的情感层次一一呈现,使观者能够跨越时空的界限,与诗人产生共鸣。

墨色之韵:在行楷书法中,墨色的运用至关重要,深浅不一的墨迹如同人生的起伏、情感的波动,为作品增添了丰富的层次感,在“沁园春·雪”中,墨色的变化不仅增强了文字的表现力,也使得整个画面更加生动、立体。

空间布局:除了单字的精妙之外,“沁园春·雪”的行楷书法在整体布局上也颇费心思,字与字之间、行与行之间的疏密安排,既符合传统书法的章法要求,又巧妙地营造出一种宏大的历史氛围和深远的意境,这种空间布局的精妙设计,使得整幅作品在视觉上达到了和谐统一的效果。

传承与创新:当代视角下的艺术探索

在当代社会,“沁园春·雪”的行楷书法作品不仅是对传统文化的致敬与传承,也是对艺术创新的探索与实践,许多年轻书法家在继承前人技法的同时,尝试融入现代审美元素和创作理念,使这一传统艺术形式焕发出新的生命力,他们通过不同的材料、技法甚至数字技术来表现“沁园春·雪”的意境与情感,为传统书法注入了新的活力。

数字艺术的融合:随着科技的发展,“沁园春·雪”的行楷书法也开始与数字艺术相结合,一些艺术家利用AR(增强现实)技术、数字绘画等手段,将传统的书法作品以全新的形式呈现给观众,这种跨界融合不仅拓宽了书法艺术的展示空间和传播方式,也使更多人能够以更加便捷的方式接触到这一古老而美丽的艺术形式。

文化自信的体现:“沁园春·雪”作为中国文化的瑰宝之一,其行楷书法作品在国内外展览中的频繁亮相和广泛传播,不仅展示了中国书法的独特魅力与深厚底蕴,也体现了中国文化的自信和开放包容的态度,这种文化自信不仅是对自身文化的认同与自豪感的表现,也是对世界文化多样性的尊重与交流的渴望。

“沁园春·雪”的行楷书法作品是诗词与书法的完美结合体它不仅展现了中国书法的独特魅力与精湛技艺还承载着深厚的文化内涵和历史情感,当我们沉浸在这一幅幅精美的作品中时不仅能够感受到那份跨越时空的壮志豪情还能体会到那份对美好生活的向往和对未来的无限憧憬,在快速发展的现代社会中让我们不忘初心、砥砺前行共同守护和传承这份宝贵的文化遗产让“沁园春·雪”的诗意之境永远流传下去!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...