郑板桥画是中国传统文人画的重要代表之一,其作品不仅在笔墨间流露出深厚的文人情怀,更在艺术上进行了大胆的创新。郑板桥的画作以竹石、兰、菊等为题材,通过独特的构图和笔墨技巧,展现出其独特的艺术风格。他善于运用“写”的笔法,将书法与绘画融为一体,使画面具有强烈的动感和生命力。他的画作中还融入了个人情感和思想,表达了对社会现实的关注和对自然之美的热爱。郑板桥的艺术创新不仅体现在技法上,更在于其思想上的独立和自由,他敢于突破传统束缚,追求个性表达和艺术自由。郑板桥画不仅是中国传统文人画的杰出代表,更是中国艺术史上的重要里程碑。

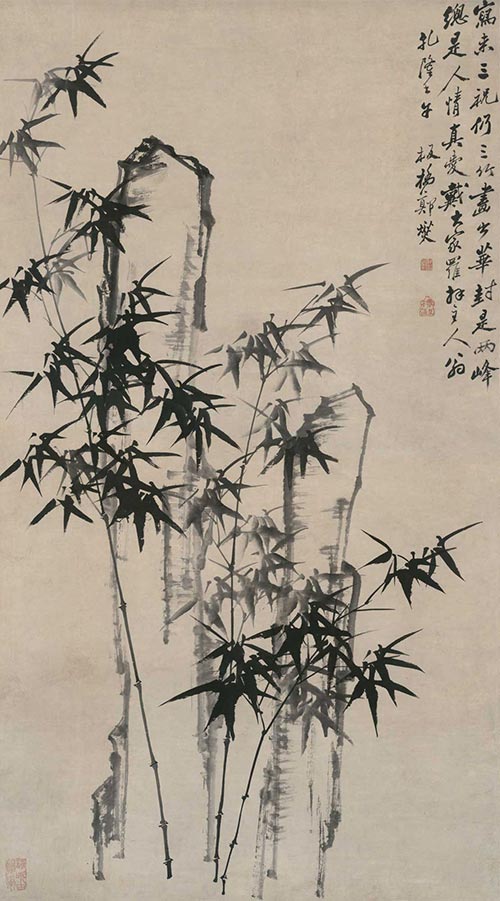

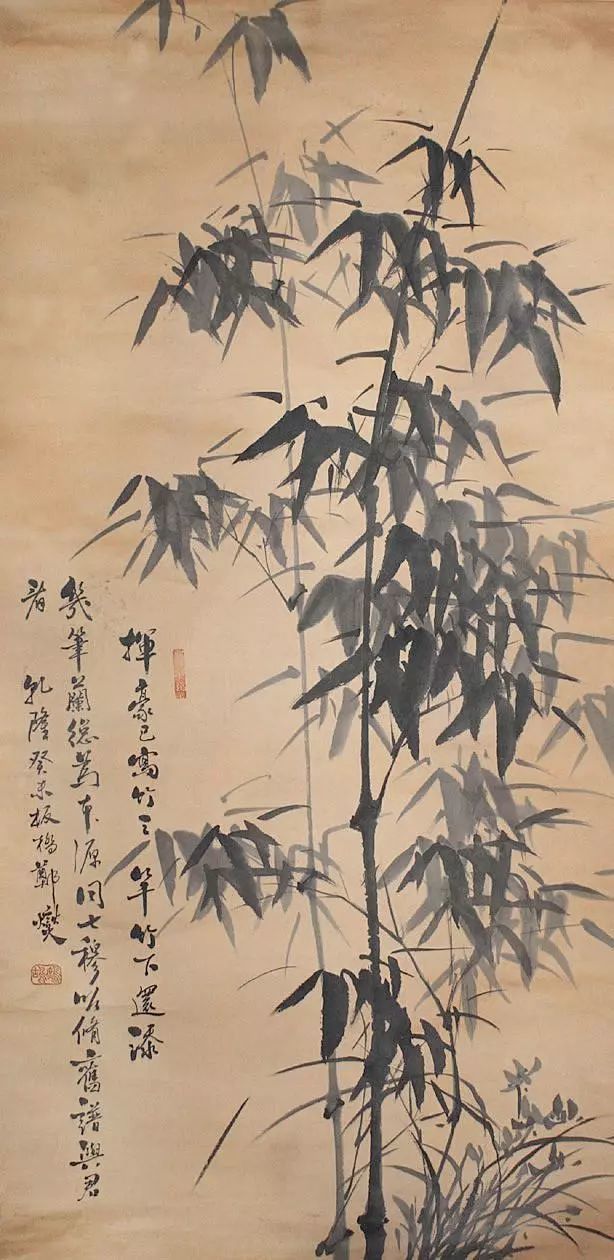

在中国浩瀚的艺术长河中,郑板桥(1693-1765),原名郑燮,以其独特的艺术风格和深邃的文化内涵,成为了清代中期一位举足轻重的文人画家,他的画作不仅在技法上独树一帜,更在精神层面上体现了对时代变迁的深刻反思和对个人情感的真挚流露,郑板桥画,以其“三绝诗书画”的美誉,成为了中国艺术史上一颗璀璨的明珠。

笔墨间的文人情怀

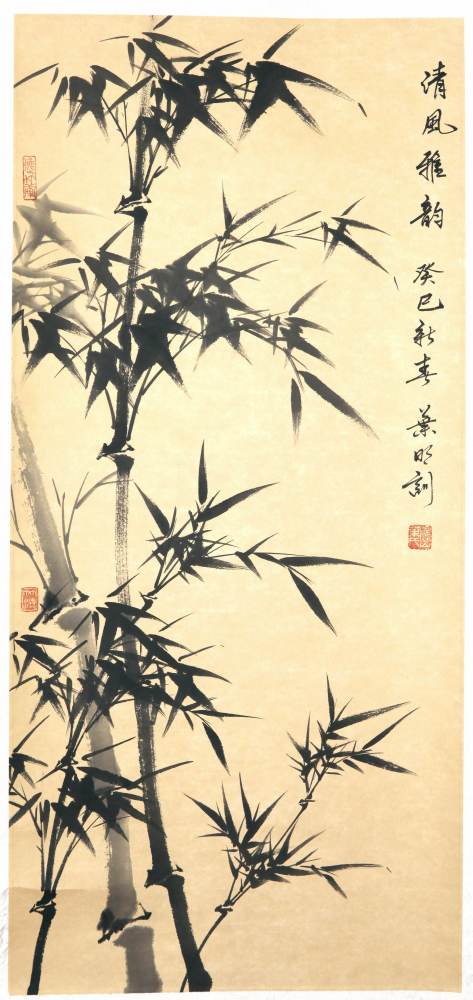

郑板桥的画作,往往不仅仅是视觉上的享受,更是心灵的触动,他的画中,既有江南水乡的温婉细腻,又有北方山川的雄浑壮阔,这背后是他对自然之美的深刻感悟和对文人士大夫精神的执着追求,郑板桥常以竹为题,竹之挺拔、坚韧、清高,恰似其人生态度和艺术追求的写照,在他的笔下,竹不仅是自然之景,更是人格的象征,寄托了作者对高洁情操的向往和对社会现实的批判。

“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。”这句诗是郑板桥对画中竹的深情独白,也是他作为文人的社会责任感和忧国忧民情怀的体现,他的画不仅仅是个人情感的抒发,更是对民生疾苦的关注和思考,这种将个人情感与国家命运紧密相连的艺术创作态度,使得他的作品超越了单纯的艺术范畴,具有了更深远的文化意义和社会价值。

艺术创新与技法独到

郑板桥在绘画技法上的创新,是他艺术成就的重要组成部分,他打破了传统文人画中常见的“程式化”倾向,追求“不泥古法”、“自我立新”的创作理念,在笔墨运用上,他大胆尝试“破笔带涩”、“干湿并用”等技法,使画面呈现出一种苍劲古朴、生动自然的韵味,这种不拘一格的笔法,不仅丰富了画面的层次感,也使得每一幅作品都充满了生命力。

尤为值得一提的是郑板桥的“六分半书”,即他的书法融合了楷、行、草、隶等多种书体,形成了一种独特的书风,这种书风在画中的题款和落款上表现得尤为明显,既增强了画面的文学性,又使整幅作品在形式上达到了高度的和谐统一,这种艺术上的大胆尝试和创新,不仅在当时独树一帜,对后世的影响也极为深远。

画作背后的文化意蕴

郑板桥的画作不仅仅是视觉上的盛宴,更是文化精神的传承与表达,他的作品中蕴含着丰富的文化意蕴和哲学思考。《兰竹图》中,兰花与竹子的并置,不仅是对自然之美的赞美,也是对君子之德的颂扬,兰花的高洁与竹子的坚韧相辅相成,象征着文人士大夫应具备的高尚品德和坚韧不拔的精神,这种通过自然物象来寄托人文情怀的手法,是中国传统文人画的一大特色,也是郑板桥艺术魅力的重要组成部分。

郑板桥的画作中还常常流露出他对社会现实的深刻反思,他以画为媒介,表达了对封建社会腐败现象的不满和对民生疾苦的同情,这种“借物喻人”、“托物言志”的手法,使他的作品具有了强烈的时代感和现实批判性,在《墨兰图》中,他以墨色深浅的变化来表现兰花的生长状态和生命力,同时也隐喻了社会上的贫富差距和人民生活的困苦,这种将个人情感与时代背景紧密结合的创作方式,使他的画作超越了个人情感的局限,成为了一面反映社会现实的镜子。

艺术传承与影响

郑板桥的艺术成就和创作理念对后世产生了深远的影响,他的画作不仅在技法上为后来的画家提供了宝贵的借鉴和启示,更在精神层面上影响了无数文人士大夫的艺术追求和人生哲学,他的“三绝诗书画”理念,即诗、书、画三者相互融合、相互渗透的创作方式,成为了中国文人画的重要特征之一,这种综合性的艺术表达方式,不仅丰富了画面的内涵和层次感,也使文人士大夫在创作过程中能够更加全面地表达自己的情感和思想。

在当代社会,郑板桥的艺术精神依然具有重要价值,面对快速变化的社会环境和日益复杂的人际关系,他的作品提醒我们保持一颗清醒而独立的头脑、一份对美好事物的热爱和对社会现实的关注,这种精神不仅对于艺术创作有着重要的指导意义,对于个人成长和社会发展同样具有不可忽视的作用。

郑板桥画以其独特的艺术风格、深邃的文化意蕴和鲜明的时代特征,在中国艺术史上留下了浓墨重彩的一笔,他的作品不仅是个人情感的抒发和艺术技法的展现,更是对时代精神的深刻反映和对文化传统的继承与发展,在今天这个快速变化的时代里,重温郑板桥的艺术世界,不仅能够让我们领略到中国传统文化的魅力与深度,更能激发我们对于美好生活的向往和对社会正义的追求。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...