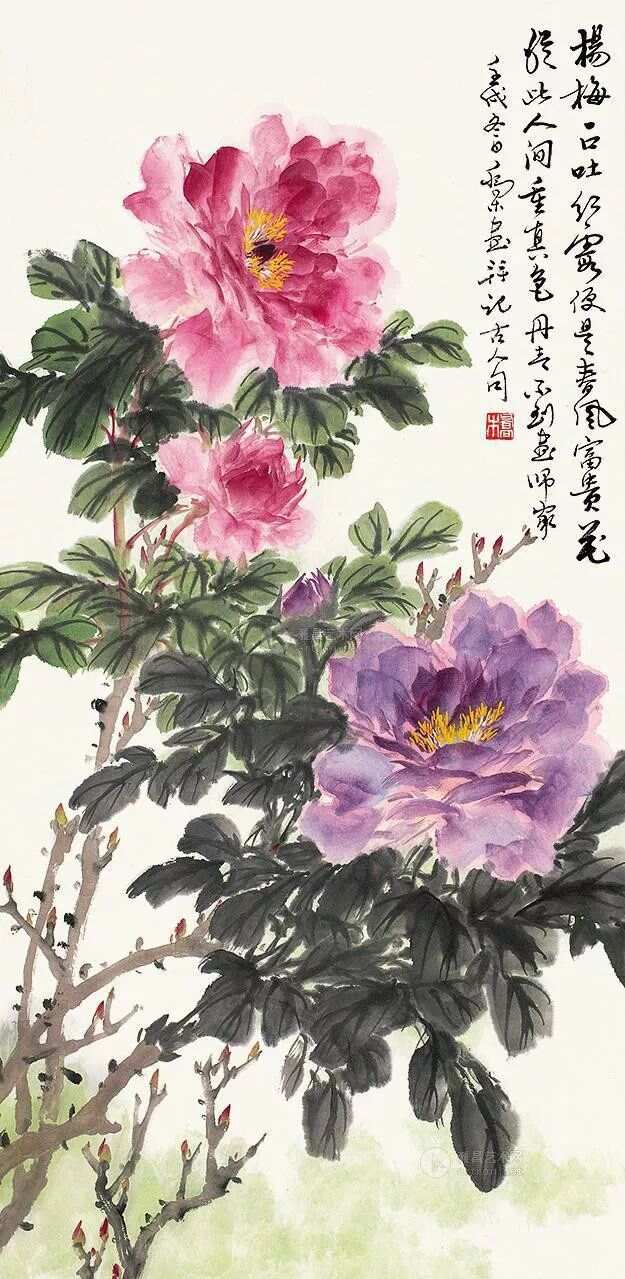

《牡丹之韵,匠心独运》一文讲述了中国牡丹第一人——姚黄牡丹的传奇故事。姚黄牡丹以其独特的韵味和卓越的品质,被誉为“牡丹之王”,其培育者姚崇更是被誉为“中国牡丹第一人”。文章通过讲述姚崇的生平事迹和他在牡丹培育上的匠心独运,展现了牡丹文化的深厚底蕴和独特魅力。姚崇在培育过程中,注重选种、嫁接、修剪等环节,不断探索和创新,最终培育出了具有浓郁中国特色的姚黄牡丹。他的故事不仅是对牡丹文化的传承和发扬,更是对匠心精神的颂扬和传承。文章还提到了姚黄牡丹在国内外的影响力,以及它所代表的“富贵、吉祥、幸福”等美好寓意,展现了牡丹文化在当代社会中的价值和意义。

在中国浩瀚的花卉世界中,有一种花以其雍容华贵、国色天香而著称,它就是牡丹,牡丹不仅以其绚烂的色彩和优雅的姿态赢得了“花中之王”的美誉,更承载着深厚的文化意义和民族情感,在牡丹的栽培与鉴赏领域,有这样一位人物,他被誉为“中国牡丹第一人”,他的名字与牡丹紧密相连,他就是——姚崇义。

初露锋芒:与牡丹的不解之缘

姚崇义,1945年出生于河南洛阳的一个小村庄,这里自古便是牡丹的故乡,有着“洛阳牡丹甲天下”的美称,自幼年起,他就对村头老园丁精心养护的牡丹产生了浓厚的兴趣,每当春暖花开时,他总会驻足于花前,细细观察每一朵牡丹的形态变化,心中种下了对牡丹无限热爱的种子。

1960年代末,姚崇义考入当时的北京林业学院(现北京林业大学),主修园林专业,在校期间,他不仅系统学习了植物学、园艺学知识,更对牡丹的栽培技术产生了浓厚的兴趣,毕业后,他毅然选择回到家乡洛阳,投身于牡丹的培育与研究之中,这一决定奠定了他作为“中国牡丹第一人”的基石。

匠心独运:牡丹培育的革新之路

姚崇义深知,要使洛阳牡丹名扬四海,不仅需要保留传统品种的精华,更要不断创新与改良,他深入田间地头,与老一辈园丁并肩作战,从选种、嫁接、修剪到病虫害防治,每一步都亲力亲为,在他的努力下,一系列新品种如“姚黄”、“姚粉”等相继问世,这些新品种不仅在花型、花色上有了显著突破,更在抗病性、耐寒性等方面表现优异,极大地丰富了洛阳牡丹的品种资源。

尤为值得一提的是,姚崇义还引入了现代科技手段进行牡丹的遗传改良,他利用组织培养技术,成功实现了牡丹快速繁殖,大大提高了繁殖效率,解决了传统嫁接中存在的种种难题,这一创新不仅为牡丹的规模化种植提供了可能,也为其他花卉的培育提供了宝贵经验。

文化传承:牡丹文化的传播者

除了在技术上的革新,姚崇义还是一位不折不扣的牡丹文化传播者,他深知,牡丹不仅仅是一种花卉,更是一种文化符号,代表着富贵、吉祥与高洁,为了弘扬牡丹文化,他不仅在技术上无私传授,更在文化交流上下足了功夫,他多次组织举办牡丹节、牡丹文化论坛等活动,邀请国内外专家学者共聚一堂,探讨牡丹的栽培技艺、文化内涵及产业发展,通过这些活动,不仅增进了国内外对洛阳乃至中国牡丹文化的了解与认同,也促进了花卉产业的交流与合作。

姚崇义还致力于将牡丹文化融入教育之中,他在洛阳多所学校开设了“牡丹文化课”,通过讲述牡丹的历史、传说、艺术表现等形式多样的课程,激发孩子们对传统文化的兴趣与热爱,他说:“只有让孩子们从小接触并了解这些传统文化,它们才能得以传承。”

绿色发展:牡丹产业的领航者

随着时代的发展,姚崇义意识到仅靠传统的观赏性种植已不能满足牡丹产业的长远发展需求,他积极倡导并实践了“以花养地、以地促花”的可持续发展理念,推动牡丹在药用、食用及化妆品等领域的应用研究,他带领团队成功研发出牡丹油、牡丹茶等深加工产品,不仅增加了牡丹的经济价值,也拓宽了农民的增收渠道。

他还积极推动生态旅游与花卉产业的融合发展,在他的倡议下,“洛阳牡丹生态园”应运而生,这里不仅是一个赏花的好去处,更是一个集科研、教育、休闲于一体的综合性园区,游客在欣赏美景的同时,也能深入了解牡丹的种植技术、文化内涵及产业发展前景,极大地提升了洛阳作为“中国牡丹城”的国际影响力。

晚年风范:不忘初心,方得始终

如今已步入晚年的姚崇义依然精神矍铄,对牡丹的热爱与执着从未减退,他常说:“我这一生最大的幸福就是能与牡丹为伴。”虽然年事已高,但他依然坚持在田间地头指导年轻一代的园艺师们学习技艺、传承精神,在他看来,“中国牡丹第一人”这个称号不仅仅是个人的荣誉,更是对所有为牡丹事业默默奉献者的肯定与激励。

姚崇义的故事是当代中国花卉产业发展的一个缩影,他用自己的实际行动诠释了何为匠心独运、何为文化传承、何为绿色发展,他的名字将永远与洛阳牡丹紧密相连,成为后人口中传颂不衰的佳话。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...