张晨初事件是一起因网络暴力而引发的悲剧,该事件引发了社会对网络暴力的深刻反思。张晨初是一名年轻的大学生,因在社交媒体上发布了一些个人观点和言论,遭到了大量网友的恶意攻击和谩骂,最终导致其自杀身亡。这起事件不仅让张晨初的家人和朋友们深感悲痛,也引起了社会各界的广泛关注和讨论。,,该事件揭示了网络暴力的严重性和危害性,它不仅对受害者造成了巨大的心理压力和伤害,还可能引发一系列连锁反应,如家庭破裂、社会信任度下降等。我们需要从多个方面入手,加强网络文明建设,提高公众的网络安全意识和法律意识,建立有效的网络监管机制,共同营造一个健康、和谐、安全的网络环境。我们也应该尊重每个人的言论自由和表达权利,但必须在法律和道德的框架内进行,不能以个人喜好或情绪为出发点,对他人进行无端攻击和谩骂。

在2023年的互联网浪潮中,一起名为“张晨初事件”的案例,如同一颗投入平静湖面的石子,激起了层层涟漪,不仅在社交媒体上引发了广泛讨论,更深刻地触动了人们对网络暴力、隐私权以及言论自由边界的深刻思考,这起事件不仅是对个人隐私的侵犯,也是对公众理性与道德底线的考验。

一、事件始末

张晨初,一个原本在互联网上鲜为人知的名字,因一次偶然的曝光而成为了舆论的焦点,事件的起因是,一张疑似张晨初与一位女性的亲密照片在网络上被大量转发和讨论,迅速在网络上引起了轩然大波,照片中,张晨初与该女性并无不雅行为,仅是正常交往的瞬间被捕捉,这张照片的流传,却迅速演变成了一场针对张晨初个人的网络暴力事件。

起初,部分网友基于对照片的片面解读和未经证实的传言,对张晨初进行无端指责和谩骂,甚至有人恶意揣测其个人品德和生活作风,随着事态的升级,越来越多的网友加入到这场“正义”的声讨中,形成了一股强大的网络舆论压力,张晨初的生活因此受到了严重干扰,工作、家庭乃至个人心理健康都遭受了巨大冲击。

二、网络暴力的本质

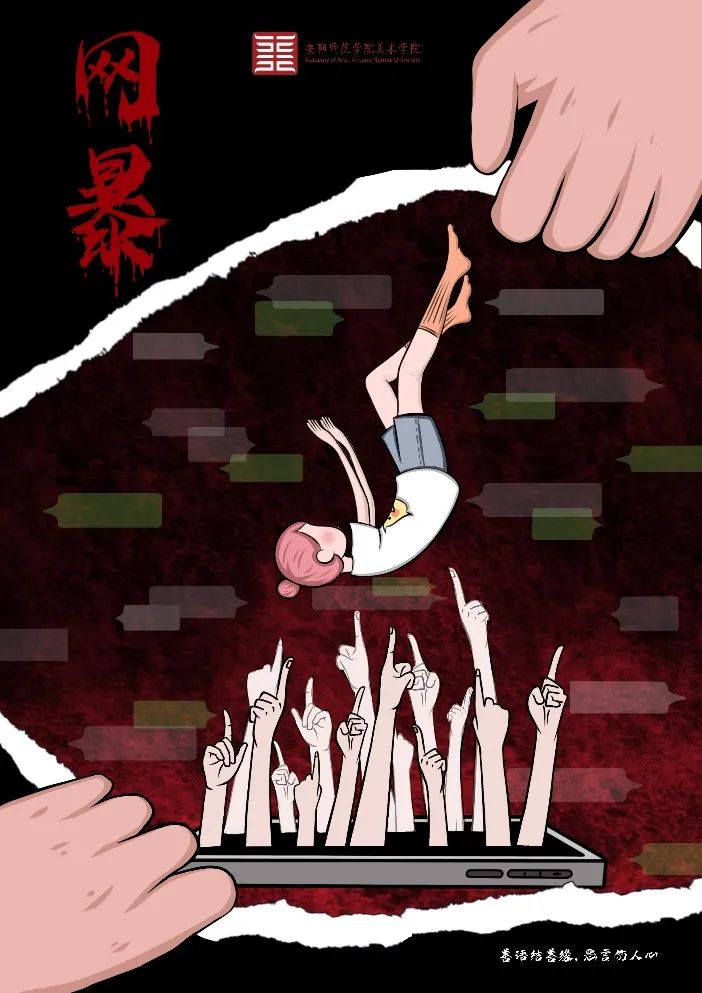

“张晨初事件”不仅仅是个人隐私被侵犯的问题,其背后折射出的是网络暴力的深层次社会问题,网络暴力,顾名思义,是指通过网络平台对个人进行侮辱、诽谤、威胁等恶意行为,其特点是匿名性、传播速度快、影响范围广,这种暴力形式相较于传统暴力,具有更强的隐蔽性和破坏力,它能在短时间内摧毁一个人的名誉和社会支持系统,给受害者带来难以承受的心理压力和伤害。

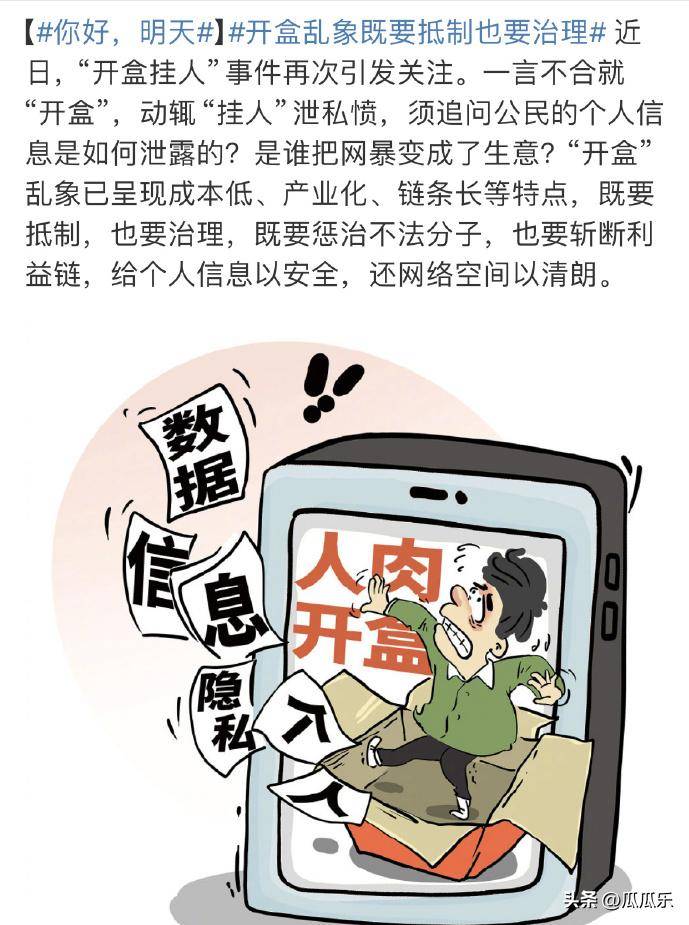

在“张晨初事件”中,网络暴力的形成机制显而易见:一是信息的不实传播和过度解读,导致公众情绪的失控;二是部分网民缺乏理性思考和判断力,盲目跟风;三是网络平台的监管不力和对言论自由的滥用,这些因素共同作用,使得一场本可以避免的悲剧得以发生。

三、法律与道德的边界

“张晨初事件”也引发了关于法律与道德边界的广泛讨论,在享受言论自由的同时,如何避免越过法律和道德的底线,成为了一个亟待解决的问题,根据我国相关法律法规,未经他人同意擅自传播他人隐私照片属于侵犯隐私权的行为,依法应承担相应的法律责任,在现实生活中,由于取证难、追责难等问题,很多受害者往往难以得到应有的法律保护。

道德层面上的自我约束同样重要,在信息爆炸的时代,每个人都应具备基本的媒介素养和道德意识,不轻信、不传播未经核实的消息,共同维护一个健康、理性的网络环境,正如法国哲学家让-雅克·卢梭所言:“人生而自由,却无往不在枷锁之中。”在网络空间中,这把无形的“枷锁”便是我们的道德自律和法律约束。

四、反思与呼吁

“张晨初事件”给我们带来了深刻的反思:一是要加强网络空间的法治建设,完善相关法律法规,提高违法成本;二是提升公众的媒介素养和道德水平,培养理性思考和自我约束的能力;三是网络平台应承担起更多的社会责任,加强内容审核和监管力度;四是建立更加有效的心理干预机制,为网络暴力的受害者提供及时的心理支持和帮助。

我们也应看到,“张晨初事件”并非个例,每一次类似的悲剧发生,都是对全社会的警醒,我们每个人都应成为网络文明的守护者,用实际行动去抵制网络暴力,让网络空间成为一片清朗之地,正如一位网友在社交媒体上所写:“我们每个人都有可能成为下一个‘张晨初’,让我们共同守护那份不被随意践踏的尊严。”

“张晨初事件”虽然已经过去一段时间,但它留给我们的思考远未结束,它提醒我们,在享受互联网带来的便利和自由的同时,必须时刻警醒自己不要成为网络暴力的推手,我们应当共同努力,构建一个尊重隐私、理性讨论、和谐共处的网络社会,我们才能真正享受技术进步带来的红利,而不被其副作用所困扰,让我们以“张晨初事件”为镜鉴,共同守护一个更加美好的网络未来。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...