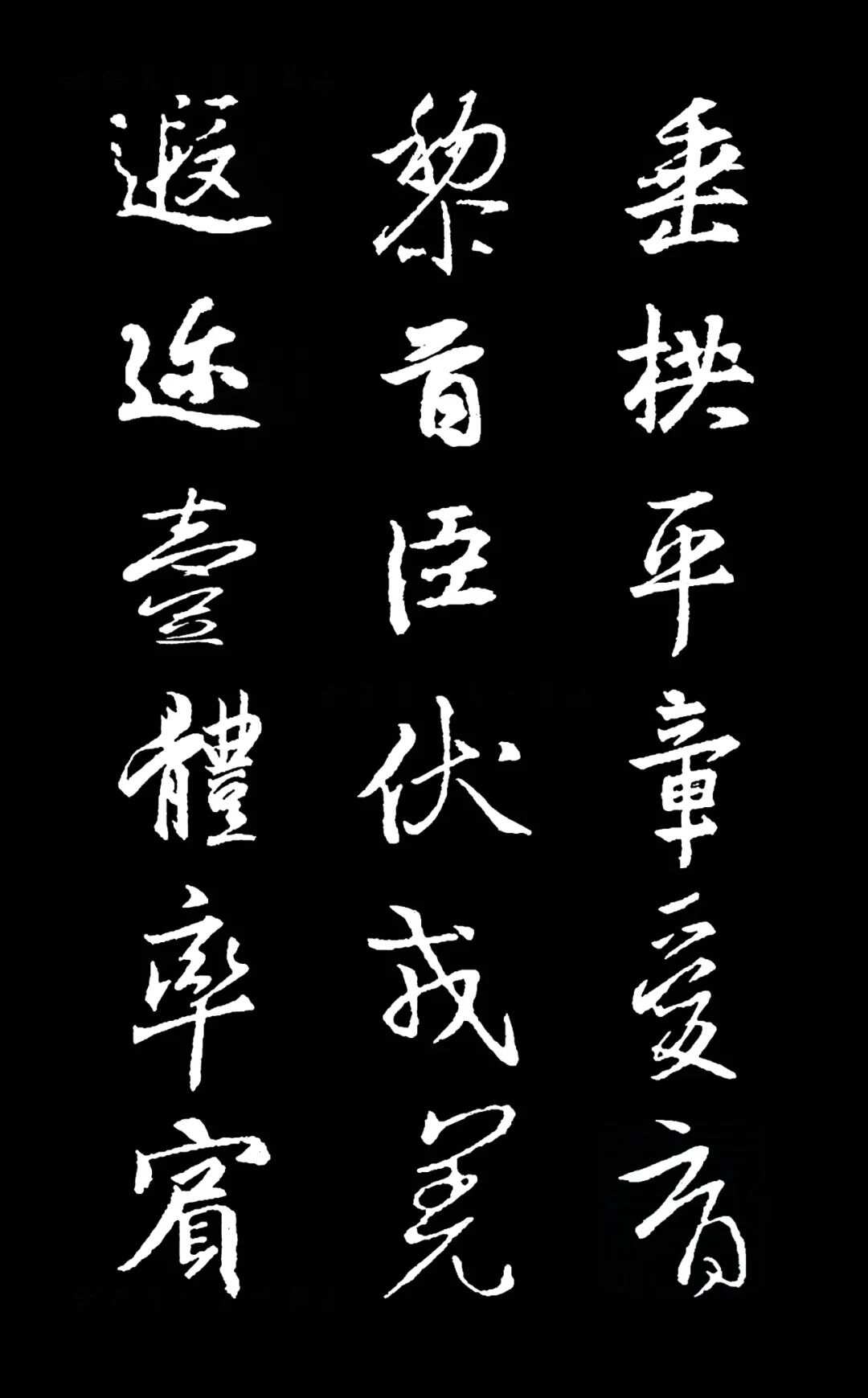

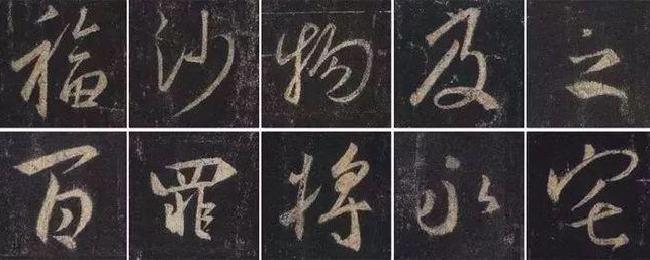

王羲之,东晋时期著名的书法家,被誉为“书圣”。他自幼酷爱书法,刻苦练习,常常废寝忘食。相传,王羲之在绍兴兰亭附近的一处水池边练字,日复一日,年复一年,最终将整个水池染成了墨色,形成了著名的“墨池”。这个墨池不仅见证了王羲之的勤奋和毅力,也成为了后人学习书法、追求卓越的象征。,,王羲之的书法风格独特,笔法自然流畅,被誉为“龙跳天门,虎卧凤阙”,其代表作《兰亭集序》更是被誉为“天下第一行书”。他的书法艺术不仅在当时风靡一时,对后世也产生了深远的影响,成为了中国书法史上的重要里程碑。

在中国悠久的历史长河中,书法艺术犹如一颗璀璨的明珠,照亮了华夏文明的天空,东晋时期的书法巨匠王羲之,以其超凡的笔法和深邃的艺术造诣,成为了后世敬仰的楷模,让我们通过几个小故事,走进王羲之的世界,感受他那段段传奇般的经历。

幼年启蒙:书圣的“墨池”

王羲之出生于名门望族——琅琊王氏,自幼便展现出对书法的浓厚兴趣和天赋,据传,他七岁开始习字,每日勤学不辍,真正让他在书法上达到炉火纯青之境的,并非天资聪颖,而是那份对艺术的执着与不懈追求。

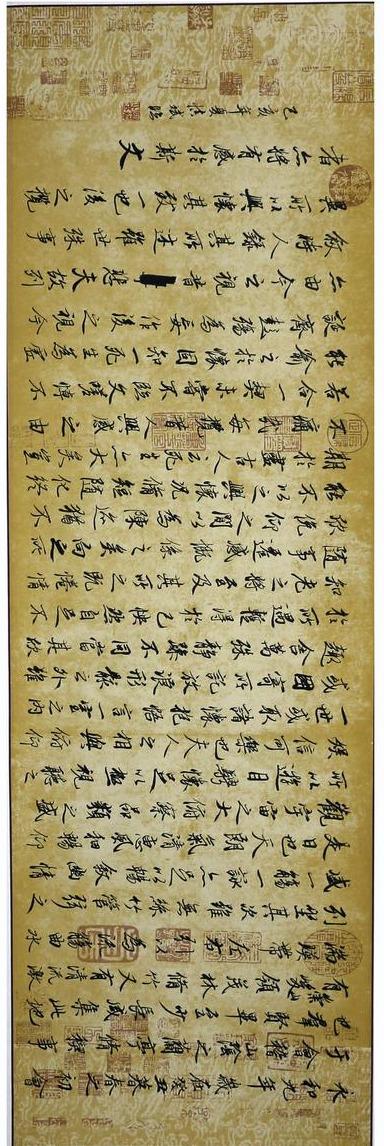

在王羲之的故乡会稽(今浙江绍兴),有一个名为“墨池”的地方,相传,这里原本只是一片普通的池塘,因王羲之练字时投入了无数墨水而变得乌黑发亮,每当夜深人静之时,王羲之便独自一人来到池边,一练就是数小时,甚至数日,他不仅用毛笔在纸上书写,还常常将笔尖直接蘸入水中,于池面挥洒自如,日复一日,年复一年,墨水将整个池塘染黑,也成就了他那“入木三分”的绝技。

醉翁之意不在酒:书圣的酒后挥毫

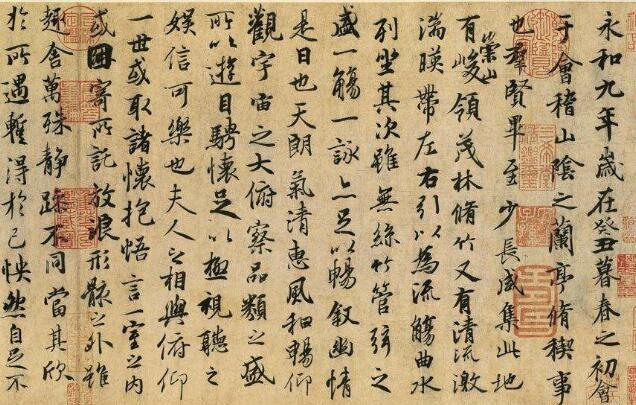

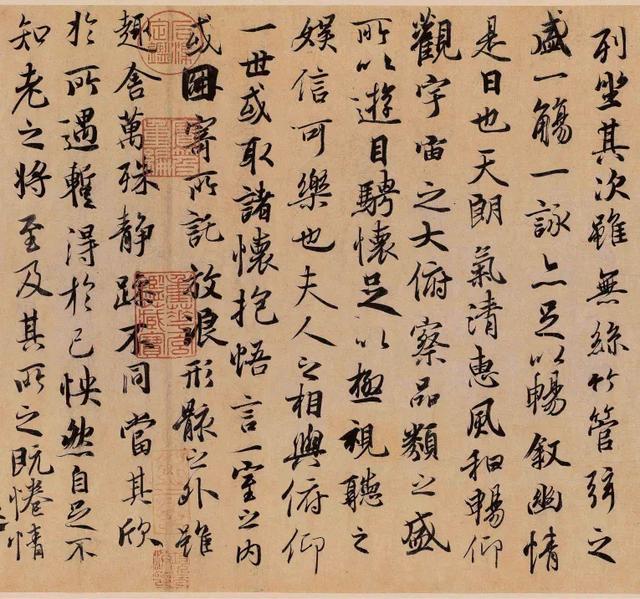

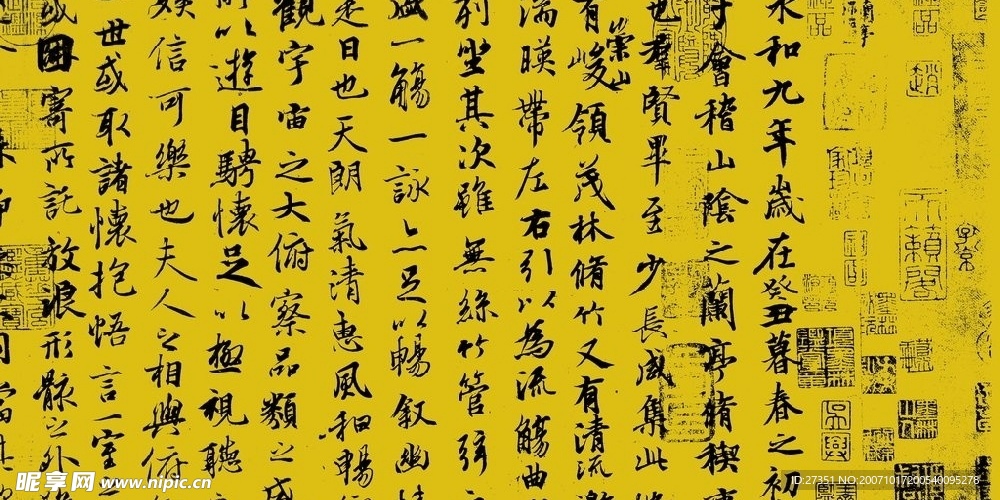

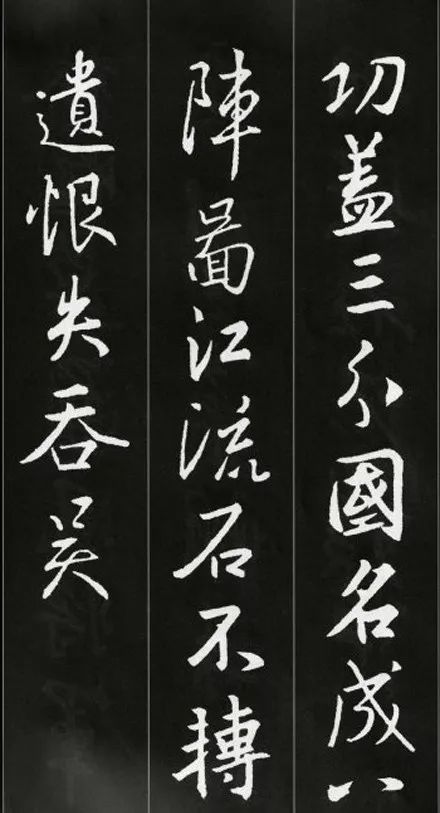

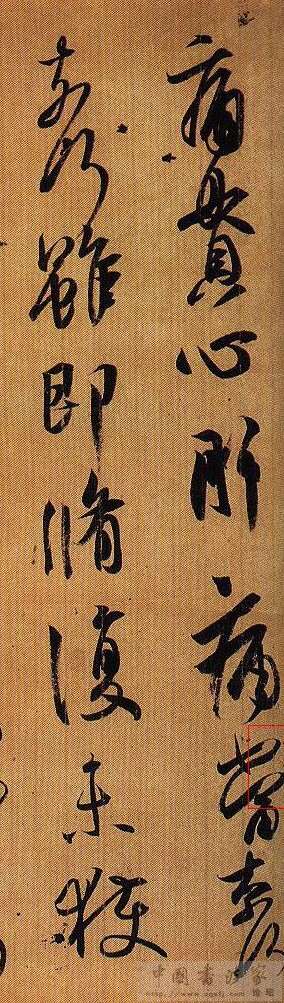

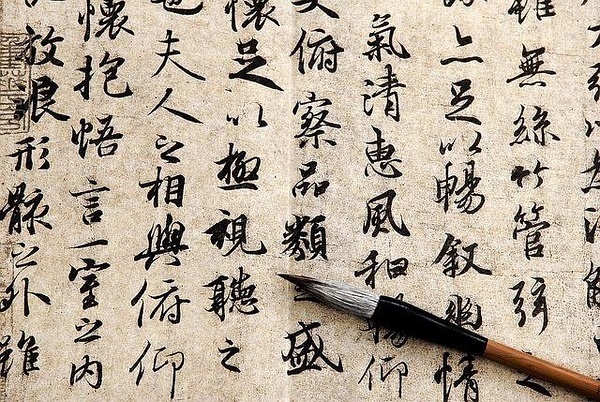

除了对书法的刻苦钻研外,王羲之还有一项特别的爱好——饮酒,他常以酒会友,畅谈诗文,而酒后的他更是灵感迸发,笔下生花,据《晋书》记载,有一次,王羲之与友人在兰亭雅集,酒酣耳热之际,他趁兴挥毫泼墨于纸上,一气呵成《兰亭集序》,此作不仅书法精湛,更蕴含了作者对生命、自然与艺术的深刻感悟,被誉为“天下第一行书”。

《兰亭集序》不仅展示了王羲之超凡的书法技艺,也反映了他在酒后那份超然物外、随性而为的创作状态,这不仅是书法艺术的巅峰之作,也是他人生哲学的体现——在醉意朦胧中寻找那份最纯粹的艺术表达。

鹅群引路:王羲之与“白鹅换书”

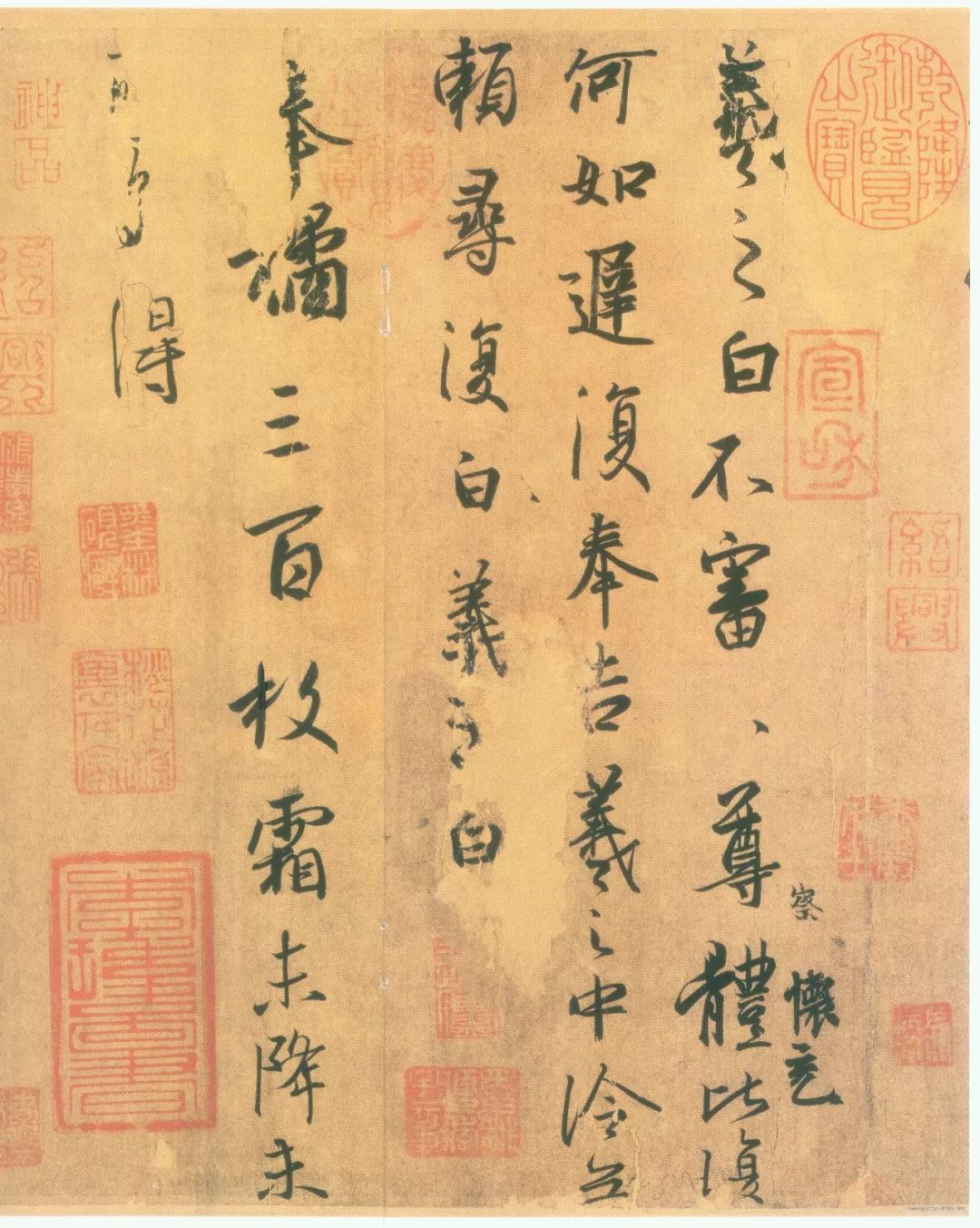

除了在书法上的成就外,王羲之还以他对鹅的喜爱而闻名,相传,他不仅养鹅自娱,还曾因鹅而与一位老妪进行了一场有趣的交易,故事是这样的:一日,王羲之路过一村舍,见老妪手执一捆竹简出售,却因字迹潦草无人问津,王羲之见状心生怜悯,便提出以自己的书法换取这些竹简,老妪欣然同意,但提出一个条件——需以家中的白鹅作为交换,原来,老妪的鹅群中有一只特别通灵性的白鹅,她希望用这只鹅来换取王羲之的墨宝。

王羲之欣然应允,随即挥毫泼墨写下几幅佳作,老妪见状大喜过望,果然将那只白鹅赠予了他,从此,“白鹅换书”的故事在民间流传开来,不仅展现了王羲之书法的魅力,也体现了他与自然界的和谐共处之道。

笔法传承:书圣的“坦腹东床”

除了在书法上的成就外,王羲之的人生还因一段婚姻佳话而闻名——“坦腹东床”,相传他在年轻时前往太尉郗鉴家求婚时,因不拘小节、坦然自若地躺在东床之上(古时婚嫁习俗中,女婿需恭敬谦逊),这一举动反而赢得了郗鉴的赏识与信任,郗鉴将女儿郗璇许配给了这位看似不羁实则才华横溢的青年才俊,这段佳话不仅体现了王羲之的自信与豁达,也间接证明了他在当时社会中的高超声望和卓越才华。

王羲之的一生,是书法艺术与人生哲学的完美融合,从“墨池”的勤奋练习到“酒后挥毫”的灵感迸发;从“白鹅换书”的趣事到“坦腹东床”的佳话;每一个小故事都蕴含着他对艺术的执着追求、对生活的热爱以及对自然界的敬畏之心,王羲之不仅是一位杰出的书法家,更是一位用生命诠释艺术真谛的大师,他的故事激励着后人不断探索、勇于创新,在书法的道路上不断前行。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...