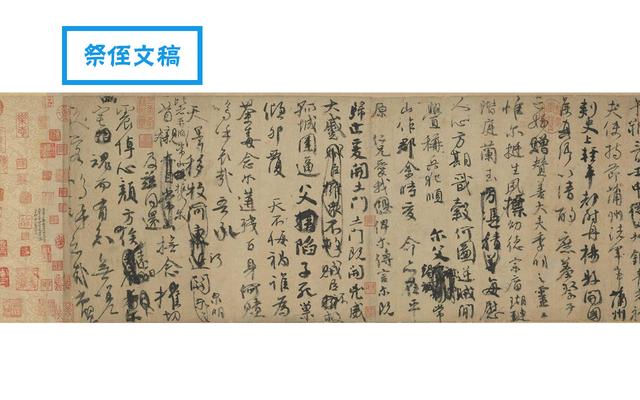

《祭侄文稿》是唐代书法家颜真卿为祭奠其侄颜季明而写的一篇祭文草稿,被誉为“天下第二行书”。全文共234字,字里行间流露出颜真卿对侄子英勇抗敌、为国捐躯的哀痛之情,同时也表达了他对家国情怀的深刻感悟。该文稿不仅展现了颜真卿卓越的书法艺术,更蕴含了深厚的文化内涵和历史价值,是中华优秀传统文化的重要组成部分。它见证了唐朝安史之乱时期,颜氏家族为保卫国家而英勇牺牲的悲壮历史,也反映了颜真卿作为一位忠诚的文人和将领,对家国情怀的执着追求和深刻理解。

在历史的长河中,有这样一份特殊的文献,它不仅承载着个人情感的深沉与悲痛,更映射出那个时代家国天下的壮志与牺牲,这便是被誉为“天下第二行书”的《祭侄文稿》(又称《祭侄季明文稿》),由唐代书法家颜真卿所书,用以哀悼其在安史之乱中牺牲的侄子颜季明,这份文稿不仅在书法艺术上达到了炉火纯青的境界,更因其背后所蕴含的深厚历史与人文价值,成为了后世研究唐代历史、文化及书法艺术的重要资料。

一、乱世忠魂:安史之乱的阴霾

公元755年,唐朝由盛转衰的关键一年,安史之乱爆发,这场内战不仅动摇了唐王朝的根基,更让无数家庭支离破碎,颜真卿时任平原太守,面对叛军压境,他以超凡的勇气和智慧,坚守平原(今山东德州),并联合其兄常山太守颜杲卿共同抵抗安禄山,在这场艰苦卓绝的斗争中,颜真卿的侄子颜季明,作为颜杲卿的部将,不幸战死沙场,年仅三十一岁,颜真卿闻讯后,悲痛欲绝,于次年(757年)写下了这篇《祭侄文稿》,以文寄情,以字传意,表达了对侄子英勇就义的深切缅怀和对国家命运的忧虑。

二、书法艺术的高度与情感的真挚

《祭侄文稿》在书法艺术上的成就,是颜真卿“颜体”风格的集中体现,不同于其他书法作品追求的工整与规范,《祭侄文稿》以其自然流畅、气势磅礴的笔法,展现了作者在极度悲愤中的情感宣泄,字里行间,既有行书的灵动与飘逸,又不失楷书的严谨与端庄,尤其是“父陷子死,天乎人乎”等句,笔触凝重而急促,仿佛能听到作者内心的呼喊与泪水滴落纸面的声音,这种“无意于佳乃佳”的自然流露,使得《祭侄文稿》在书法史上独树一帜,被誉为“天下第二行书”,仅次于王羲之的《兰亭集序》。

三、家国情怀的深刻体现

《祭侄文稿》不仅仅是一篇悼文,更是颜真卿家国情怀的集中展现,文中不仅有对个人亲情的深切缅怀,更有对国家兴亡的深切忧虑。“贼臣不救,孤城围逼,父陷子死,天乎人乎?”这不仅是颜真卿对侄子牺牲的痛心疾首,也是对当时朝廷无能、奸臣当道、国家危亡的控诉与质问,颜真卿以一己之力,坚守阵地,誓死不降,他的行为和《祭侄文稿》所传达的精神,激励了无数后人对于忠诚与牺牲的理解与尊重。

四、历史文化的传承与影响

《祭侄文稿》不仅在书法艺术上影响深远,更在历史文化层面起到了不可估量的作用,它见证了唐朝由盛转衰的历史转折点,记录了士人阶层在国难当头时的选择与担当,后世无数文人墨客、历史学家、书法爱好者为之动容,纷纷题咏、摹刻、研究,使之成为连接古今、跨越时空的文化纽带。《祭侄文稿》也成为了爱国主义教育的生动教材,激发着人们对国家、对民族、对家族的深厚情感与责任感。

五、现代意义:不忘历史,珍惜和平

在和平年代的今天,《祭侄文稿》依然具有深刻的现实意义,它提醒我们不忘历史,铭记那些为了国家独立、民族解放而英勇献身的先辈们,在全球化与信息化的今天,面对复杂多变的国际形势和挑战,《祭侄文稿》所体现的家国情怀与责任担当,为我们提供了宝贵的精神财富和思想启示,它告诉我们,无论时代如何变迁,个人的命运始终与国家的兴衰紧密相连,每一个人的努力都是推动社会进步不可或缺的力量。

《祭侄文稿》,一纸千年的哀思与家国情怀,跨越了时间的长河,依然触动着我们每一个人的心灵,它不仅是中国书法艺术宝库中的瑰宝,更是中华民族精神文化的重要组成部分,在今天这个充满机遇与挑战的时代,让我们以《祭侄文稿》为镜鉴,不忘历史、珍惜和平、勇于担当,共同书写中华民族更加辉煌灿烂的未来篇章。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...