品味国画竹子小品,是一种沉浸在传统艺术中的独特体验。竹子作为中国画中的经典题材,不仅展现了自然界的韵律美,更蕴含了深厚的人文情怀。画家们通过笔墨的浓淡干湿、线条的曲折变化,将竹子的挺拔、坚韧、清雅之姿表现得淋漓尽致。每一幅竹子小品都是对自然之美的颂扬,也是对文人雅士追求高洁、清贫自守精神的寄托。在欣赏这些作品时,仿佛能听到竹叶在风中轻轻摇曳的声音,感受到那份超脱尘世的宁静与淡泊。这种艺术形式不仅让人领略到中国画的独特魅力,更让人在繁忙的现代生活中找到一片心灵的净土,体验到一种与自然和谐共处的生活哲学。

在中国传统文化的浩瀚长河中,国画以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,成为了连接古今、沟通人心的桥梁,而在这众多国画题材中,竹子小品以其高洁、坚韧、虚心的特质,成为了文人墨客竞相描绘的经典对象,它不仅是一种自然景观的再现,更是文人精神追求和道德情操的象征,本文将带您走进国画竹子小品的艺术世界,品味其中蕴含的笔墨韵味与人文情怀。

一、竹子小品的艺术特色

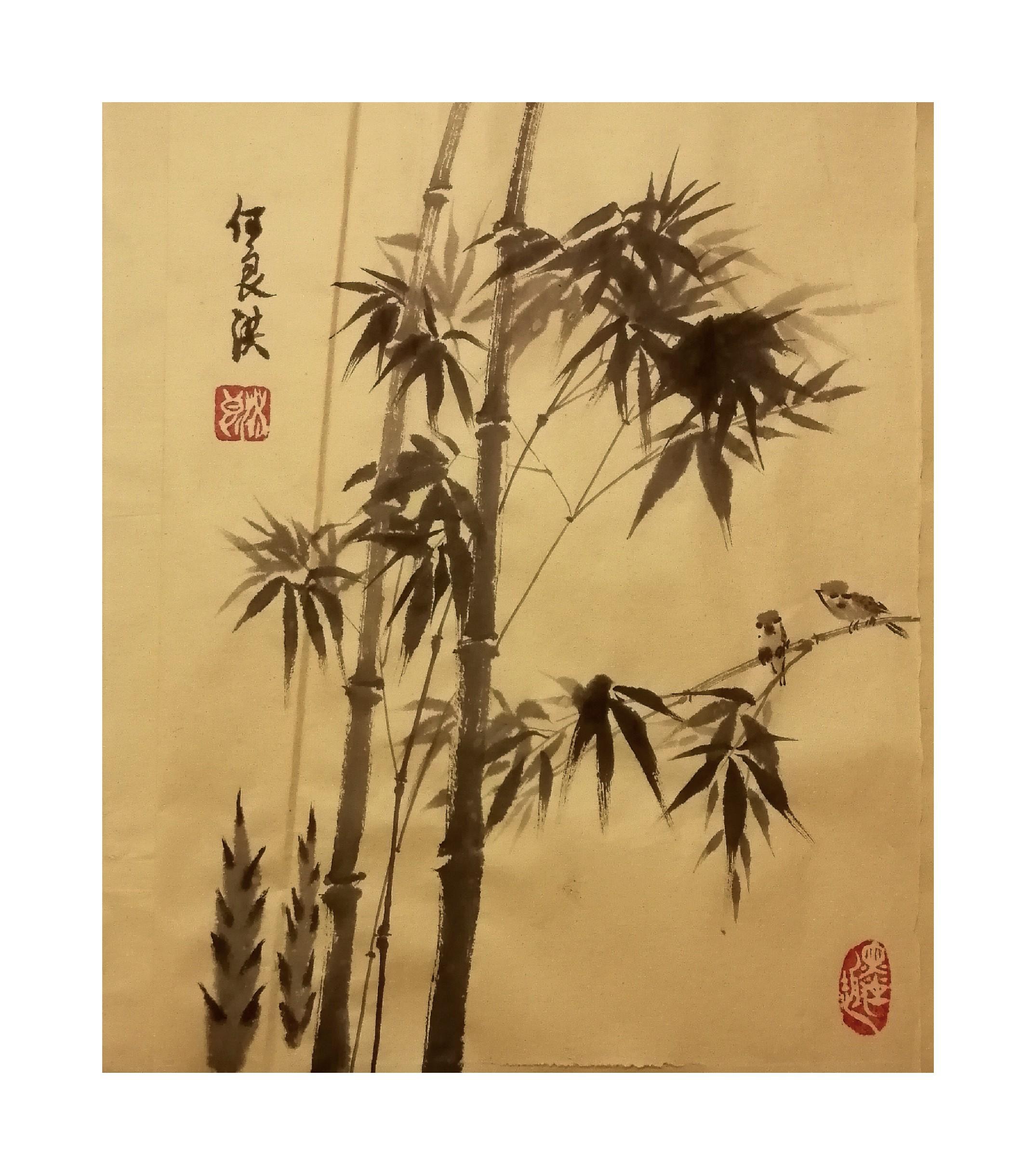

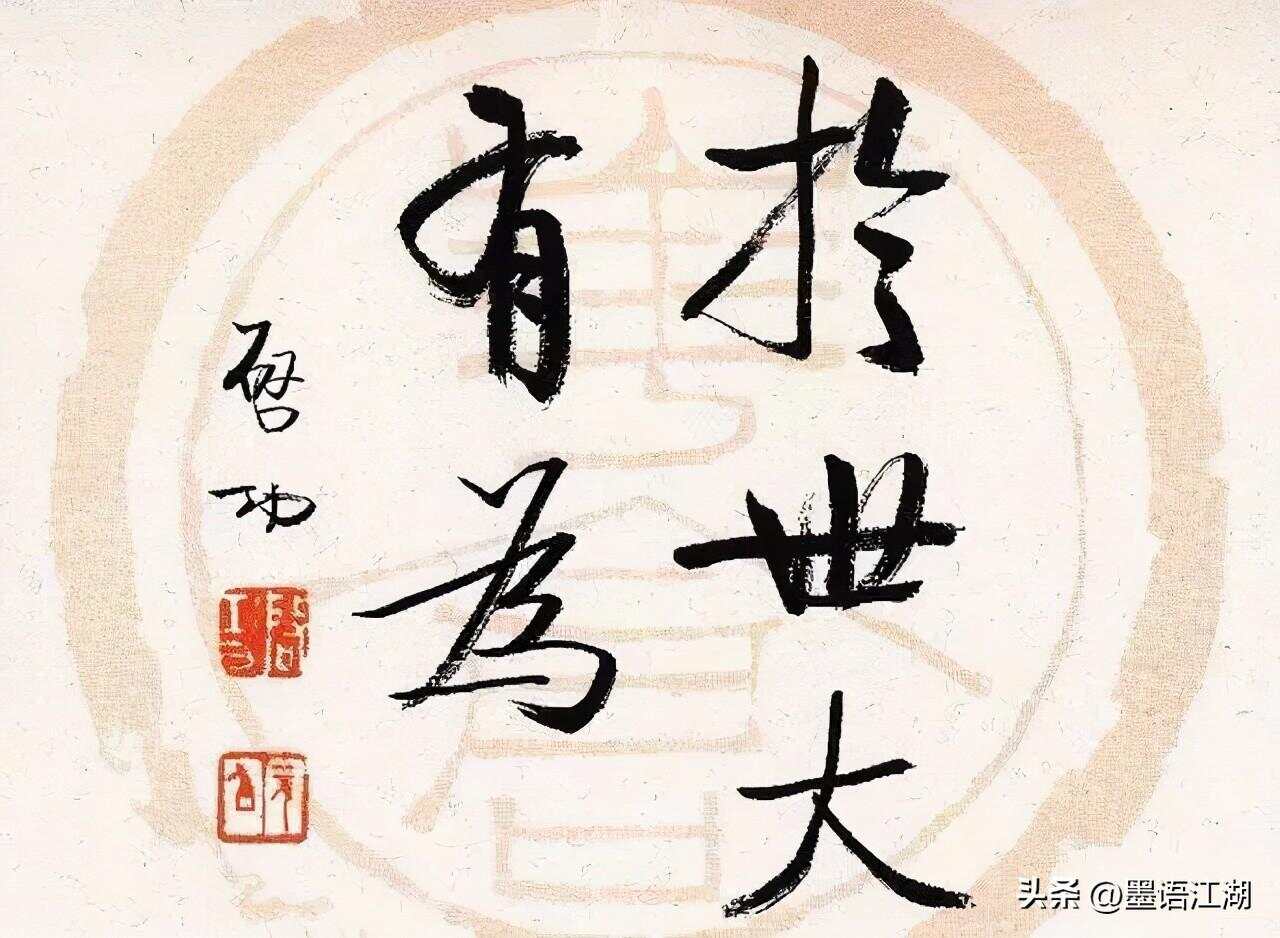

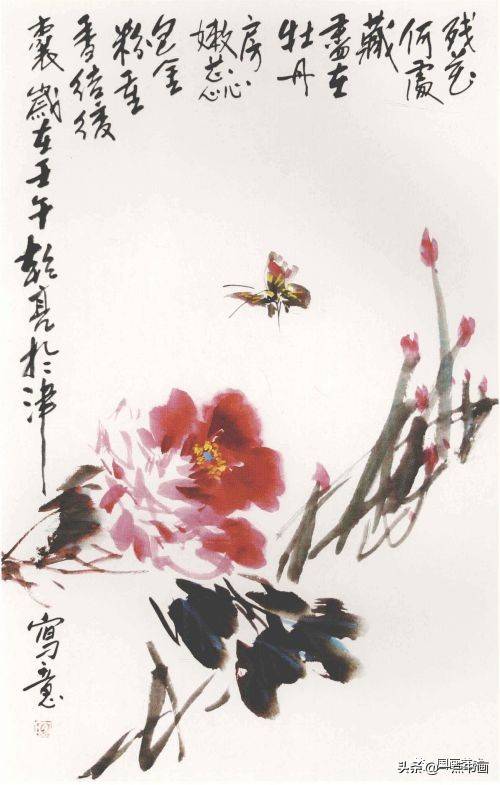

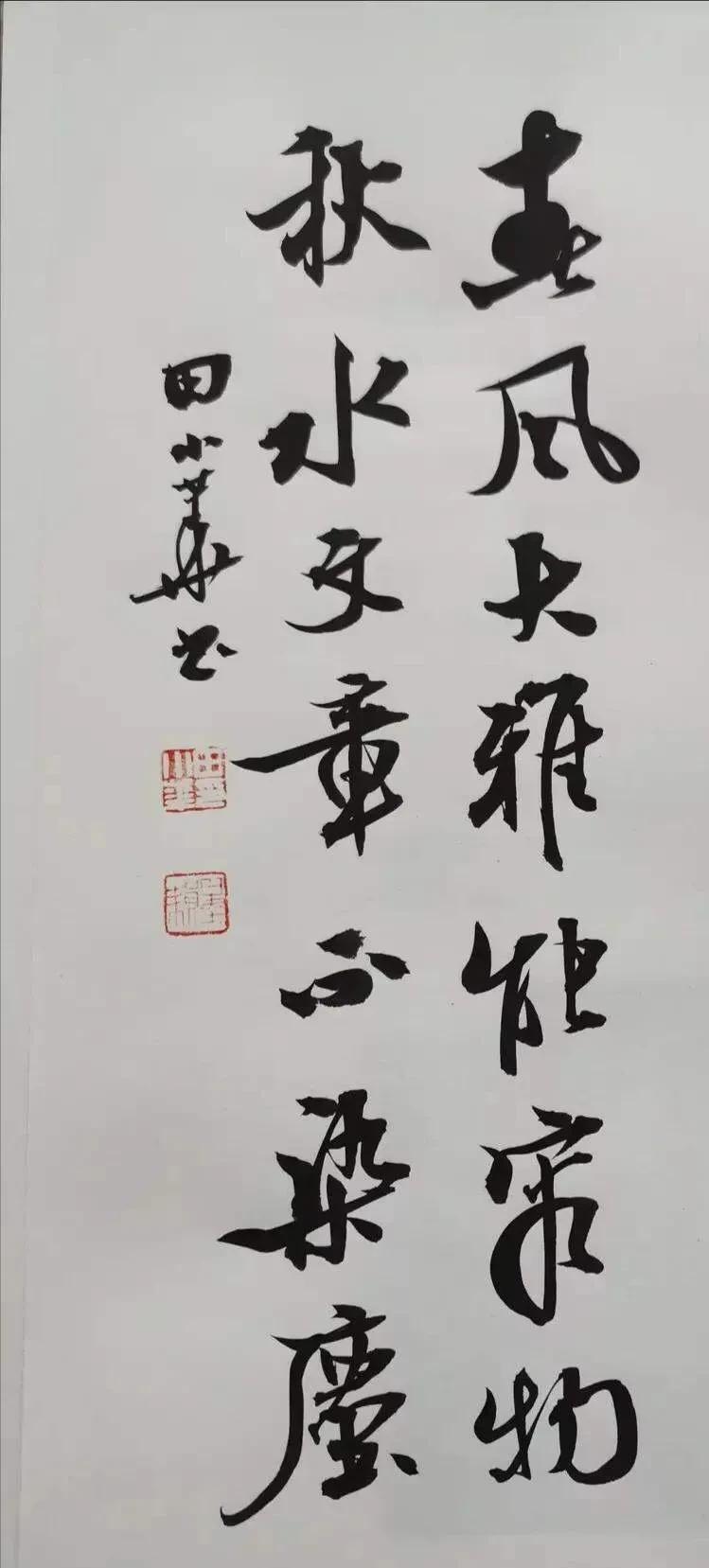

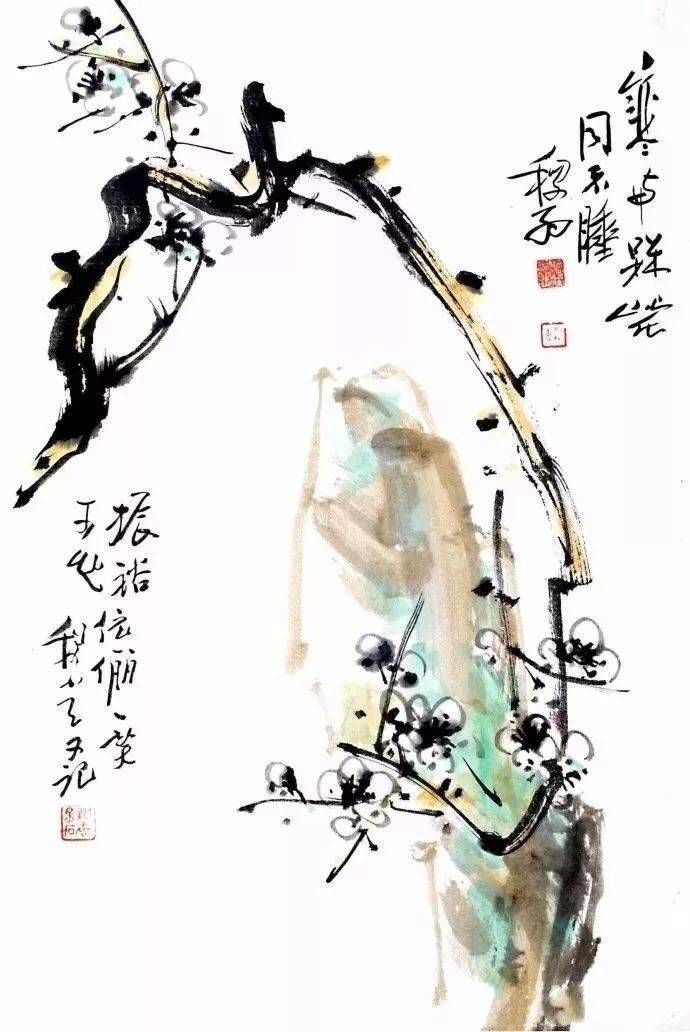

国画竹子小品,以其精炼的构图、细腻的笔触和淡雅的色彩,展现了竹子在不同季节、不同光影下的独特风姿,画家们往往选取竹林一角或数竿竹子作为创作对象,通过墨色的浓淡干湿,勾勒出竹叶的生动形态和竹干的挺拔姿态,这种“以少胜多”的表现手法,不仅使画面显得更加集中而富有张力,也体现了中国画“意在笔先”的创作理念。

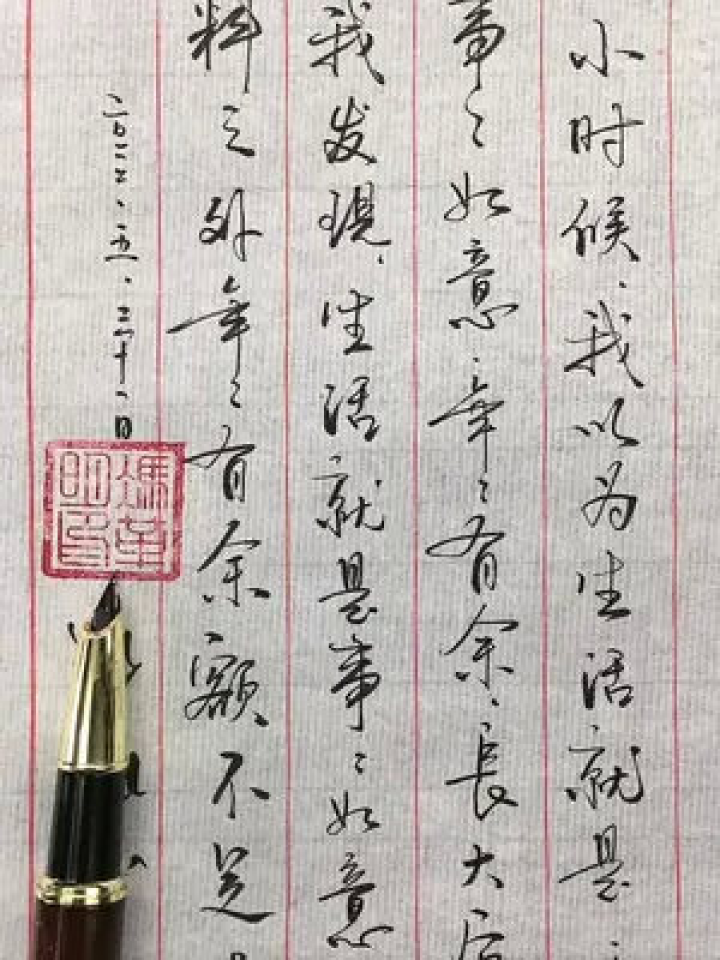

在技法上,国画竹子小品多采用“写意”与“工笔”相结合的方式,写意竹子注重气韵生动,用笔洒脱自如,墨色淋漓,展现出竹子的生机与活力;而工笔竹子则注重细节刻画,线条精准,色彩淡雅,使竹叶的层次感和质感得以充分展现,两种技法的融合,使得竹子小品既有写意的洒脱,又不失工笔的精细,达到了形神兼备的艺术效果。

二、竹子小品的文化寓意

在中国传统文化中,竹子被赋予了丰富的象征意义,它象征着高风亮节、坚韧不拔和虚心向上的精神品质,正如苏轼所言:“宁可食无肉,不可居无竹。”竹子成为了文人雅士理想中的居所之选,也是他们精神追求的象征,在国画竹子小品中,这种文化寓意得到了淋漓尽致的体现。

1、高风亮节:竹子四季常青,挺拔向上,不畏严寒酷暑,象征着高尚的品德和不屈不挠的精神,在国画中,竹子常被用来表现文人的清高自守和坚贞不屈。

2、坚韧不拔:竹子的生长过程充满了艰辛与挑战,但最终能破土而出,直指云霄,这种生命力顽强的特质,激励着人们在面对困难时保持坚韧和勇气。

3、虚心向上:竹子内部空心,寓意着虚怀若谷、谦逊待人的美德,在国画中,竹子的这一特质常被用来提醒人们要时刻保持谦逊和学习的态度。

三、名家之作与风格流变

国画竹子小品的历史源远流长,不同时期的画家在继承传统的基础上,不断创新和发展,形成了各具特色的风格流派。

宋代文同:被誉为“墨竹始祖”,他的作品以墨色浓淡相间、层次分明著称,笔法劲健而富有变化,展现了竹子的生机与活力,文同的墨竹不仅形似,更神似,达到了“胸有成竹”的境界。

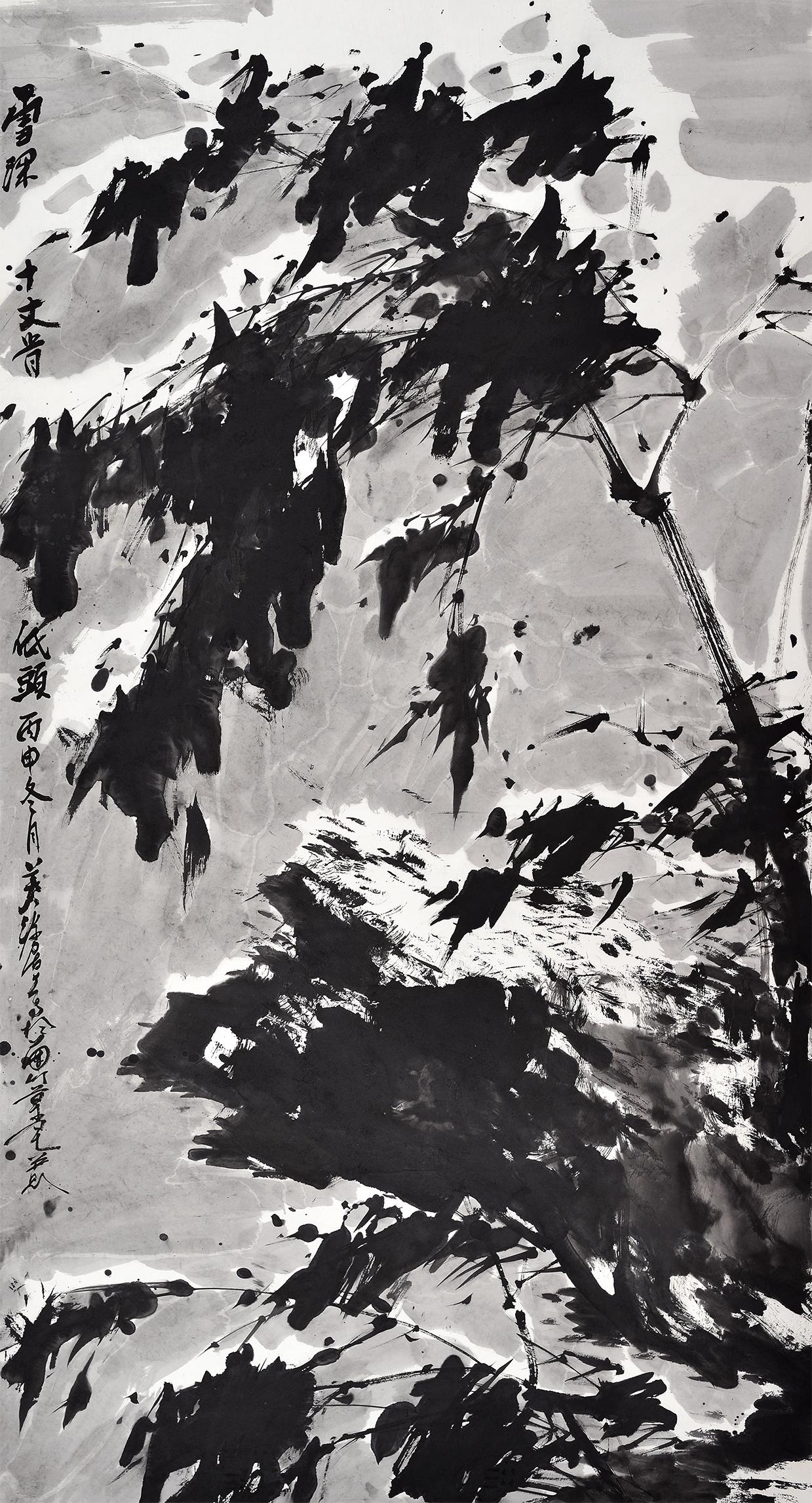

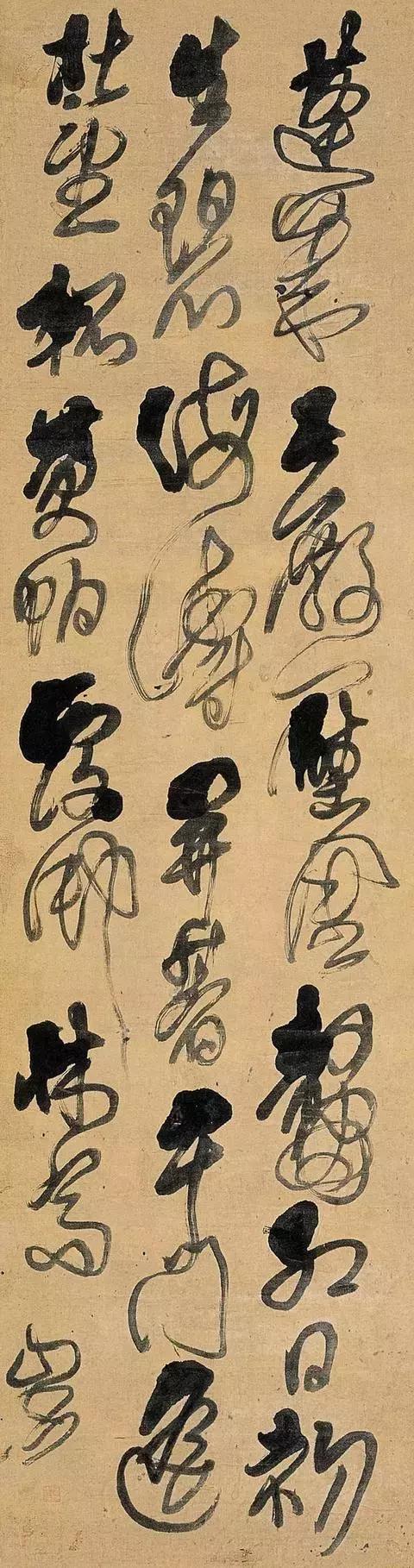

明代徐渭:在继承文同的基础上,徐渭进一步发展了墨竹画法,他的作品用笔放纵自如,墨色淋漓尽致,形成了独特的“泼墨竹”风格,徐渭的墨竹不仅表现了竹子的自然形态,更融入了个人强烈的情感和个性。

近现代画家:如齐白石、李苦禅等大师,他们在继承传统的基础上,融入了更多的个人风格和时代特征,齐白石的墨竹简练而富有生活气息,李苦禅的墨竹则更注重气韵和意境的营造,使观者能在有限的画面中感受到无限的意境。

四、现代意义与价值

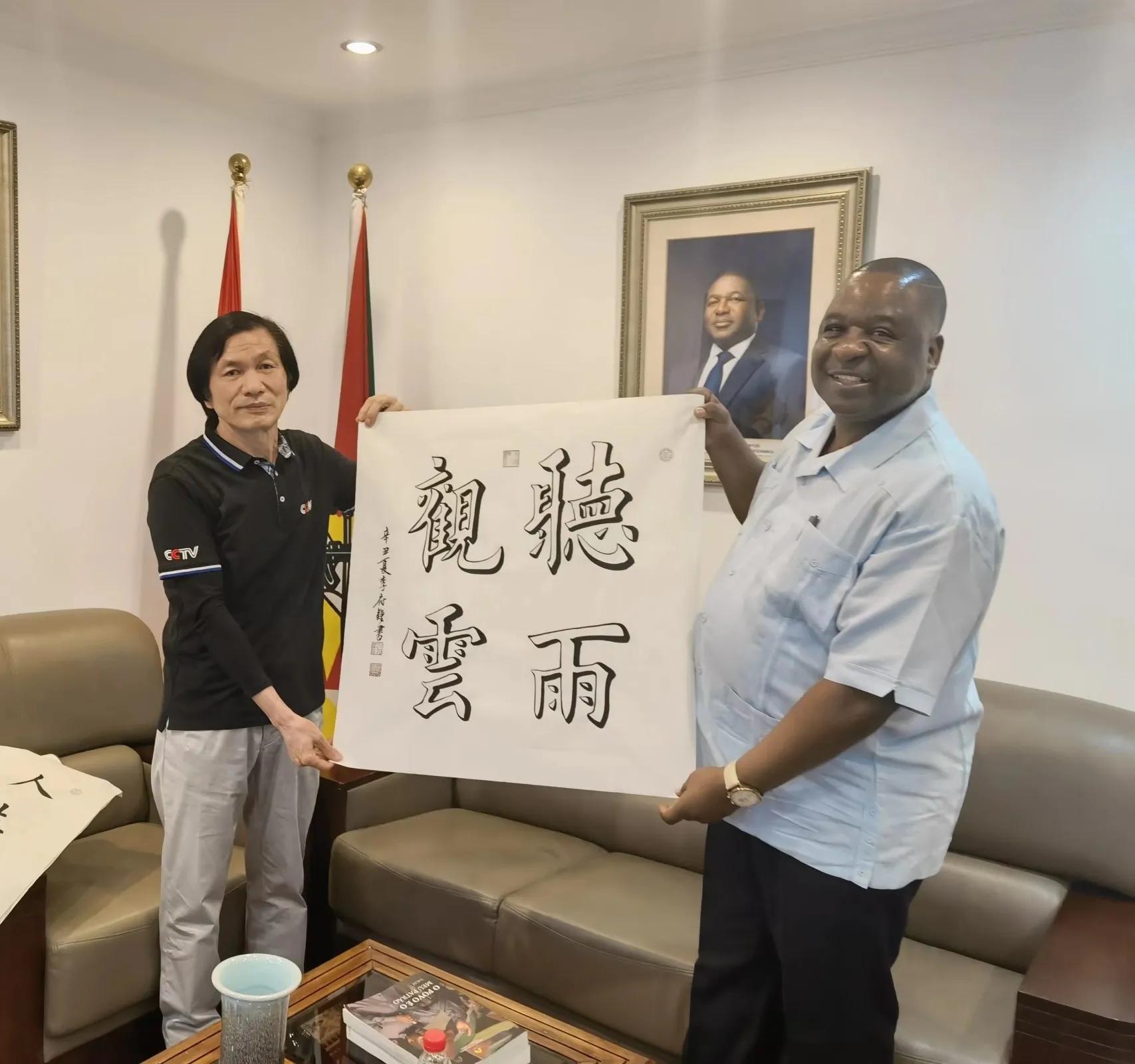

在当代社会,国画竹子小品不仅是一种艺术形式,更是一种文化传承和精神寄托,它提醒人们在快节奏的生活中保持内心的宁静与淡泊,学习竹子的高洁品质和坚韧精神,作为中国传统文化的重要组成部分,国画竹子小品在国际文化交流中也扮演着重要角色,向世界展示了中国文化的独特魅力和深厚底蕴。

随着科技的发展和新媒体的兴起,国画竹子小品的传播方式也在不断拓展,数字技术、虚拟现实等新兴手段为传统国画的传承和发展提供了新的可能,通过这些手段,更多的人能够接触到国画艺术的美妙之处,了解并传承这一宝贵的文化遗产。

国画竹子小品以其独特的艺术魅力和深邃的文化内涵,成为了中国传统文化中一颗璀璨的明珠,它不仅展现了自然之美的同时,更寄托了文人的精神追求和道德情操,在今天这个快速变化的时代里,让我们一同走进国画竹子小品的艺术世界,感受那份超脱与宁静的力量吧!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...