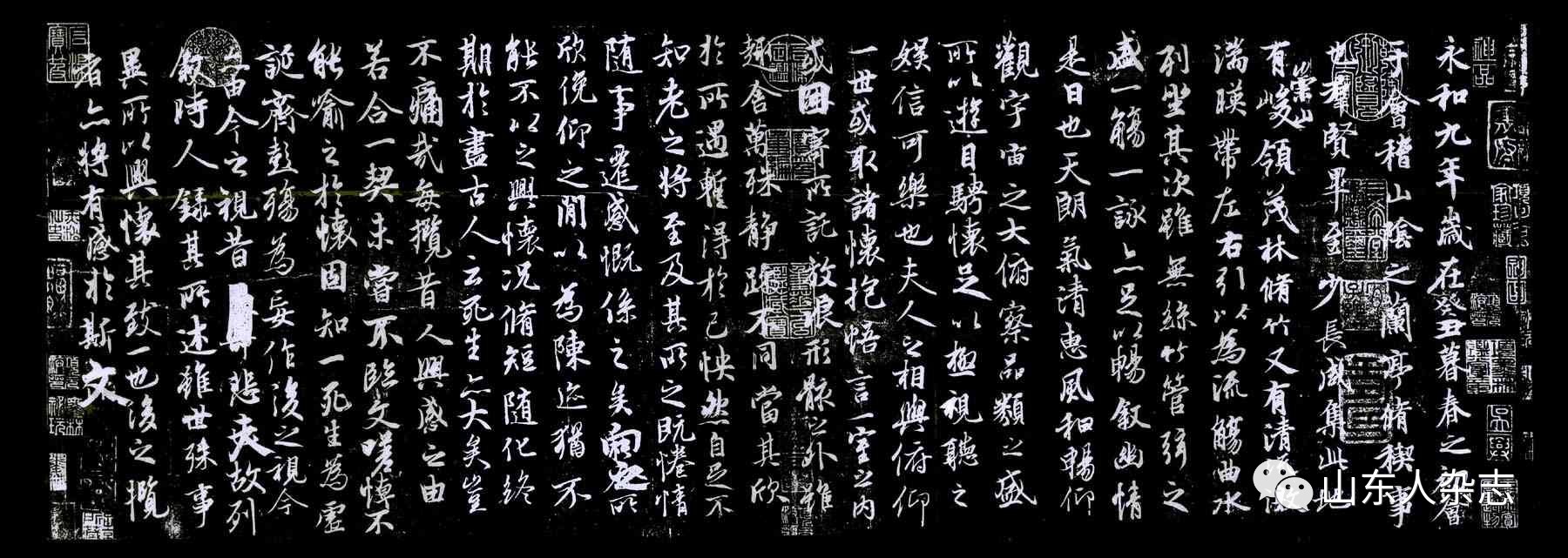

兰亭序是中国古代书法艺术的瑰宝,其墨香至今仍被人们所称颂。该作品由东晋书法家王羲之在公元353年创作,共324个字,记录了当时文人雅士在会稽山阴的兰亭集会情景。王羲之的书法艺术在兰亭序中得到了淋漓尽致的展现,其笔法流畅自然,结构严谨,气势磅礴,被誉为“天下第一行书”。兰亭序不仅是中国书法史上的里程碑,也是中华文化宝库中的一颗璀璨明珠。它的墨香与王羲之的书法艺术相得益彰,成为了后人学习和研究的典范。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,有一部作品如同一颗璀璨的明珠,不仅因其文辞优美、情感深邃而流传千古,更因其书法艺术的卓越成就而被誉为“天下第一行书”——这便是王羲之的《兰亭序》,本文将深入探讨《兰亭序》的创作背景、艺术特色以及王羲之的书法风格,以期为读者展现这位伟大书法家不朽的艺术魅力。

一、兰亭序的创作背景

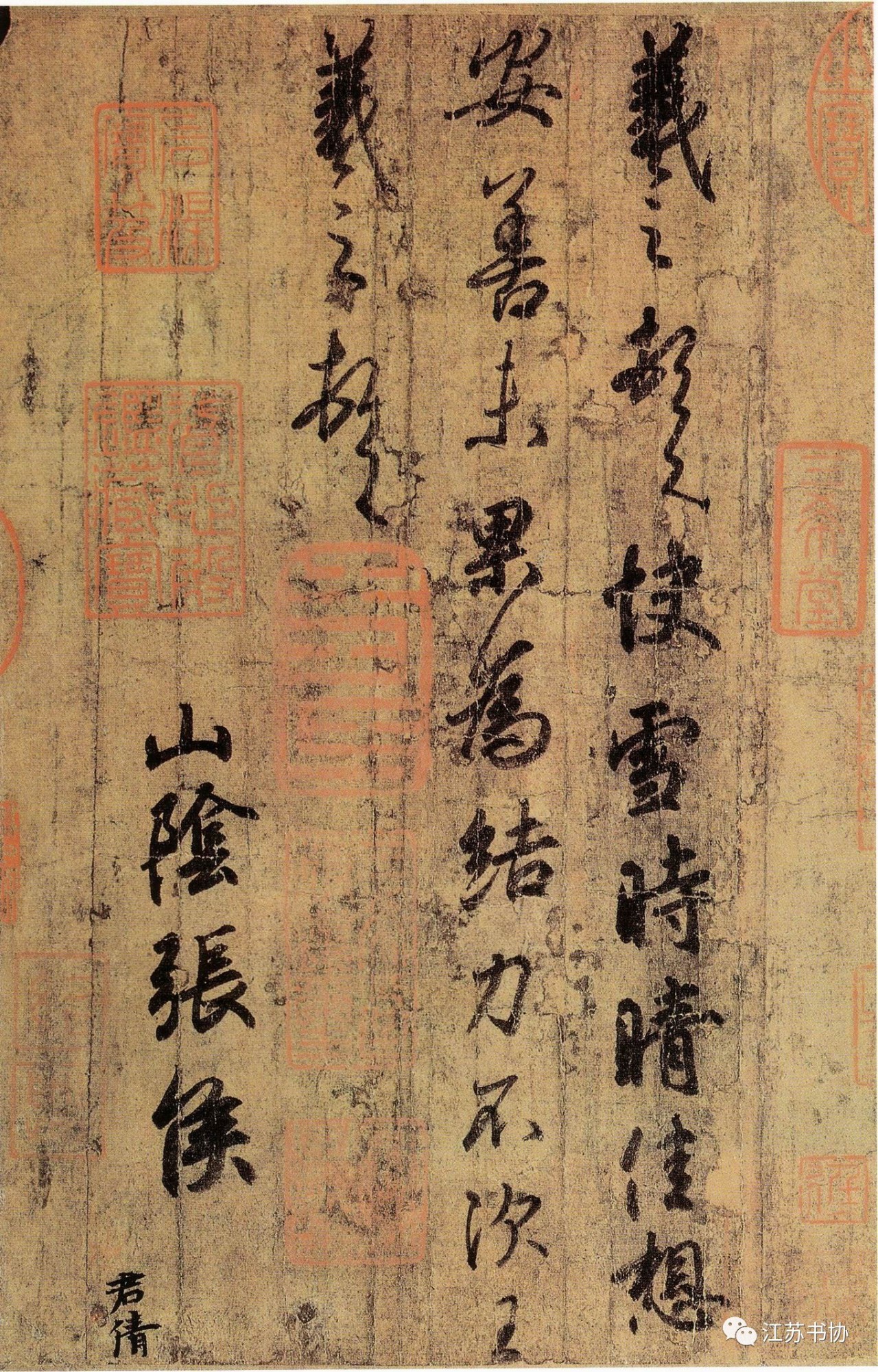

《兰亭序》全名《兰亭集序》,是东晋时期书法家王羲之为其友人集会所作的一篇序文,公元353年,王羲之与谢安、孙绰等四十一位文人雅士相聚于会稽山阴的兰亭,曲水流觞,吟诗作对,当时,众人围坐于蜿蜒的溪水边,将盛有酒水的羽觞置于上游,任其随水漂流,觞至谁前,谁即赋诗一首,负者则罚酒三杯,这一日,王羲之不仅参与了诗歌创作,还即兴挥毫,书写了这篇序文,以纪念这次文人雅集的盛事。

二、兰亭序的文辞与情感

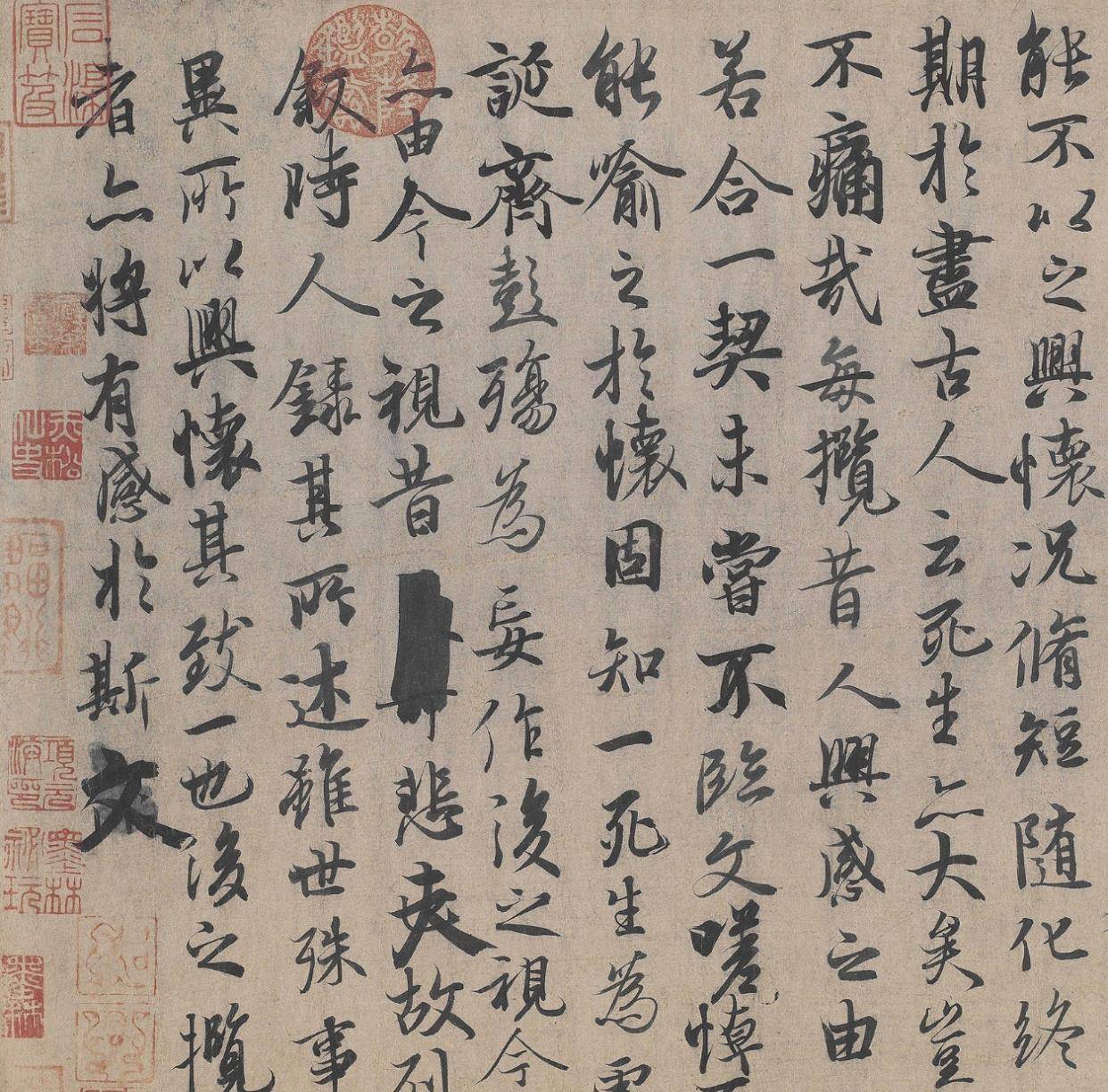

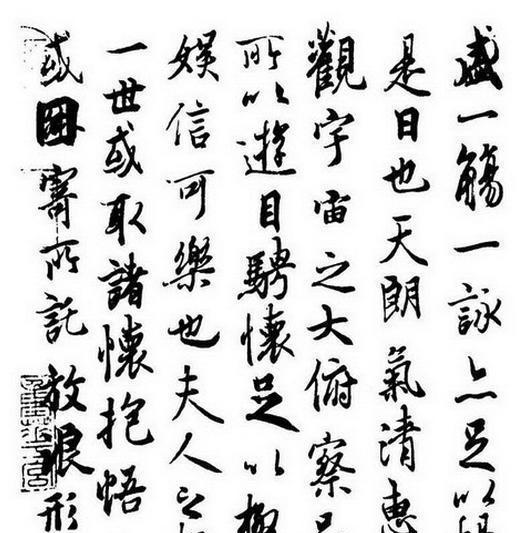

《兰亭序》开篇便以“永和九年,岁在癸丑,暮春之初……”这样细腻的时间与场景描绘,将读者带入了一个春意盎然、生机勃勃的意境之中,文中不仅记录了当时集会的盛况,更表达了作者对生命短暂、时光易逝的深刻感慨:“况修短随化,终期于尽,古人云:‘死生亦大矣’,岂不痛哉!”这种对生死哲学的思考,使得《兰亭序》不仅仅是一篇简单的集会记录,更是一篇富含人生哲理的文学佳作。

三、王羲之的书法艺术

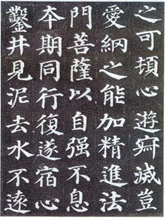

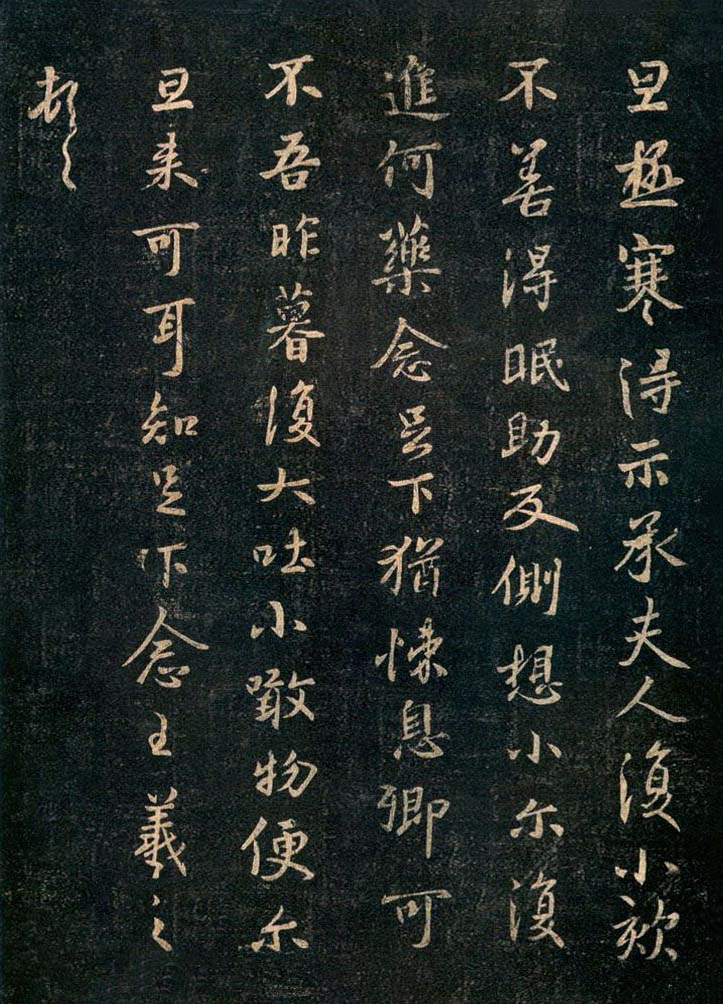

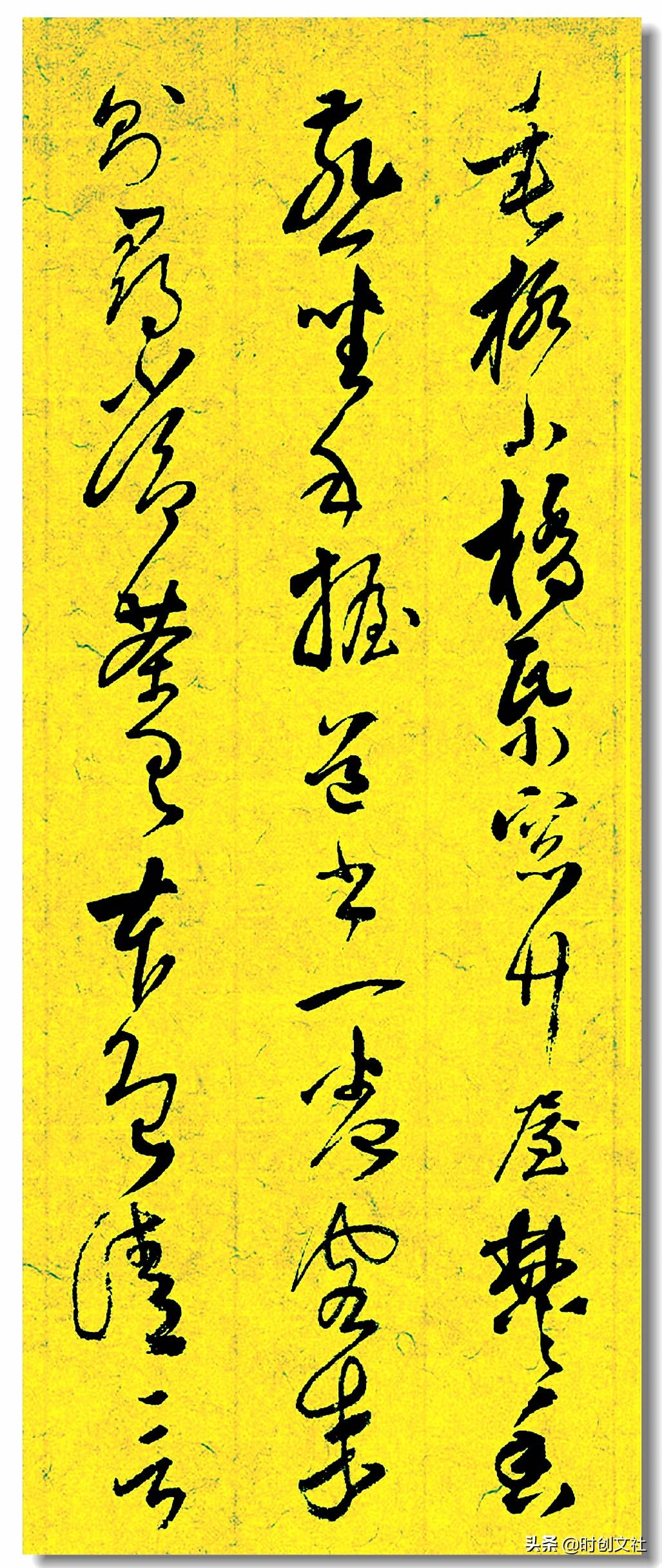

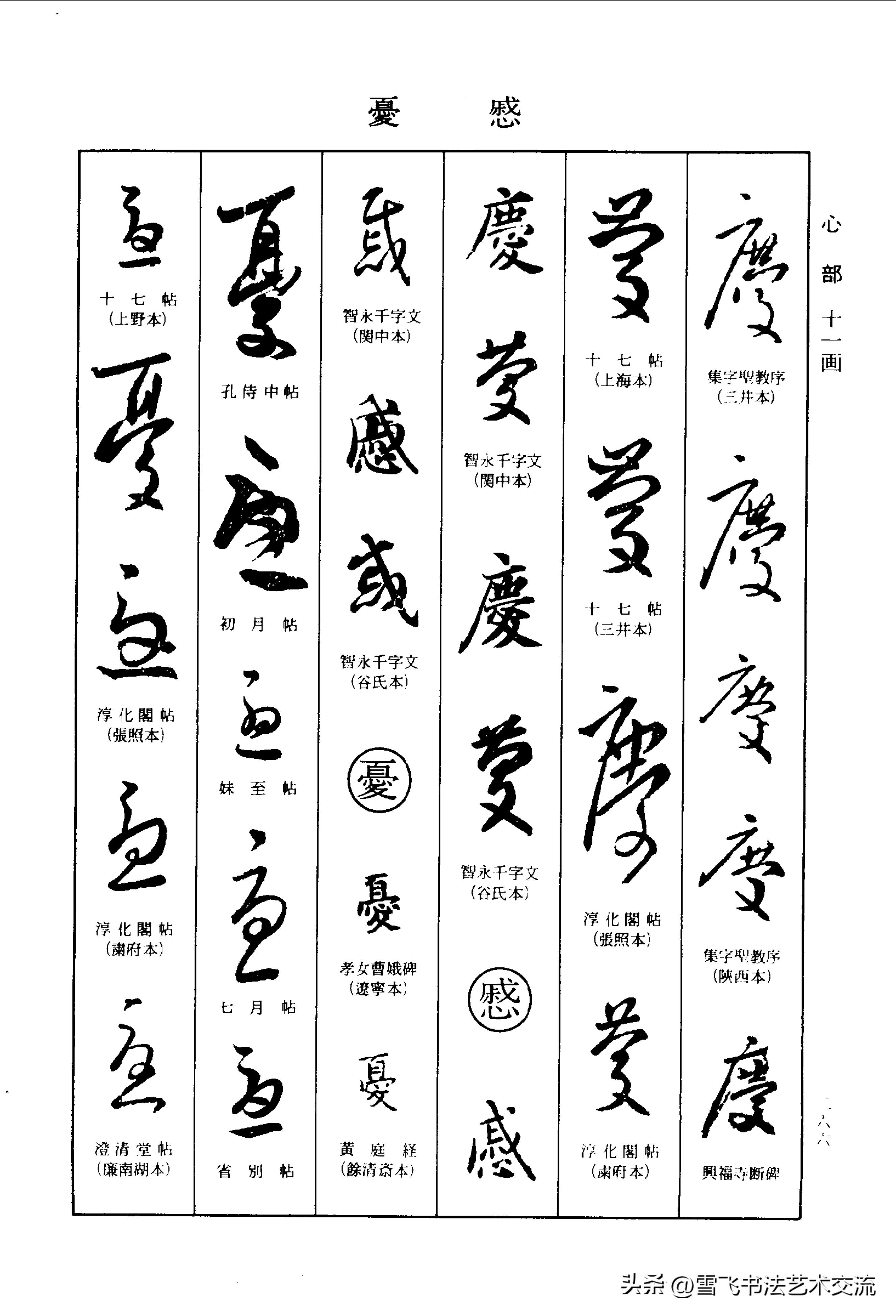

《兰亭序》之所以能成为“天下第一行书”,其书法艺术之精湛是不可或缺的原因,王羲之的书法,被誉为“飘若浮云,矫若惊龙”,他的笔法既继承了汉魏质朴简约的风貌,又融入了个人独特的创新与情感表达,在《兰亭序》中,王羲之运用了“草蛇灰线”的笔法,即笔画之间虽断而意连,形断意连,使得整篇作品既流畅自然又富有变化,他的行书既有楷书的工整严谨,又不失草书的灵动洒脱,达到了“中和之美”的极致境界。

四、书法艺术的特色分析

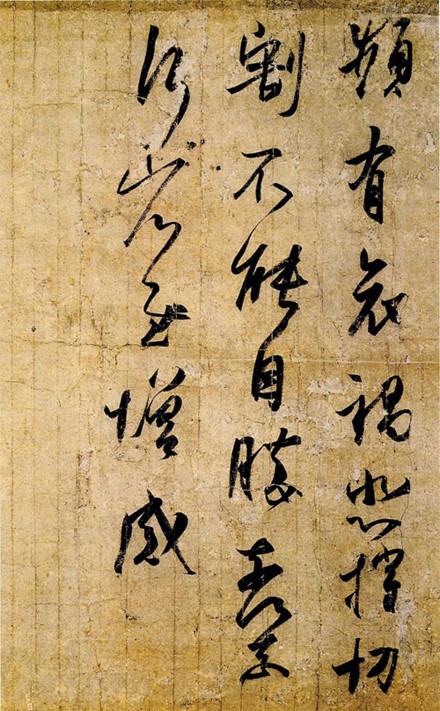

1、结构与布局:《兰亭序》在结构上呈现出一种自然流畅的美感,字与字之间顾盼生姿,行与行之间错落有致,王羲之巧妙地利用字体的大小、疏密、斜正等变化,营造出一种音乐般的节奏感与韵律美,这种布局不仅使文章读来朗朗上口,更在视觉上给人以极大的享受。

2、笔法与墨色:王羲之的笔法精妙绝伦,他善于运用中锋行笔,使笔画圆润饱满,同时又能巧妙地运用侧锋和提按变化,使笔画既有力度又不失灵动,在墨色的运用上,他善于控制墨水的浓淡干湿,使得每一笔都富有层次感与立体感。《兰亭序》中的墨色变化多端,既有浓墨重彩的厚重感,也有淡墨轻描的飘逸感,展现了极高的艺术造诣。

3、情感与意境:王羲之在书写《兰亭序》时,将自己的情感与对生命的感悟融入其中,他的笔触时而温婉细腻,如春风拂面;时而苍劲有力,似老树盘根,这种情感的流露使得《兰亭序》不仅仅是一件书法作品,更是一首情感的交响乐章,读者在欣赏时,不仅能感受到书法的形式美,更能体会到作者深邃的思想与丰富的情感世界。

五、后世影响与传承价值

《兰亭序》不仅在中国书法史上占有举足轻重的地位,其影响也跨越了国界,对日本、韩国等东亚国家的书法艺术发展产生了深远的影响,后世无数书法家将其视为学习的范本,试图从《兰亭序》中汲取营养,提升自己的书法水平。《兰亭序》也是研究王羲之生平、思想以及东晋时期文化背景的重要资料。

《兰亭序》的真迹在历史上几经流转后已失传,现存于世的为后人所临摹的版本,尽管如此,《兰亭序》的精神与艺术价值却得以永恒流传,成为后人学习、研究、欣赏的不朽之作,它不仅是中国书法的瑰宝,更是世界文化宝库中的一颗璀璨明珠。

王羲之与他的《兰亭序》,不仅是书法艺术的巅峰之作,更是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,它以独特的艺术魅力、深邃的思想内涵以及跨越时空的影响力,见证了中华文化的博大精深与源远流长。《兰亭序》不仅让我们领略到了王羲之超凡入圣的书法技艺,更让我们感受到了他对生命、对自然的深刻感悟与热爱,在今天这个快节奏的时代里,《兰亭序》依然以其独特的魅力提醒着我们:在忙碌的生活中不忘静下心来品味美、思考人生。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...