《呐喊》是挪威画家爱德华·蒙克的作品,而梵高则是一位荷兰后印象派画家。尽管两者不是同一人,但《呐喊》的视觉震撼力与梵高的艺术风格有着异曲同工之妙。通过探索《呐喊》的高清图与原画,我们可以感受到其强烈的色彩对比和扭曲的形态,仿佛能听到画中人物内心的呼喊和挣扎。这种艺术表现手法不仅展现了画家对人类情感和内心世界的深刻洞察,也让我们在欣赏中体验到一种超越时空的共鸣。

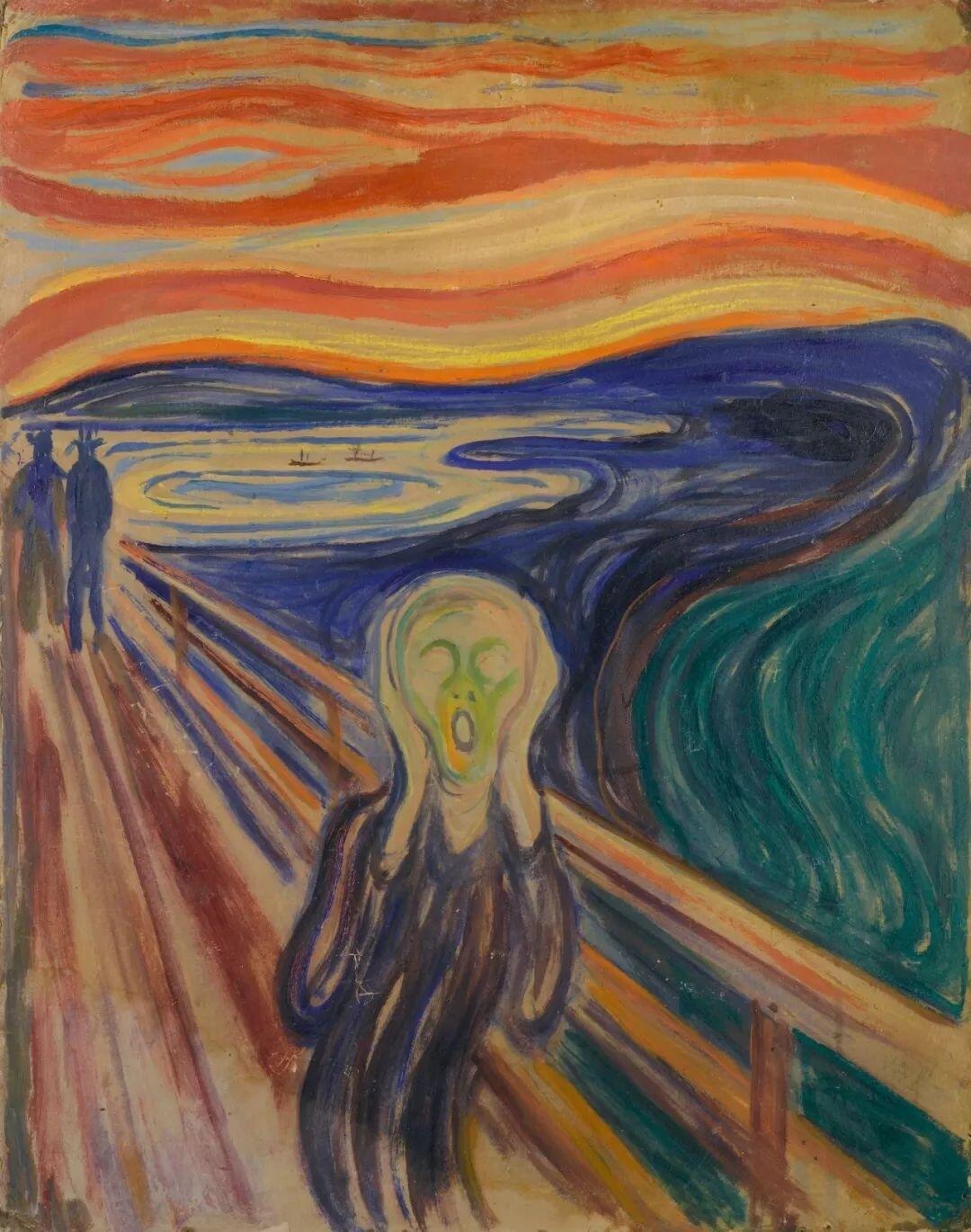

在艺术的长河中,总有一些作品以其独特的力量穿越时空,触动人心,文森特·梵高的《呐喊》(The Scream)无疑是其中之一,这幅画作不仅以其鲜明的色彩和扭曲的形态成为表现主义艺术的标志性作品,更在视觉上给予观者强烈的冲击和深刻的思考,本文将通过解析《呐喊》的高清图与原画,深入探讨其艺术魅力、创作背景以及它对后世的影响。

一、创作背景:孤独与绝望的呐喊

《呐喊》完成于1893年,是梵高在荷兰北部的小镇阿姆斯特丹附近的精神病院中创作的,这幅画作是梵高在经历了一系列个人和情感上的挫折后,对内心深处孤独与绝望的直观表达,画中的景象是一个风雨交加的黄昏,天空呈现出一种不祥的紫红色,仿佛是内心痛苦的外化,画面中的人物(据考证可能是梵高本人)站在一条荒凉的小路上,双手高举,似乎在向世界发出无声的呐喊。

二、色彩与光影:情感的视觉化

《呐喊》的色彩运用是其最为人称道之处,画面以鲜明的红色、绿色和蓝色为主,这些色彩在画面中形成了强烈的对比和冲突,营造出一种不安和紧张的氛围,红色象征着激情与痛苦,绿色则代表着冷酷与孤独,而蓝色则暗示了天空的阴郁和深邃的恐惧,这种色彩的搭配不仅在视觉上形成了强烈的冲击力,更在情感上加深了观者的共鸣。

光影的处理也是这幅画作的亮点之一,梵高巧妙地运用了光线的明暗对比,使得画面中的每一个细节都充满了动感和张力,画中的人物仿佛被一束光线从背后照亮,这种处理方式不仅突出了人物的孤独感,也强化了整个画面的戏剧性。

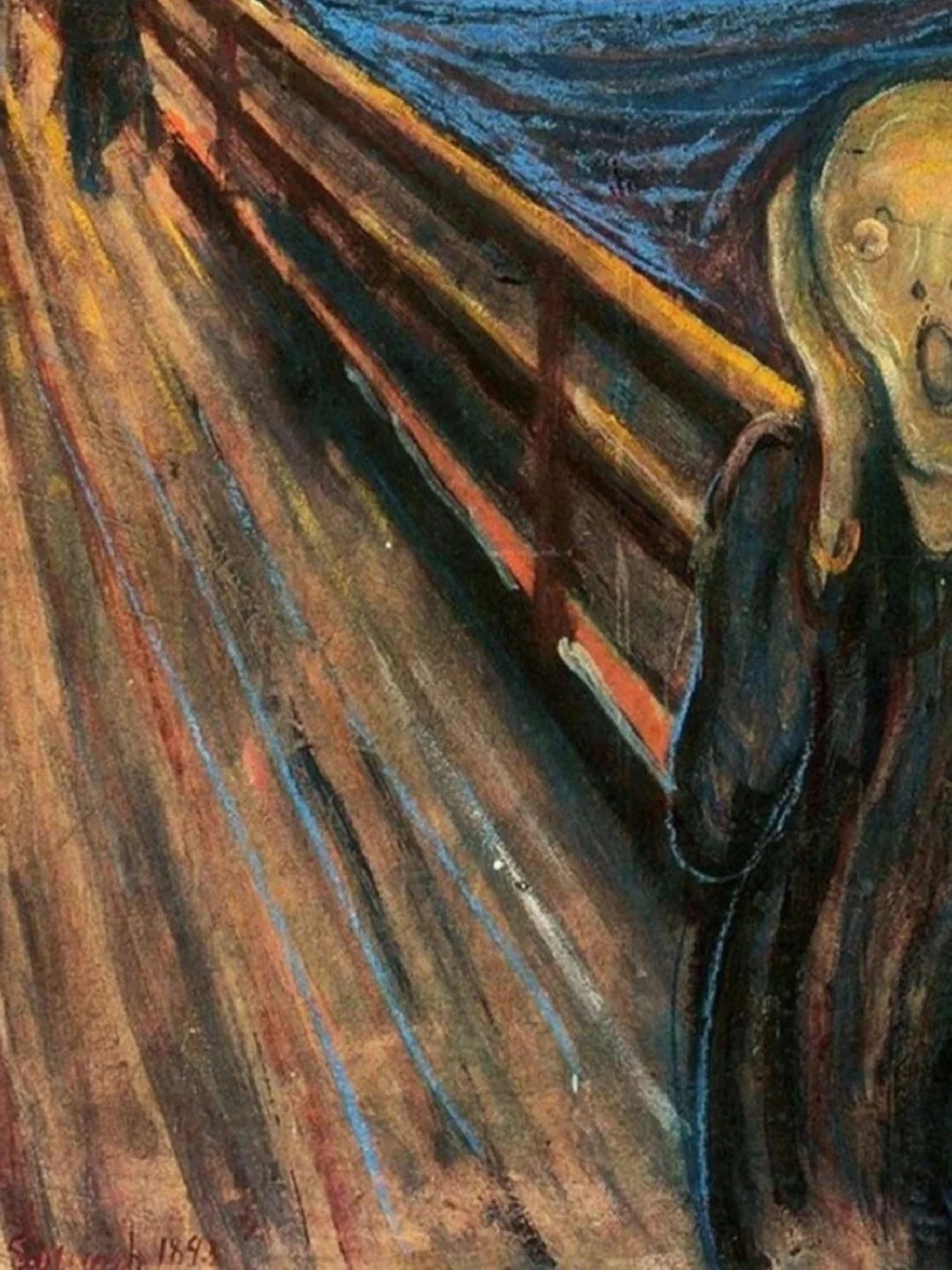

三、原画与高清图的对比:细节的魅力

通过对比《呐喊》的原画与高清图,我们可以更深入地理解梵高的创作过程和细节处理,原画中,每一笔都显得异常厚重而有力,尤其是人物的脸部表情和身体的扭曲,这些细节在高清图中被无限放大,使得观者能够清晰地感受到画家在创作时所投入的情感和努力。

在高清图中,我们可以看到梵高在处理人物脸部时所使用的粗犷而有力的笔触,这种处理方式不仅突出了人物的痛苦表情,也使得整个画面充满了动感和生命力,画中的树木、小路和天空的细节在高清图中也得到了完美的展现,这些细节共同构成了一个完整而富有层次感的世界。

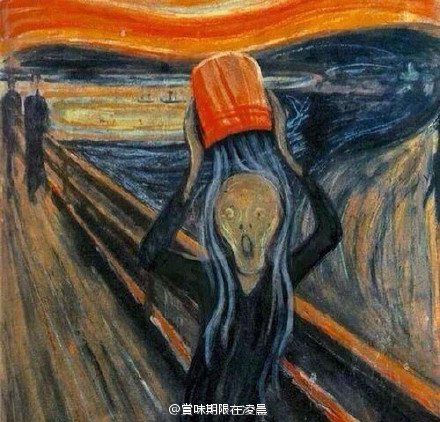

四、艺术影响:从《呐喊》到现代艺术

《呐喊》不仅对当时的艺术界产生了深远的影响,更成为了后世艺术家们不断借鉴和解读的对象,它对表现主义、超现实主义以及现代抽象艺术都产生了重要的影响,许多艺术家在创作中都受到了《呐喊》的启发,试图通过色彩、形状和空间的运用来传达内心的情感和体验。

在超现实主义作品中,我们经常可以看到对《呐喊》中那种扭曲形态和强烈色彩的模仿和变形,这些作品通过夸张和变形的手段,进一步探索了人类内心深处的恐惧、孤独和欲望,而现代抽象艺术家们则更多地从《呐喊》中汲取了色彩和形状的灵感,通过更加自由和抽象的方式表达自己的情感和观念。

五、文化意义:跨越时空的共鸣

《呐喊》之所以能够跨越时空成为经典之作,不仅仅是因为其卓越的艺术价值,更因为它所传达的普遍情感和人类共有的体验,无论是在19世纪末的欧洲还是在21世纪的今天,《呐喊》都能够触动每一个观者的心灵深处,它让我们思考人类在面对孤独、恐惧和绝望时的真实感受以及如何通过艺术来表达这些复杂的情感。

《呐喊》还具有深刻的文化意义,它反映了当时社会对精神疾病的看法以及艺术家们对自我和社会关系的探索,通过这幅画作我们可以看到梵高对内心世界的深刻剖析以及对人类共性的关注和思考,这种跨文化的共鸣使得《呐喊》成为了一部不朽的艺术作品并继续影响着后世的艺术创作和文化发展。

《呐喊》作为一幅具有划时代意义的作品不仅在技术上展现了梵高卓越的绘画技巧也在情感上触动了无数观者的心灵,通过对其高清图与原画的深入分析我们可以更加全面地理解这幅作品的魅力和价值,它不仅是一幅表现主义艺术的代表作更是一部关于人类情感和文化思考的永恒经典。

在未来的日子里《呐喊》将继续以其独特的艺术魅力和深刻的文化意义影响着世界上的每一个角落,它让我们相信:无论时代如何变迁艺术的力量始终能够跨越时空触动人心并激发我们对生活、对自我以及对这个世界的不断探索和思考。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...