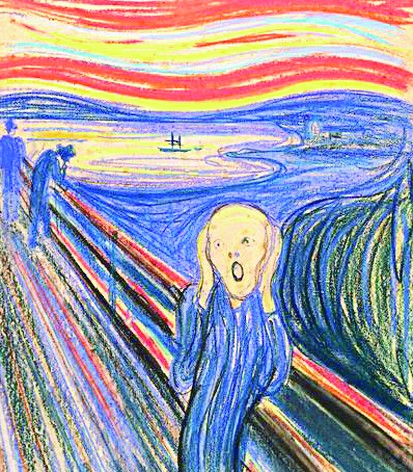

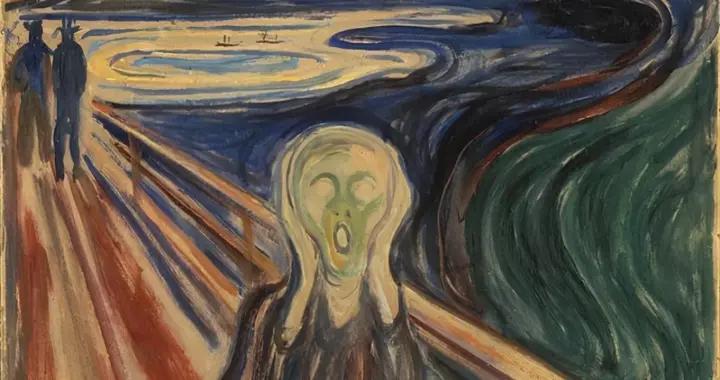

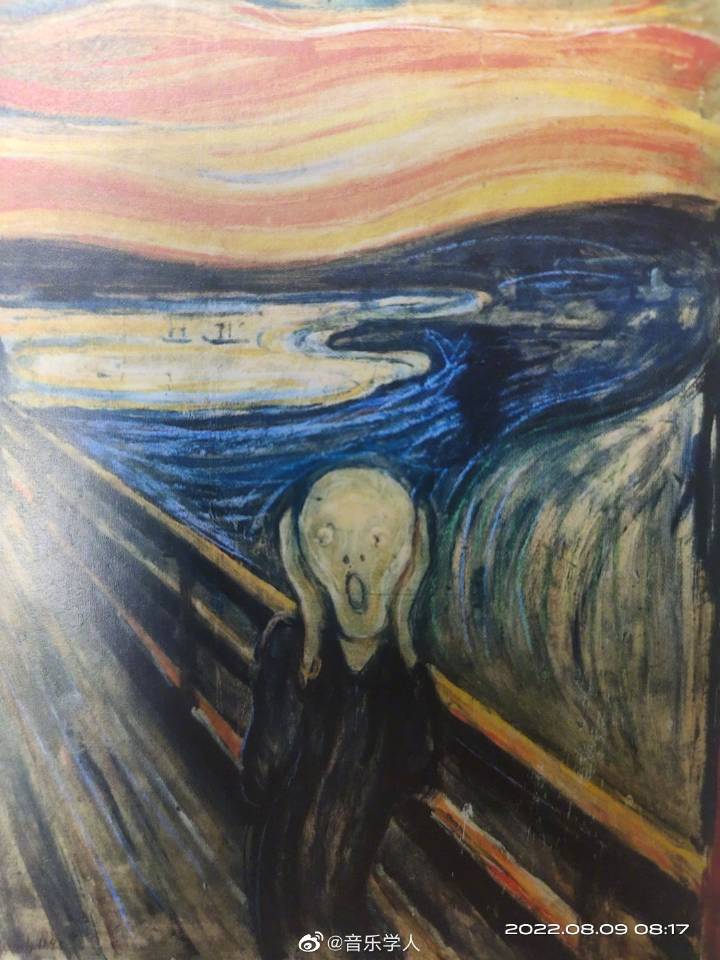

爱德华·蒙克的《呐喊》是一幅具有强烈情感表达和象征意义的画作。画面中,一个变形的、尖叫的人物形象被置于一个血红色和赭石色交织的背景中,仿佛在向世界呼喊。这幅画作通过扭曲的形态和强烈的色彩对比,传达了人类在自然力量面前的渺小和孤独感,以及内心深处的恐惧和不安。蒙克通过《呐喊》表达了他对人类存在本质的深刻思考,以及对生命、死亡和宇宙之间关系的探索。这幅画作不仅是艺术上的杰作,也是对人类情感和精神状态的深刻反映,具有强烈的震撼力和感染力。

在艺术的长河中,总有一些作品以其独特的力量穿越时空,触动观者的心灵,埃德蒙·蒙克的《呐喊》(The Scream)无疑是其中之一,这幅画作不仅以其鲜明的色彩和扭曲的形态震撼了20世纪初的画坛,更在随后的岁月里成为了一种文化符号,象征着人类内心深处的孤独、恐惧与呐喊,本文将深入探讨《呐月》的创作背景、艺术特色、以及它对后世的影响,试图揭开蒙克笔下那股不可名状的“呐喊”之谜。

一、创作背景:时代与个人的双重影响

《呐喊》创作于1910年,是蒙克在经历了个人生活的巨大变故后,对现代社会精神危机的深刻反思,那时的欧洲正处于工业革命的尾声,社会结构剧烈变动,科技进步与道德沦丧并行不悖,人们面临着前所未有的精神压力和孤独感,蒙克本人也正经历着妹妹因肺结核去世的巨大悲痛,这一连串的打击让他对生死、孤独与恐惧有了更为深刻的体悟。

《呐喊》的灵感来源于蒙克在一次散步时的真实体验——他站在挪威奥斯陆的一条街道上,突然感到一股无法言喻的恐惧和孤独涌上心头,仿佛整个世界都在尖叫,这种强烈的情感体验促使他拿起画笔,将那一刻的内心世界定格在画布上。

二、艺术特色:色彩与形式的双重冲击

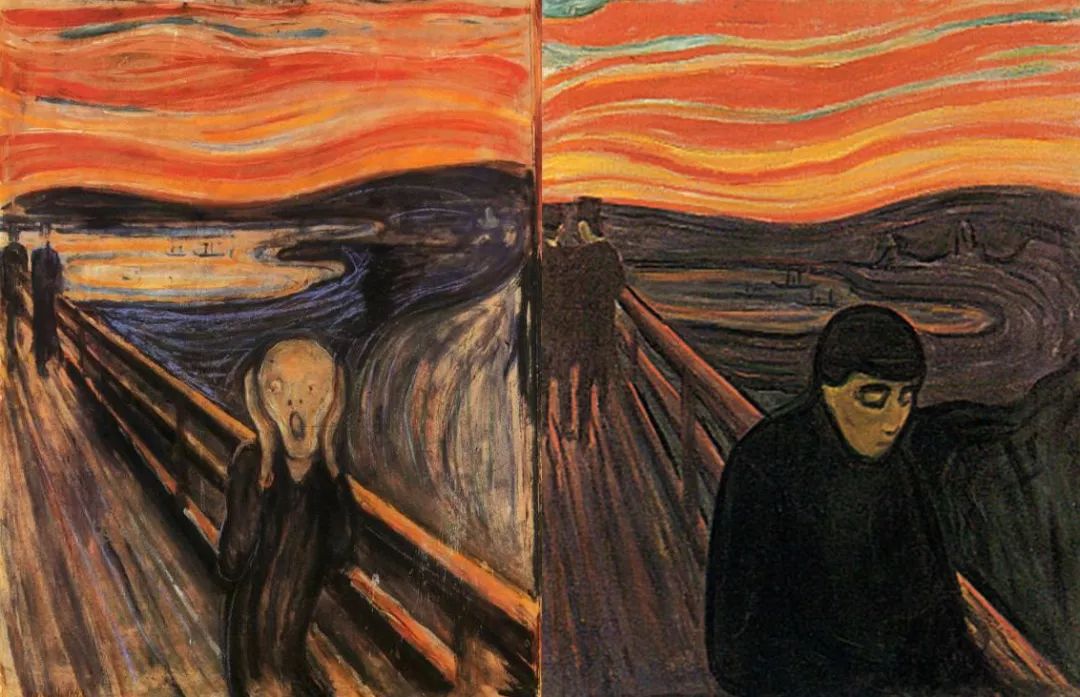

《呐喊》的独特之处在于其鲜明的色彩对比和扭曲的形式,画面中,天空与水面的颜色被处理为血红色和赭石色,这两种颜色在视觉上形成了强烈的冲击,仿佛是夕阳西下时天际的最后一抹残阳,既美丽又带着死亡的预兆,画中的桥、道路和树木虽然清晰可见,但人物的形态却极度扭曲,仿佛被一股无形的力量拉扯着,尤其是那位面对观众、双手捂耳、张大嘴巴、仿佛正在尖叫的男子,其表情和动作都传达出一种极致的恐惧和孤独。

蒙克通过这种夸张和变形的处理方式,打破了传统绘画中对于自然和人物的“真实”描绘,转而强调内心世界的真实感受,这种对形式的创新和对色彩的大胆运用,不仅让《呐喊》在视觉上具有极强的冲击力,更在情感上直击人心,使观者不由自主地产生共鸣。

三、象征意义:人类共有的情感体验

《呐喊》之所以能够跨越国界和时代,成为一种普遍的文化符号,是因为它所表达的情感是人类共有的,画中的“呐喊”不仅仅是某个人的声音,而是全人类在面对生存、孤独、死亡等基本问题时共同的心声,这种普遍性使得《呐喊》成为了一种“集体无意识”的象征,让每个时代的观者都能从中找到自己的影子。

蒙克通过这幅画作,揭示了现代社会中个体与集体之间的疏离感,以及在快速变化的社会中人们内心的不安与迷茫,他的作品不仅仅是对个人经历的记录,更是对人类精神状态的深刻剖析。

四、对后世的影响:从艺术到文化的广泛传播

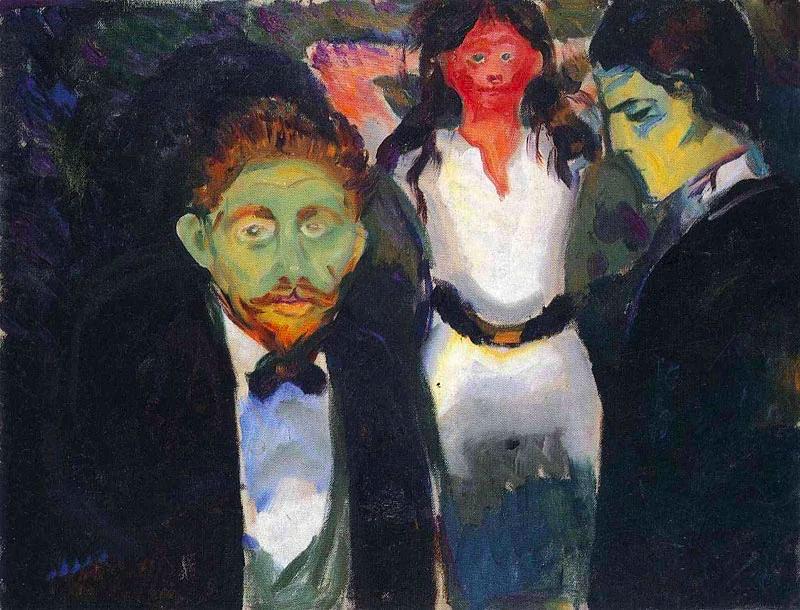

《呐喊》自问世以来,不仅在艺术界引起了巨大的反响,也深刻地影响了后来的艺术创作和文化发展,它启发了许多艺术家对形式和色彩的探索,如美国抽象表现主义画家杰克逊·波洛克就曾受到蒙克作品的影响。《呐喊》也成为了流行文化和日常用语的一部分,“你今天‘呐喊’了吗?”这样的表达方式在社交媒体和网络语言中屡见不鲜,可见其文化影响力的深远。

《呐喊》还激发了人们对心理健康和社会问题的关注,随着现代社会生活节奏的加快和压力的增大,越来越多的人开始意识到心理健康的重要性,《呐喊》作为对内心世界深刻描绘的代表作品之一,成为了探讨这一议题的重要参考。

埃德蒙·蒙克的《呐喊》不仅仅是一幅画作,它是一种情感的传递,一种精神的呼号,它让我们看到,在人类共同面对的困境面前,艺术能够以最直接的方式触动我们的心灵,让我们在别人的故事中找到自己的影子,正如那幅画中的男子一样,我们每个人都在用自己的方式“呐喊”,试图在喧嚣的世界中找到属于自己的声音。《呐喊》以其独特的艺术魅力和深远的文化意义,继续在历史的长河中回响,提醒着我们永远不要忘记倾听内心的声音。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...