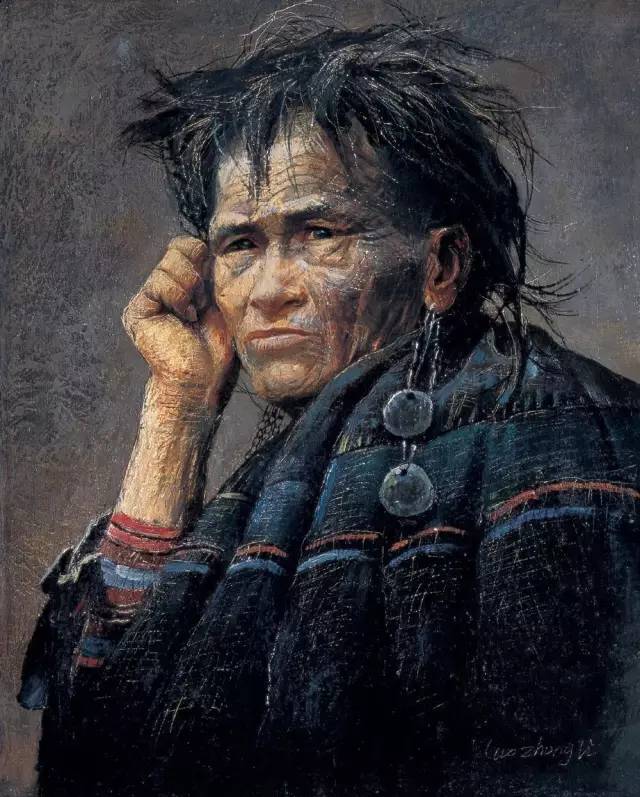

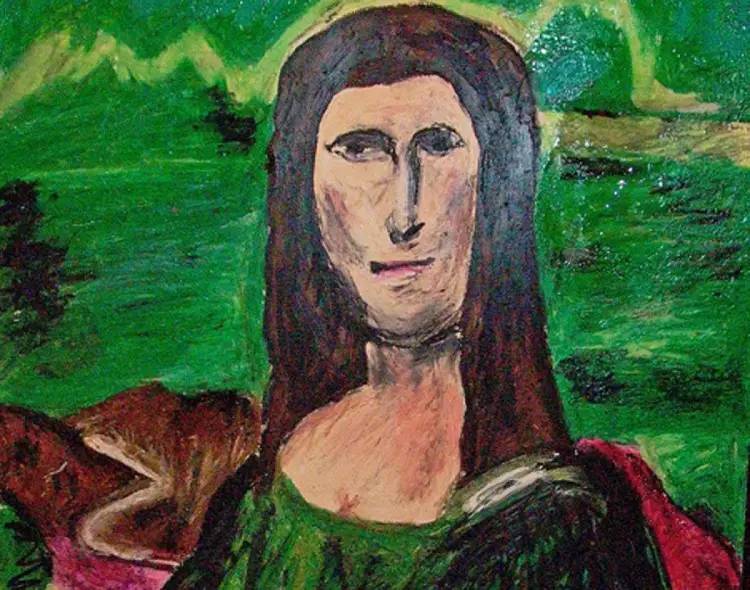

《艺术之光》一书以罗中立的油画作品《父亲》为切入点,深入探讨了艺术与情感之间的深刻联系。这幅作品以其朴实无华的农民形象,展现了作者对父爱的深情凝视和深刻理解。通过细腻的笔触和真实的情感表达,罗中立成功地捕捉了父亲形象中的坚韧与温情,使观者能够感受到那份深沉的父爱。,,《父亲》不仅是一件艺术品,更是一种情感的传递。它让人们思考父爱的伟大与无私,以及在快节奏的现代生活中,我们如何去珍惜和表达对亲人的爱。罗中立通过这幅作品,向观众展示了艺术的力量——它能够跨越时空,触动人心,成为连接过去与未来的桥梁。,,《艺术之光》不仅是对罗中立艺术成就的赞美,更是对父爱和亲情的深刻反思。它提醒我们,在快节奏的生活中,不要忘记那些默默付出、给予我们无尽关爱的亲人。

在中国的艺术长河中,总有一些作品能够穿越时空的界限,触动人们内心最柔软的部分,成为永恒的经典。《父亲》便是这样一幅作品,它不仅是一幅画,更是一种情感的寄托,一种对父爱深沉而细腻的颂歌,这幅由著名画家罗中立创作的油画作品,自1980年问世以来,便以其独特的艺术魅力和深刻的社会意义,在中国乃至世界艺术舞台上占据了举足轻重的地位。

时代背景下的艺术觉醒

《父亲》的诞生,是特定时代背景下的产物,20世纪80年代初,中国社会正处于改革开放的初期,经济开始复苏,思想文化领域也迎来了前所未有的解放与活跃,这一时期,艺术界开始从过去的政治化、集体化模式中解脱出来,逐渐回归到对人性、个体和真实生活的关注上,罗中立,作为中国现实主义油画的代表人物之一,敏锐地捕捉到了这一时代脉搏,他希望通过自己的画笔,描绘出普通劳动者的形象,展现他们在大时代背景下的生活状态和内心世界。

画作解析:细节中的深情

《父亲》这幅画作,以一位朴实无华的农民形象为创作主体,画面中的“父亲”面容沧桑,眼神中透露出岁月的痕迹和生活的重压,他手持一根烟斗,目光深邃而略带忧郁,仿佛在沉思着什么,画中人物的形象并不完美,甚至有些粗糙,但这正是罗中立刻意为之的——他想要通过这种略显“不完美”的刻画,来展现一个真实、有血有肉、有情感的真实人物。

画面的背景是简陋的农家庭院,几件农具散落一旁,墙上挂着一张泛黄的毛主席像章,这些细节不仅交代了人物的生活环境,也隐含了那个时代的特定符号,整个画面色调温暖而略带沉郁,光影处理得恰到好处,使得“父亲”的形象更加立体、生动。

父爱的象征与共鸣

《父亲》之所以能够引起如此广泛的共鸣和深刻的情感共鸣,很大程度上在于它成功地塑造了一个具有普遍性和象征意义的“父亲”形象,这个形象超越了地域、种族和文化的界限,成为了全人类共有的父爱象征,画中的“父亲”虽然面容苍老、衣着朴素,但他的眼神中流露出的不仅仅是劳动者的坚韧和生活的艰辛,更是一种深沉的父爱——那是对家庭的无私奉献、对子女的殷切期望和对生活的无限热爱。

这幅画作让无数人联想到自己记忆中的父亲形象:或许是在田间劳作的背影、或许是在家中默默操持的身影、或许是在饭桌上夹菜给自己时的那份温柔……这些看似平凡的瞬间,在《父亲》的映照下,都化作了心中最温暖的记忆和最深的感动。

艺术与社会的影响力

《父亲》的成功,不仅仅在于其艺术上的成就,更在于它所引发的社会反响和深远的影响力,它促使人们开始重新审视和思考中国农民的形象和价值,打破了以往艺术创作中对农民形象的刻板印象和偏见。《父亲》也成为了中国当代艺术走向世界的重要标志之一,它让世界看到了中国普通劳动者的真实面貌和内心世界,增进了不同文化之间的理解和交流。

《父亲》还激发了社会对父爱、家庭和亲情的关注与讨论,在快节奏的现代生活中,人们往往容易忽视那些看似微小却至关重要的情感纽带。《父亲》的出现,如同一股清流,提醒我们不要忘记那些在背后默默支持我们的人——我们的父母,它促使我们停下脚步,去感受、去珍惜那些被日常琐碎所掩盖的深情厚意。

艺术传承与个人感悟

随着时间的推移,《父亲》不仅成为了一幅经典的艺术作品,更成为了一种文化的符号和精神的寄托,它激励着后来的艺术家们继续探索和表达真实、深刻的人性主题;同时也启发着每一个普通人去思考自己的生活、家庭和责任。《父亲》让我们明白,无论时代如何变迁,那些关于爱、关于牺牲、关于坚持的故事永远都是最动人的篇章。

对于我个人而言,《父亲》不仅仅是一幅画作那么简单,它更像是一面镜子,让我在忙碌的生活中偶尔停下脚步时能够看到自己的影子——那个在成长路上不断前行却始终不忘回望来路的自己,它教会我感恩与珍惜——珍惜那些在生命中给予我们力量和支持的人和事。

《父亲》以其独特的艺术魅力和深刻的社会意义成为了中国乃至世界艺术宝库中的一颗璀璨明珠,它不仅记录了一个时代的风貌和人性的光辉也成为了连接过去与未来、沟通不同文化和心灵的一座桥梁,在未来的日子里愿我们都能像《父亲》中的那位老人一样坚韧而温柔地生活着用爱去温暖这个世界。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...