郑板桥,清代著名文人、书画家,其作品以笔墨丹青著称,展现了深厚的文人情怀与艺术创新。他以竹石、兰草等自然元素为题材,通过独特的构图和笔法,将个人情感与自然景物融为一体,形成了独特的艺术风格。郑板桥的画作不仅注重形似,更追求神韵,以简练的笔墨传达出深邃的意境。他的书法则以行草为主,笔势奔放而不失法度,展现出超凡脱俗的文人气质。在艺术创作中,郑板桥勇于尝试新的技法与材料,如使用墨块、纸片等非传统工具进行创作,使作品更具个性和创新性。他的艺术成就不仅体现在对传统文化的继承与发扬上,更在于其独特的艺术语言和思想表达,对后世产生了深远的影响。

在中国古代艺术史上,郑板桥(1693-1765),原名郑燮,字克柔,号板桥,是清代著名的文学家、书画家和诗人,他以独特的艺术风格、深邃的文学造诣和鲜明的个性魅力,在“扬州八怪”中独树一帜,其作品不仅在艺术领域内独领风骚,更在文化传承和文人精神上留下了深刻的印记,本文将通过郑板桥的代表作品,探讨其艺术风格、创作理念及对后世的影响,展现其笔墨丹青中的文人情怀与艺术创新。

一、郑板桥的生平与时代背景

郑板桥生于江苏兴化一个书香门第,自幼受家庭熏陶,对文学、书法、绘画有着浓厚的兴趣,他早年曾多次参加科举考试,虽屡试不第,却并未放弃对学问的追求,康熙末年至乾隆年间,社会动荡不安,文人士大夫多寄情于山水之间,以诗文书画抒发胸中块垒,郑板桥正是在这样的时代背景下,以独特的艺术形式和深刻的情感表达,成为了那个时代文人的代表之一。

二、郑板桥的书法艺术

郑板桥的书法自成一家,不拘泥于传统法度,而是将隶书、楷书、行书融为一体,形成了自己独特的“六分半书”风格,这种书体既保留了传统书法的韵味,又融入了个人情感和时代气息,他的书法作品,如《难得糊涂》、《吃亏是福》等,以其独特的笔法和深刻的哲理内涵,深受后人喜爱,郑板桥的书法不仅在形式上创新,更在精神上达到了“书为心画”的境界,每一笔每一划都透露出他超然物外、淡泊名利的人生态度。

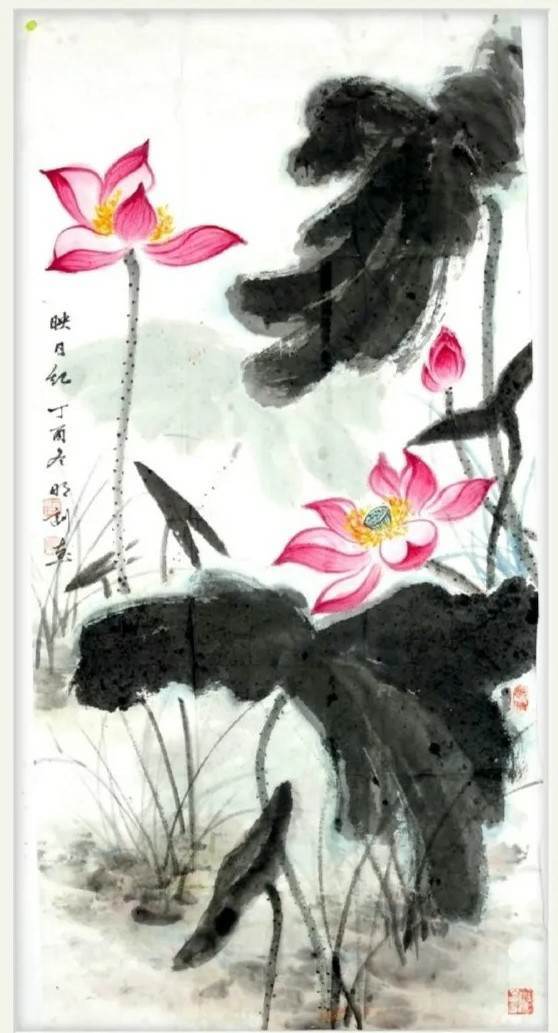

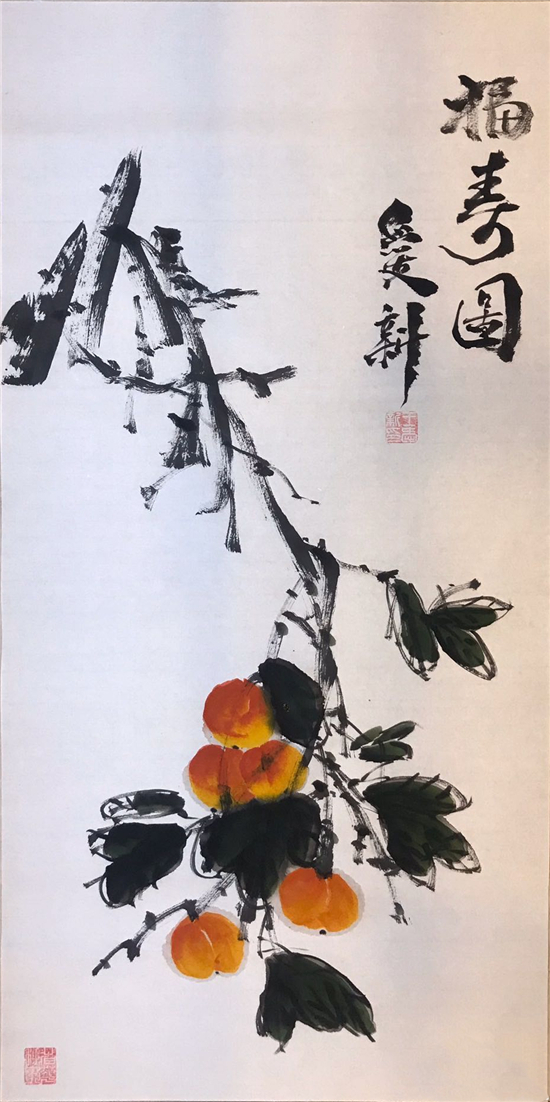

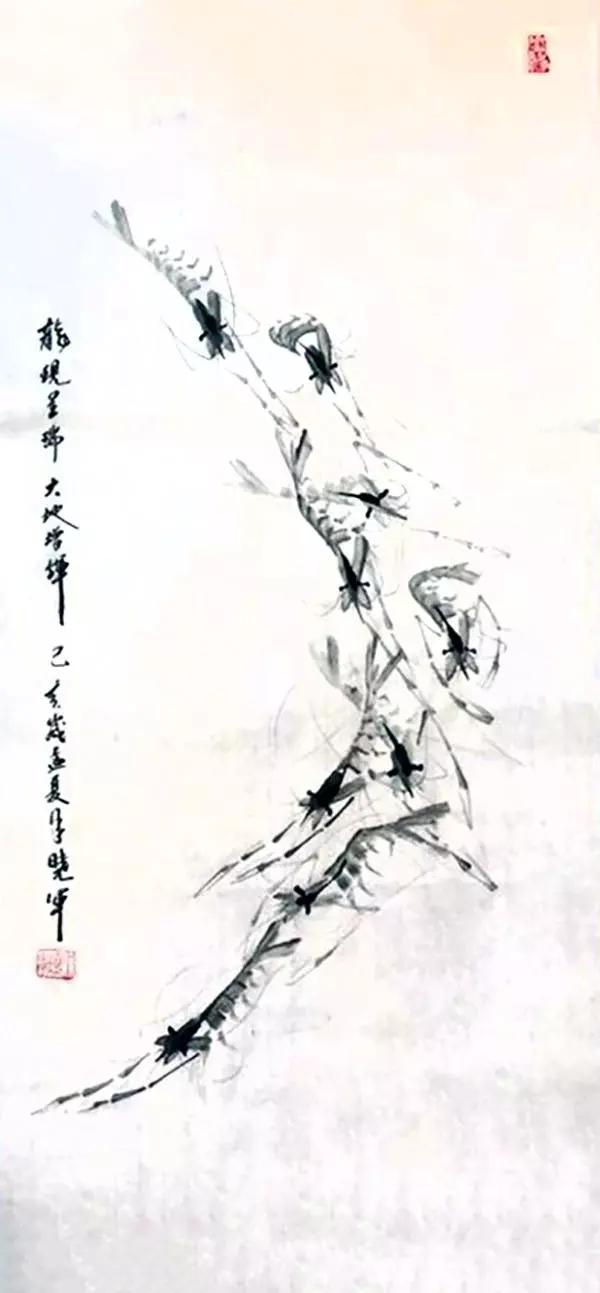

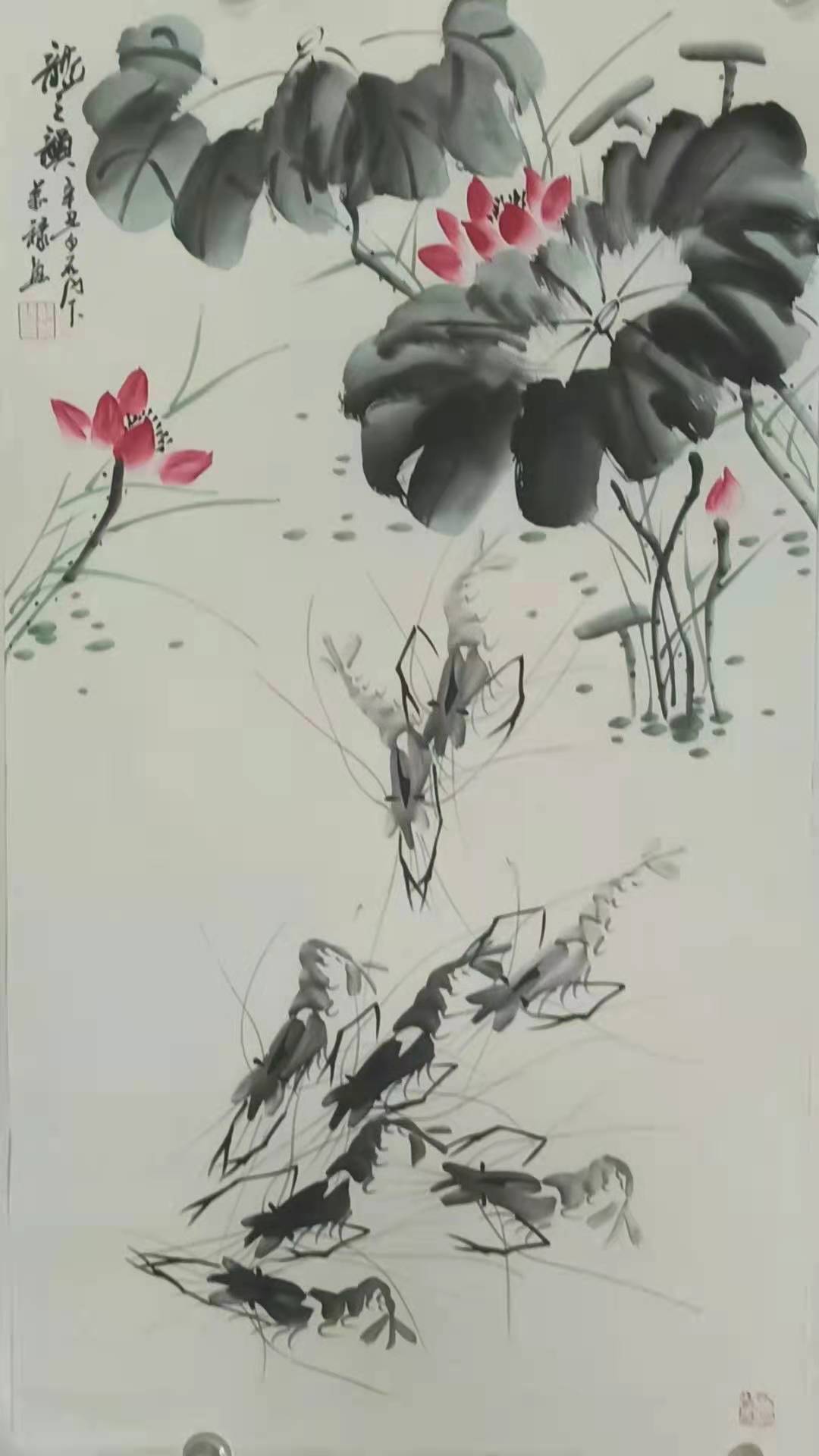

三、郑板桥的绘画艺术

郑板桥的绘画以“竹石”最为著名,他笔下的竹子不仅形态逼真,更蕴含了深厚的文化意蕴和情感寄托,他画竹不拘泥于形似,而是追求神似,通过墨色的浓淡干湿、线条的粗细曲直,表现出竹子的生命力与不屈精神,如《墨竹图》,仅以几竿竹子、几块石头,便勾勒出一片清幽高洁的意境,郑板桥还擅长画兰、石、松等题材,每一幅作品都流露出他对自然之美的深刻感悟和对人生哲理的深刻思考。

四、郑板桥的文学创作

除了书法和绘画,郑板桥的文学创作同样成就斐然,他的诗文多抒发个人情怀,语言质朴自然,情感真挚动人,如《竹石诗》:“咬定青山不放松,立根原在破岩中,千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”这首诗不仅描绘了竹子的坚韧不拔,也寄托了作者自己面对困境时的不屈不挠精神。《潍县竹枝词》等作品则以生动的笔触描绘了当时的社会生活,反映了民间疾苦和民生百态。

五、郑板桥的艺术理念与文人情怀

郑板桥的艺术理念深受儒家思想影响,他强调“文以载道”,认为艺术不仅是技艺的展现,更是道德情操的体现,他提倡“胸有成竹”的创作方法论,即在进行艺术创作前先有明确的思想和情感准备,这样才能创作出既有形式美又具思想深度的作品,他坚持“师法自然”,从自然中汲取灵感和力量,使自己的作品充满了生机与活力。

在文人情怀方面,郑板桥是一位典型的“士人画家”,他以画为媒介,抒发个人情感和社会理想,他的作品中常常流露出对自然美的热爱、对人生哲理的思考以及对社会不公的批判,这种文人情怀使得他的作品超越了单纯的艺术范畴,成为了反映时代精神和文化价值的重要载体。

六、郑板桥对后世的影响

郑板桥的艺术成就和创作理念对后世产生了深远的影响,他的“六分半书”书法风格为后世书法家提供了新的创作思路;他画竹的技法与理念被后人广泛学习和借鉴;他的文学创作则启发了无数文人墨客对个人情感和社会现实的深刻反思,更重要的是,他那种超然物外、淡泊名利的人生态度以及“文以载道”的艺术追求,成为了后世文人追求精神自由和文化独立的重要标杆。

郑板桥的作品以其独特的艺术风格、深邃的思想内涵和鲜明的个性魅力,在中国艺术史上留下了浓墨重彩的一笔,他的书法、绘画和文学作品不仅展现了其高超的艺术造诣,更体现了其深厚的文化底蕴和独特的文人情怀,在今天看来,郑板桥的艺术成就和创作理念仍然具有重要价值,为我们提供了宝贵的艺术启示和精神滋养,通过研究和学习郑板桥的作品及其艺术理念,我们能够更好地理解中国传统文化的精髓和文人精神的价值所在。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...