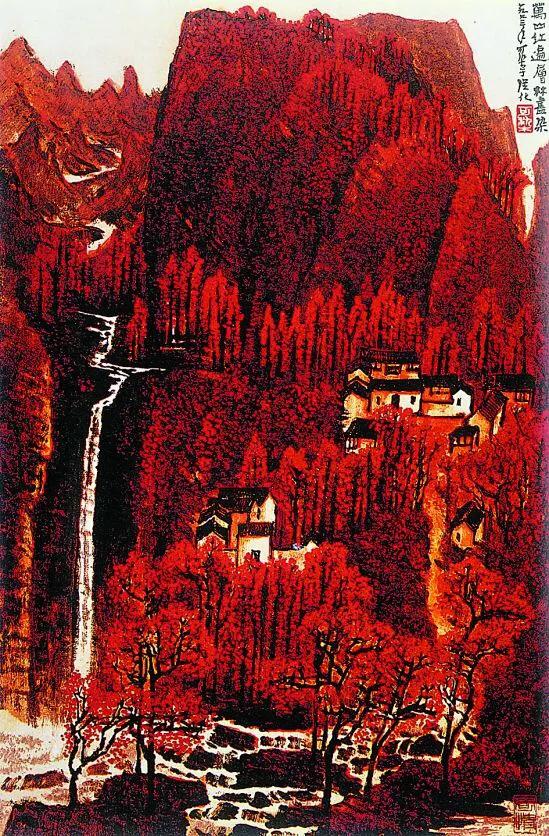

李可染的《长征》系列作品,以独特的艺术手法再现了红军长征的壮丽历程。他通过细腻的笔触和深邃的色彩,将历史与艺术完美融合,展现了长征途中的艰难险阻和红军战士的英勇无畏。在作品中,李可染不仅描绘了自然景观的壮美,更注重表现红军战士的坚韧不拔和革命精神。他的画作不仅具有高度的艺术价值,更是对历史的一种深刻诠释和致敬。通过《长征》,李可染不仅展现了其卓越的绘画技艺,更传递了对于历史和革命精神的深刻理解和敬仰。这一系列作品不仅是中国现代绘画的瑰宝,也是对于长征精神的一种永恒的艺术赞歌。

在中国现代美术史上,李可染是一位举足轻重的画家,他的作品不仅在技法上独树一帜,更在精神内涵上深刻反映了时代的变迁与民族的精神风貌,以“长征”为主题的创作尤为引人注目,不仅因为这一历史事件本身的伟大与艰辛,更因为李可染通过画笔,将那段波澜壮阔的历史以艺术的形式定格,使之成为永恒。

一、历史背景与艺术使命

1934年至1936年,中国工农红军进行了举世闻名的二万五千里长征,这是一次人类历史上前所未有的壮举,它不仅是中国共产党领导的红军在极端困难条件下进行的战略大转移,更是中国共产党人坚定信念、勇于斗争、不畏牺牲的生动写照,李可染生于1907年,虽然未能亲身经历长征,但他对这段历史深感敬仰,并决心用画笔记录下这一伟大征程的壮丽图景。

二、艺术探索与风格形成

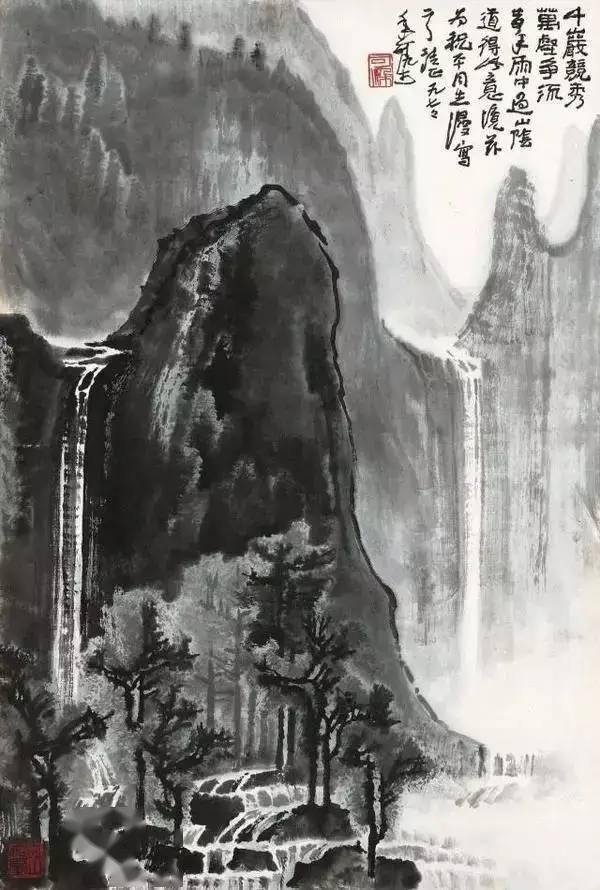

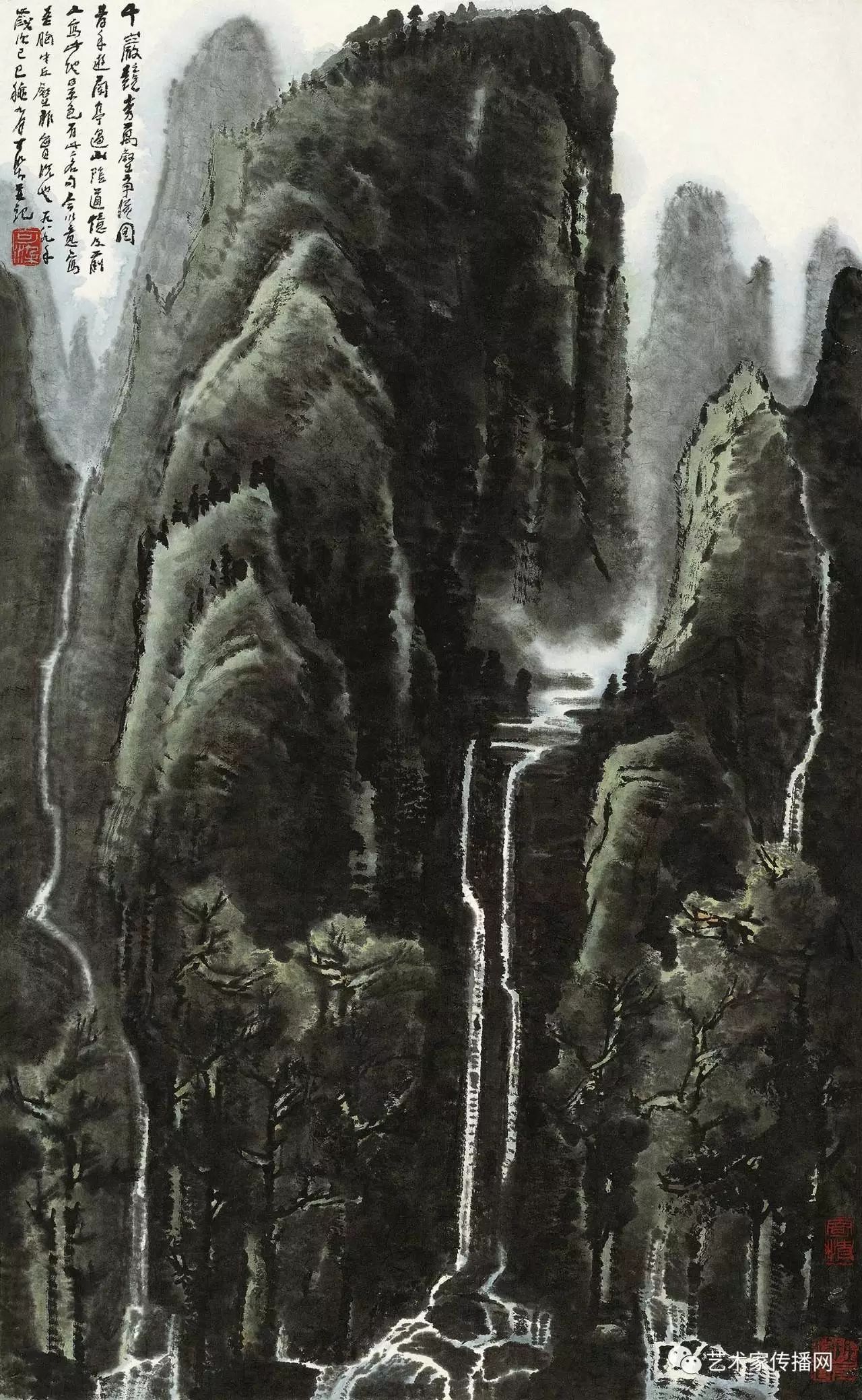

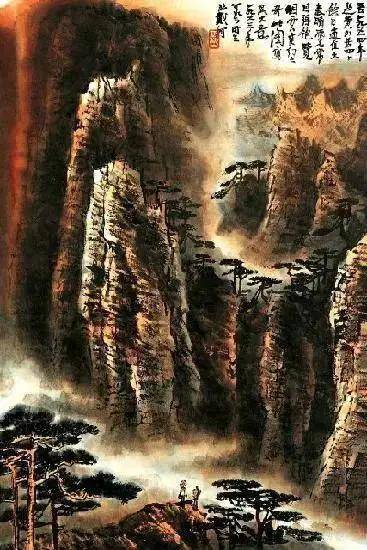

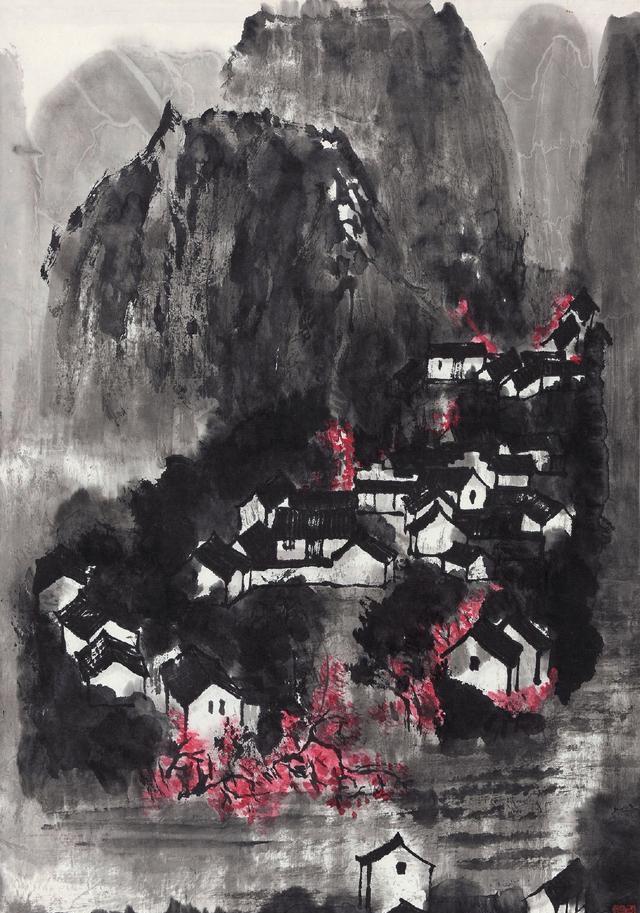

李可染在艺术上的探索,尤其是对“逆光”技法的运用,为表现长征的艰难与不屈提供了独特的视角,他巧妙地利用墨色的浓淡干湿,以及“留白”技巧,营造出一种逆光下的视觉效果,使得画面既具有强烈的立体感,又蕴含着一种向上的力量感,这种风格在《徯望图》、《长征组画》等作品中得到了淋漓尽致的展现。

三、《长征组画》的创作与意义

1961年至1964年,李可染受中国美术家协会之邀,创作了著名的《长征组画》,共包括《徯望图》、《强渡大渡河》、《过雪山草地》、《遵义会议》等七幅作品,这些作品不仅是对长征路线的艺术再现,更是对那段历史精神的深刻诠释。

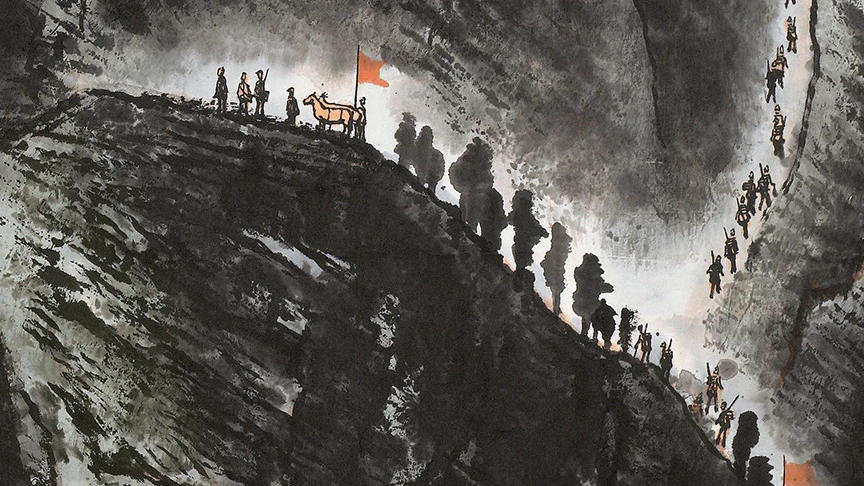

《徯望图》:画面中,红军战士站在高山之巅,眺望远方,眼神中透露出坚定的信念和必胜的决心,李可染通过逆光技法,将战士们的轮廓勾勒得异常鲜明,仿佛在向观众诉说着他们对未来的无限憧憬。

《强渡大渡河》:此画以惊心动魄的场景展现了红军在强渡大渡河时的英勇与果敢,画面中,波涛汹涌的大渡河上,红军战士们手持枪械,乘着简陋的船只,逆水前行,李可染用浓墨重彩描绘了战斗的激烈与紧张,同时也表现了红军战士不畏艰险、勇往直前的精神风貌。

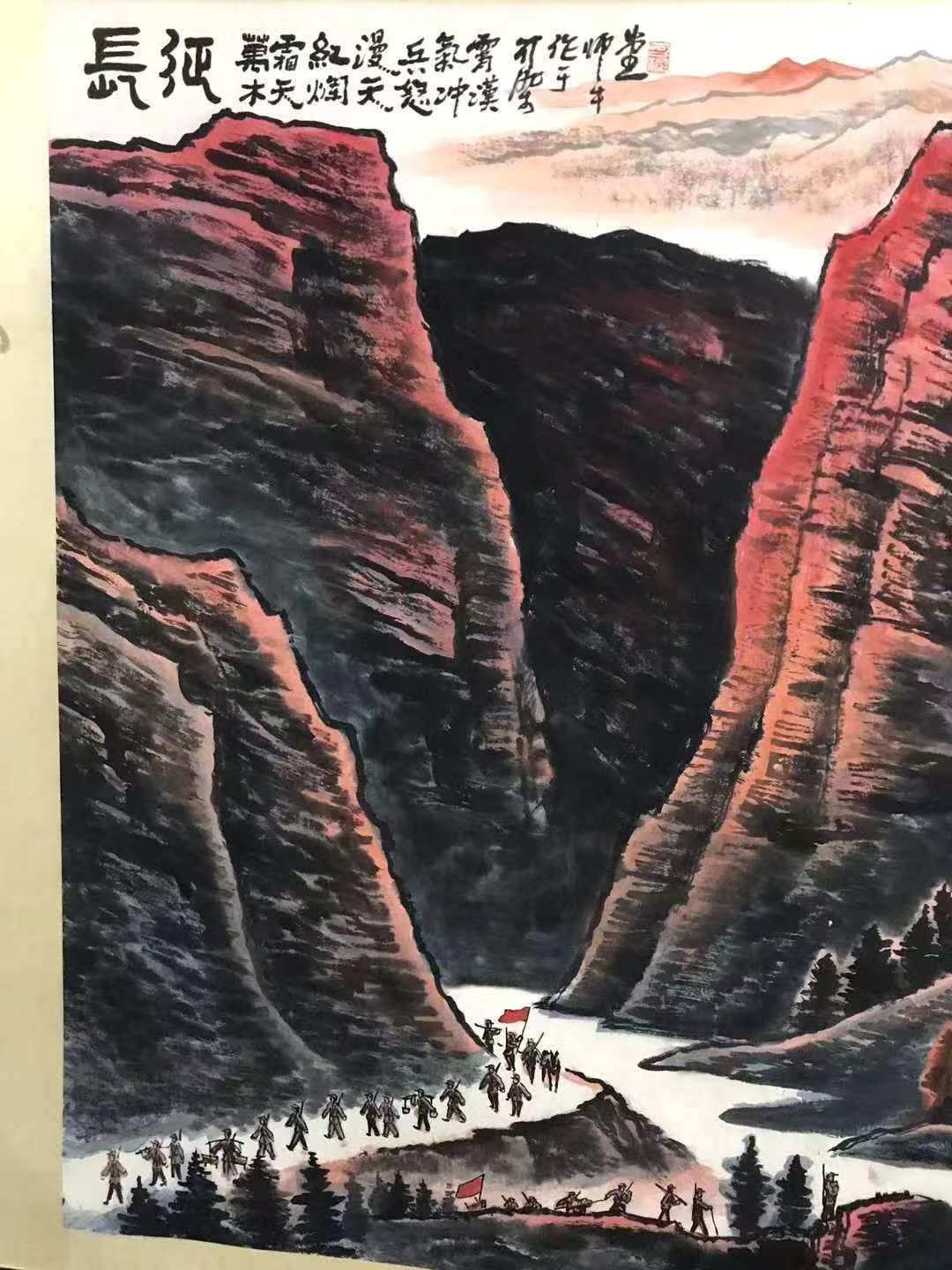

《过雪山草地》:这幅作品描绘了红军翻越雪山、穿越草地的艰难历程,画面中,白雪皑皑的山峰与荒芜的草地形成了鲜明的对比,红军战士们在恶劣的环境中艰难前行,李可染通过细腻的笔触和淡雅的色彩,传达了长征途中自然环境的严酷以及红军战士不屈不挠的意志。

《遵义会议》:作为长征中的一次重要转折点,遵义会议在李可染的笔下被赋予了特殊的意义,画面中,会议室的灯光昏暗而微弱,但红军将领们的眼神却异常坚定,李可染通过光影的巧妙处理,既表现了会议的紧张氛围,又传达了红军在逆境中寻找出路的希望之光。

四、艺术与历史的交融

李可染的《长征组画》不仅仅是对历史事件的简单再现,更是对那段历史精神的深刻挖掘和艺术化表达,他通过画笔,将长征途中红军战士的英勇无畏、革命乐观主义精神以及中国共产党人的坚定信念一一呈现出来,这些作品不仅具有极高的艺术价值,更成为了研究中国近现代史的重要资料。

五、影响与传承

李可染的《长征组画》不仅在当时引起了巨大的反响,也在后来的艺术界产生了深远的影响,他的艺术风格和创作理念被后来的艺术家们所学习和借鉴,成为中国现代美术史上不可或缺的一部分。《长征组画》也成为了教育后代、传承红色基因的重要载体,激励着无数人去学习红军精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

李可染以画笔为媒介,将长征这一伟大历史事件定格为永恒的艺术形象,他的《长征组画》不仅是中国现代美术史上的瑰宝,更是中华民族精神的重要象征,通过这些作品,我们不仅能够欣赏到李可染高超的艺术造诣,更能深刻感受到那段历史的厚重与伟大,在新的时代背景下,我们应当继续传承和发扬长征精神,以更加坚定的信念和更加昂扬的斗志去迎接新的挑战和机遇。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...