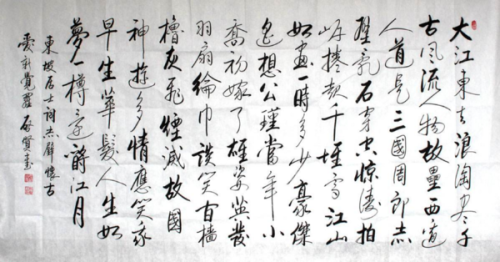

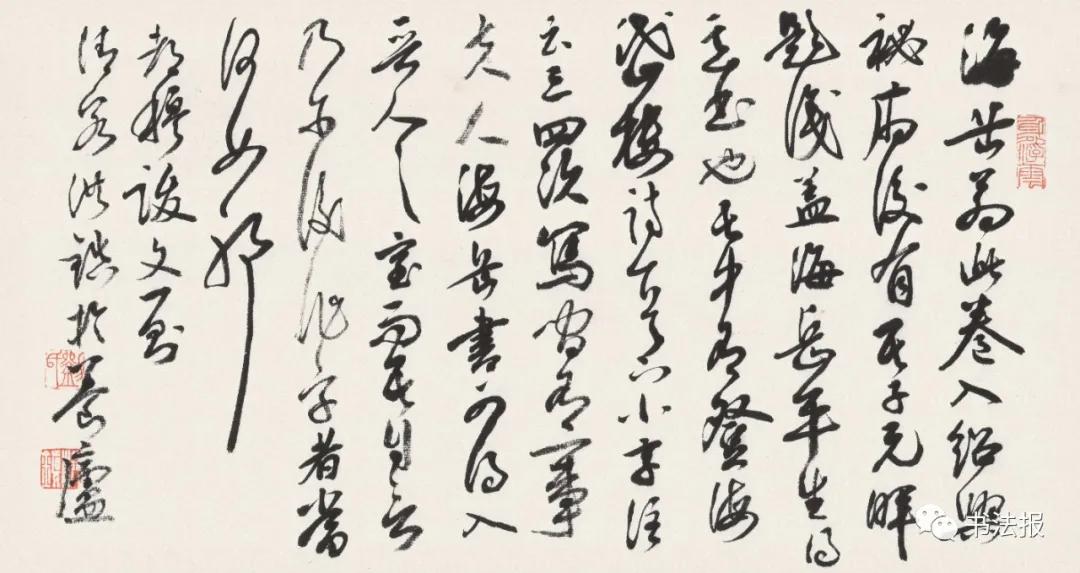

《大江东去浪淘尽》是行草书法作品中的佳作,其审美之旅令人陶醉。作品以行草的流畅与草书的奔放相结合,展现出一种独特的韵味。墨香四溢,笔触间流露出作者对自然与历史的深刻感悟。作品中的“大江东去”四字,犹如江水滔滔,气势磅礴,而“浪淘尽”三字则以草书的形式,展现出一种历史的沧桑与岁月的沉淀。,,在欣赏这幅作品时,仿佛能听到江水拍打岸边的声音,看到历史的浪花在眼前翻滚。行草的灵动与草书的豪放相互交织,形成了一种独特的艺术效果,让人在欣赏中感受到一种心灵的震撼与洗礼。,,《大江东去浪淘尽》不仅是一件书法作品,更是一种对自然、历史与文化的深刻思考与表达。它以其独特的艺术魅力和深邃的内涵,成为了行草书法中的经典之作,让人在品味中感受到中华文化的博大精深与无穷魅力。

在中华文化的浩瀚星空中,书法艺术犹如一颗璀璨的星辰,以其独特的魅力吸引着无数文人墨客与艺术爱好者,行草书以其流畅自如、气势磅礴的特质,在众多书体中独树一帜,让我们一同走进一幅行草书法作品——《大江东去浪淘尽》,在墨香与笔韵中,感受那份跨越千年的壮志豪情。

一、作品背景与意境解读

《大江东去浪淘尽》取自宋代大文豪苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,原词以壮阔的自然景象为引子,抒发了作者对历史沧桑、英雄迟暮的感慨,而当这一经典诗句以行草书的形式呈现于宣纸之上,便不仅仅是文字的记录,更是一种情感的流露与艺术的再创造,行草书以其特有的“飞动”之美,将“大江东去”的浩瀚与“浪淘尽”的苍凉完美融合,展现出一种超脱尘世的豁达与对历史长河的深刻思考。

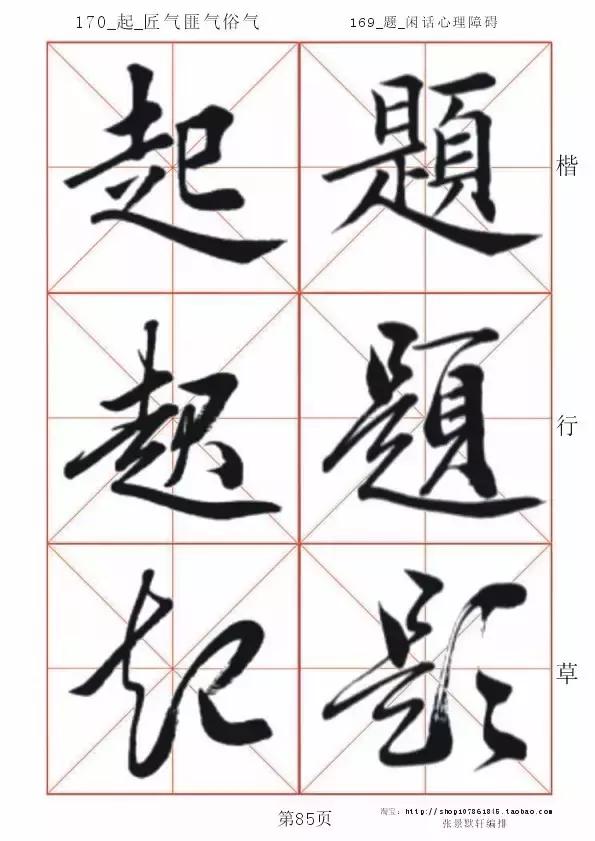

二、行草书法的艺术特色

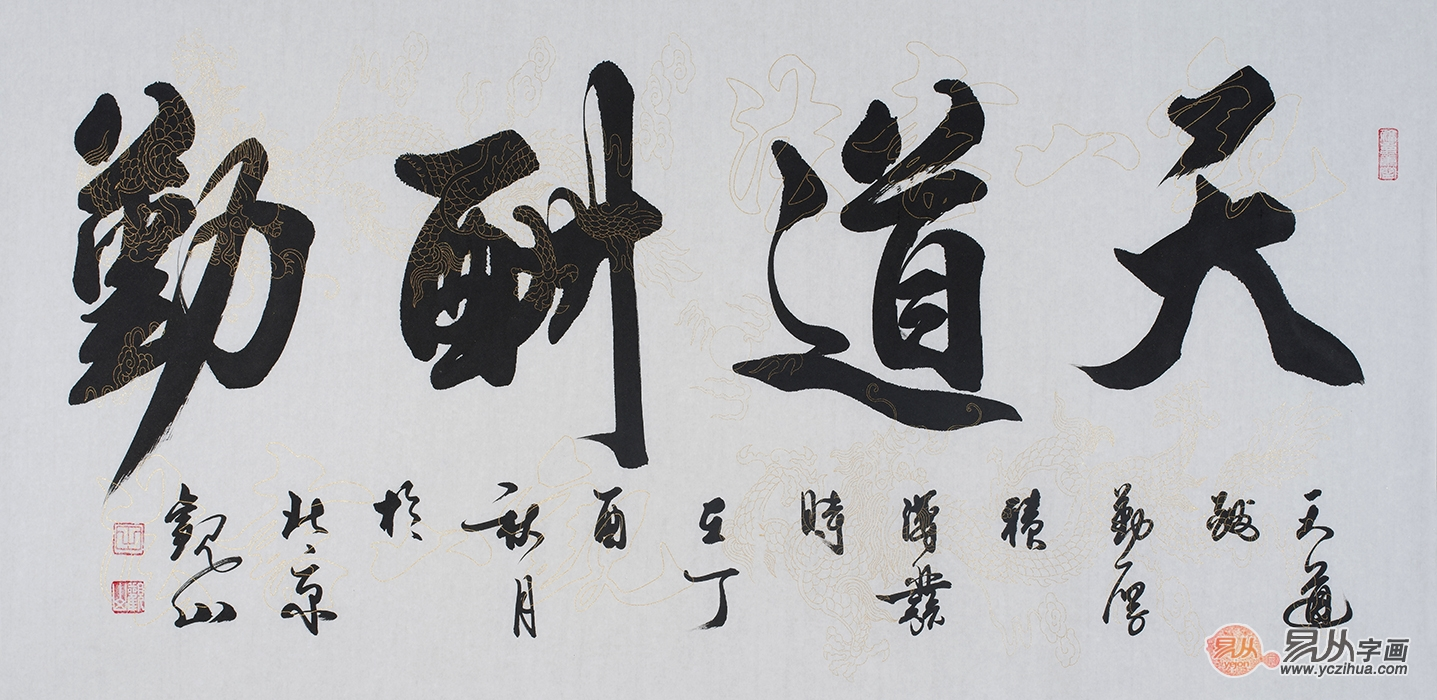

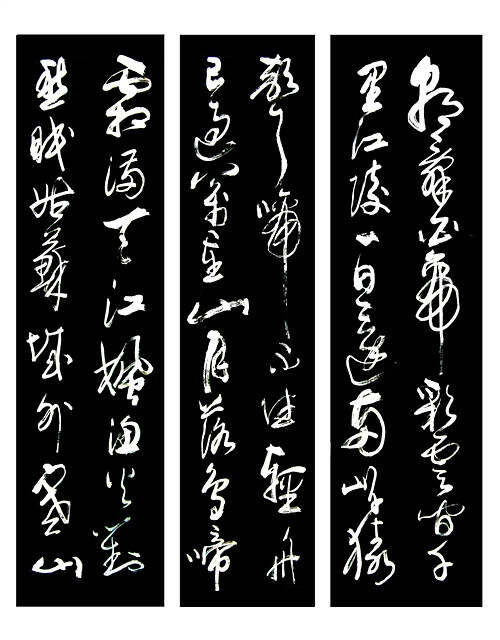

行草书介于行书与草书之间,既保留了行书的流畅与自然,又融入了草书的简练与奔放,其特点在于笔画连绵不绝,结体灵活多变,讲究“势”与“韵”,追求“笔断意连”的意境,在《大江东去浪淘尽》这幅作品中,作者巧妙运用行草的这一特性,使得每一个字、每一笔都仿佛在诉说着一个故事,传递着一种情绪,字里行间,既有江水的滔滔不绝,又有历史的深沉回响,让人在观赏之余,不禁心生感慨。

三、细节赏析与技法分析

1、笔法精妙:在《大江东去浪淘尽》中,作者运用了行草特有的“提按”、“转折”等技法,使得笔画既有力度又不失灵动,如“大江”二字,通过有力的提按,表现出江水的汹涌澎湃;“东去”二字则通过流畅的笔触,传达出江水东流的自然之态,而“浪淘尽”三字,尤其是“浪”字的草化处理,更是将水波荡漾、浪花翻滚的景象跃然纸上。

2、结构布局:行草书虽以简练为美,但在结构布局上却需精心安排,此作品中,“大江”二字作为开篇,占据视觉中心,形成稳定的基础;随后“东去”二字顺势而下,与上文形成连贯;而“浪淘尽”三字则逐渐收缩,直至末尾的“尽”字收笔处轻轻一提,仿佛是历史的尾声在耳边回响,整个作品在视觉上形成了一种由开到合、由动至静的节奏感,体现了作者对空间布局的深刻理解。

3、墨色变化:行草书不仅在于笔法的运用,墨色的浓淡干湿也是其魅力所在。《大江东去浪淘尽》中,墨色的变化如同江面上的光影变化,时而浓重如墨染,时而淡雅如烟云,这种变化不仅增加了作品的层次感,也使得整个作品更加生动、富有生命力。

四、文化内涵与情感共鸣

《大江东去浪淘尽》不仅仅是一幅书法作品,它更是一种文化的传承与情感的寄托,苏轼的原词本身就蕴含着对英雄末路的惋惜与对自然规律的深刻洞察,当这种情感通过行草书的形式表现出来时,它超越了时间与空间的限制,触动着每一个观者的心灵,无论是对于历史的沉思、对自然的敬畏还是对人生的感悟,《大江东去浪淘尽》都以其独特的艺术魅力激发着人们的共鸣。

五、现代意义与影响

在快节奏的现代生活中,《大江东去浪淘尽》这样的行草书法作品如同一股清流,提醒我们放慢脚步,去感受那些被日常琐碎所掩盖的诗意与远方,它不仅是对传统文化的继承与发扬,也是对现代人精神世界的一种滋养,通过这样的艺术形式,人们可以更好地理解历史、思考当下、展望未来,从而在快节奏的生活中找到心灵的归宿。

《大江东去浪淘尽》不仅是一幅行草书法作品的名字,它更像是一种精神的象征,引领着我们穿越时空的长廊,去体验那份跨越千年的壮志豪情与历史沧桑。《大江东去》的壮丽景象,《浪淘尽》的历史沉思,在行草书法的笔墨间得到了完美的诠释,让我们在每一次的观赏中,都能感受到那份来自古老文明的智慧与力量,让这份艺术之美成为我们心灵深处永恒的灯塔。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...