徐悲鸿,中国现代艺术巨匠,其艺术生涯充满了辉煌与坎坷。他早年留学法国,深受欧洲艺术影响,回国后致力于中国画改良,提出“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”,成为中国现代绘画的奠基者之一。他的艺术之路并非一帆风顺,曾因政治原因受到打压和迫害,甚至被错误地划为“右派分子”。尽管如此,他依然坚持自己的艺术理念和创作,为中国艺术的发展做出了巨大贡献。徐悲鸿的艺术成就和人生经历,不仅是中国现代艺术史上的重要篇章,也是对后世艺术家们的重要启示。

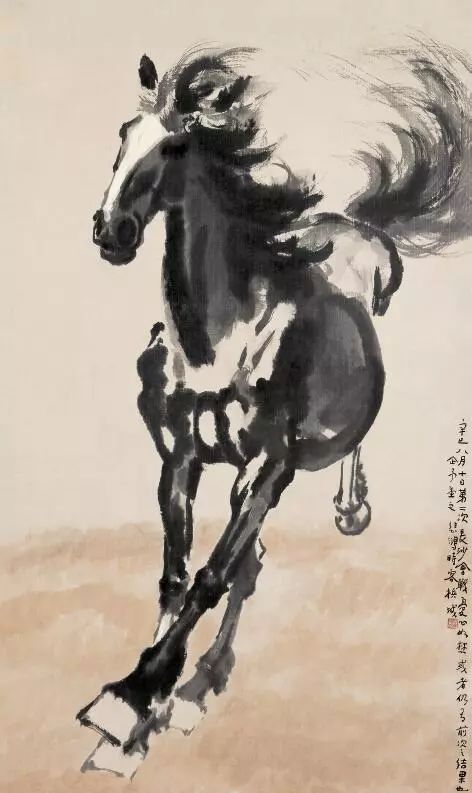

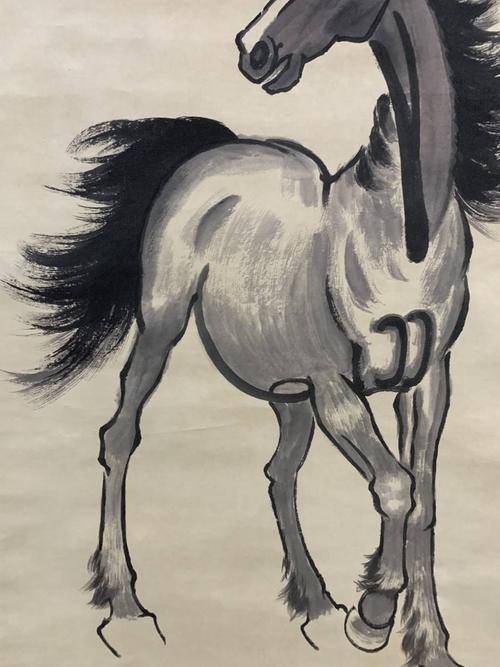

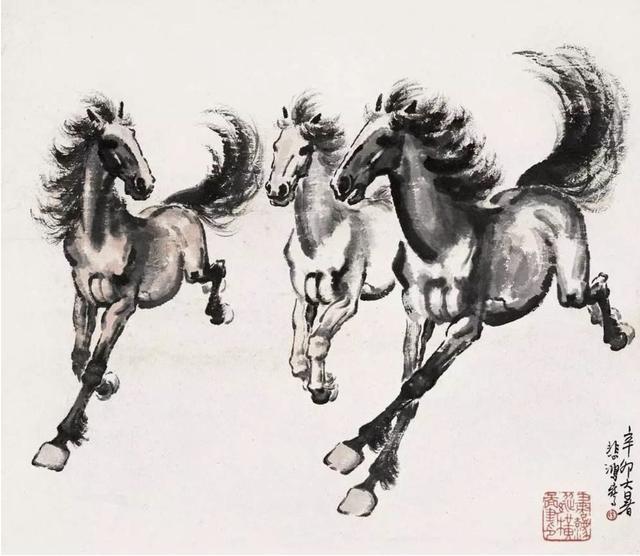

在中国近现代美术史上,徐悲鸿无疑是一位举足轻重的艺术巨匠,他不仅在绘画领域取得了卓越的成就,还对中国的美术教育、美术批评以及中国画改良等方面产生了深远的影响,本文将通过徐悲鸿的简介及其生平事迹,深入探讨这位艺术大师的辉煌与坎坷,以期为读者呈现一个更加立体、全面的徐悲鸿形象。

一、早年经历与艺术启蒙

徐悲鸿,原名徐寿康,1895年出生于江苏省宜兴市屨镇桥村的一个普通家庭,自幼家境贫寒,但他的父亲徐达章是一位小有名气的私塾先生和画家,这为徐悲鸿的艺术启蒙奠定了基础,幼年的徐悲鸿便展现出对绘画的浓厚兴趣,经常在父亲作画时在一旁观看、学习,17岁时,他考入上海复旦中学,但因家境原因未能完成学业,转而投身社会,开始了长达七年的游学生涯。

二、留学法国与艺术探索

1917年,徐悲鸿赴日本学习美术,但因战乱和时局动荡,两年后转赴法国巴黎,进入朱利安学院学习绘画,在法国期间,他不仅接受了严格的绘画训练,还广泛接触了欧洲各流派的绘画作品和理论,尤其是对法国现实主义画家库尔贝和现实主义理论产生了浓厚的兴趣,这一时期,徐悲鸿的画风逐渐从传统的中国式写意转向了更为写实和细腻的技法。

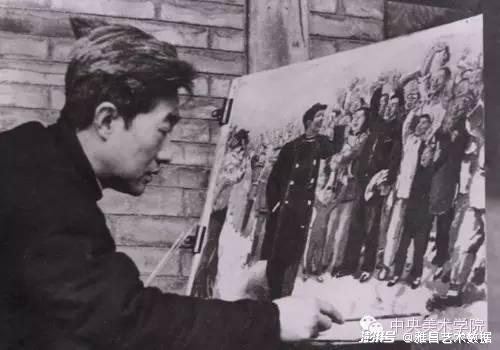

三、归国与艺术实践

1927年,徐悲鸿学成归国,先后在南京中央大学艺术系、上海中华艺术教育社等机构任教,回国后的徐悲鸿积极投身于中国美术教育的发展,致力于培养新一代的美术人才,他主张“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”,这一思想成为他后来进行中国画改良的重要理论基础。

在艺术创作上,徐悲鸿的作品以深刻的社会内容和鲜明的时代感为特征,他的《徯我后》等作品不仅在技法上追求写实,更在内容上反映了当时社会的动荡与人民的疾苦,他还创作了大量以历史人物和现实生活为题材的油画和素描作品,如《徯予》、《田横五百士》等,这些作品不仅在中国美术界产生了深远的影响,也让他在国内外获得了极高的声誉。

四、艺术批评与理论贡献

除了在绘画领域的成就外,徐悲鸿还是一位重要的艺术批评家和理论家,他主张“古法今用”,强调传统与现代的结合,反对盲目崇拜西方艺术而忽视本土文化的倾向,在他的推动下,中国美术界开始更加关注传统文化的继承与发展问题,他还提出了“古法之佳者守之”的口号,鼓励艺术家们在继承传统的基础上进行创新,他还积极推动中国画改良运动,倡导“古法新用”,使中国画在保持民族特色的同时,更加符合时代发展的需要。

五、坎坷人生与晚年岁月

徐悲鸿的艺术生涯并非一帆风顺,在政治风云变幻的年代里,他的艺术观点和立场曾多次受到质疑和批判,尤其是在新中国成立后的一段时间里,由于政治环境的复杂多变,他的部分作品和言论被误解或歪曲,这无疑给他的艺术生涯带来了巨大的压力和挑战,尽管如此,徐悲鸿始终坚守自己的艺术信念和立场,继续进行着创作和教学。

晚年的徐悲鸿虽然身体状况不佳,但仍坚持创作和教学,他的《田横五百士》、《徯我后》等作品至今仍被视为中国近现代美术史上的经典之作,1953年9月26日,徐悲鸿因脑溢血逝世于北京寓所,享年58岁,他的离世不仅是中国美术界的一大损失,也是中国近现代文化史上的一个巨大遗憾。

徐悲鸿的一生是辉煌与坎坷交织的一生,他以卓越的艺术成就和深邃的艺术思想为中国美术的发展做出了不可磨灭的贡献,无论是他的绘画作品、艺术批评还是教育实践,都深刻地影响了中国近现代美术的走向,尽管他在政治风波中遭受了不公的待遇和误解,但他对艺术的执着追求和对民族文化的深厚情感始终如一,当我们回顾徐悲鸿的艺术生涯时,不仅要看到他的成就和影响,更要理解他所处的时代背景和他所面临的挑战与困境,我们才能真正全面地认识和理解这位伟大的艺术巨匠——徐悲

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...