兰亭序是中国古代书法艺术的巅峰之作,被誉为“千古绝唱”。其真迹墨韵流芳,笔法遒劲而流畅,展现出东晋时期书圣王羲之的卓越才华和深厚功力。该作品不仅在书法艺术上具有极高的价值,还蕴含着深厚的文化内涵和历史意义,被历代书法家视为学习的楷模和追求的目标。兰亭序的真迹历经千年,至今仍被视为国宝级文物,其艺术价值和历史价值不可估量。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,有一部作品如同一颗璀璨的明珠,不仅因其文学价值而闻名于世,更因其书法艺术的卓越成就而被后世无数书法爱好者顶礼膜拜,这便是被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》真迹,本文将深入探讨《兰亭序》的创作背景、艺术特色、历史流传以及其真迹的神秘面纱,以期为读者揭开这部千古绝唱的神秘面纱。

一、创作背景:文人雅集的诗意抒怀

《兰亭序》是东晋时期书法家王羲之(303-361年)在会稽山阴(今浙江绍兴)兰亭集会时所作,据传,公元353年三月初三,王羲之与一群文人雅士在兰亭举行了一场盛大的修禊活动,他们曲水流觞,吟诗作对,畅谈人生哲理,酒酣耳热之际,王羲之乘兴挥毫泼墨,一气呵成《兰亭集序》,此序不仅记录了这次集会的盛况,更表达了作者对生命、自然与宇宙的深刻感悟,字里行间流露出一种超然物外、随遇而安的人生态度。

二、艺术特色:行书之巅,笔法精妙

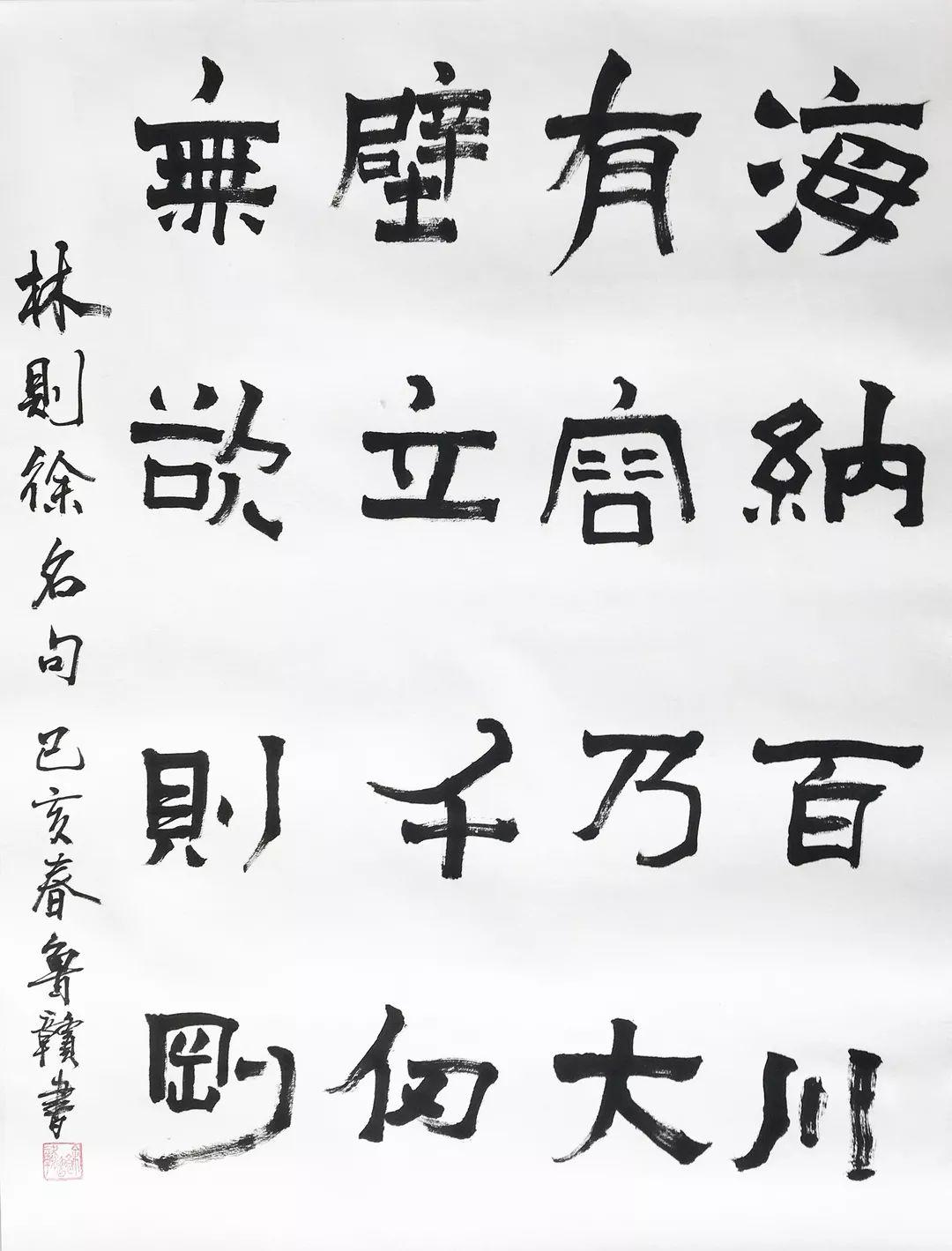

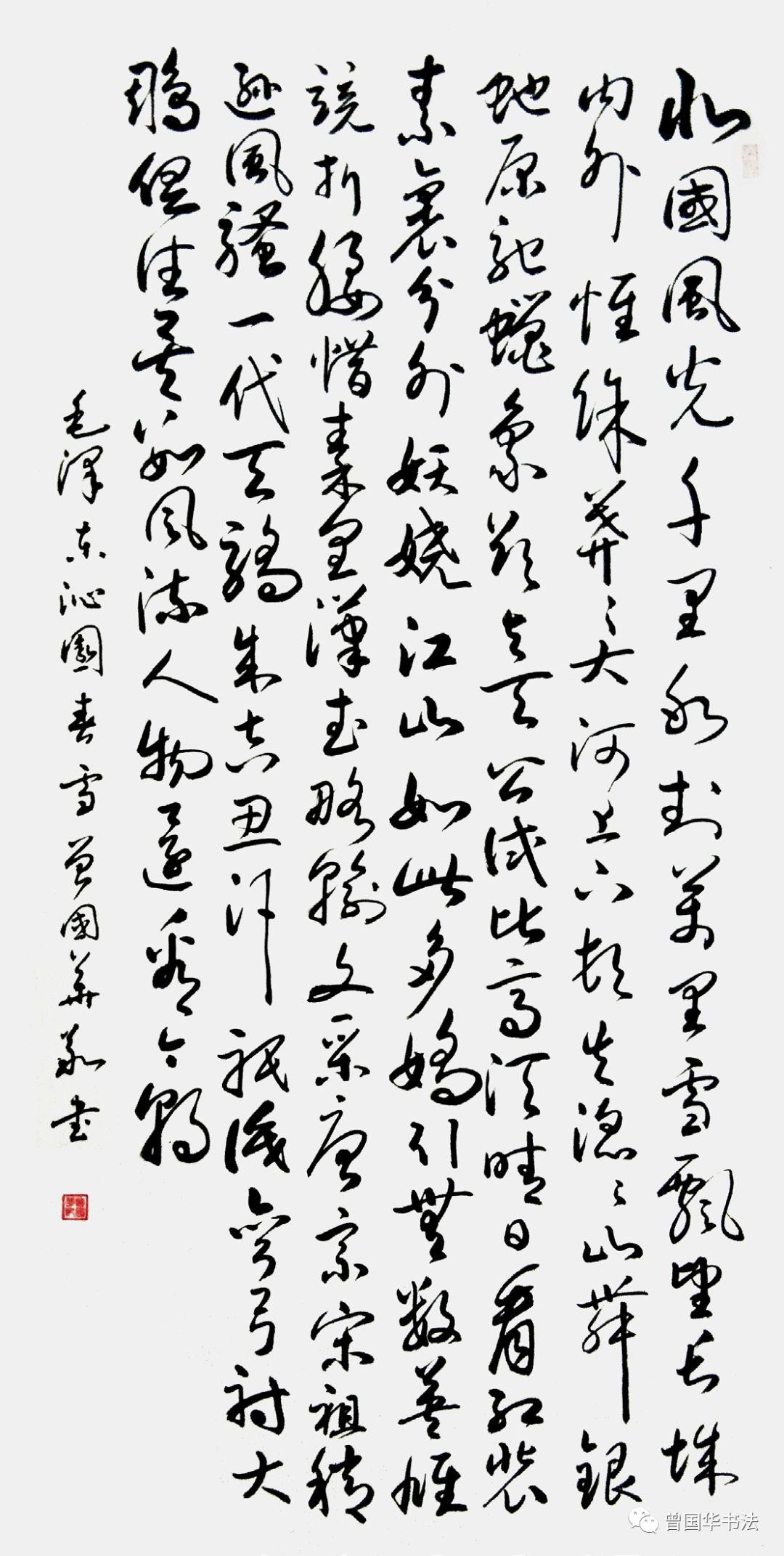

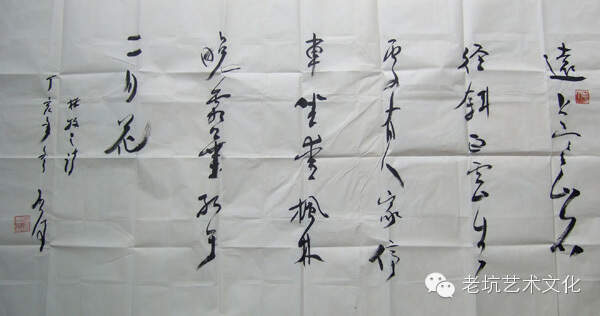

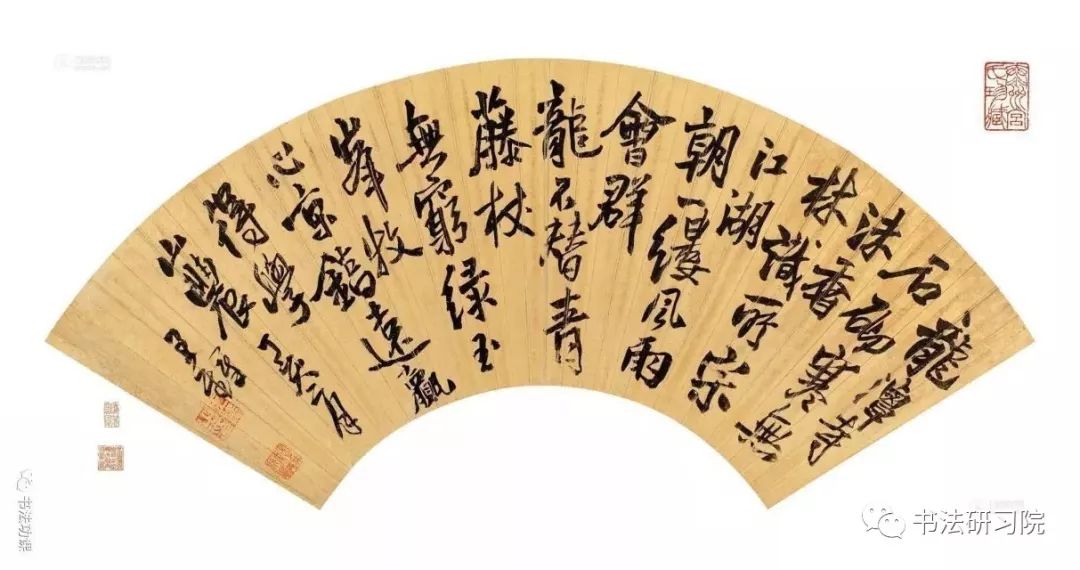

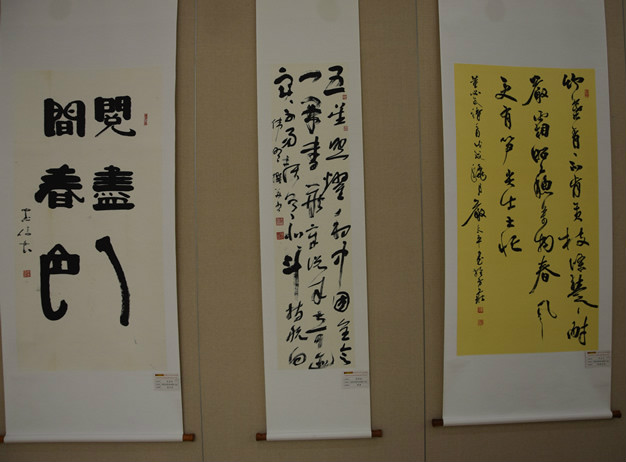

《兰亭序》以其独特的行书风格和精湛的笔法技巧,成为了中国书法史上的巅峰之作,王羲之的行书既有楷书的工整规范,又不失草书的流畅自然,其用笔方圆兼备,刚柔并济,既有“龙跳虎卧”之势,又有“春蚕吐丝”之柔美,在《兰亭序》中,王羲之巧妙地运用了提按、转折、顿挫等技法,使每一个字都仿佛有了生命,或如飞鸟出林,或似惊蛇入草,展现出极高的艺术表现力。

尤为值得一提的是,《兰亭序》的章法布局也极为精妙,全篇行云流水,一气呵成,既有疏密有致的局部安排,又有整体上的和谐统一,字与字之间、行与行之间既相互独立又紧密相连,形成了一种独特的节奏感和韵律美,这种“势来不可止,势去不可遏”的笔法,使得《兰亭序》在艺术上达到了前所未有的高度。

三、历史流传:传奇经历与真假之谜

自《兰亭序》问世以来,其真迹的流传便充满了传奇色彩,据传,唐太宗李世民对《兰亭序》极为痴迷,曾多次下令搜寻其真迹,他通过种种手段获得了原作,并随葬于昭陵之中,从此《兰亭序》的真迹便在人间销声匿迹,关于《兰亭序》真迹是否真的随唐太宗入葬昭陵,历史上一直存在争议,有学者认为,《兰亭序》可能并未随葬昭陵,而是另有辗转流传的版本;也有观点认为,《兰亭序》的真迹可能早已失传或被后人仿制。

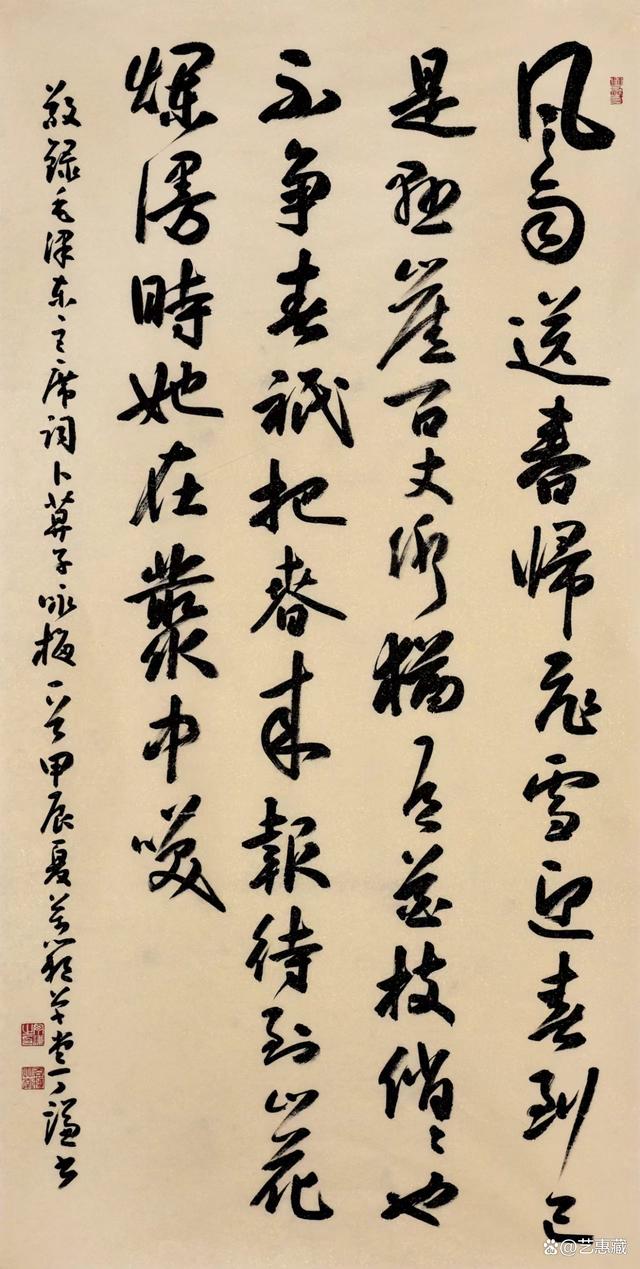

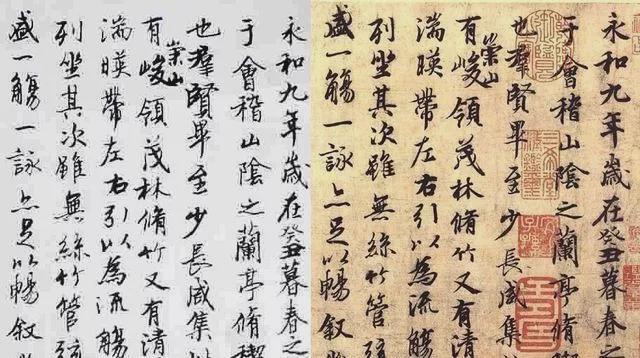

尽管真迹难觅,但后世出现了众多摹本和临本。《兰亭序》的流传过程中不乏名家高手的摹刻之作,如冯承素摹本、虞世南临本等,这些摹本虽非原作,却也因其高超的技艺而成为书法爱好者竞相追捧的对象。《兰亭序》的影响力还体现在其被无数次刻石传拓上,如“神龙本”、“定武本”等不同版本的刻石传世,使得这部作品得以广泛流传于世。

四、文化价值:超越时代的艺术魅力

《兰亭序》不仅仅是一部书法作品,它更是一种文化符号和精神寄托,它反映了魏晋时期文人士大夫追求自然、崇尚自由、注重个性解放的精神风貌,在《兰亭序》中,王羲之以诗酒会友、曲水流觞的形式表达了对人生短暂、世事无常的感慨,以及对自然与生命的深刻思考,这种超越时代的文化价值使得《兰亭序》成为了后世文人墨客抒发情怀、寄托理想的重要载体。

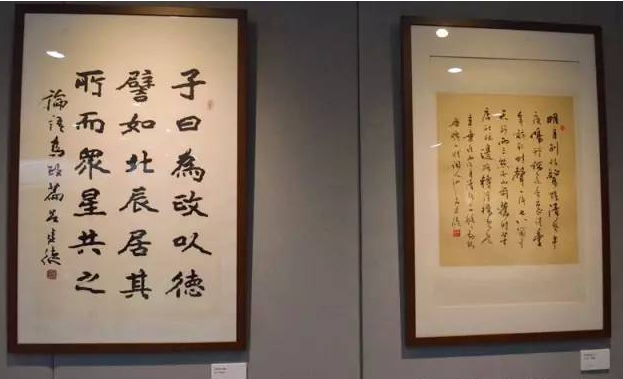

《兰亭序》还对后世的书法艺术产生了深远的影响,它开创了行书的新风尚,为后世书法家提供了宝贵的艺术借鉴和创作灵感,无数书法爱好者在研习《兰亭序》的过程中不断探索和创新,使得行书艺术在中国书法史上占据了举足轻重的地位。

五、真迹之谜:未解之谜与现代探索

尽管《兰亭序》的真迹已随唐太宗入昭陵成为历史之谜

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...