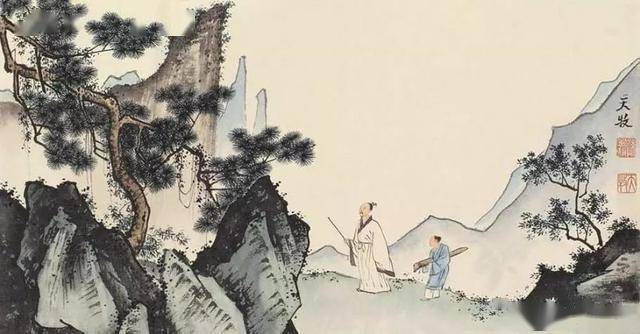

国画山石之韵,是中华文化中独特的艺术表达形式。通过传统技法如勾、皴、擦、点、染等,画家们将自然山石的神韵和意境融入笔墨之中。在创作中,画家们不仅追求形似,更注重神韵的传达,通过墨色的浓淡干湿、线条的曲折变化,营造出山石的质感和气势。国画山石还注重意境的表达,通过留白、虚实相生等手法,营造出一种超脱尘世的意境,使观者能够感受到山石的雄浑、秀美和静谧。这种艺术形式不仅体现了中国文化的独特审美,也展现了人与自然和谐共生的哲学思想。

在中国传统绘画中,山石不仅是自然景观的再现,更是画家情感与哲思的寄托,国画山石以其独特的笔墨语言、丰富的层次结构和深远的意境,成为了中国画中不可或缺的元素之一,本文将深入探讨国画山石的传统画法,从工具材料、基本技法到意境营造,旨在为读者揭开国画山石之美的神秘面纱。

一、工具与材料

国画山石的创作离不开特定的工具与材料,主要包括毛笔、墨块、宣纸(或绢)、砚台以及各种调色工具。

毛笔:选择时需注意其弹性与吸水性,如“大白云”适合勾勒轮廓,“狼毫”则适合细节描绘,而“长锋”则便于表现山石的层次与纹理。

墨块:国画墨分为油烟墨、松烟墨等,以油烟墨最为常用,因其色泽黑而亮,层次感强。

宣纸或绢:宣纸吸水性强,适合水墨渲染;绢则更为细腻,适合精细刻画。

砚台与调色:砚台用于研磨墨块,调色盘则用于调配墨色与色彩的浓淡干湿。

二、基本技法

国画山石的画法讲究“皴、擦、点、染”四大基本技法,通过这些技法的巧妙组合,可以表现出山石的质感与气势。

皴法:是表现山石纹理与质感的关键,常见的皴法有“披麻皴”、“斧劈皴”、“雨点皴”等。“披麻皴”以长而淡的线条表现山石的远近层次和结构;“斧劈皴”则用短而硬的线条模仿斧劈的痕迹,适合表现坚硬、陡峭的山石。

擦法:在皴法之后,用干而淡的墨轻轻擦拭,以增强山石的立体感和质感,擦法常与皴法结合使用,使画面更加自然生动。

点法:用笔尖或侧锋在山石上点出苔点或石粒,以增加山石的细节和生命力,点的疏密、大小、浓淡变化可以表现出不同的质感和氛围。

染法:用淡墨或色彩对山石进行渲染,以增强其明暗对比和空间感,染法需注意层次分明,避免过于平均或模糊。

三、构图与布局

国画山石的构图讲究“远近高低各不同”,通过巧妙布局营造出深远而富有层次的空间感,常见的构图方式有“高远”、“深远”、“平远”三种。

高远:以仰视的角度表现崇山峻岭的雄伟壮观,常用于表现主峰或重要景观的突出与震撼力。

深远:以俯视的角度展现山谷、溪流等深邃的空间感,通过层层叠叠的山石和云雾的穿插,营造出幽深莫测的效果。

平远:以平视的角度描绘广阔的山川平原,注重远近景物的连续与过渡,营造出宁静致远的意境。

在具体布局时,还需考虑“开合”、“虚实”、“疏密”等原则,使画面既有变化又和谐统一,开合指画面的开敞与闭合,虚实则是通过留白与实墨的对比来营造空间感,疏密则指画面中元素分布的疏密有致,避免单调或杂乱。

四、意境表达

国画山石不仅仅是自然形态的再现,更是画家情感与哲思的寄托,通过笔墨的浓淡干湿、线条的曲折顿挫以及构图的巧妙布局,画家能够传达出对自然的敬畏、对人生的感悟以及对宇宙万物的思考。

自然之美:国画山石追求“外师造化,中得心源”,即从自然中汲取灵感,但又不拘泥于自然形态本身,而是通过艺术加工将其升华为高于生活的美,这种美体现在对光影、色彩、质感的精妙处理上。

情感寄托:山石常被赋予了丰富的象征意义,如坚韧不拔的意志、沉稳内敛的性格等,画家通过山石的描绘,表达自己对生活的态度、对自然的情感以及对理想的追求。

哲思与文化:国画山石还承载着深厚的文化底蕴和哲学思想,如“仁者乐山”的儒家思想、“道法自然”的道家哲学等都在国画山石中得到体现,通过山石的描绘,画家可以传达对宇宙观、人生观的理解和思考。

五、实践与创作建议

对于初学者而言,学习国画山石应先从基础技法开始练习,如掌握不同皴法的运用和调墨技巧,多观察自然中的山石形态,培养对自然美的敏感度与感悟力,在创作时,不妨先从简单的构图开始练习,逐渐尝试复杂的布局和意境表达,多阅读相关理论书籍和画论文章也有助于提升对国画山石艺术的理解和认识。

对于有一定基础的画家来说,应注重个人风格的探索与创新,在继承传统技法的同时,结合自己的生活体验和情感表达进行创作尝试,可以尝试将不同技法、构图和色彩进行融合与尝试新奇的表达方式以形成独特的个人风格,同时也要保持对传统文化的尊重和学习态度不断从传统中汲取营养并加以创新发展。

国画山石以其独特的艺术魅力和深厚的文化内涵成为了中国绘画中不可或缺的一部分,通过掌握其基本技法、理解其构图原则并深入其意境表达我们可以更好地领略国画山石之美并在此基础上进行创作实践和创新发展让这一古老的艺术形式在现代社会中焕发出新的活力与光彩。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...