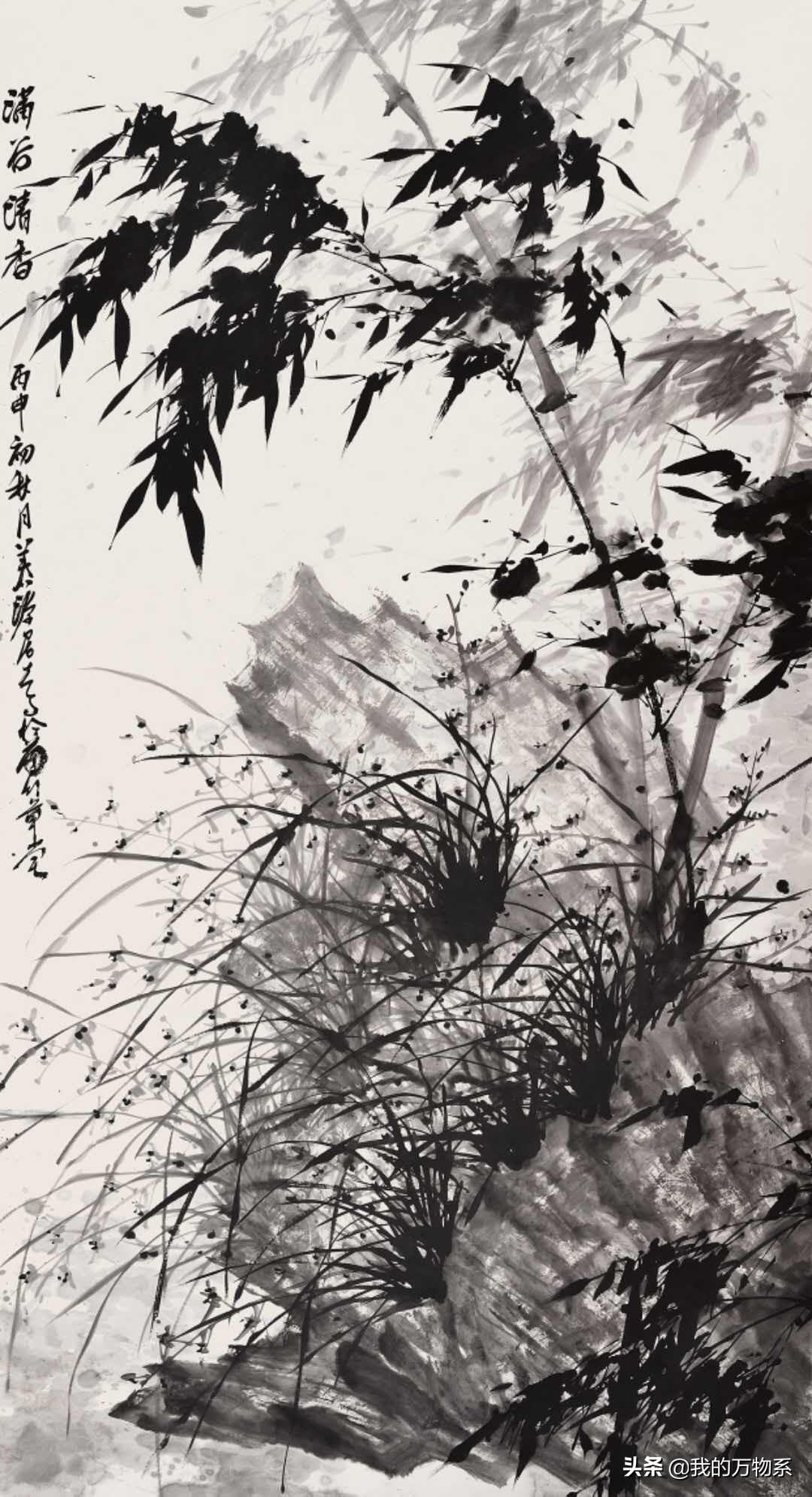

初学画竹子,每一笔一划都仿佛在和自然韵律进行着心灵的对话。从竹叶的轻盈飘逸到竹干的挺拔坚韧,都在纸上得到了生动的展现。在绘画的过程中,不仅是在模仿自然,更是在与自己的内心进行交流。通过观察竹子的生长姿态,感受其生命力与坚韧不拔的精神,从而在画作中融入自己的情感与理解。这种与自然的对话,不仅提高了绘画技巧,更让心灵得到了净化和升华。

在中国传统绘画中,竹子不仅是自然界中一种优雅而坚韧的植物,更是文人墨客寄情抒怀的象征,它代表着高洁、虚心、坚韧不拔的精神品质,是“四君子”之一,对于初学画者而言,从竹子入手,不仅是一次对自然之美的探索,更是一场心灵的修行,本文将引导初学者如何以一颗平和的心,一步步踏上画竹之旅,体会那笔墨间流淌的韵律与意境。

一、初识竹韵:观察与感悟

1. 走进竹林,亲近自然

初学画竹,首要的是走进真实的竹林,近距离观察竹子的生长形态,竹叶的轻盈与灵动,竹干的挺拔与刚毅,以及风吹过时竹叶相互摩擦的沙沙声,都是画者需要用心感受的细节,在自然光线下,竹子的影子会在地面上形成斑驳的图案,这种光影交错的美感,更是画作中难以捕捉却又至关重要的元素。

2. 理解竹的文化内涵

除了视觉上的观察,还需深入了解竹子在中国文化中的象征意义,阅读古代文人关于竹的诗词、画论,如苏轼的《竹颂》、郑燮的《墨竹图题诗》等,可以加深对竹子精神内涵的理解,使画作不仅仅是形似,更求神韵。

二、基础技法:工具与用笔

1. 选择合适的工具

画竹常用的工具有毛笔、墨块、砚台和宣纸,初学者建议从兼毫笔开始练习,因其既有弹性又具蓄水性,适合掌握基本功,墨则以一得阁、曹素功等传统品牌为宜,宣纸则以“夹江”或“安徽宣纸”为佳,因其吸水性和渗透性适中,利于初学者控制墨色。

2. 掌握基本用笔法

中锋用笔:这是画竹最基本也是最重要的技巧,要求笔尖始终保持在行笔路线的中心,使线条圆润有力,如竹干之挺拔。

侧锋用笔:用于表现竹叶的姿态变化和动感,通过笔尖的侧向移动,产生丰富的叶形和墨色变化。

逆锋与拖锋:在画老竹或表现特殊质感时使用,逆锋可产生苍劲的效果,拖锋则能拉出自然飘逸的线条。

三、从简入繁:步骤与练习

1. 画干

勾勒轮廓:先用淡墨勾勒出竹干的轮廓,注意干的变化与弯曲自然,不可过于生硬,干要一节一节地画出,每节之间留有适当的空隙以表现竹节的特征。

浓淡变化:随着竹干由下至上逐渐变细,用墨也应由浓转淡,同时注意干与干之间的穿插关系和疏密布局。

2. 添枝加叶

竹枝的绘制:在干的基础上添加小枝,小枝应自然地从干上生出,形态多变但不失统一感,用墨可稍淡于干的颜色,以表现其轻盈之感。

竹叶的布局:竹叶通常以“个”字、“介”字或“分”字等形式排列,每片叶子都应形态各异但整体和谐统一,绘制时先轻后重、先淡后浓,以表现叶面的明暗和层次感。

风竹的表现:风中的竹叶会呈现出不同的姿态,通过叶尖的指向和叶面的扭曲来表现风势的大小和方向。

四、意境营造:情感与意境的融合

1. 表达情感

画竹不仅是技巧的展现,更是情感的流露,在绘制过程中,应尝试将自己的情感融入其中,无论是表现竹子的坚韧不拔还是其随风摇曳的柔美,都需通过笔触传达出内心的感受,正如郑燮所言:“画竹宜涤虑忘怀。”只有心无杂念,方能画出有生命力的作品。

2. 意境的营造

在画面布局上,可以借鉴中国古典园林的“借景”手法,将远山、云雾、月色等元素融入画中,使画面富有层次感和深远意境,可以通过留白来营造空间感,让观者有更多的想象空间。

五、实践与反思:持续进步的阶梯

1. 勤于练习

画竹需要大量的实践和反复练习,初学者可以从简单的单株竹开始,逐渐增加难度和复杂度,每次练习后都要进行自我反思和总结,找出不足并加以改进。

2. 观摩与交流

多观摩名家画作和展览中的优秀作品,学习他们的构图、用笔和意境营造方法,同时参加绘画交流活动或在线论坛,与其他画友分享心得和经验,可以更快地提升自己的水平。

初学画竹子,不仅是一次技术上的挑战,更是一场心灵的洗礼,在这个过程中,我们学会了如何静下心来观察自然、如何用笔墨表达内心的情感与感悟,正如郑燮所说:“意在笔先者定则也。”在每一次提笔之前先有明确的构思和情感准备,才能使作品既有形又有神,愿每一位初学画竹的朋友都能在这条路上越走越远,最终达到“心手双畅”的境界。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...