《呐喊》是挪威画家爱德华·蒙克于1910年创作的一幅表现主义画作,描绘了一个极度惊恐的扭曲人物形象。这幅画在2012年以1.199亿美元的价格成交,成为当时最昂贵的艺术品之一。其拍卖传奇和价值探索不仅反映了艺术市场的繁荣和变化,也揭示了艺术品的独特魅力和价值。,,《呐喊》的拍卖历程充满了波折和争议,从最初被低估到后来成为拍卖市场的宠儿,其价值不断攀升。这背后既有艺术市场的变化,也有收藏家和投资者对艺术品的独特见解和追求。《呐喊》的价值也在于其艺术性和历史意义,它不仅是蒙克个人艺术风格的代表,也是20世纪初欧洲文化和社会变迁的见证。,,通过对《呐喊》的拍卖传奇和价值探索,我们可以看到艺术品的价值不仅仅在于其物质形态和价格标签,更在于其文化、历史和艺术价值的传承和影响。

在艺术市场的浩瀚星空中,总有一些作品以其独特的魅力、深远的主题或历史背景,成为万众瞩目的焦点,爱德华·蒙克的《呐喊》(The Scream)无疑是这一领域中的璀璨明星,这幅作品不仅以其震撼人心的画面和深刻的情感共鸣,在艺术史上留下了不可磨灭的印记,更在拍卖场上屡创天价,成为衡量艺术价值与市场热度的标尺之一。

呐喊:灵魂的呼喊

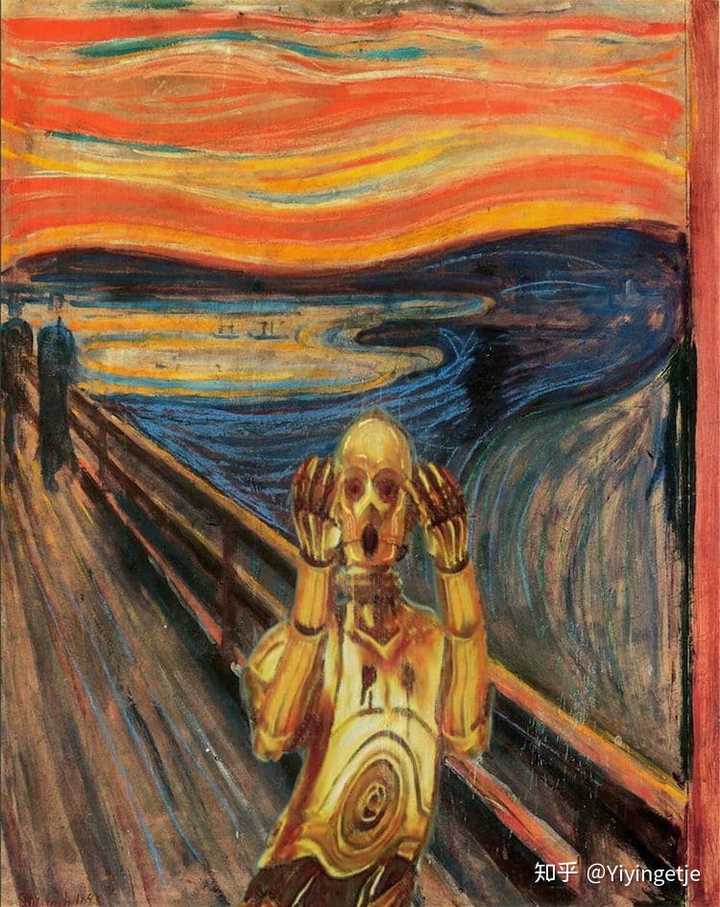

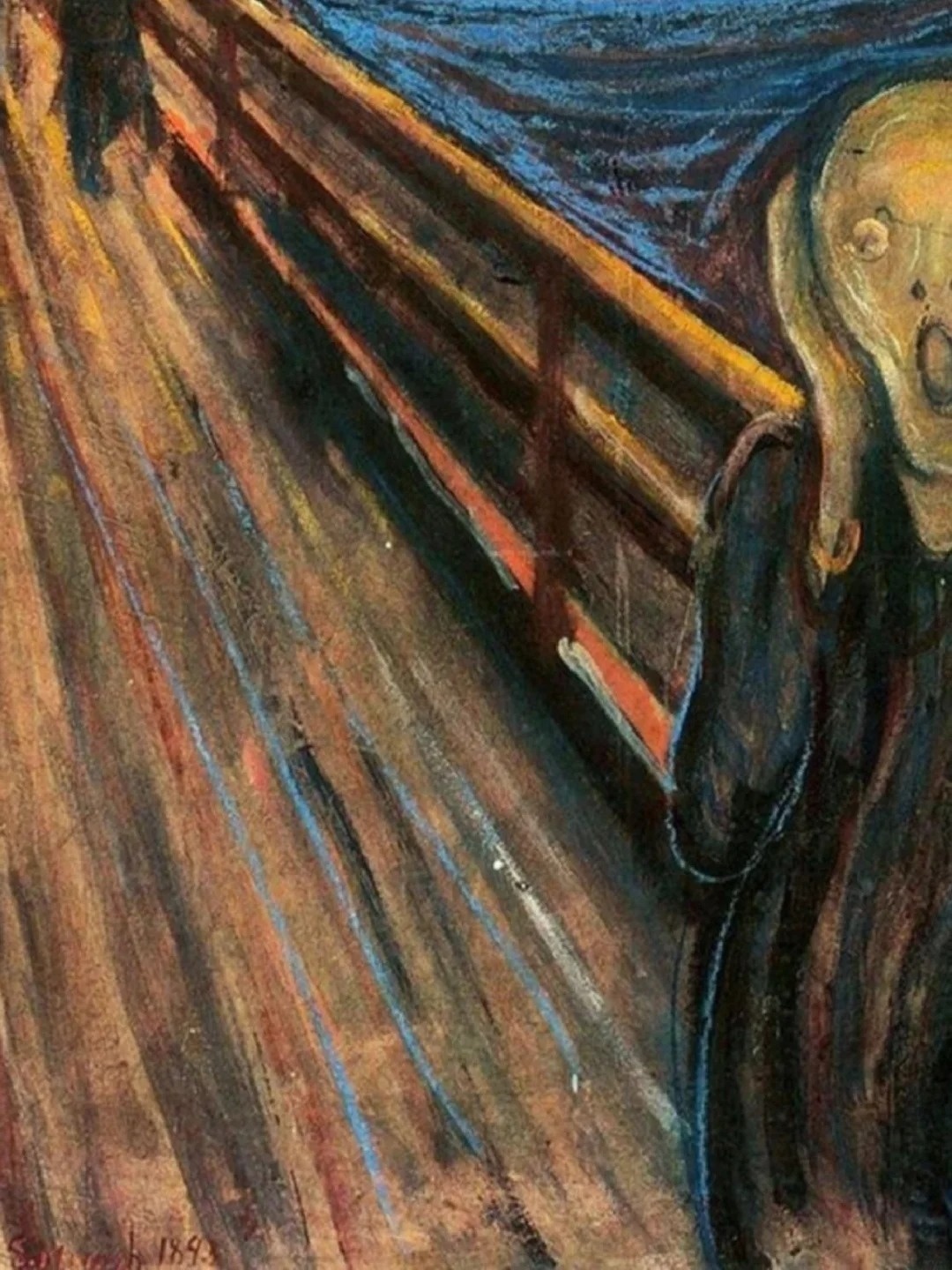

《呐喊》创作于1893年,是挪威表现主义大师爱德华·蒙克(Edvard Munch)的标志性作品,画面中,一个孤独的行人站在荒野上,被血红的天空和赭石色的地平线包围,他张开双臂,仿佛在向世界发出无声的呐喊,这幅画作以其强烈的色彩对比、扭曲的形态和深刻的象征意义,传达了人类在面对自然与内心恐惧时的无助与孤独,它不仅是蒙克个人情感的宣泄,也是对人类共通情感的一次深刻探讨。

拍卖场上的传奇

自问世以来,《呐喊》的命运便与艺术市场紧密相连,1945年,它首次在挪威的奥斯陆国家美术馆展出时并未引起太大关注,但随着时间的推移,其艺术价值逐渐被全球艺术界所认可,1990年,该作品在纽约克里斯蒂拍卖行以创纪录的32,500,000美元(约合215,000,000挪威克朗)的价格售出,这一数字在当时震惊了整个艺术界,而到了2012年2月,《呐喊》再次在纽约苏富比拍卖行亮相,最终以1.199亿美元(约合86,175,000挪威克朗)的天价成交,刷新了当时艺术品拍卖的世界纪录,这一价格不仅是对作品艺术价值的肯定,也反映了全球艺术市场对顶级艺术品需求的日益增长。

价值何在?

《呐喊》之所以能在拍卖场上屡创高价,其价值远超于画布上的颜料与油彩,从艺术价值来看,它代表了表现主义艺术的巅峰之作,对后来的艺术家们产生了深远的影响,是现代艺术发展史上的重要里程碑,从历史与文化价值而言,《呐喊》反映了20世纪初人类社会面临的种种精神危机与心理挑战,其主题跨越国界、文化与时代,具有普遍的共鸣力,其稀有的存世量使得每一件真品都成为收藏家梦寐以求的珍宝。

拍卖价格还受到市场供需关系、经济环境、收藏家偏好等多种因素的影响,随着全球经济的复苏与艺术品投资的升温,《呐喊》这样的顶级艺术品成为了高端投资者和博物馆争相追逐的对象,其每一次转手不仅意味着财富的转移,更是艺术品味与文化地位的象征。

艺术市场的风向标

《呐喊》的拍卖价格不仅是一个数字的跳跃,更是艺术市场趋势的晴雨表,它反映了当代社会对艺术品的投资热情、对文化价值的重新审视以及对精神追求的渴望,在数字化、信息化高度发达的今天,这样一幅具有强烈情感共鸣与时代印记的作品,更像是一个时代的缩影,让人们在欣赏其美学价值的同时,也能感受到那份穿越时空的情感共振。

尽管“艺术无价”这一说法常被提及,但《呐喊》的拍卖历程却生动地展示了艺术作品在市场中的具体价值,它不仅是一幅画作的价格标签,更是对艺术创作、审美趋势、社会心理乃至经济动态的综合反映,每一次拍卖的背后,都是对艺术生命力、文化影响力以及人类情感共通性的深刻探讨。《呐喊》的故事告诉我们,艺术的价值在于它能够触动人心、跨越时空、连接过去与未来,而其在拍卖场上的表现,则是这一价值的直接体现与市场认可。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...