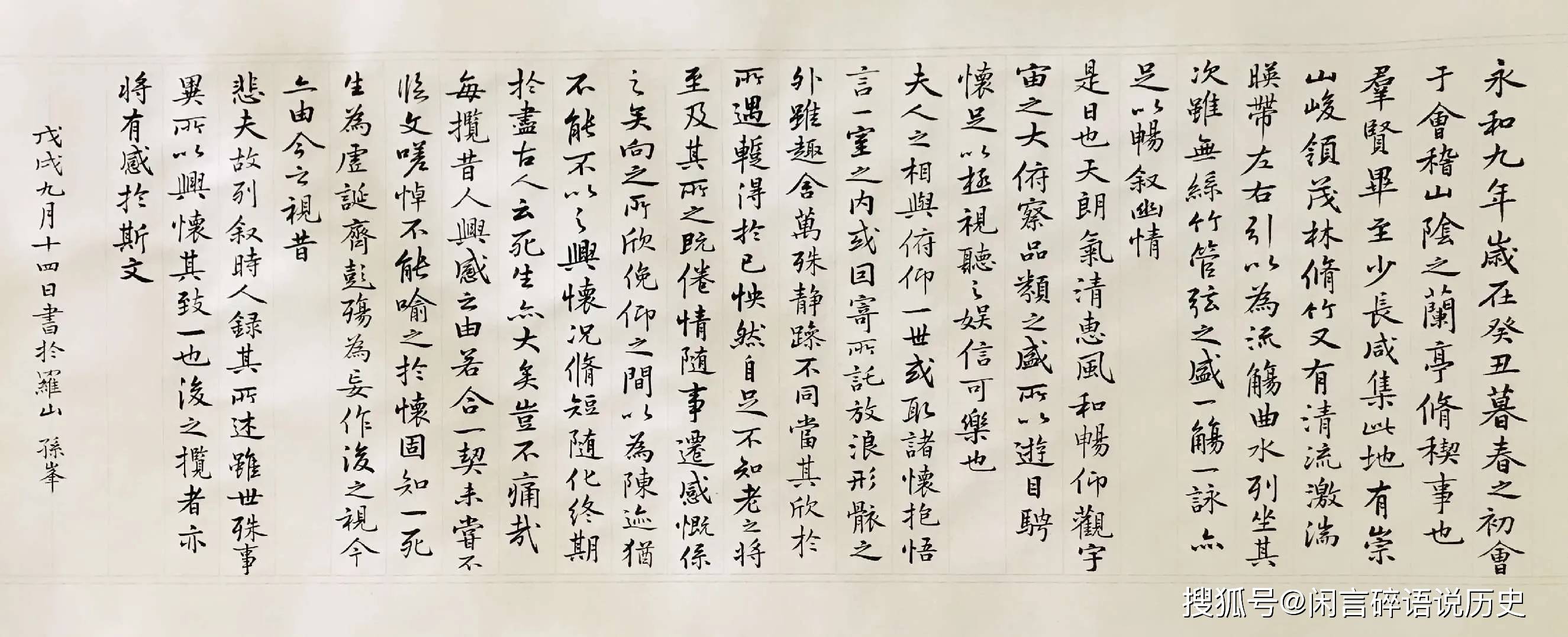

兰亭序真迹,被誉为书法艺术的巅峰之作,其千年魅力至今不减。此作由东晋书法家王羲之在公元353年创作,共28行、324字,笔法秀丽多变,字体自然流畅,被誉为“天下第一行书”。其内容记述了王羲之与友人在兰亭集会时的情景,表达了作者对人生、自然和艺术的深刻感悟。兰亭序真迹的魅力不仅在于其书法艺术的精湛,更在于其背后所蕴含的深厚文化内涵和历史价值。它见证了东晋时期的文化繁荣和书法艺术的辉煌,对后世书法艺术的发展产生了深远的影响。兰亭序真迹已成为中国书法艺术的代表之一,吸引着无数书法爱好者和文化学者前来观赏、研究,其千年魅力依然令人陶醉。

在浩瀚的历史长河中,总有一些作品以其独特的艺术魅力和深远的文化价值,穿越时空的界限,成为永恒的经典。《兰亭序》无疑是这一行列中的璀璨明珠,作为中国书法史上的巅峰之作,其真迹的高清图片不仅为后人提供了研究古代书法的宝贵资料,更让无数书法爱好者得以近距离感受那份跨越千年的笔墨韵味与情感共鸣。

兰亭序的背景与价值

《兰亭集序》又名《兰亭宴集序》、《兰亭禊帖》等,是东晋时期大书法家王羲之在公元353年于会稽山阴(今浙江绍兴)兰亭与友人雅集时所书,这篇序文记述了当时文人雅士们曲水流觞、吟诗作赋的盛况,同时也表达了作者对生命、自然及宇宙的深刻感悟,王羲之以其卓越的书法技艺,将文字与情感完美融合,使得《兰亭序》不仅是一篇文学佳作,更是一件无与伦比的书法艺术品。

真迹的神秘与追寻

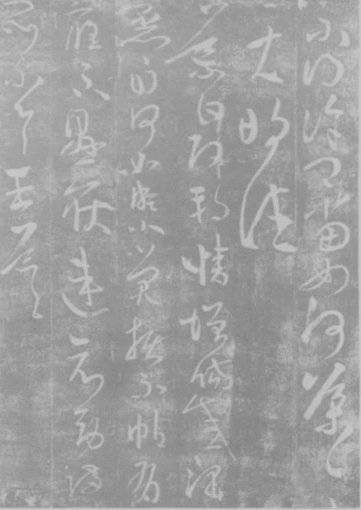

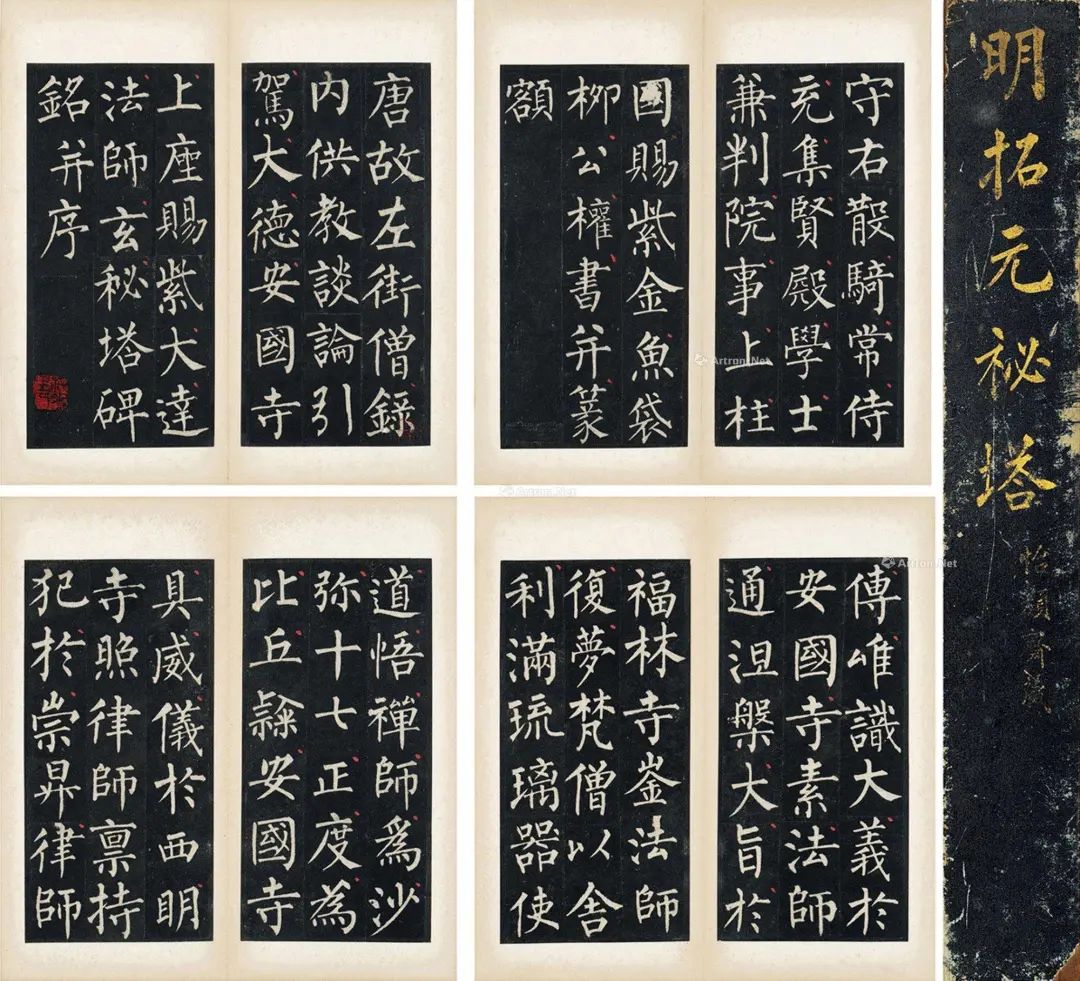

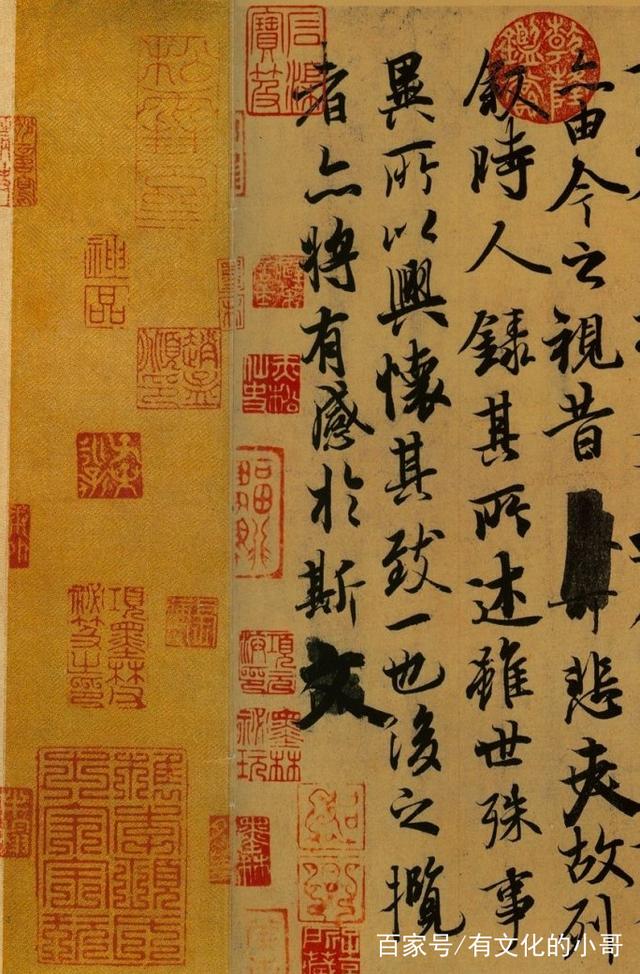

遗憾的是,据历史记载,《兰亭序》的真迹在唐太宗李世民死后随葬昭陵,至今未有出土,尽管如此,后世对《兰亭序》的追慕与研究从未停歇,尤其是随着科技的发展,现代技术如高分辨率扫描、数字成像等,使得我们能够通过高清图片一窥《兰亭序》的真容,虽非实物,却也足以让人震撼于其精妙绝伦的笔法与布局。

高清图片下的艺术细节

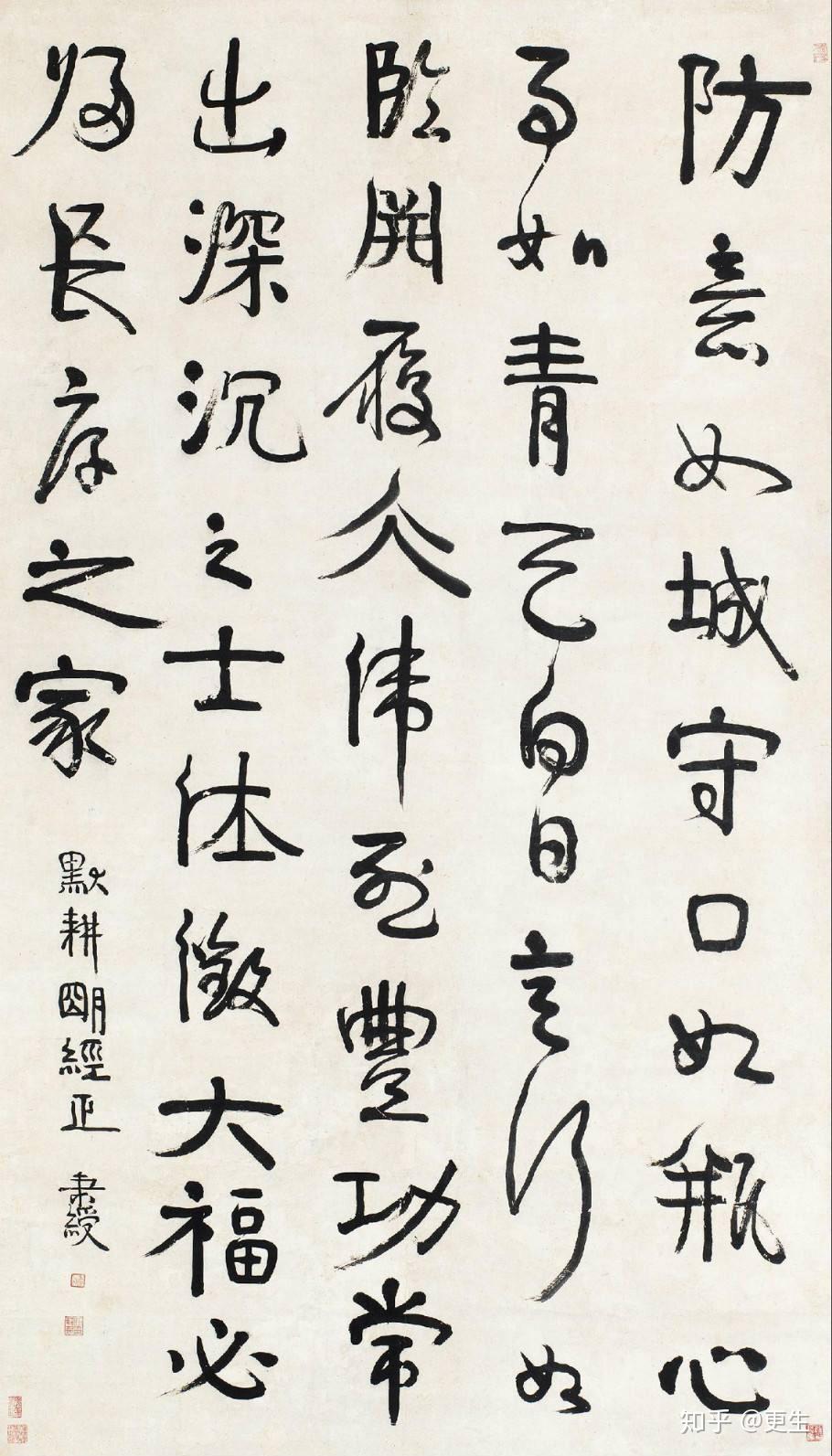

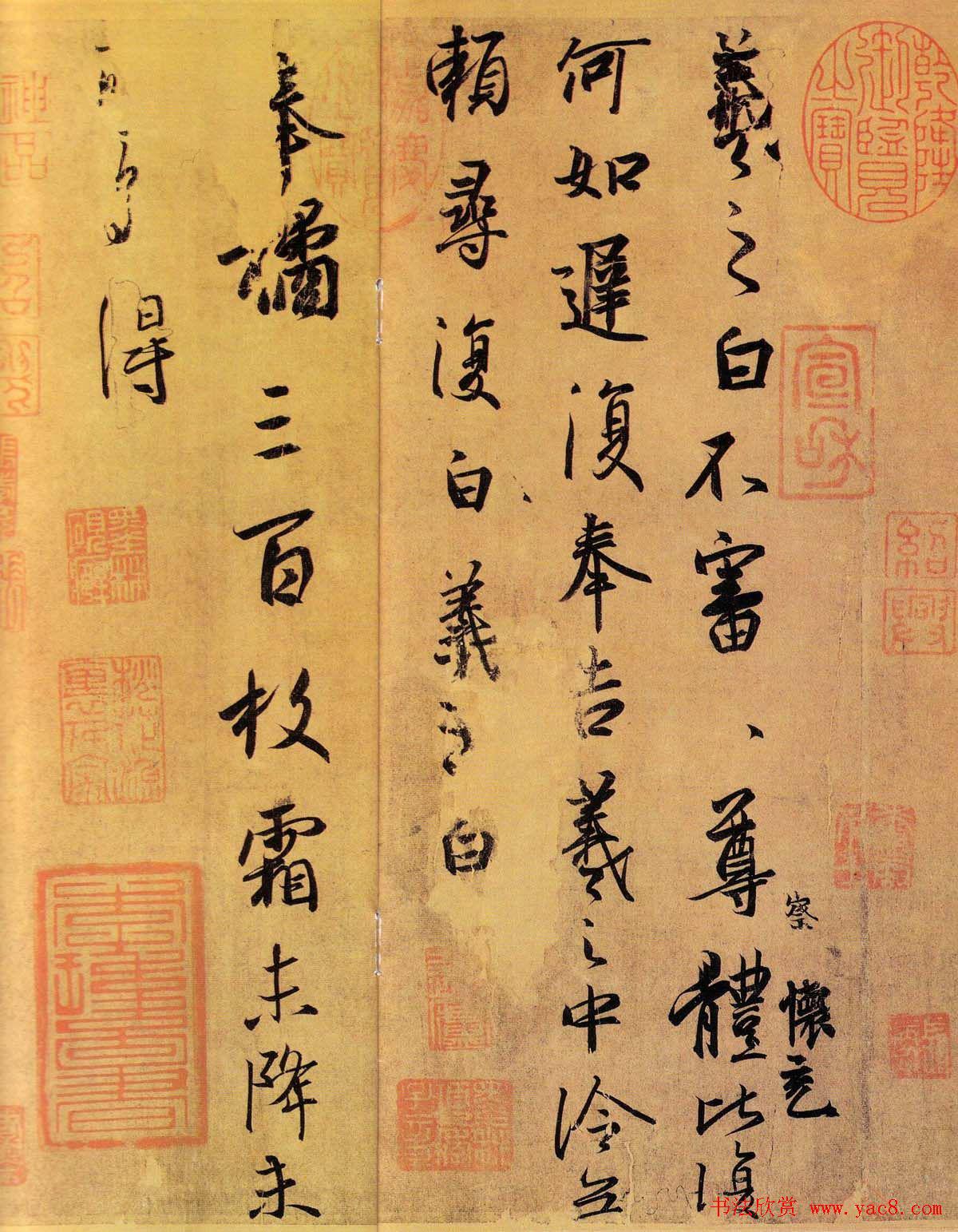

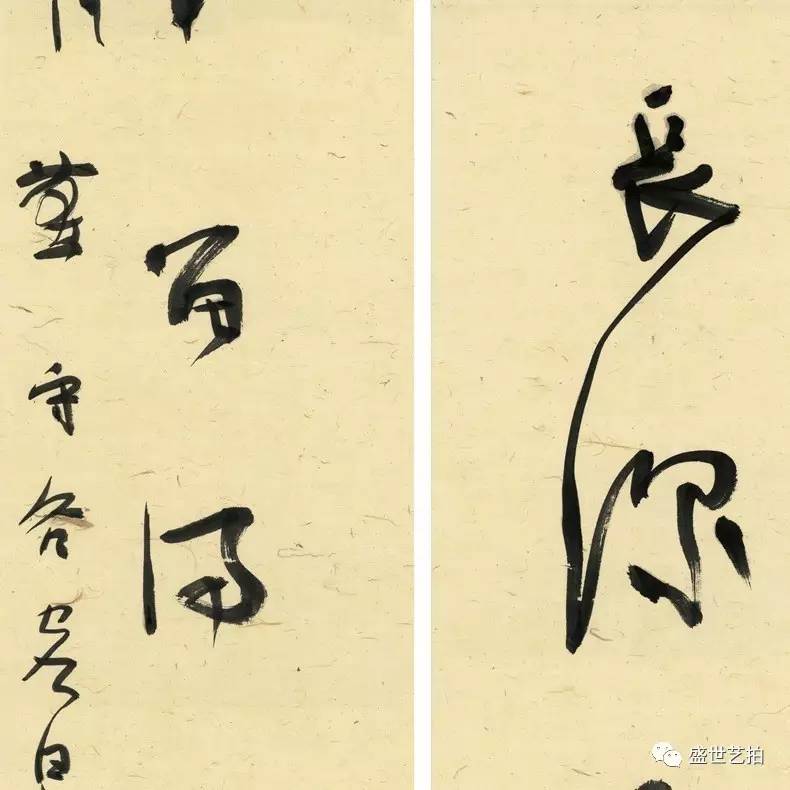

通过现代技术复原的高清图片,我们可以清晰地看到《兰亭序》中每一个字、每一笔、每一划的精妙之处,王羲之的书法,被誉为“飘若浮云,矫若惊龙”,其特点在于用笔细腻多变,结体自然洒脱,既有隶书的古朴,又有草书的流畅,更有行书的灵动,在高清图片中,这种“不拘一格”的书写风格被展现得淋漓尽致:

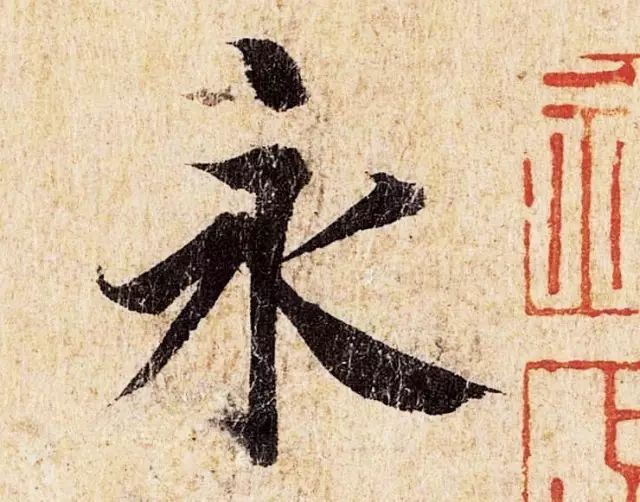

笔法:王羲之的笔法变化多端,起笔、运笔、收笔皆见功夫,如“之”字,其横画由细至粗,再由粗至细,展现出极强的节奏感和力度感;而“永”字的竖画则如高山坠石,力透纸背。

结构:字与字之间、行与行之间的布局疏密有致,既不拥挤也不松散,如“群”字上紧下松,显得稳重而不失灵动;“集”字则左低右高,形成一种自然的视觉张力。

墨色:从高清图片中还可以观察到墨色的浓淡干湿变化,这种变化使得整幅作品层次分明,生动而富有变化,如“乐”字墨色饱满,“天”字则略显淡雅,体现了王羲之对墨色的精妙掌控。

艺术价值与文化意义

《兰亭序》不仅仅是一件书法作品那么简单,它还承载着丰富的文化内涵和哲学思想,王羲之在文中表达了对生命短暂的感慨和对自然美景的热爱,这种情感通过其独特的书法艺术得到了完美的传达,后世无数文人墨客在品读《兰亭序》时,不仅是在欣赏书法之美,更是在进行一场心灵的对话与思考。

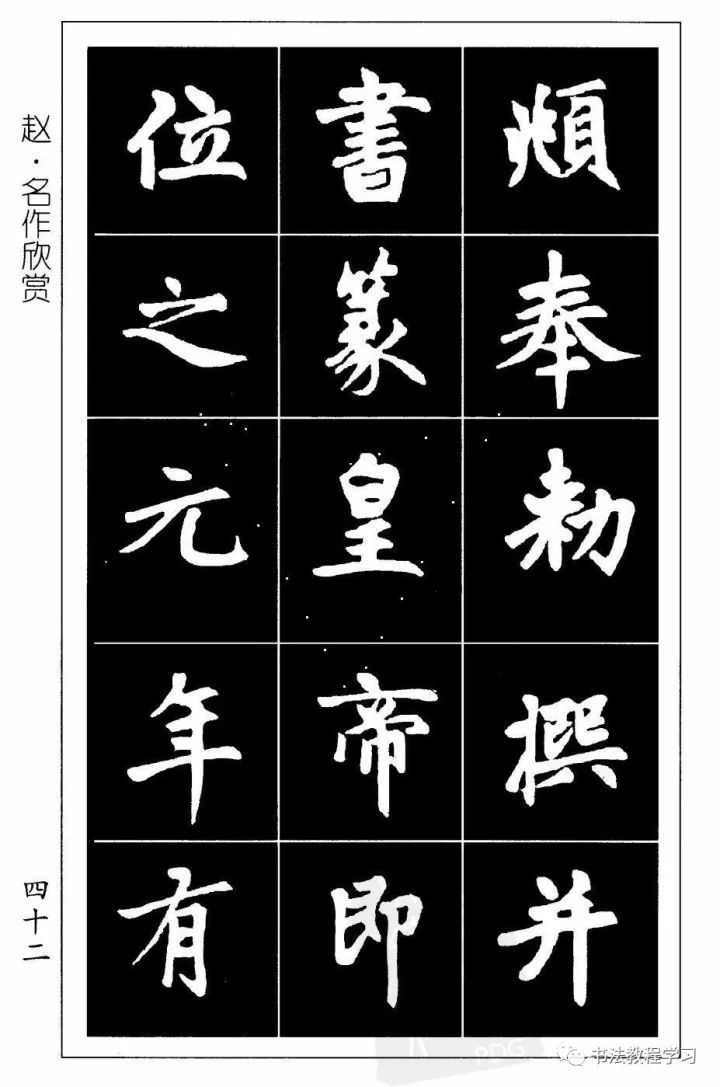

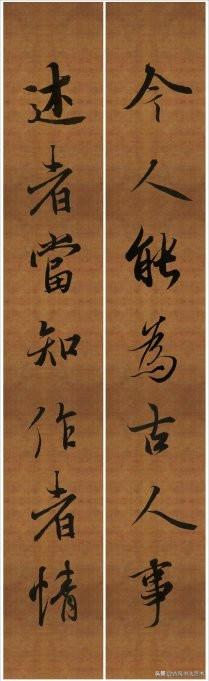

《兰亭序》对于后世书法艺术的发展产生了深远的影响,它开创了行书的新纪元,对后世书法家如颜真卿、米芾等人的创作产生了直接或间接的影响,可以说,《兰亭序》不仅是王羲之个人艺术成就的体现,也是中国书法艺术发展史上的一座丰碑。

现代社会的传承与保护

尽管《兰亭序》真迹已随唐太宗长眠地下,但通过现代科技手段复原的高清图片,我们依然能够感受到那份跨越千年的艺术魅力,在数字化时代背景下,《兰亭序》高清图片的传播与展示,不仅为学术研究提供了便利,也让更多普通民众有机会近距离接触并了解这一国宝级作品,这也提醒我们对于文化遗产保护的重要性——在科技飞速发展的今天,如何更好地利用现代技术手段来保护和传承这些珍贵的文化遗产,是一个值得深思的问题。

《兰亭序》真迹的高清图片,是连接过去与未来的桥梁,它让我们在欣赏书法之美的同时,也深刻感受到了中华文化的博大精深和历史底蕴。《兰亭序》不仅是中国书法的巅峰之作,更是世界文化宝库中的瑰宝,它启示我们:在快节奏的现代生活中保持一份对传统文化的敬畏之心和传承之责,让这份跨越千年的艺术之光继续照亮我们的前行之路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...