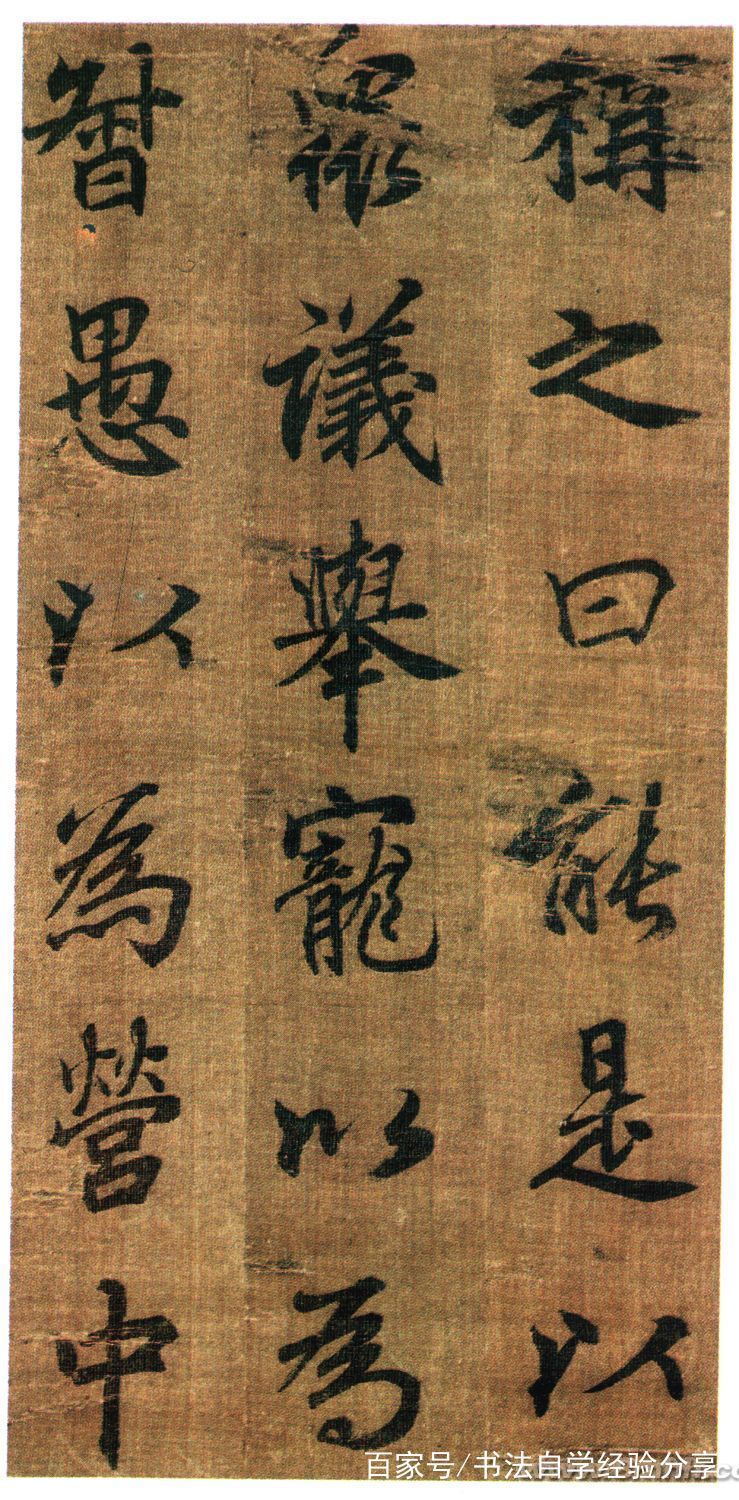

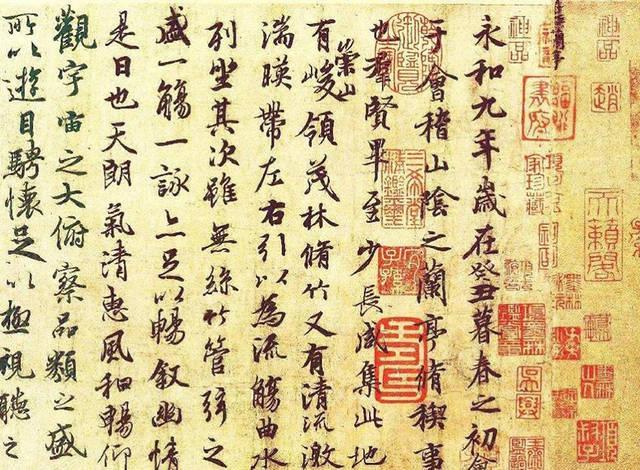

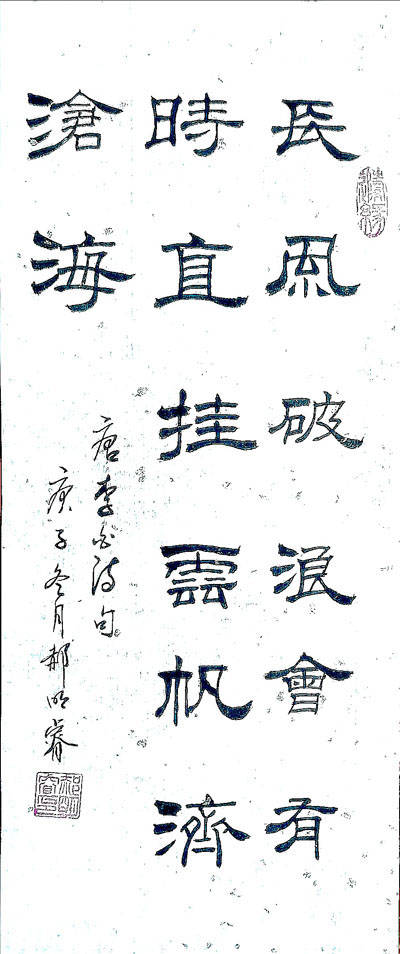

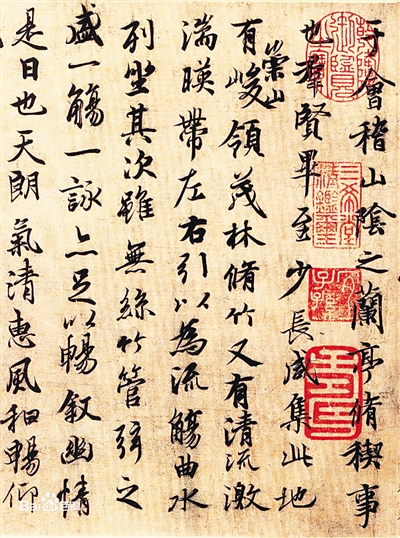

《兰亭序》是王羲之的传世之作,被誉为“千古绝唱,墨韵流芳”。其全文真迹字帖图片展示了王羲之卓越的书法技艺和深厚的文化底蕴。,,在图片中,我们可以看到《兰亭序》的每一个字都蕴含着独特的韵味和气息,笔法流畅自然,结构严谨而不失灵动。字与字之间、行与行之间的布局错落有致,展现出一种和谐而富有变化的美感。,,《兰亭序》的墨色变化也十分丰富,从浓墨到淡墨,从湿墨到干墨,层次分明,使得整幅作品更加生动、立体。,,《兰亭序》不仅是中国书法艺术的瑰宝,也是中华文化的重要代表之一。通过赏析其真迹字帖图片,我们可以更好地领略到中国书法的独特魅力,感受到王羲之卓越的书法技艺和深厚的文化底蕴。

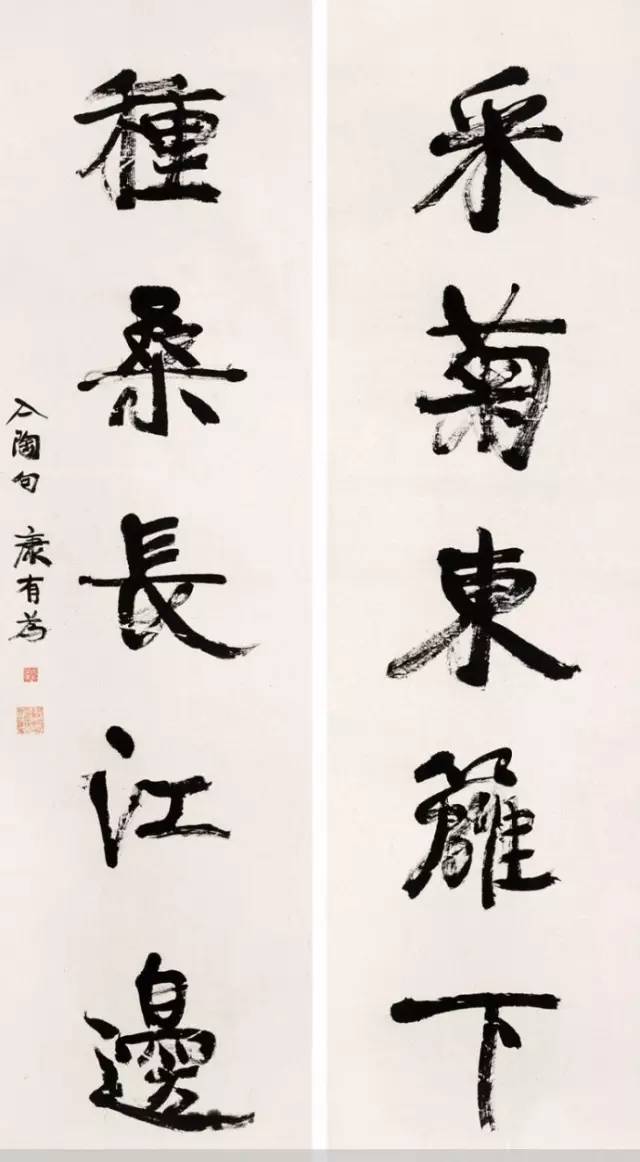

在中国书法艺术的璀璨星河中,王羲之的《兰亭序》无疑是最为耀眼的明珠之一,这不仅仅是一幅书法作品,更是中华文化博大精深、源远流长的象征,本文将带您走进《兰亭序》的书法世界,通过全文真迹字帖图片的赏析,感受其独特的艺术魅力与深厚的文化底蕴。

一、兰亭序的背景与创作

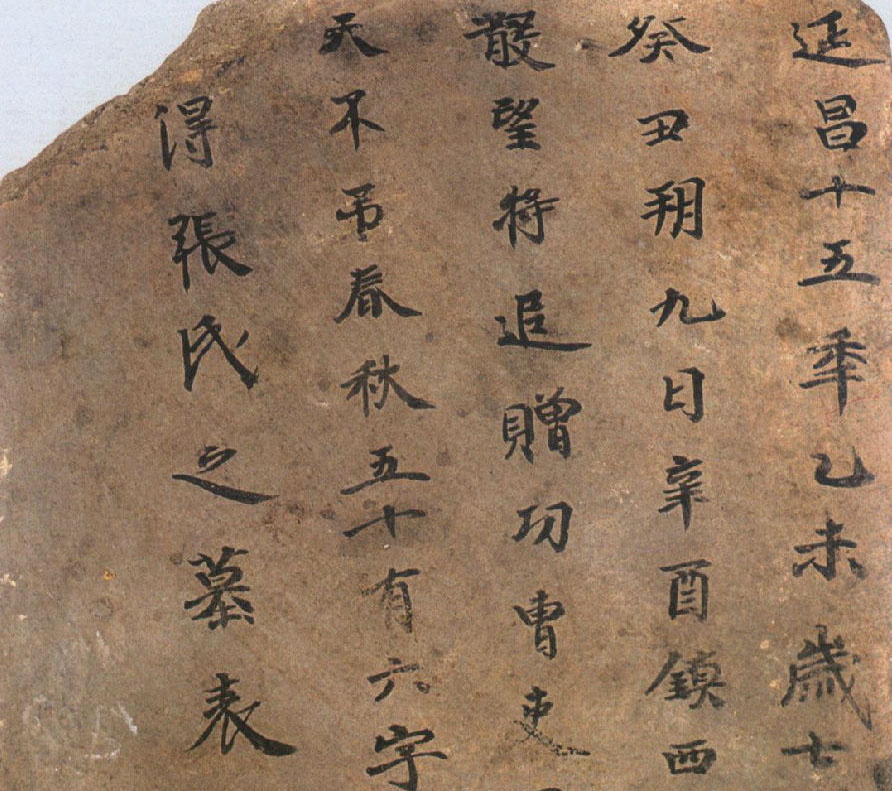

《兰亭序》又名《兰亭集序》、《临河序》、《禊帖》等,是东晋时期书法家王羲之在公元353年(晋永和九年)暮春之际,于会稽山阴的兰亭集会时所作,这次集会由王羲之的叔父王导提议,参与者包括谢安、孙绰等社会名流共41人,他们曲水流觞,吟诗作赋,王羲之乘兴用鼠须笔、蚕茧纸写下这篇序文,被誉为“天下第一行书”。

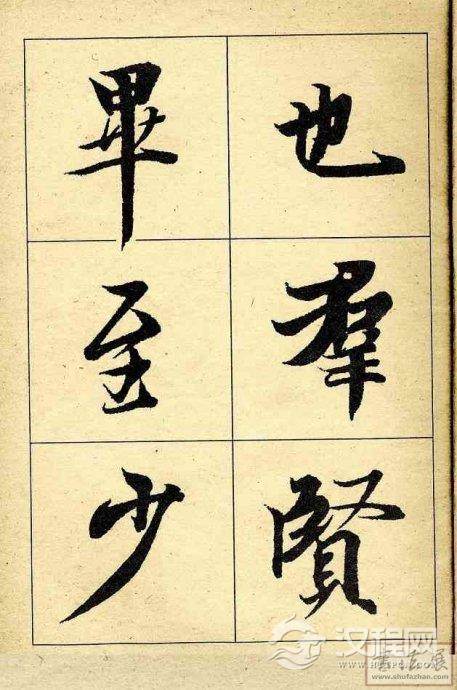

《兰亭序》全文共28行,324字,内容主要记述了集会时的自然风光、人物情感及对人生哲理的感悟,其书法艺术特色主要体现在以下几个方面:

1、笔法精妙:王羲之的笔法变化多端,既有中锋的遒劲,又有侧锋的灵动,他巧妙地运用了提按、转折、顿挫等技巧,使得每一个字都富有生命力,如“之”字在文中多次出现,但每次的形态都各不相同,充分展示了其高超的笔法技艺。

2、结构严谨:每个字的结构都经过精心布局,既符合汉字的构造规律,又融入了个人独特的审美观念,字与字之间、行与行之间既独立成章又相互呼应,整体上呈现出一种和谐统一的美感。

3、章法自然:整篇《兰亭序》的章法布局自然流畅,没有刻意做作之感,王羲之在书写时似乎完全沉浸在自然与人文的交融之中,笔随心动,意到笔到,这种自然天成的章法使得《兰亭序》具有了极高的艺术价值。

4、墨色变化:由于使用的是墨汁书写,《兰亭序》的墨色也富有变化,浓淡干湿、枯润相间,使得整篇作品层次分明、韵律感强,这种墨色的变化进一步增强了作品的视觉效果和艺术感染力。

三、全文真迹字帖图片赏析

为了更好地理解《兰亭序》的艺术魅力,我们可以通过一些流传下来的真迹字帖图片进行赏析,以下是几个关键部分的解析:

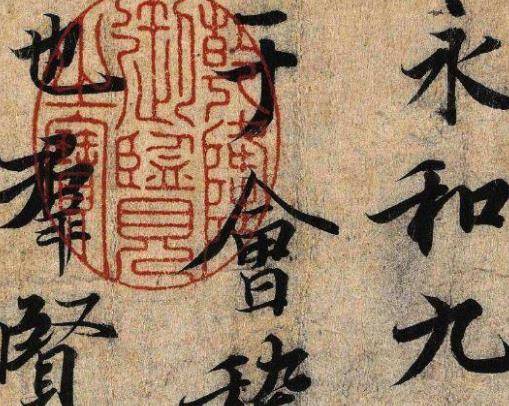

1、开篇“永和九年”:这四个字作为开篇,笔势雄健而又不失灵动,尤其是“永”字的最后一笔,力透纸背,展现出王羲之深厚的内功和精湛的技艺,而“和”字的横画则显得平实稳重,为整篇作品定下了基调。

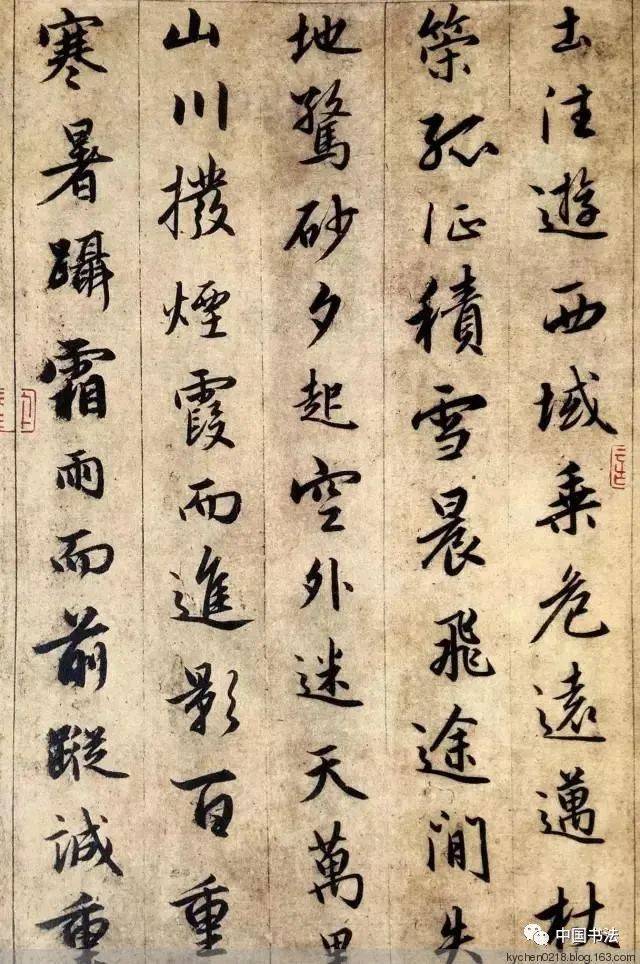

2、“此地有崇山峻岭”一段:这一段文字中,“崇山峻岭”四字笔力遒劲而又不失秀美,“茂林修竹”则显得清雅脱俗,王羲之通过这一段文字的书写,将自然景色的壮丽与秀美完美地融合在一起,体现了人与自然的和谐共处。

3、“虽无丝竹管弦之盛”至“亦足以畅叙幽情”:这一部分是《兰亭序》中最为人称道的一段文字之一,王羲之在这里表达了对人生哲理的深刻感悟和对自然美景的无限热爱,从“虽无丝竹管弦之盛”到“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,笔触由轻转重、由快转慢,情感也随着文字的流淌而逐渐深入人心,尤其是“一觞一咏”四字,笔法流畅而又不失力度,充分展现了王羲之的书法艺术魅力。

4、后之览者”至“亦将有感于斯文”:虽然我们现在看到的是冯承素摹本(即《神龙本》),但即便如此,《兰亭序》的结尾依然令人动容,王羲之在这里表达了对后世读者的期望和祝愿,同时也对自己的作品充满了自信和自豪,这一部分的书写显得更加沉稳而内敛,但依然能感受到其深厚的情感和艺术感染力。

四、兰亭序的文化价值与影响

《兰亭序》不仅仅是一幅书法作品那么简单,它还承载着丰富的文化价值和深远的影响。《兰亭序》体现了中国传统文化中“天人合一”的思想观念以及文人雅士追求自然、崇尚自由的精神风貌;《兰亭序》对后世书法艺术的发展产生了巨大的影响和推动作用;《兰亭序》还成为了中国书法史上的一个重要里程碑和标志性作品;《兰亭序》还具有极高的历史价值和研究价值为后人研究东晋时期的社会文化、历史背景等提供了宝贵的资料和线索。

《兰亭序》以其独特的艺术魅力、深厚的文化底蕴以及广泛的影响力成为了中国书法艺术中的一颗璀璨明珠,通过对其全文真迹字帖图片的赏析我们可以更加深入地理解其艺术价值和历史意义,愿我们都能在欣赏《兰亭序》的过程中感受到那份跨越千年的墨香与韵味让这份宝贵的文化遗产得以传承和发扬光大!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...