国画竹林以其独特的艺术魅力,展现出竹影摇曳、墨韵生辉的绝美景象。画面中,竹叶轻拂,仿佛在微风中轻轻摇动,而墨色的运用则使得竹子的形态与质感得以淋漓尽致地展现。这种艺术形式不仅体现了中国传统文化中“以形写神”的美学理念,更蕴含了人们对自然之美的敬畏与向往。在墨香与竹影的交织中,观者仿佛能听到竹林间的细语,感受到那份超脱尘世的宁静与淡泊。国画竹林以其深邃的意境和独特的艺术语言,成为了中国传统文化中不可或缺的一部分,也是人们追求心灵归宿和精神寄托的重要载体。

在中国传统文化的浩瀚星空中,国画以其独特的艺术语言和深远的文化内涵,历久弥新,成为连接古今的桥梁,而在这片艺术的海洋中,竹林题材的国画作品尤为引人注目,它不仅是对自然之美的捕捉,更是文人墨客情感与哲思的寄托,本文将带您走进国画竹林的世界,探索其艺术魅力、文化寓意及现代价值。

一、竹林国画的艺术特色

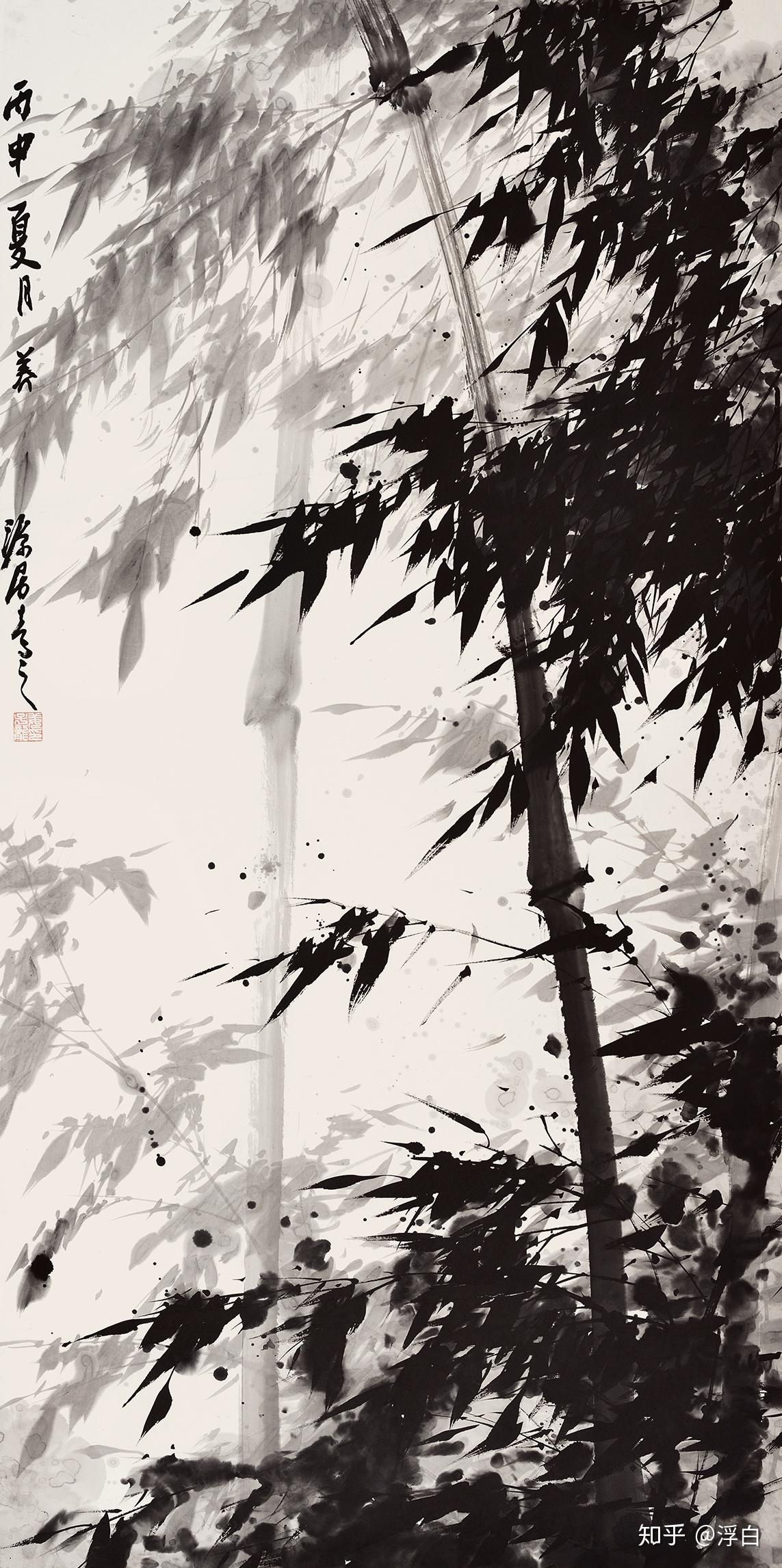

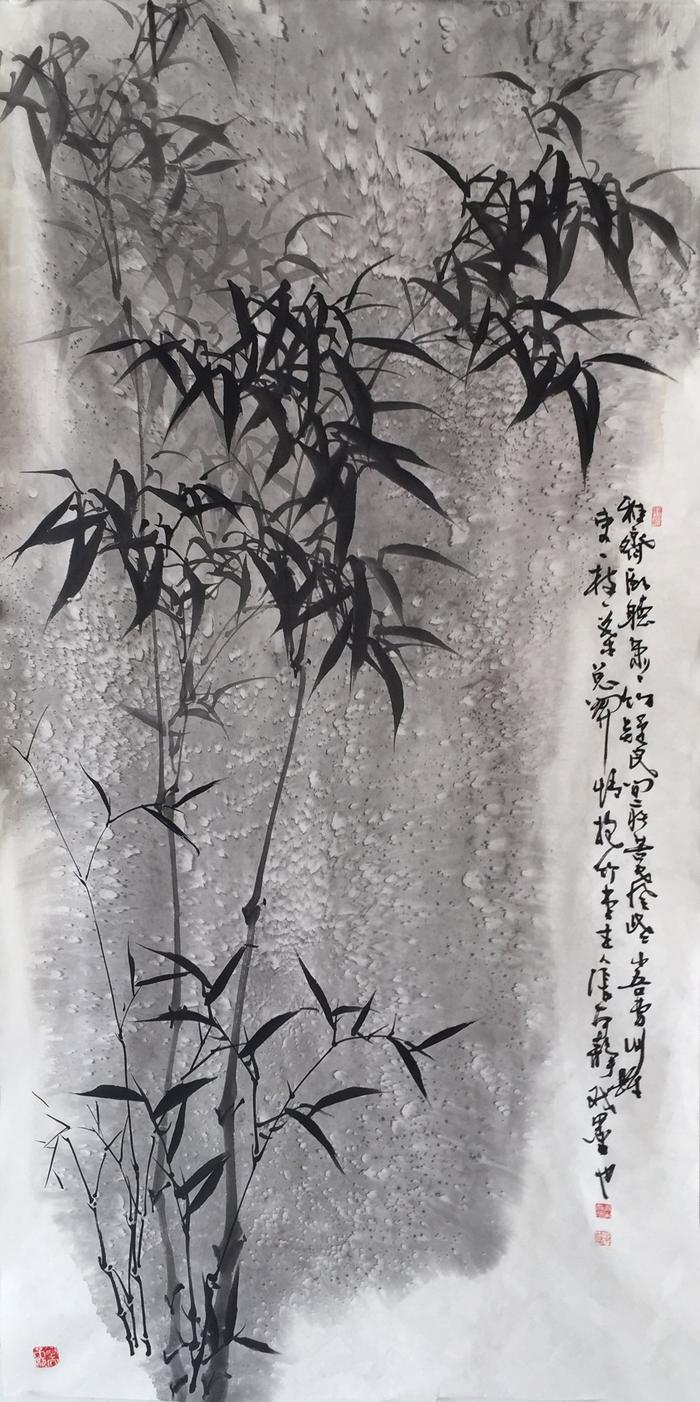

国画竹林,以其独特的构图、精湛的笔法和深远的意境,展现了东方艺术的独特魅力,画家们往往选取清晨或黄昏时分,光线柔和,雾气缭绕的竹林作为创作背景,利用水墨的浓淡干湿,勾勒出竹叶的轻盈与竹干的坚韧,在技法上,工笔与写意相融合,既有精细入微的叶脉纹理,也有挥洒自如的竹林气势,展现出“以形写神,形神兼备”的高超境界。

二、文化寓意的深邃

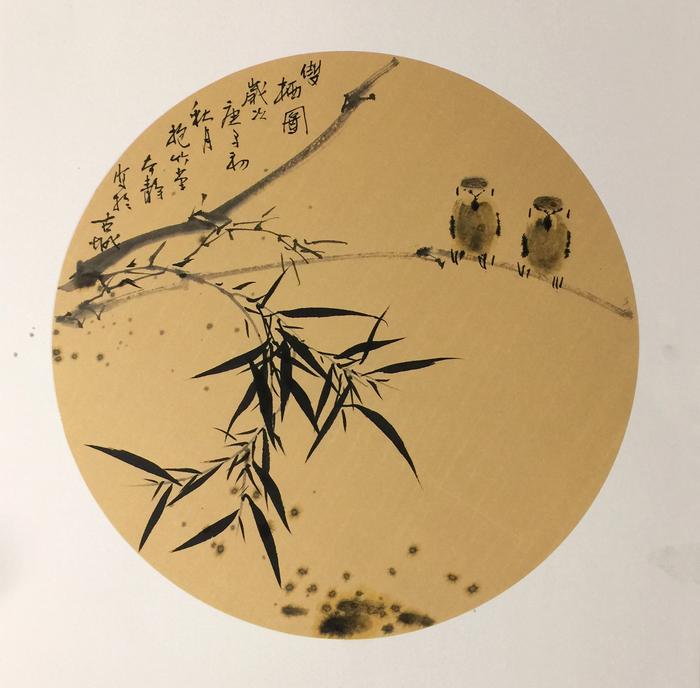

国画竹林不仅仅是自然景观的再现,更是文化符号的象征,在中国传统文化中,竹子被赋予了丰富的象征意义:它代表着坚韧不拔、高风亮节的精神品质,正如古人所云“宁可食无肉,不可居无竹”,竹林在画面中往往被赋予了超脱尘世、追求精神自由的高洁之志,竹子四季常青,象征着生命的顽强与永恒,以及君子之交淡如水的深厚情谊。

三、历史传承与名家风范

国画竹林的历史可以追溯到魏晋时期,历经唐、宋、元、明、清各代的发展,形成了不同的风格流派,唐代王维的“墨竹”开创了水墨写意之先河;宋代文同、苏轼等文人士大夫的参与,使竹林成为文人画的重要题材;元代赵孟頫、明代徐渭等人的作品则更加注重个人情感的抒发和笔墨技巧的探索,到了清代,郑板桥的“瘦马湖石图”更是将竹子的精神风貌与个人情怀紧密结合,达到了形神兼备的艺术高度。

四、现代价值与启示

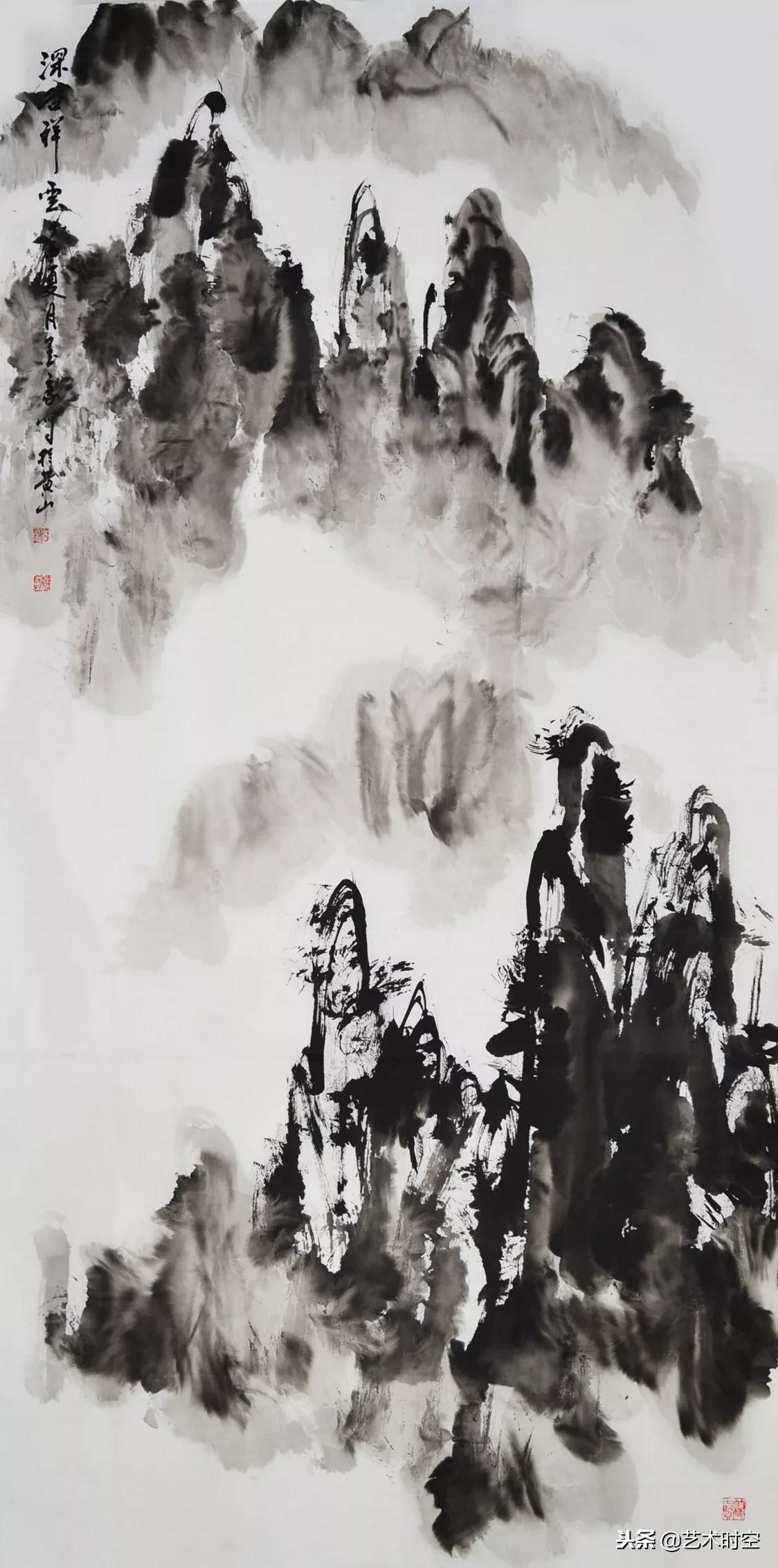

在快节奏的现代社会中,国画竹林不仅是一种审美享受,更是一种心灵的慰藉和精神的寄托,它提醒人们在喧嚣中寻找内心的宁静,学习竹子“任尔东西南北风”的坚韧与淡泊,国画竹林也是中华文化软实力的一种体现,通过其独特的艺术形式和深厚的文化底蕴,向世界展示着中国文化的魅力与智慧。

五、创作实践与个人感悟

作为一位国画爱好者,我曾多次尝试以竹林为题进行创作,在笔墨的运用上,我力求做到“心手双畅”,让每一笔都蕴含着对自然的敬畏和对生活的感悟,在构图上,我倾向于采用留白手法,让观者的想象空间得以延伸,仿佛能听到竹叶在风中轻轻摇曳的声音,每一次创作都是一次心灵的洗礼,让我更加深刻地理解了“外师造化,中得心源”的艺术真谛。

国画竹林,以其独特的艺术魅力和深远的文化内涵,穿越千年而不衰,它不仅是画家笔下的风景,更是中华民族精神的象征,在未来的日子里,愿我们能够继续传承和发扬这一份宝贵的文化遗产,让国画竹林的艺术之光继续照亮前行的道路,正如古人所言:“宁可食无肉,不可居无竹;无肉令人瘦,无竹令人俗。”让我们在繁忙的生活中寻得一片精神的净土,让国画竹林的墨香永续于世。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...