达芬奇与梵高,两位艺术巨匠跨越时空的对话,从达芬奇的《蒙娜丽莎》到梵高的《向日葵》,展现了艺术从文艺复兴到印象派的演变。达芬奇的《蒙娜丽莎》以其神秘的微笑和深邃的背景,展现了人文主义对个体情感和内心世界的关注;而梵高的《向日葵》则以鲜艳的色彩和强烈的笔触,表达了印象派对自然光影和情感表达的追求。两位艺术家的作品虽然风格迥异,但都以独特的视角和深刻的情感,影响了后世的艺术创作。他们的对话,不仅是对艺术技巧的探讨,更是对艺术本质和人类情感的深刻反思。

在艺术的长河中,两位巨匠的名字如同璀璨星辰,各自在不同的时代闪耀着独特的光芒——列奥纳多·达·芬奇与文森特·梵高,尽管他们生活在截然不同的时代,达芬奇活跃于文艺复兴时期的意大利,而梵高则是19世纪末至20世纪初的荷兰后印象派代表,但若以艺术的深度与广度为坐标轴,两位大师的创作却意外地展现出了一种跨越时空的对话与共鸣,本文将探索达芬奇的《蒙娜丽莎》与梵高的《向日葵》这两件作品之间的微妙联系,以及它们各自如何以不同的方式诠释了“观察”、“情感”与“永恒”的艺术主题。

达芬奇:《蒙娜丽莎》——神秘微笑的永恒之谜

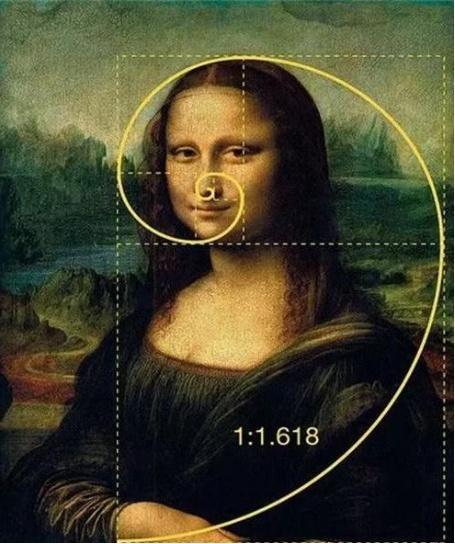

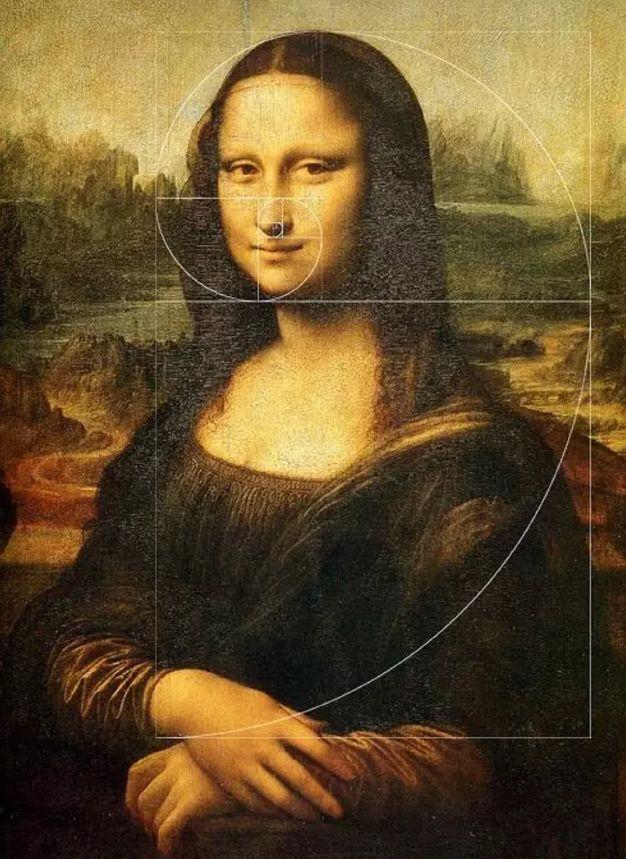

提及达芬奇,无人不晓其传世之作《蒙娜丽莎》,这幅画作不仅因其精湛的技艺和深邃的主题而闻名于世,更因其主角蒙娜丽莎那神秘的微笑,成为了艺术史上最令人费解的谜题之一,达芬奇以超凡的细腻笔触,捕捉了蒙娜丽莎瞬息万变的神情,那抹微笑中既有温柔、又有哀愁,仿佛蕴含着无尽的故事与情感。

《蒙娜丽莎》不仅是绘画技巧上的巅峰之作,更是对人类情感复杂性的深刻探索,它教会我们如何细致入微地观察人性的多面性,以及如何通过艺术手段传达那些难以言喻的微妙情感,正如达芬奇在创作中所秉持的“镜子理论”——艺术应如同一面镜子,反映人性的真实面貌,不带有任何偏见或夸张,这种对真实与美的极致追求,为后世艺术家提供了无尽的灵感源泉。

梵高:《向日葵》——激情与生命的赞歌

转而看向梵高的《向日葵》,这组画作以其鲜艳的色彩、强烈的笔触和饱满的情感,成为了后印象派的标志性作品,梵高笔下的向日葵,不仅仅是植物本身的再现,它们是画家内心世界的外化,是对生命力的热烈颂扬,也是对艺术创作过程中情感释放的直接体现,每一朵向日葵都仿佛在诉说着一个关于太阳、关于生命、关于创造的故事。

与达芬奇的冷静克制不同,梵高的《向日葵》充满了激情与冲动,它们以近乎抽象的方式,展现了梵高对色彩和形式的独特理解,以及他内心深处对生活的渴望与挣扎,这些向日葵不仅仅是静物画中的对象,它们是梵高灵魂的镜像,是他试图通过艺术来寻找自我认同和心灵慰藉的象征,正如梵高所言:“我梦想着绘画,我画着我的梦想,通过绘画,我像柏拉图那样生活。”

从《蒙娜丽莎》到《向日葵》:艺术之眼的跨越时空对话

尽管达芬奇与梵高在风格、技法乃至时代背景上有着天壤之别,但他们的作品在更深层次上存在着一种精神上的共鸣,这种共鸣体现在他们对“观察”的极致追求、对“情感”的深刻表达以及对“永恒”的艺术追求上。

观察的艺术: 达芬奇通过《蒙娜丽莎》展示了他对人物内心世界的精准把握,他的观察不仅仅是视觉上的,更是心灵深处的洞察,而梵高在《向日葵》中,则是对自然界的直接而热烈的凝视,他的观察方式更加直接、更加情感化,两者虽方法不同,但都达到了对事物本质深刻理解的高度。

情感的抒发: 达芬奇的《蒙娜丽莎》以其含蓄的方式传达了人类情感的微妙变化,而梵高的《向日葵》则以更为直接、甚至略带狂放的方式释放了内心的激情与渴望,这种情感的不同表达方式,实则都是艺术家对生活、对自我深刻理解后的真诚流露。

永恒的追求: 无论是达芬奇的细腻描绘还是梵高的激情挥洒,他们都试图在作品中捕捉那些超越时间限制的美与真,达芬奇的《蒙娜丽莎》以其不朽的微笑跨越了世纪,成为永恒的象征;而梵高的《向日葵》则以其强烈的生命力,展现了艺术所能达到的情感深度与强度。《蒙娜丽莎》与《向日葵》,虽风格迥异,却共同证明了艺术能够跨越时空的限制,触动每一个时代观者的心灵。

达芬奇与梵高,这两位艺术巨匠虽然生活在不同的时代,但他们通过各自的作品搭建了一座连接过去与未来的桥梁,在这座桥梁上,我们看到了观察的智慧、情感的力量以及永恒的追求。《蒙娜丽莎》教会我们如何细腻地观察人性,《向日葵》则让我们感受到生命的力量与激情,两者虽风格迥异,却共同诠释了艺术的真谛——它不仅是视觉的盛宴,更是心灵的触动,在这个意义上说,达芬奇与梵高不仅是在各自的领域内达到了顶峰的艺术家,更是跨越时空、相互对话的艺术之桥的构建者。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...