李行,从影坛新秀到艺术总监的辉煌之路,是华语影坛中一个令人瞩目的故事。他以《街头巷尾》等作品崭露头角,凭借对电影艺术的深刻理解和独特视角,逐渐在影坛中崭露头角。他的作品不仅在票房上取得了成功,更在艺术上赢得了广泛的认可和赞誉。,,在担任艺术总监期间,李行继续发挥其卓越的才华和敏锐的洞察力,为多部影片提供了精心的指导和支持,推动了华语电影的进步和发展。他的作品不仅在视觉效果上达到了新的高度,更在故事情节和人物塑造上展现了深刻的思考和独特的魅力。,,李行的成功不仅在于他的才华和努力,更在于他对电影艺术的热爱和执着。他始终保持着对电影的敬畏之心,不断探索新的表现手法和叙事方式,为华语电影注入了新的活力和灵感。他的作品成为了华语电影的经典之作,为后来的电影人提供了宝贵的借鉴和启示。

在华语影坛的璀璨星空中,有这样一位名字,它不仅代表着一位演员的成长轨迹,更象征着一位艺术总监的卓越成就——李行,从影坛新秀到电影制作领域的领军人物,李行的职业生涯如同一部精彩的电影,充满了转折、挑战与辉煌,本文将深入剖析李行的简历,揭示他如何从一名普通演员成长为一位在电影艺术上有着深远影响的艺术总监。

早年经历与初入影坛

1947年,李行出生于中国台湾的一个普通家庭,自幼对电影抱有浓厚兴趣的他,在青少年时期就展现出对表演艺术的热爱,1966年,他考入中国文化大学戏剧系,正式踏上了艺术之路,大学期间,李行积极参与各类舞台剧的演出,积累了丰富的表演经验,同时也为他日后的电影生涯打下了坚实的基础。

1971年,李行首次涉足影坛,在邵氏公司出品的电影《保镖》中担任了小角色,虽然戏份不多,但这却是他电影生涯的起点,随后的几年里,他陆续在多部影片中出演角色,虽然大多为配角,但每一次的表演都让他更加坚定了在电影行业深耕的决心。

导演转型与艺术探索

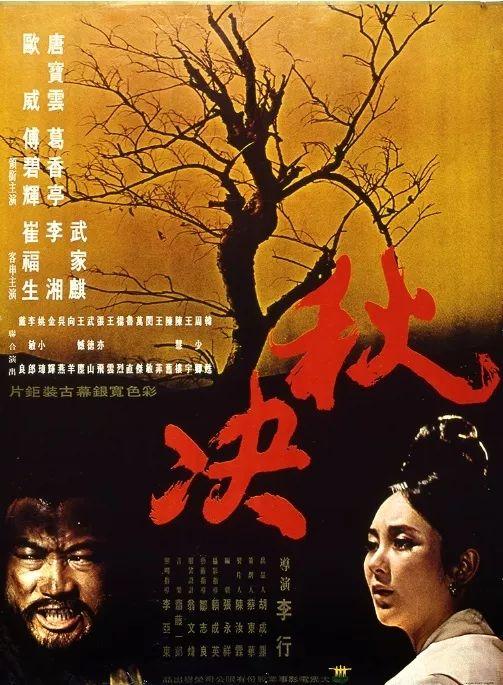

1976年,李行迎来了职业生涯的重要转折点,他首次执导了电影《雁儿在林间》,这部作品不仅让他获得了台湾电影金马奖最佳导演奖的提名,也让他开始在影坛崭露头角,随后几年,李行执导了多部具有影响力的作品,如《早安台北》、《秋决》等,这些影片不仅在票房上取得成功,更在艺术上赢得了广泛的认可。

李行的导演风格以细腻的情感描绘和深刻的社会洞察见长,他擅长通过镜头讲述普通人的故事,将观众带入角色的内心世界,引发共鸣,这种独特的艺术风格让他在70年代的台湾影坛独树一帜,成为“新电影运动”的代表人物之一。

艺术总监的辉煌时期

进入80年代,李行的职业生涯迈入了一个新的阶段,他不仅继续执导影片,还开始担任多家电影公司的艺术总监,负责整个公司的电影制作策略和艺术方向,这一时期,他不仅推出了多部脍炙人口的佳作,如《小城故事》、《早安台北》续集等,更是在电影制作上引入了更多的创新元素和人文关怀。

李行深知电影不仅是娱乐工具,更是文化传播和情感交流的重要载体,他在电影制作中始终秉持“以情动人”的原则,力求每一部作品都能触动观众的心灵,他的这种理念不仅影响了当时的台湾电影界,也对后来的华语电影发展产生了深远的影响。

艺术成就与影响

作为一位杰出的艺术总监,李行在电影制作上的贡献是多方面的,他不仅在选材上注重社会现实和人性关怀,还积极推动电影技术的革新和进步,在他的推动下,许多新的拍摄技术和后期制作手段被引入到台湾电影中,极大地提升了影片的质量和观赏性。

李行的作品多次在国际电影节上获奖,包括金马奖、亚太影展等重要奖项的肯定,这无疑是对他艺术成就的最好证明,他的成功不仅在于个人才华的展现,更在于他对整个行业发展的推动和影响,他培养了一大批优秀的电影人才,包括后来的知名导演、演员和制片人,为华语影坛输送了源源不断的新鲜血液。

回归与传承

进入90年代后,随着台湾电影市场的变化和自身年龄的增长,李行逐渐减少了执导的频率,但他并未完全离开电影界,他转而投身于电影教育和文化交流活动,致力于培养新一代的电影人才,他深知“长江后浪推前浪”的道理,希望通过自己的努力为华语电影的未来贡献一份力量。

李行还积极参与两岸三地的文化交流活动,推动台湾与大陆、香港的电影合作与交流,他相信只有通过不断的交流和学习,才能让华语电影在全球化的大潮中保持独特的文化魅力和竞争力,他的这种开放和包容的态度为华语电影的多元化发展提供了宝贵的思路和经验。

李行的一生是华语影坛的一段传奇,从一名普通演员到成为一位卓越的艺术总监,他的职业生涯充满了对电影艺术的热爱和追求,他的作品不仅在艺术上有着极高的成就,更在文化传播和社会影响上有着不可忽视的作用,李行的故事告诉我们:只有不断学习、勇于创新、坚持梦想的人才能最终在人生的舞台上绽放出最耀眼的光芒,他的经历和成就不仅属于他自己,更属于整个华语影坛乃至世界电影的宝贵财富。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...