吴石仙,一位清末民初的著名画家,其作品以“伪画”著称,即通过模仿古代名画家的风格和技法,创作出与真迹难以区分的作品。这些“伪画”并非简单的复制,而是融入了吴石仙个人的艺术风格和情感,使得每一幅作品都独具特色。,,吴石仙的“伪画”不仅在艺术上达到了高度,更在市场上引发了巨大的争议和讨论。他的作品在市场上被高价出售,但同时也被一些人士指责为欺骗和伪造。从艺术的角度来看,吴石仙的“伪画”无疑是对传统绘画技艺的一种创新和挑战,它打破了真伪的界限,将艺术与欺骗的交织展现得淋漓尽致。,,吴石仙的“伪画”不仅在艺术史上留下了独特的印记,也引发了人们对艺术与欺骗、传统与创新之间关系的深入思考。他的作品提醒我们,在追求艺术真实的同时,也要关注艺术家的个人风格和情感表达,以及艺术作品在市场和社会中的角色和影响。

在艺术史的长河中,真假难辨的伪作如同暗流,时而浮现,挑战着人们的认知与信任。“吴石仙伪画”这一事件,不仅是一段关于艺术造假的公案,更是对艺术鉴赏、市场规范及历史真相探索的深刻反思,本文将深入探讨“吴石仙伪画”的始末,揭示其背后的复杂性与影响,以及它给予我们关于艺术真实性与价值判断的启示。

一、吴石仙其人其艺

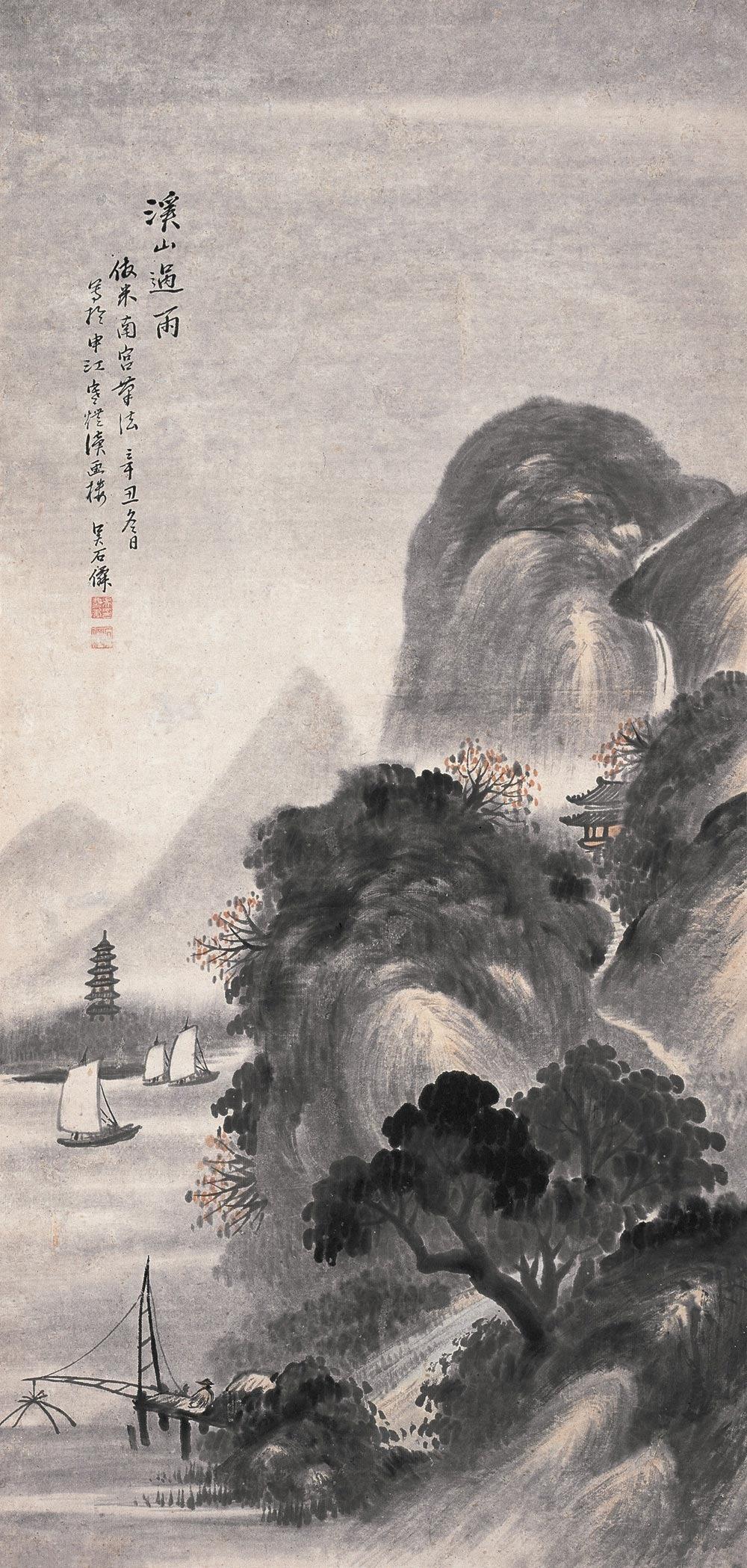

吴石仙,名贤,字屺瞻,号疁东道人,是清末民初著名的山水画家,活跃于上海画坛,他的作品以“仿古”著称,尤其擅长模仿古代名家如王蒙、黄公望等人的风格,几可乱真,吴石仙的画作不仅在技法上追求形神兼备,更在笔墨间流露出一种超脱尘世的逸气,深受当时画坛及收藏界的青睐,正是这种高超的仿古技艺,为他日后卷入“伪画”风波埋下了伏笔。

二、伪画事件的缘起

1929年,南京中央大学艺术系举办了一场名为“中国名画展览”的展览会,旨在展示中国历代名家的真迹,在这场声势浩大的展览中,一幅署名“吴石仙”的《山水图》引起了不小的争议,这幅画作以其精湛的技艺、深厚的文化底蕴以及与古代大师风格的惊人相似度,迅速成为展览的焦点之一,随着展览的深入,有识之士开始对这幅作品的真伪提出质疑。

三、真伪之争的发酵

质疑的声音主要来自两个方面:一是画作风格虽精妙,但与吴石仙其他已知真迹在细节处理上存在微妙差异;二是画作背后所附的题款与印章,经专家考证,与吴石仙的用印习惯不符,一时间,关于这幅《山水图》是否为吴石仙本人所作的争论四起,甚至有观点认为这是一次精心策划的“伪作”事件。

四、真相揭露:伪造与误会的交织

经过多方调查与鉴定,最终揭开了“吴石仙伪画”的真相:这幅《山水图》实为他人所伪造,企图以假乱真,混入展览以获取不义之财,原来,是一位名叫徐悲鸿的年轻画家(后成为著名艺术家),在得知展览消息后,出于对吴石仙仿古技艺的敬佩与挑战心理,决定仿制一幅高水平的伪作参展,这一行为虽出于艺术探索的目的,却也引发了不必要的误会与争议。

五、艺术市场的警示与反思

“吴石仙伪画”事件不仅是对个人名誉的损害,更是对当时艺术市场规范与鉴赏能力的严峻考验,它暴露出在特定历史时期内,艺术市场鱼龙混杂、真假难辨的现状,以及缺乏有效鉴定机制的问题,此事件后,艺术界开始加强对艺术品真伪鉴定的重视,推动了相关鉴定技术的发展与标准的制定,它也促使人们反思艺术的价值不仅仅在于其外在的形式与技巧,更在于创作者的情感投入、时代背景及个人风格的独特性。

六、艺术真实性与价值的多重维度

“吴石仙伪画”事件还启示我们,艺术的真实性与价值并非单一维度的衡量结果,它提醒我们应保持对艺术的敬畏之心,不轻易被表面的技巧所迷惑;也鼓励人们在欣赏艺术时,应具备批判性思维,学会从多个角度审视作品背后的文化意义、历史价值及创作者的个人情感,正如徐悲鸿的行为虽出于艺术探索的目的,但其行为本身也反映了当时社会对艺术真伪问题的普遍关注与思考。

“吴石仙伪画”事件虽已成为历史尘埃的一部分,但它留给我们的思考却远未结束,它不仅是对艺术造假行为的警示,更是对艺术道德、市场规范及文化传承的深刻反思,在今天这个信息爆炸、真假难辨的时代,我们更应珍视每一件艺术品所承载的文化价值与历史记忆,以更加严谨的态度面对艺术的真伪问题,作为艺术创作者与鉴赏者,我们都应秉持诚实守信的原则,共同维护一个健康、有序的艺术生态环境,艺术的魅力才能真正得以传承与发展,照亮人类精神世界的每一个角落。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...