米开朗基罗是文艺复兴时期最杰出的艺术家之一,其作品在雕塑和绘画领域均展现出独特的造型特点。在雕塑方面,米开朗基罗的作品如《大卫》和《创世纪》系列,人物形象充满力量和动感,肌肉线条流畅而有力,展现出人体美学的极致。他善于运用块状肌肉的构造,使人物形象更加立体和生动。在绘画方面,米开朗基罗的《西斯廷礼拜堂天顶画》和《最后的审判》等作品,人物形象则更加细腻和复杂,通过光影的巧妙运用和色彩的丰富变化,营造出一种壮丽而神秘的氛围。他的笔触自由而有力,人物表情生动而真实,展现出他对人物内心世界的深刻洞察。米开朗基罗的作品在造型上既具有力量感和动感,又充满细腻和复杂,展现了他对美的独特追求和对人物内心世界的深刻理解。

在艺术史的浩瀚星空中,米开朗基罗(Michelangelo Buonarroti)无疑是最为璀璨的星辰之一,作为文艺复兴时期的巨匠,他不仅在绘画领域留下了《创世纪》等不朽之作,在雕塑界更是以《大卫》、《哀悼基督》等杰作为世人所熟知,米开朗基罗的作品中,人物造型的独特之处不仅体现在其精湛的技术上,更在于其深刻的精神内涵和对人体美学的极致追求,本文将深入探讨米开朗基罗作品中人物的造型特点,从雕塑到绘画,展开一场关于美、力量与情感的壮丽之旅。

一、雕塑中的力量与动态美

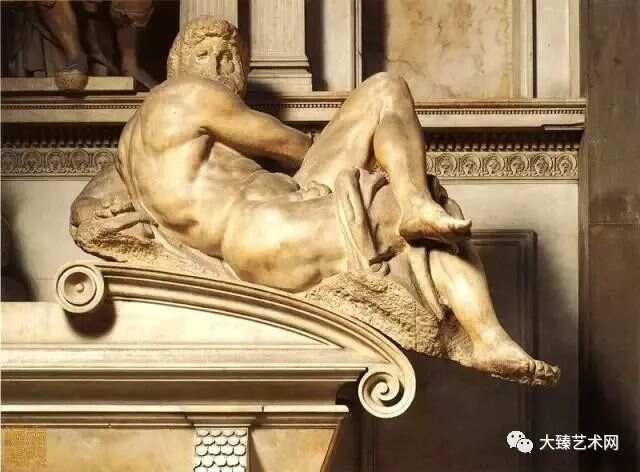

米开朗基罗的雕塑作品,尤其是其早期作品,如《大卫像》,充分展示了他对人物动态美学的深刻理解,大卫作为以色列勇士的象征,被塑造得既年轻又强壮,身体肌肉线条流畅而充满张力,仿佛随时准备投身战斗,这种动态的平衡感,得益于米开朗基罗对人体解剖学的精准掌握和对人物情绪的精准捕捉,大卫的姿态既不是完全的静止,也不是过度的夸张,而是一种蓄势待发的力量感,这种“生命力”的展现,让观者能感受到一种超越物质层面的精神力量。

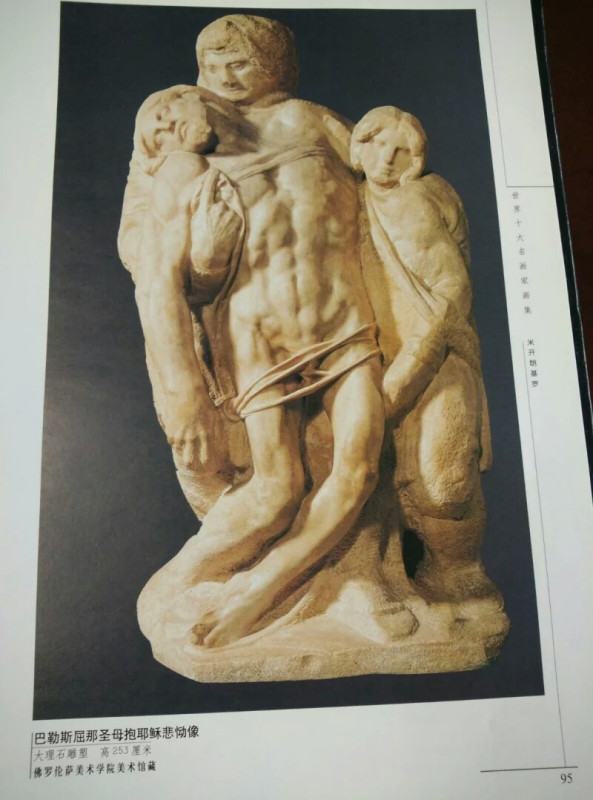

《哀悼基督》则是米开朗基罗对人物情感表达的另一力作,在这件作品中,圣母玛利亚以一种几乎超乎常人的姿态怀抱基督的遗体,她的面部表情既悲伤又坚定,身体因哀痛而略显扭曲,这种扭曲并非是技术上的失误,而是米开朗基罗刻意为之,以更真实地传达出母爱的深沉与痛苦,这种对人物内心世界的深刻挖掘,使得《哀悼基督》超越了传统宗教雕塑的框架,成为了一件触动人心、引发深思的艺术品。

二、绘画中的光影与形体表现

相较于雕塑的立体呈现,米开朗基罗在绘画领域的探索同样令人瞩目。《创世纪》系列壁画,尤其是西斯廷礼拜堂的天顶画,是他艺术生涯中最为宏大的作品之一,在这些作品中,米开朗基罗巧妙地运用光影效果,将人物置于一个充满戏剧性和动感的场景中,光线的运用不仅增强了画面的空间感和深度,还赋予了人物一种超凡脱俗的活力。《创造亚当》一幕中,上帝的手指似乎即将触碰亚当的灵魂,光线从下方投射而来,照亮了这一关键瞬间,使得整个场景既神圣又充满生命力。

在《最后的审判》中,米开朗基罗更是将人物的多样性和复杂性发挥到了极致,画面中的人物形态各异,有的飞翔、有的坠落、有的挣扎、有的沉思,通过这些丰富的动态表现,米开朗基罗不仅描绘了末日审判的壮观场景,也深刻探讨了人类在面对终极命运时的各种情感与状态,这些人物虽处于静态的画面中,却仿佛在观众心中激起了无尽的波澜。

三、人物造型的内在精神与外在形式

米开朗基罗的作品之所以能够跨越时空,至今仍能触动人心,关键在于他对于人物内在精神的深刻洞察与外在形式的完美结合,无论是雕塑中的力量与动态美,还是绘画中的光影与形体表现,都不仅仅是技术上的高超展现,更是对人性深度的挖掘和表达,他的作品中的每一个人物都不仅仅是形象的再现,而是具有独立灵魂的存在,他们承载着创作者对生命、死亡、爱与自由的思考。

《圣母怜子图》中,圣母玛利亚的眼神中流露出深深的悲悯与温柔,她的手轻轻托起基督的身体,这一动作不仅是物理上的支撑,更是精神上的慰藉,这种内在精神的外化,使得观者能够跨越时空的界限,感受到那份深沉而纯粹的情感。

米开朗基罗作品中人物的造型特点,是他对艺术追求极致的体现,也是他作为人文主义者对人性深刻理解的结晶,他通过精湛的技术、光影的运用、动态的捕捉以及内在精神的传达,构建了一座座桥梁,连接着创作者与观者之间心灵的共鸣,在米开朗基罗的作品面前,我们不仅是在欣赏艺术的美感,更是在体验一种超越物质的精神之旅,他的每一件作品都是对人类共性的探索与赞美,让我们在赞叹其技艺的同时,也反思自身的存在与价值。

米开朗基罗的作品如同一面镜子,映照出人类复杂而丰富的内心世界,在这个世界里,每个人都能找到自己的影子,感受到那份跨越时空的情感共鸣,正是这种共情的力量,使得米开朗基罗的艺术成为了永恒的经典,激励着后世无数艺术家和观众不断前行。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...