山水画的皴法,是表现山石纹理和质感的重要技法,它通过不同的笔触和墨色变化,展现出自然山水的韵律和生命力。皴法包括点皴、线皴、面皴等多种形式,每一种都有其独特的韵味和表现力。在笔墨的运用上,画家们追求“以形写神”,通过墨色的浓淡干湿、笔触的轻重缓急,营造出山水的气势和意境。皴法与笔墨的结合,不仅让山水画具有了自然韵律的动感,更让观者能够感受到画中蕴含的深厚文化底蕴和艺术魅力。

在中国传统绘画的广阔天地中,山水画以其独特的艺术魅力和深邃的文化内涵,历来被视为国之瑰宝,而在这片墨香四溢的画卷中,皴法作为山水画技法的重要组成部分,不仅是一种表现山石质感和纹理的技法,更是画家情感与自然景观对话的桥梁,本文将深入探讨山水画中皴法的艺术特征、发展历程、以及其在现代山水画创作中的运用与传承。

一、皴法的艺术特征

皴法,顾名思义,是指通过特定的笔法和墨色变化来表现山石表面因风雨侵蚀、水流冲刷而形成的自然纹理和质感,它不仅仅是简单的笔触堆砌,而是蕴含了画家对自然山水的深刻理解与情感寄托,皴法大致可以分为“点皴”、“线皴”、“面皴”三种基本类型,每一种都对应着不同的山石形态和质感表现。

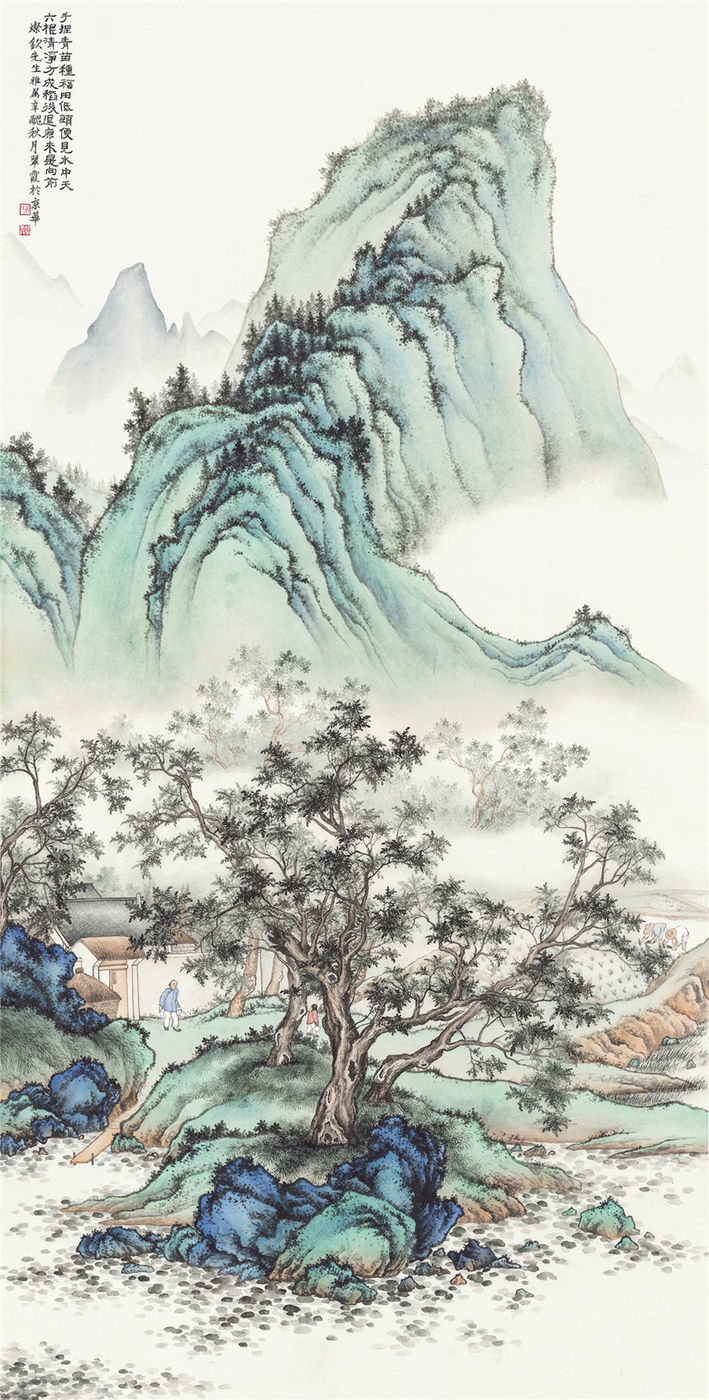

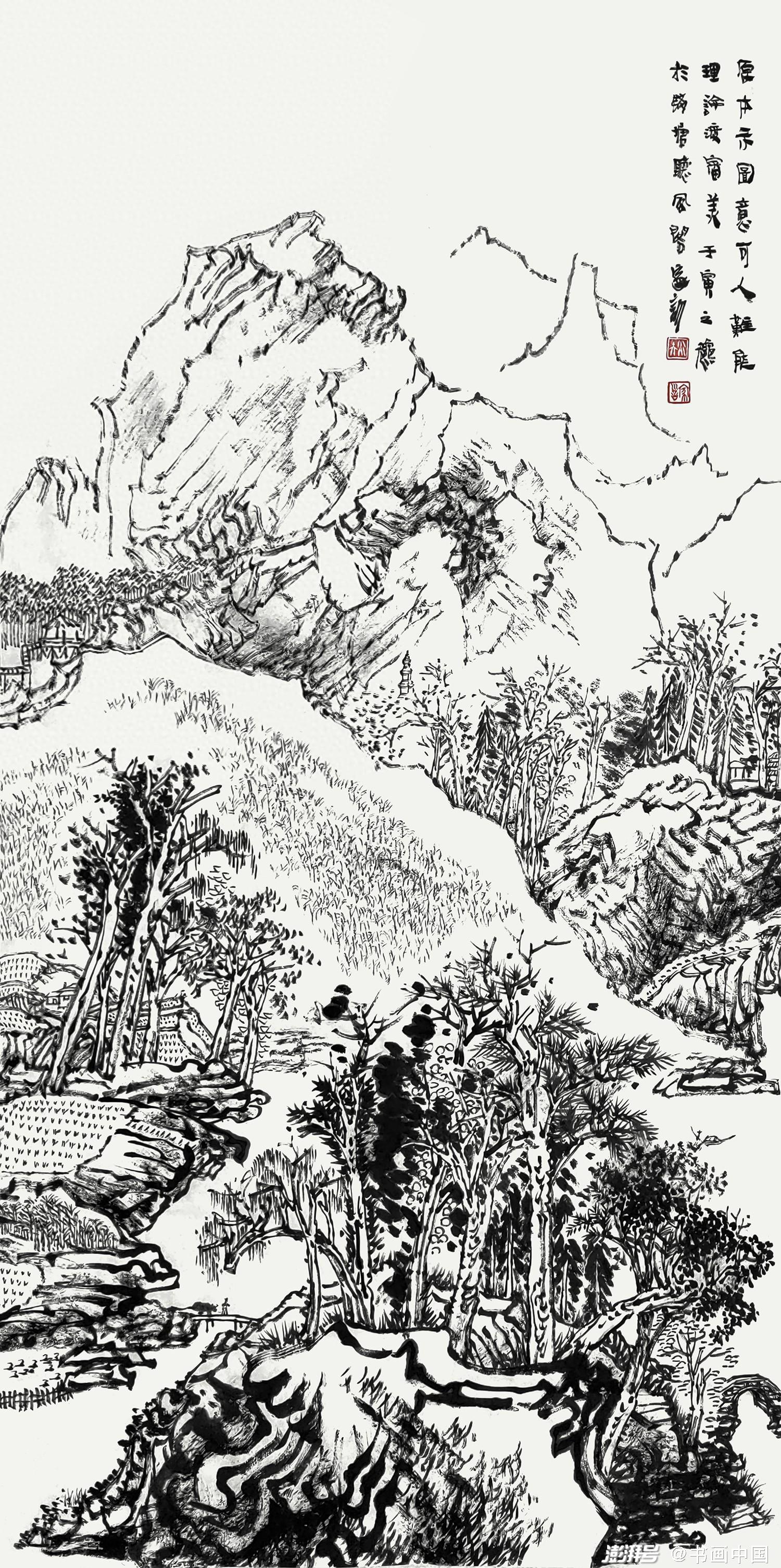

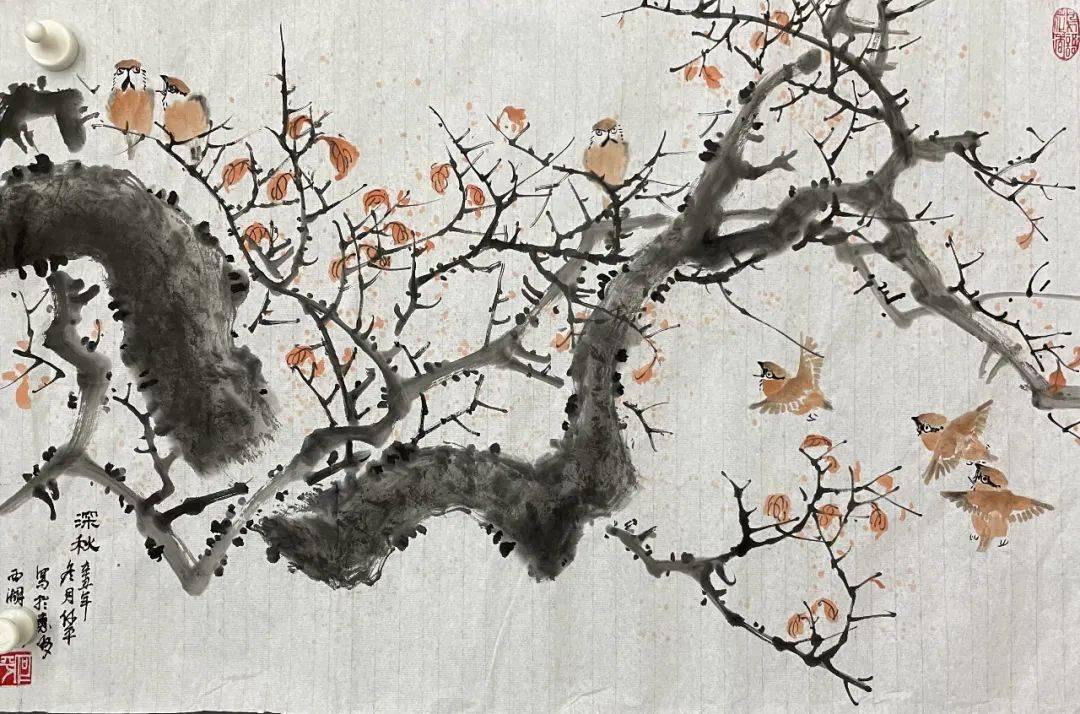

点皴:以点状笔触密集排列,常用于表现远山或石之表层,如“雨点皴”模拟雨滴打在岩石上的效果,给人以苍茫之感;“豆瓣皴”则以小圆点表现石之肌理,细腻而富有层次。

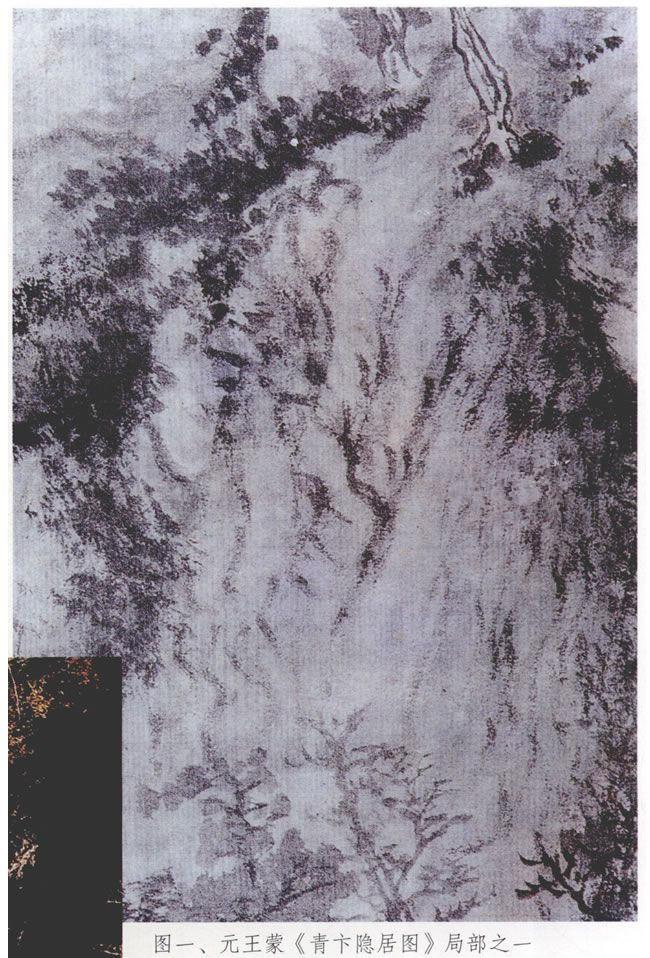

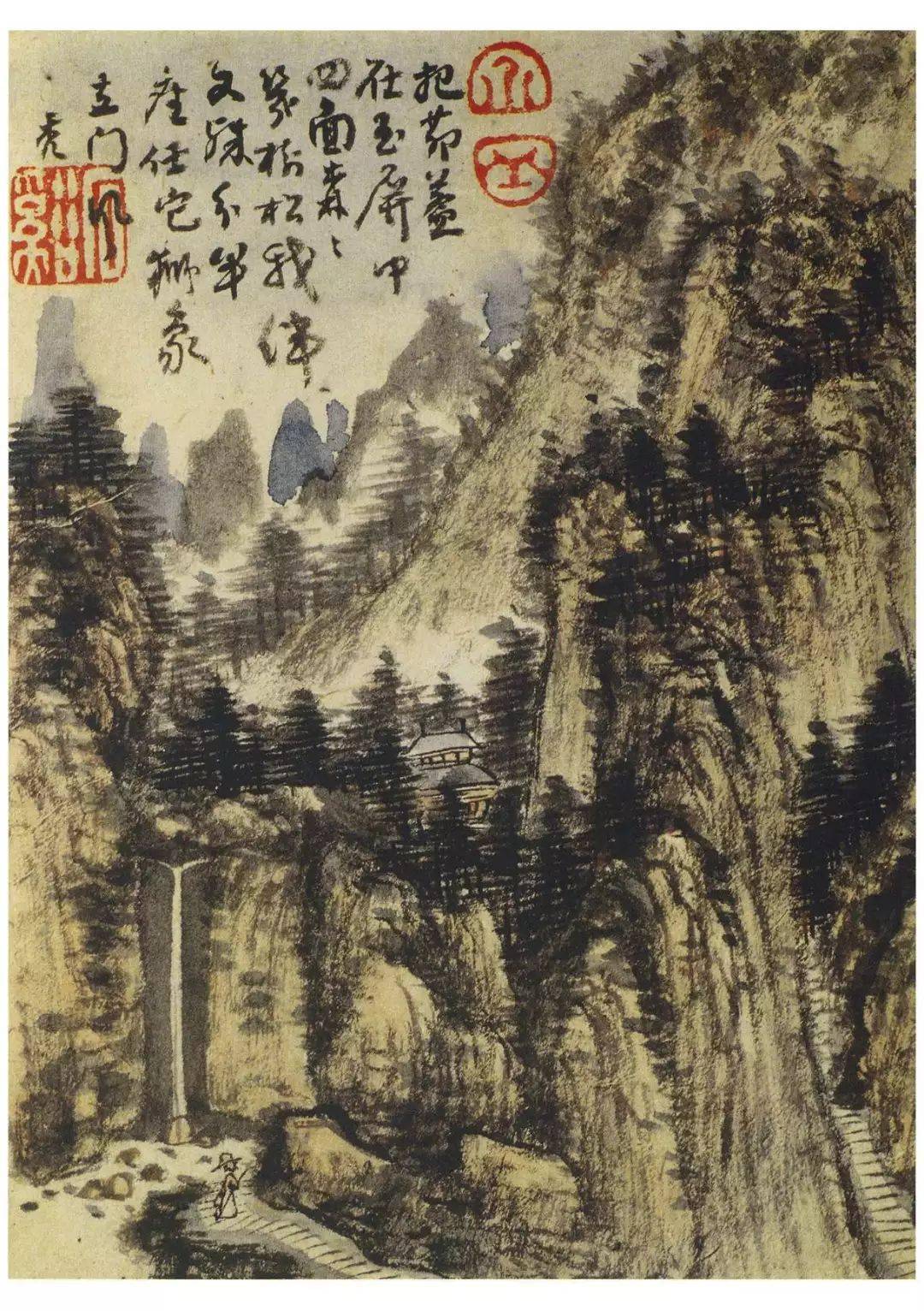

线皴:以线条为主,通过长、短、粗、细的线条变化来表现山石的轮廓和结构,如“披麻皴”以细长线条模拟山石表面的细长裂缝,给人以温润之感;“斧劈皴”则以短促有力的直线或斜线表现山石的坚硬与力度。

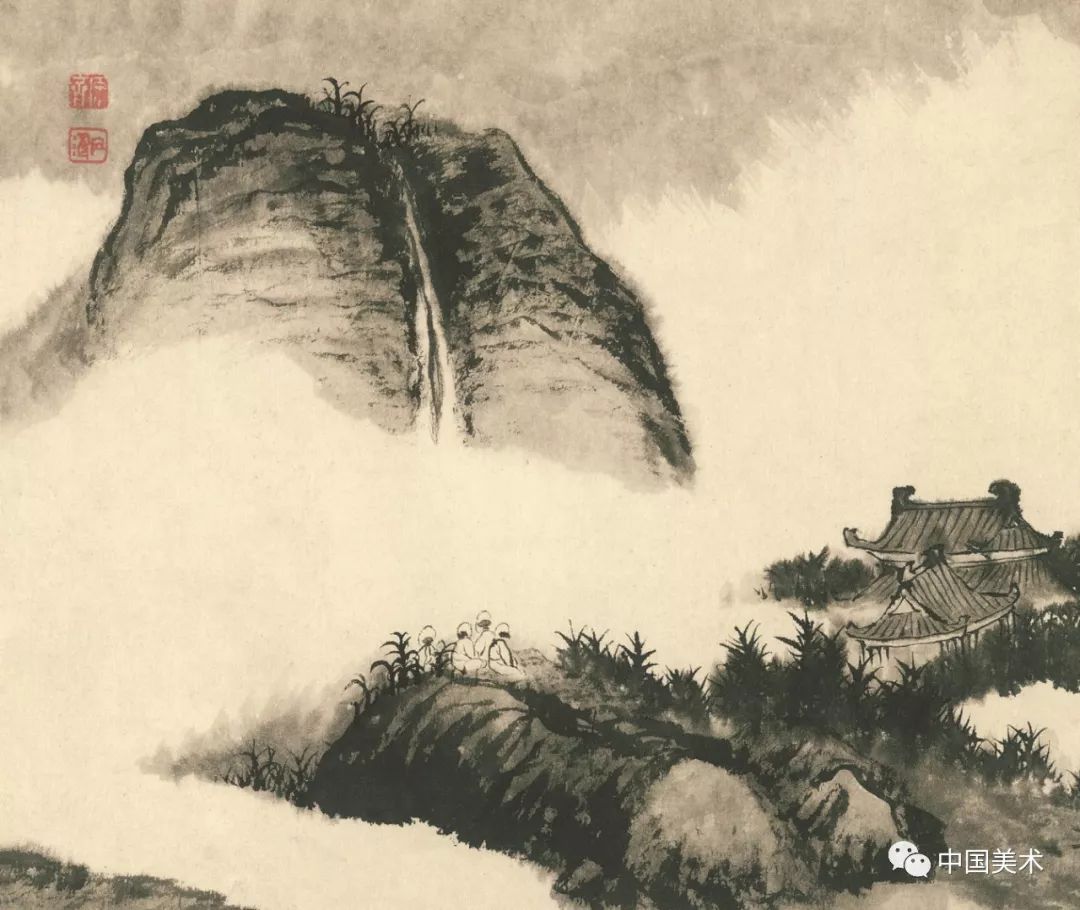

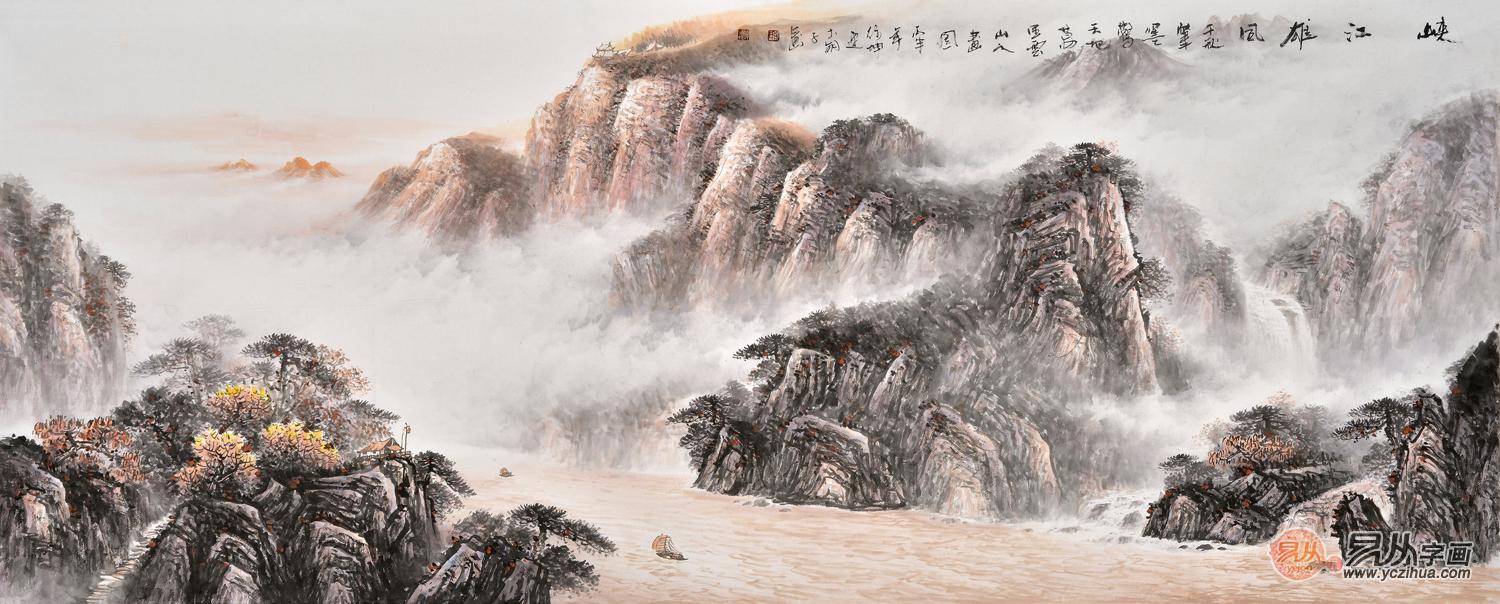

面皴:大面积的墨色块面处理,常用于表现山体的大致轮廓和明暗对比,如“云头皴”通过墨色的浓淡干湿变化,营造出云雾缭绕的山间氛围。

二、皴法的发展历程

皴法的形成与发展,是古代画家长期观察自然、提炼总结的结果,从五代董源的“披麻皴”到北宋范宽的“雨点皴”,再到元代黄公望的“米点皴”,每一种皴法的出现都标志着山水画技法的一次飞跃,这些技法不仅反映了不同历史时期画家对自然的理解和审美追求,也体现了中国传统文化中“天人合一”的哲学思想。

三、现代山水画中的皴法运用

进入现代,随着绘画材料和技法的不断创新,山水画中的皴法也在不断演变和发展,传统皴法得到了更加深入的研究和运用,画家们通过现代视角重新审视传统技法,赋予其新的生命;一些新的皴法也应运而生,如“泼墨皴”、“肌理皴”等,这些技法在保留传统韵味的同时,融入了现代艺术的元素和审美追求。

泼墨皴:通过大块面的泼墨技法,结合点、线、面的综合运用,形成一种既具象又抽象的山石效果,既保留了传统皴法的韵味,又增添了现代绘画的自由与灵动。

肌理皴:利用现代绘画材料(如砂纸、布片等)在画面上创造出特殊的肌理效果,再辅以墨色的晕染和勾勒,使山石表面呈现出丰富的层次感和质感,这种技法在表现现代自然景观的独特风貌时尤为得心应手。

四、皴法在山水画创作中的意义与价值

在山水画的创作过程中,皴法不仅是表现山石质感和纹理的技术手段,更是画家情感表达和艺术追求的载体,它要求画家不仅要具备扎实的笔墨功夫,更要有对自然景观的深刻感悟和独到见解,通过皴法的运用,画家能够将自己的情感与自然景观融为一体,使作品不仅仅是视觉上的享受,更是心灵上的触动。

皴法在山水画教学中也具有重要价值,它不仅是技法传授的载体,更是文化传承的桥梁,通过学习皴法,学生不仅能够掌握山水画的技法要领,更能深刻理解中国传统文化中“师法自然”、“天人合一”的美学思想。

皴法作为中国山水画的核心技法之一,其发展历程不仅见证了传统文化的传承与创新,也反映了中国绘画艺术在不同历史时期的发展脉络,在现代社会背景下,皴法依然保持着其独特的艺术魅力和文化价值,它不仅是画家笔下的自然写照,更是他们内心世界的真实反映,在未来的山水画创作中,我们期待更多的画家能够继承和发扬这一传统技法,用笔墨间的自然韵律,继续书写中国山水画的新篇章。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...