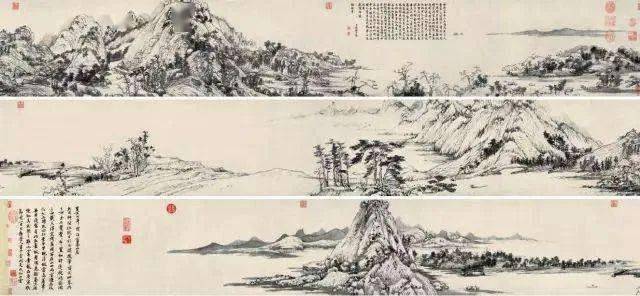

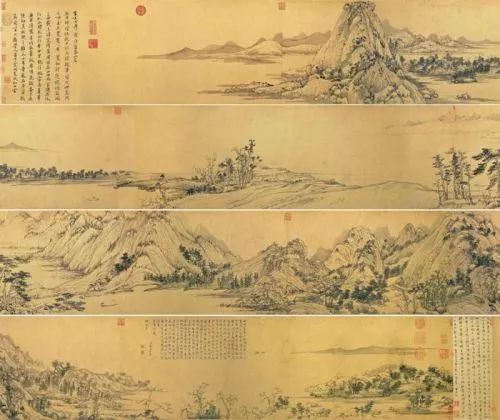

《富春山居图》是中国古代绘画的瑰宝,由元代画家黄公望创作,历时数年完成。这幅画以浙江富春江为背景,描绘了江南水乡的自然风光和人文景观,展现了作者对自然和人生的深刻感悟。画作采用水墨技法,笔墨淋漓,意境深远,被誉为“中国十大传世名画”之一。,,《富春山居图》不仅在艺术上具有极高的价值,还蕴含着丰富的文化内涵和历史信息。它反映了元代文人的审美情趣和哲学思想,也体现了中国山水画“写意”的精髓。该画作在历史上也经历了多次离散和重聚,见证了中华民族的坚韧和团结。,,《富春山居图》被分为两段,分别收藏于中国台湾和大陆的博物馆中。虽然两段画作未能合璧,但它们依然各自散发着独特的魅力,吸引着无数艺术爱好者和游客前来观赏。通过鉴赏《富春山居图》,我们可以更好地了解中国传统文化和艺术,感受其千年韵味。

在中国浩瀚的艺术长河中,名画如璀璨星辰,照亮了历史的长空。《富春山居图》无疑是这星空中最为耀眼的一颗,这幅由元代画家黄公望于1347年至1350年间创作的巨作,不仅是中国绘画史上的瑰宝,也是世界文化宝库中的稀世珍品,它以其独特的艺术魅力、深邃的意境表达和精湛的笔墨技巧,跨越时空的界限,让无数后人沉醉其中,流连忘返。

画作背景与作者

《富春山居图》是黄公望晚年隐居浙江富春江畔时所作,黄公望,本名陆坚,后因避难改姓黄,字子久,号一峰道人,是元代著名的画家、书法家,他早年曾为官,后因故入狱,出狱后看破红尘,游历名山大川,寄情于山水之间,最终以画笔记录下对自然之美的深刻感悟。《富春山居图》便是他晚年心血的结晶,也是他“写生”理念的集中体现。

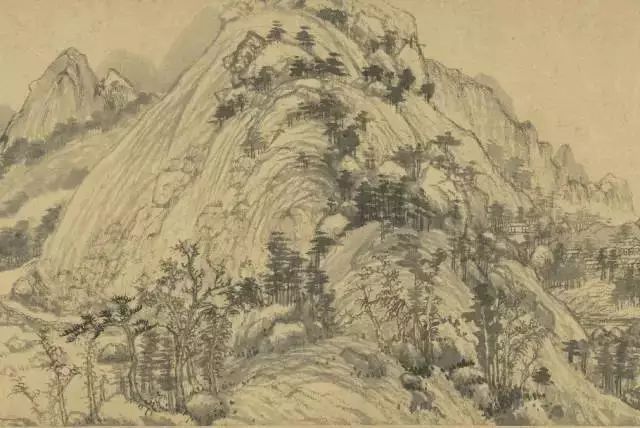

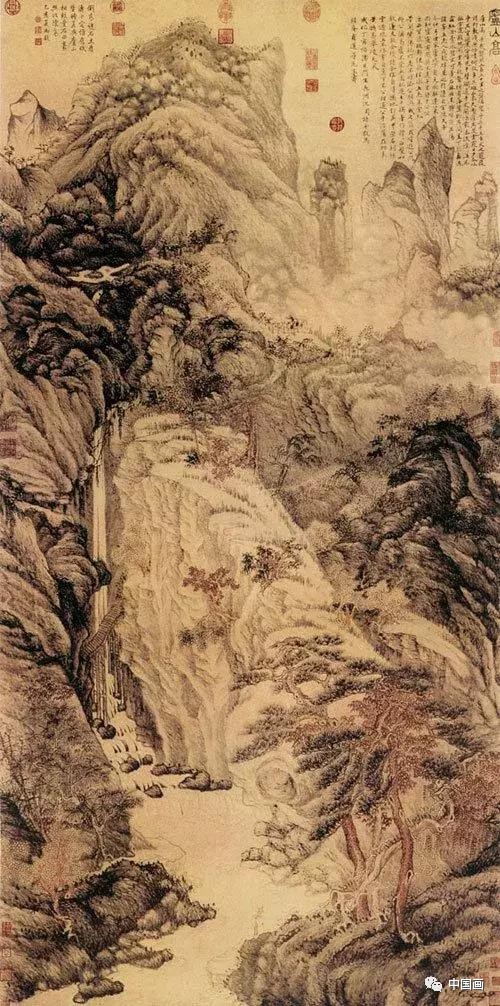

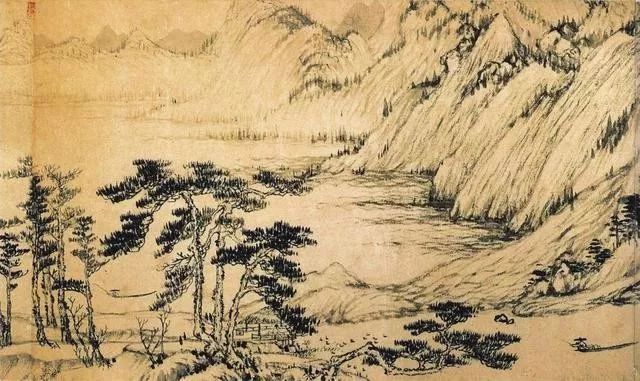

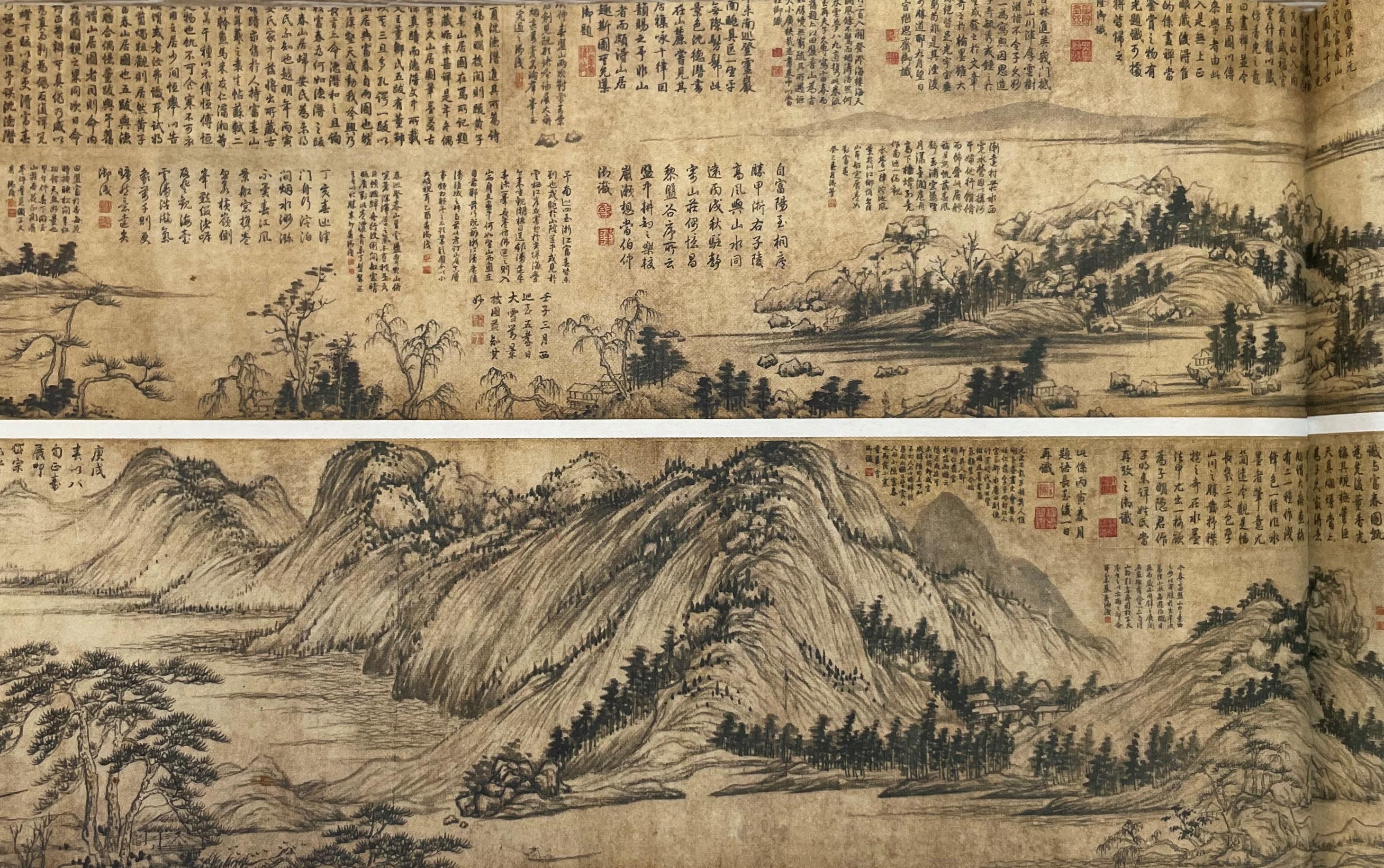

《富春山居图》以浙江富春江为背景,全图长636.9厘米,高33厘米,采用“高远”、“深远”、“平远”相结合的构图方式,将富春江沿岸的秋景描绘得淋漓尽致,画面中,山峦起伏、江水浩渺、林木葱郁、村舍错落有致,展现了一幅宁静而富有生机的江南山水画卷,黄公望运用了“浅绛山水”技法,以水墨为主,辅以赭石、花青等色彩,使画面既显淡雅又不失层次感,其笔法细腻而富有变化,远山近水、草木屋舍皆能见其神韵。

尤为值得一提的是,《富春山居图》的意境深远,它不仅仅是对自然景色的客观描绘,更是画家内心世界的真实写照,画中的山川仿佛在诉说着岁月的静好与变迁,江水则流淌着对过往的追忆与对未来的期许,黄公望通过笔墨的浓淡干湿、点线面的巧妙组合,将自然之美与人文情感融为一体,使观者能从中感受到一种超脱尘世的宁静与和谐。

历史波折与文化价值

《富春山居图》自问世以来,便因其非凡的艺术价值而备受推崇,它的命运却几经波折,原作在明末时被焚毁成两段,前段《无用师卷》被烧毁后幸存于世,后段《剩山图》则流落民间多年,直到近现代,两段画卷才得以重聚,并分别在两岸展出,成为海峡两岸文化交流的象征,这一历史波折不仅让《富春山居图》的传奇色彩更加浓厚,也使其成为了连接过去与现在、大陆与台湾的文化纽带。

从文化价值来看,《富春山居图》不仅是中国传统山水画艺术的杰出代表,也是中华文化“天人合一”哲学思想的生动体现,它反映了中国人对自然美的独特审美视角和追求人与自然和谐共生的理想境界。《富春山居图》的创作背景和流传经历也折射出中国历史上的社会变迁与文化传承,具有极高的历史研究价值。

现代鉴赏与影响

在当代社会,《富春山居图》依然保持着其不朽的艺术生命力,无论是专业艺术研究者还是普通民众,都能从中领略到中国古典绘画的魅力,随着科技的发展,数字技术也被应用于《富春山居图》的修复与展示中,让更多人能够近距离地欣赏到这幅传世之作的细节之美,该画作还多次在国内外展出,成为文化交流的重要载体,促进了不同文化背景人群之间的理解和沟通。

《富春山居图》的影响力还体现在对后世画家和艺术创作的启发上,许多现代画家在创作中都能看到其影子,无论是构图布局、笔墨运用还是意境营造,《富春山居图》都为后人提供了宝贵的艺术借鉴和灵感源泉,它不仅是中国绘画艺术的一座高峰,也是世界艺术宝库中不可多得的瑰宝。

《富春山居图》以其独特的艺术魅力、深邃的文化内涵和传奇的历史经历,成为了中国乃至世界艺术史上的经典之作,它不仅记录了自然之美,更承载了人类对美好生活的向往与追求,在快节奏的现代生活中,《富春山居图》如同一股清泉,让我们在喧嚣中寻得一份宁静与思考的空间,它提醒我们,无论时代如何变迁,对自然之美的敬畏与热爱、对精神家园的追求与守护永远是人类共通的价值追求,让我们在欣赏《富春山居图》的同时,也能从中汲取力量与智慧,继续前行在探索美、创造美的道路上。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...