徐悲鸿是中国现代绘画史上的重要画家,其画马技法独具特色,笔墨间展现出奔腾与韵律的完美结合。他通过细腻的笔触和墨色的运用,将马匹的肌肉线条、动态姿态以及神态特征刻画得淋漓尽致。在徐悲鸿的画作中,马匹的奔腾之势仿佛跃然纸上,仿佛能感受到其速度与力量。他通过墨色的浓淡干湿变化,营造出马匹的动感与韵律,使画面更加生动有力。徐悲鸿的画马技法不仅体现了中国传统绘画的精髓,还融入了西方绘画的元素,形成了独特的艺术风格。他的作品不仅具有极高的艺术价值,也成为了中国现代绘画史上的重要里程碑。

在中国现代绘画史上,徐悲鸿不仅以其深邃的国画功底和独特的油画风格著称,更在画马艺术上达到了炉火纯青的境界,他笔下的马,不仅形态逼真,更蕴含着深厚的文化意蕴和情感表达,成为了中国画坛上一道独特的风景线,本文将深入探讨徐悲鸿画马的技法步骤,从选材、构图、用笔到着色,全方位解析这位艺术大师如何以独特的笔墨语言,捕捉并传达出马的神韵与力量。

一、选材与观察:自然为师,心追手摹

徐悲鸿画马的第一步,是深入自然,细心观察,他常前往草原、马场等地,近距离观察马匹的动态与静态之美,从马儿的奔跑姿态、肌肉纹理到眼神的灵动,无不细致入微地记录在心,这种对自然界的深刻理解与感悟,为他日后的创作提供了丰富的灵感源泉,选材时,他偏爱那些体态健硕、毛色亮丽、眼神炯炯有神的马匹,因为这样的马更能体现出生命的活力与不屈的精神。

二、构图布局:意境为先,形神兼备

构图是决定一幅画作成败的关键,徐悲鸿在画马时,往往先在心中构思好画面的整体布局,力求做到“意在笔先”,他善于运用“远近高低各不同”的视角变化,既展现马的雄壮威武,又注重背景环境的烘托,使画面既有空间感又不失和谐统一,在《田横五百士》中,徐悲鸿巧妙地将马置于画面的一角或一侧,通过马头的微妙转向或眼神的交流,引导观者的视线穿越画面,营造出一种强烈的叙事性和情感张力。

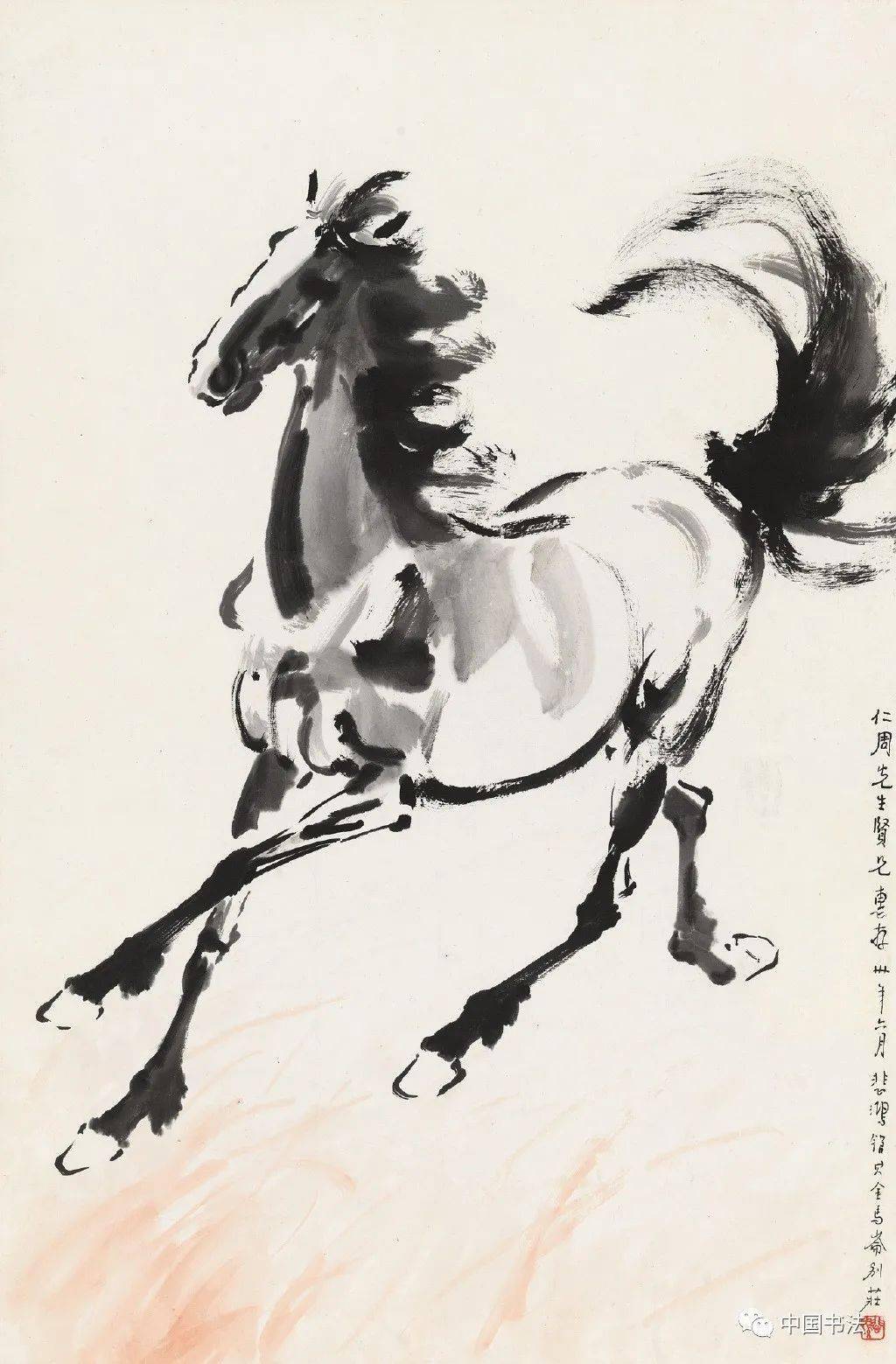

三、用笔技巧:刚柔并济,力透纸背

徐悲鸿画马的用笔,可谓是他艺术风格中最具特色的部分,他擅长运用中锋和侧锋相结合的笔法,中锋行笔刚劲有力,勾勒出马的骨骼结构和肌肉纹理;侧锋则用于表现毛发的飘逸和皮肤的质感,在具体操作上,他强调“五指执笔法”,通过手腕的灵活转动和指力的巧妙运用,使每一笔都富有变化和节奏感,特别是在描绘马鬃和马尾时,他能够以极细而有力的线条,展现出毛发随风飘扬的动态美,徐悲鸿还善于运用“干湿浓淡”的墨色变化,通过墨色的深浅、干湿来增强画面的层次感和立体感。

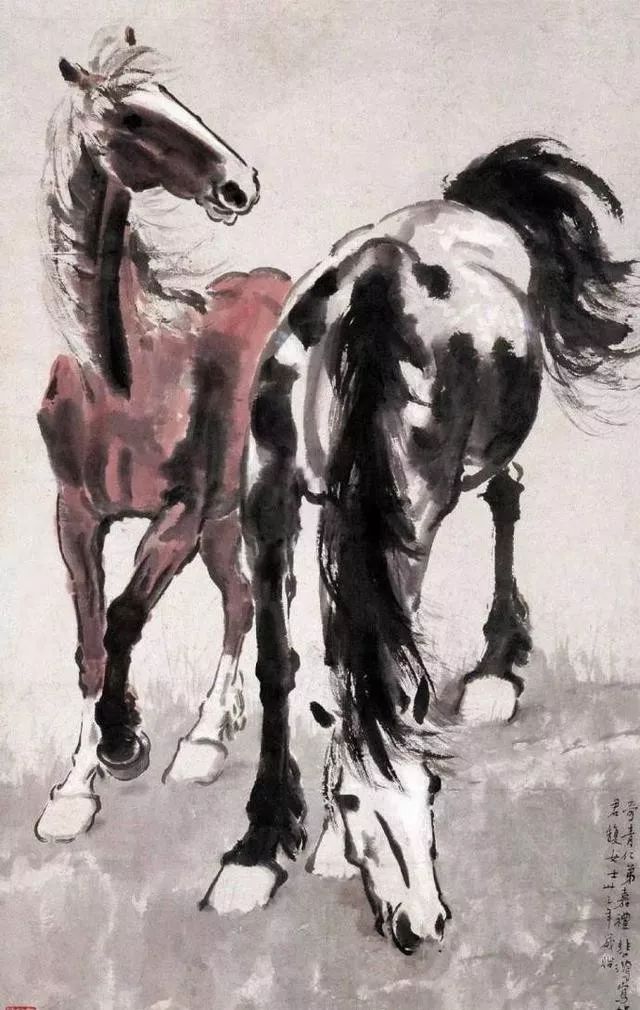

四、着色与渲染:色彩斑斓,情感饱满

虽然徐悲鸿以水墨画见长,但在画马时也巧妙地运用了色彩,他深知色彩对于表现马匹的皮毛光泽和情感状态的重要性,因此在适当的时候会辅以淡彩或重彩,例如在《徯我后》中,他用淡墨勾勒马形,再用淡赭石或淡青渲染马体,使马匹显得既沉稳又不失生机,在渲染时,他注重色彩的过渡和融合,使画面既鲜艳而不失雅致,既写实又富有诗意。

五、细节处理:精益求精,形神兼备

徐悲鸿在画马时对细节的处理极为讲究,无论是马蹄的坚实、马眼的灵动还是马鬃的飘逸,都力求精准到位,他相信“细节决定成败”,每一处细节的刻画都旨在增强画面的真实感和艺术感染力,例如在描绘马蹄时,他会特别注意马蹄的形状、角度以及与地面的接触关系,使观者能感受到马行走或奔跑时的力量与动感,而对于马眼的刻画,则更是他艺术表达中的精髓所在,通过细腻的笔触和微妙的墨色变化,传达出马匹的机警、聪慧乃至情感世界的深邃。

徐悲鸿画马的技法步骤,不仅是对技艺的精进追求,更是对自然之美、生命之力的深刻理解和表达,他的作品不仅仅是视觉上的享受,更是心灵的触动和思想的启迪,通过选材、构图、用笔、着色到细节处理每一个环节的精心雕琢,徐悲鸿成功地将马的雄浑气势、灵动神韵以及不屈精神融入笔端,为我们呈现了一个个生动而深刻的艺术形象,他的画马艺术,不仅是中国绘画史上的瑰宝,也是后学者们不断学习和探索的宝贵财富。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...