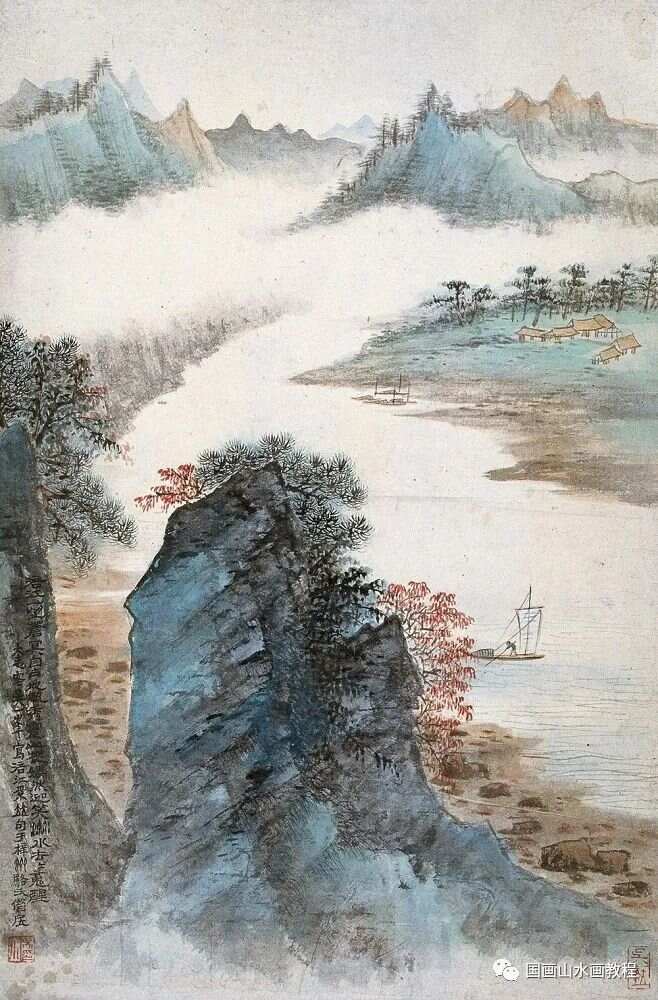

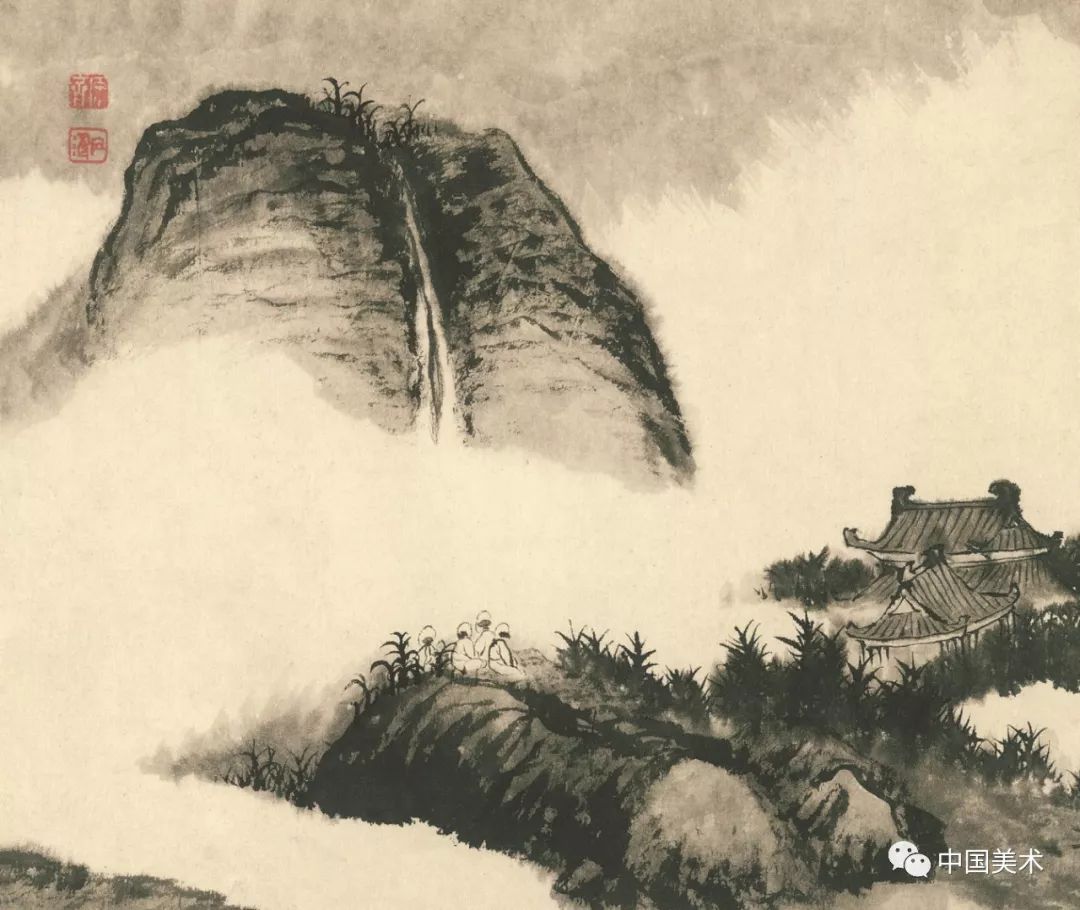

山水画法,是中国传统绘画中一种独特的艺术表达方式,它以自然山水为题材,通过笔墨的浓淡干湿、线条的曲折流畅、色彩的淡雅明快等手法,将自然之美呈现于画布之上。山水画家们通过观察、感悟自然,将自然界的形态、光影、气韵等元素融入画作之中,使观者能够感受到一种超越视觉的、深层次的自然之美。,,在山水画中,画家们常常运用“留白”等技法,使画面产生空灵、深远的意境,同时通过“皴法”、“点苔”等技法,表现出山石的质感、树木的生机等细节。山水画还注重“气韵生动”,即通过画面的整体布局、笔墨的运用等手段,使画面产生一种流动的、生动的气息,使观者能够感受到自然界的生命力。,,山水画法是一种探寻自然之美的艺术表达方式,它不仅要求画家具备高超的技艺和深厚的文化素养,更要求画家具备对自然之美的敏感和感悟能力。通过山水画,人们可以更好地理解自然、感受自然、与自然和谐共处。

在中国传统文化的瑰宝中,山水画以其独特的艺术魅力和深远的文化内涵,历久弥新,成为连接自然与人文、传统与现代的重要桥梁,山水画不仅是对自然景观的再现,更是画家内心情感与哲思的抒发,本文将深入探讨山水画的技法、风格及其背后的文化意义,并通过图片展示,让读者直观感受这一艺术形式的独特魅力。

一、山水画的历史渊源与文化背景

山水画,作为中国画的一个重要门类,其起源可追溯至魏晋南北朝时期,历经唐、宋、元、明、清各代的发展,逐渐形成了独特的艺术体系,它不仅反映了中国人“天人合一”的哲学思想,也体现了中国人对自然美的独特审美观念,在古代文人心中,山水不仅是视觉上的美景,更是心灵的归宿,是“道”的体现,山水画不仅仅是技艺的展现,更是画家借物抒情、寄情于景的精神追求。

二、山水画的基本技法与表现手法

1. 勾勒皴擦:塑造山川之骨

在山水画中,山石的形态与质感是表现自然之美的关键,勾勒,即用墨线勾勒出山石的基本轮廓和结构;皴擦,则是在勾勒的基础上,用干湿不同的墨色和笔触表现出山石的纹理和质感,著名的“披麻皴”、“斧劈皴”等技法,就是通过不同的皴法来表现不同地质特征和山石肌理的。

2. 点苔与渲染:增添生机与层次

点苔,是在山石或树木上以点状笔触点缀,以增加画面的生动性和细节感,而渲染则是通过多次上色或墨色渐变,使画面层次丰富、色彩和谐,在山水画中,点苔常用于表现远山或树木的细节,而渲染则用于表现云雾、水波等自然现象的轻盈与流动感。

3. 留白与意境:虚实相生

中国山水画讲究“留白”,即画面中不作任何笔墨处理的部分,留白不仅是为了表现水、云、雾等自然元素,更重要的是通过空白营造出一种空间感和意境,使观者能够想象出画面之外的广阔天地,这种“计白当黑”的艺术处理方式,是山水画独特魅力所在。

三、名家名作赏析与技法解析

1. 宋代范宽《溪山行旅图》

范宽的《溪山行旅图》是山水画中的经典之作,其以雄浑壮阔的山川景象和细腻入微的笔触展现了北宋时期山水画的最高成就,画中高山巍峨,瀑布飞流直下,近景中的行旅图又增添了生活的气息,范宽善用“雨点皴”表现山石的质感,每一笔都显得厚重而有力,展现出他对自然山水的深刻理解和独特表达。

2. 元代黄公望《富春山居图》

黄公望的《富春山居图》被誉为“中国十大传世名画”之一,以其高远、深远的构图和细腻入微的笔墨展现了富春江一带的秋景,此画运用了“长披麻皴”和“点叶法”,将江南山水的温婉与灵秀表现得淋漓尽致,画中留白巧妙,云雾缭绕,使得整个画面既有空间感又有时间感,让人仿佛置身于那片宁静而幽远的山水之间。

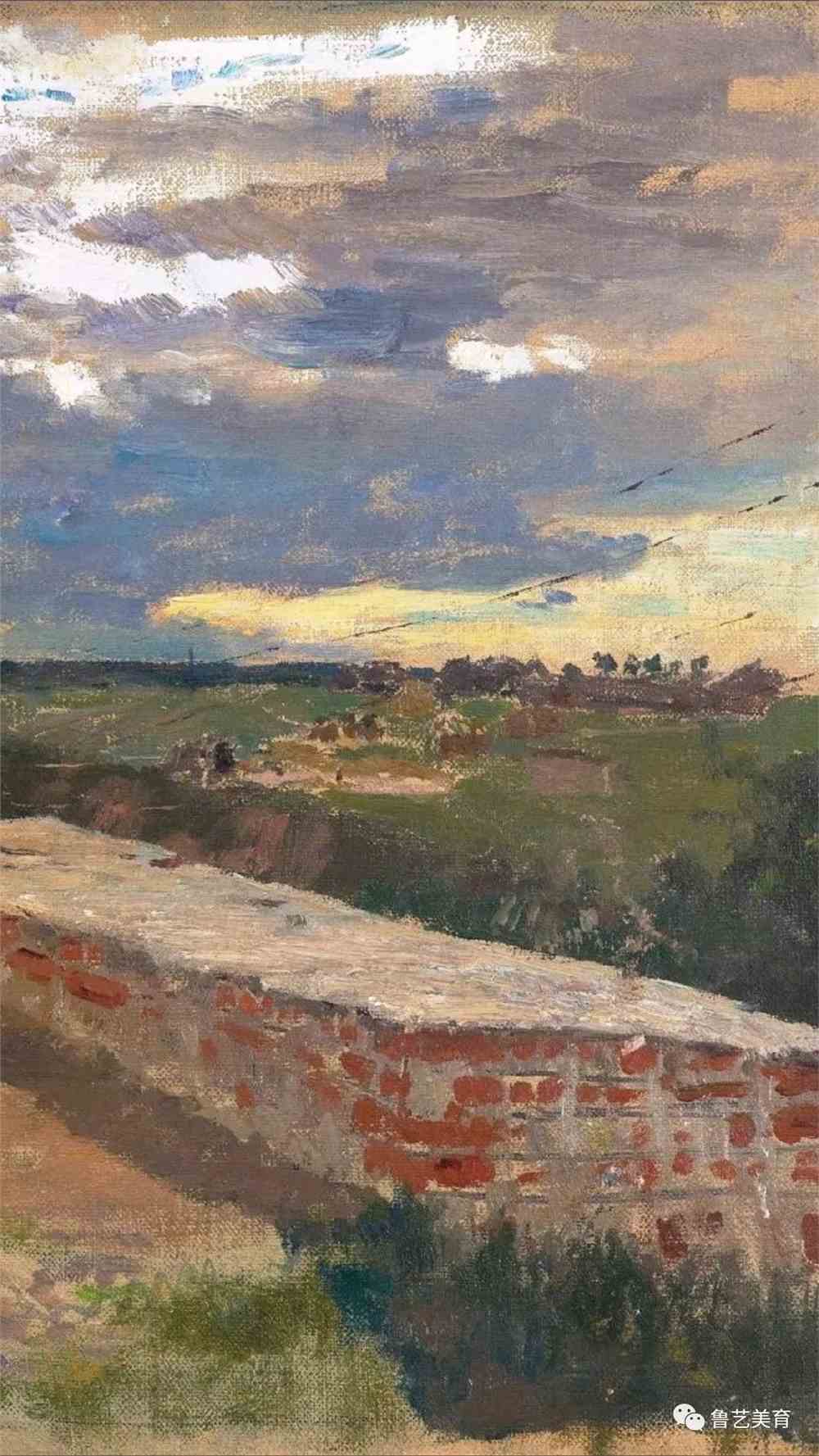

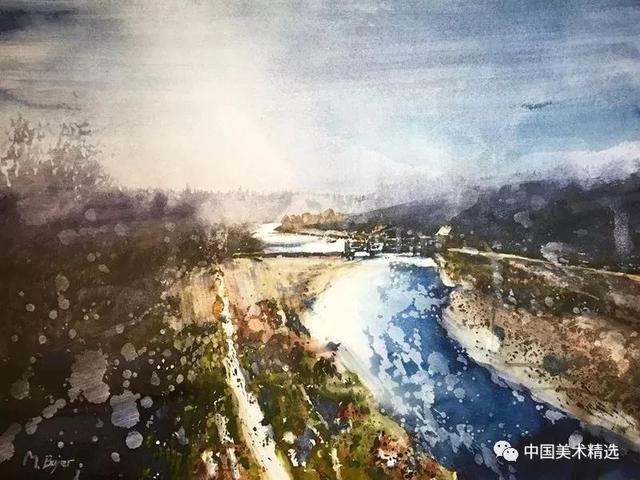

四、现代山水画的创新与发展

随着时代的变迁,山水画也在不断地创新与发展,现代画家在继承传统技法的同时,更加注重个人情感的表达和时代精神的融入,一些画家尝试将西方绘画的色彩运用、光影处理等元素融入山水画中,使传统艺术焕发新的生命力,当代画家刘国松的作品就以独特的色彩运用和现代构图手法,展现了山水画的另一种可能性和魅力。

在快节奏的现代社会中,山水画以其独特的艺术魅力和深邃的文化内涵,为人们提供了一片心灵的栖息地,它不仅是一种艺术形式,更是一种生活态度和哲学思考的体现,通过山水画的学习与欣赏,人们可以暂时忘却尘世的喧嚣,感受到自然界的壮丽与和谐,从而获得心灵的平静与净化。

山水画法作为中国传统文化的重要组成部分,其技艺的精湛、风格的多样以及背后所承载的文化价值与精神追求,使其在历史的长河中熠熠生辉,通过上述的解析与图片展示,我们不仅能够领略到山水画的艺术之美,更能深刻理解其背后的文化意蕴与时代精神。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...