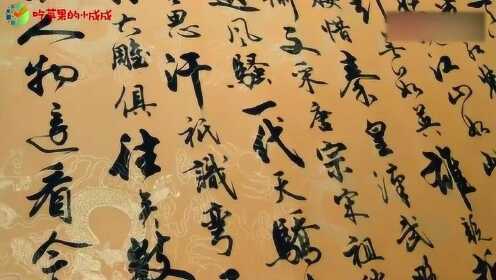

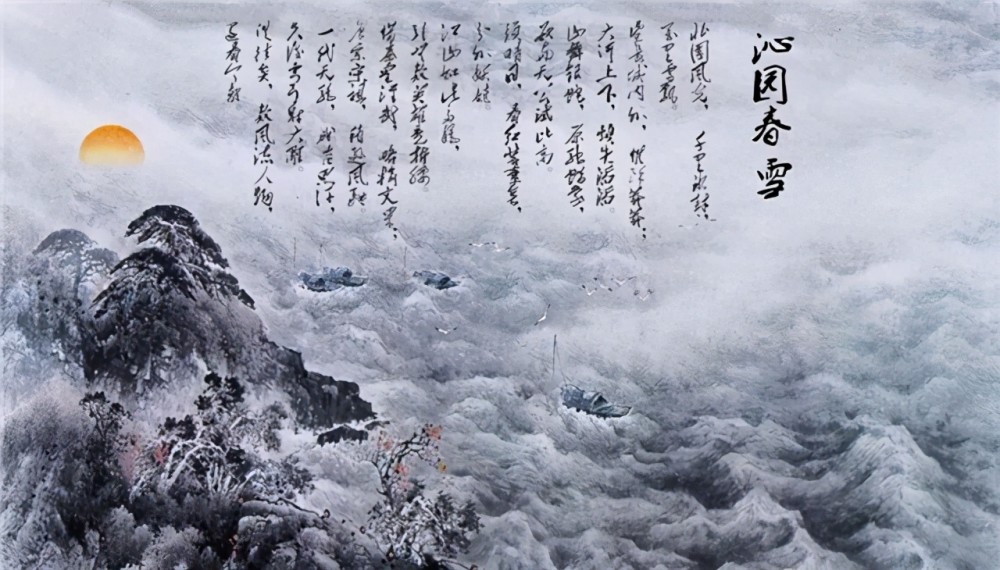

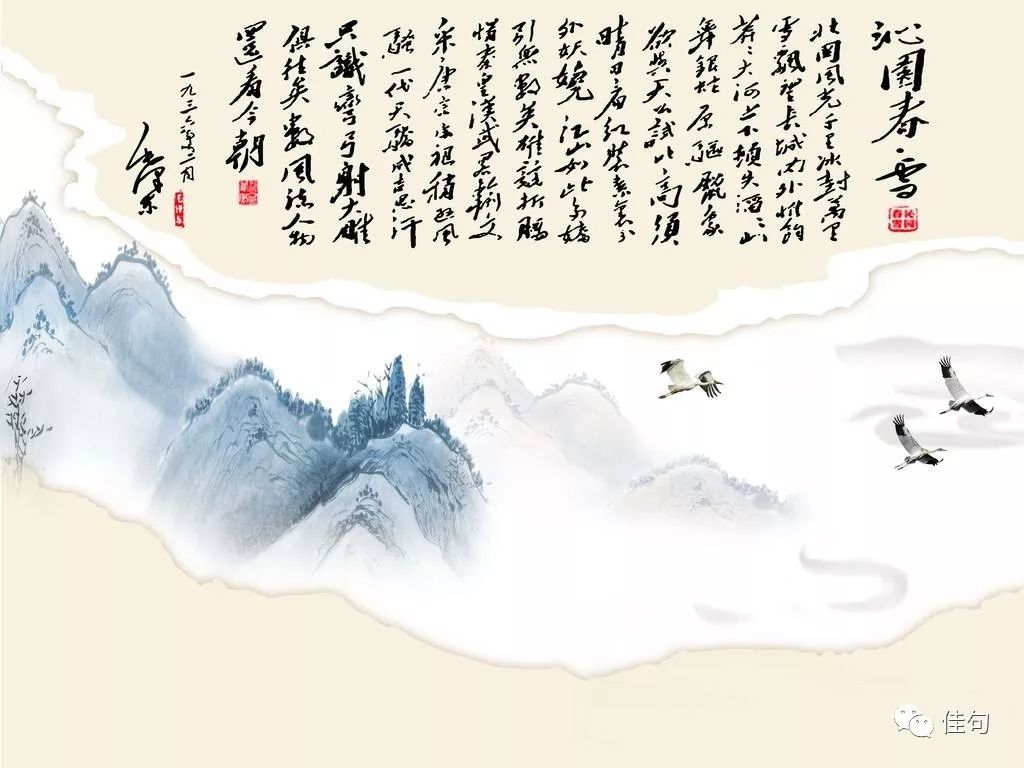

《沁园春·雪》作为中国文学的经典之作,其行楷书法的艺术魅力令人叹为观止。行楷书法以其独特的笔法、结构和韵味,将《沁园春·雪》的豪迈、壮丽和深邃表现得淋漓尽致。书法家们通过行楷的流畅与楷书的严谨相结合,将诗词的意境与书法的艺术完美融合,使得每一个字、每一笔都仿佛在诉说着历史的沧桑与文化的厚重。,,在行楷书法中,可以看到《沁园春·雪》那“望长城内外,惟余莽莽”的壮阔景象,也能感受到“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”的豪迈气概。书法家们通过笔墨的浓淡、干湿、轻重等变化,将诗词中的情感与意境传达得淋漓尽致,使观者仿佛置身于那片银装素裹的北国风光之中,与诗人一同感受那份历史的厚重与文化的韵味。,,《沁园春·雪》的行楷书法不仅是一种艺术表现形式,更是一种文化传承与精神寄托。它以独特的艺术魅力,将诗词的意境与书法的韵味完美结合,成为了中国传统文化中一道亮丽的风景线。

在中华文化的浩瀚长河中,书法艺术犹如一颗璀璨的明珠,以其独特的韵味和深远的意境,穿越千年,依旧熠熠生辉,而当这古老的艺术形式与诗词的经典之作相结合时,更是展现出了一种超凡脱俗的美感,我们就来探讨一下以毛泽东的《沁园春·雪》为内容的行楷书法作品,如何将诗文的豪迈气概与书法的灵动之美融为一体,共同诠释出一种独特的艺术魅力。

一、诗词的意境与书法的融合

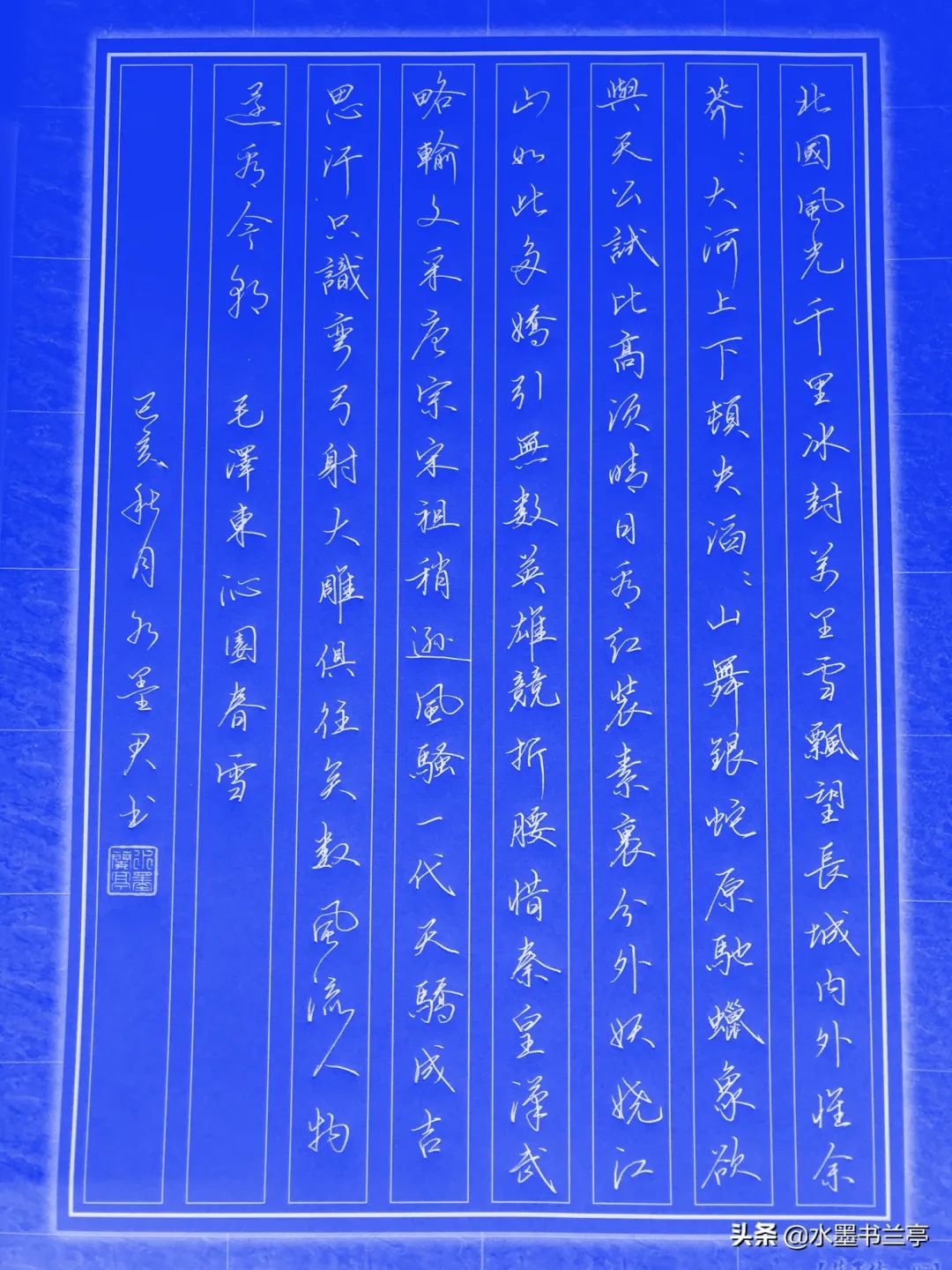

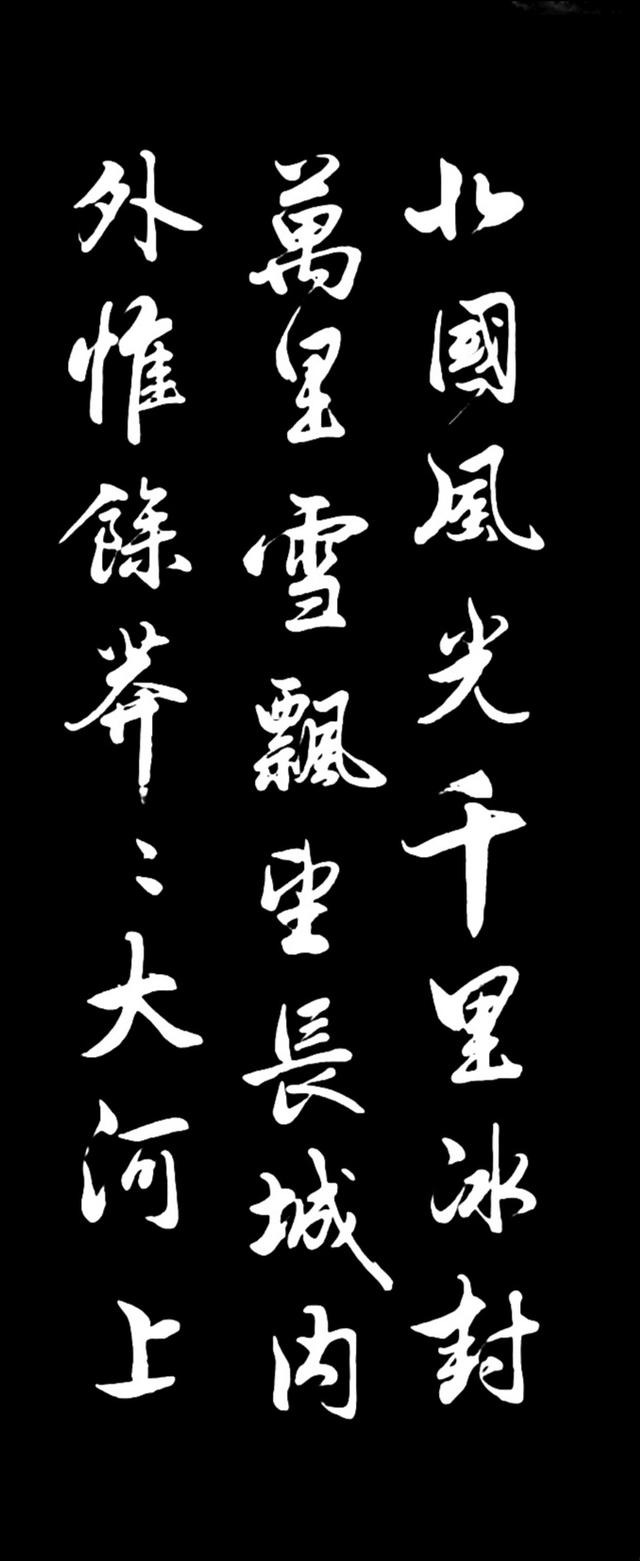

《沁园春·雪》是毛泽东在1936年创作的一首词,以其宏大的视野、深邃的思想和磅礴的气势,展现了诗人对祖国大好河山的热爱和对历史的深刻反思,词中“北国风光,千里冰封,万里雪飘”等句,不仅描绘了一幅壮丽的北国冬日图景,更蕴含了诗人对国家命运的深切关怀和远大抱负,当这样一首充满激情与哲思的词作被转化为行楷书法的形式时,其艺术效果自然非同凡响。

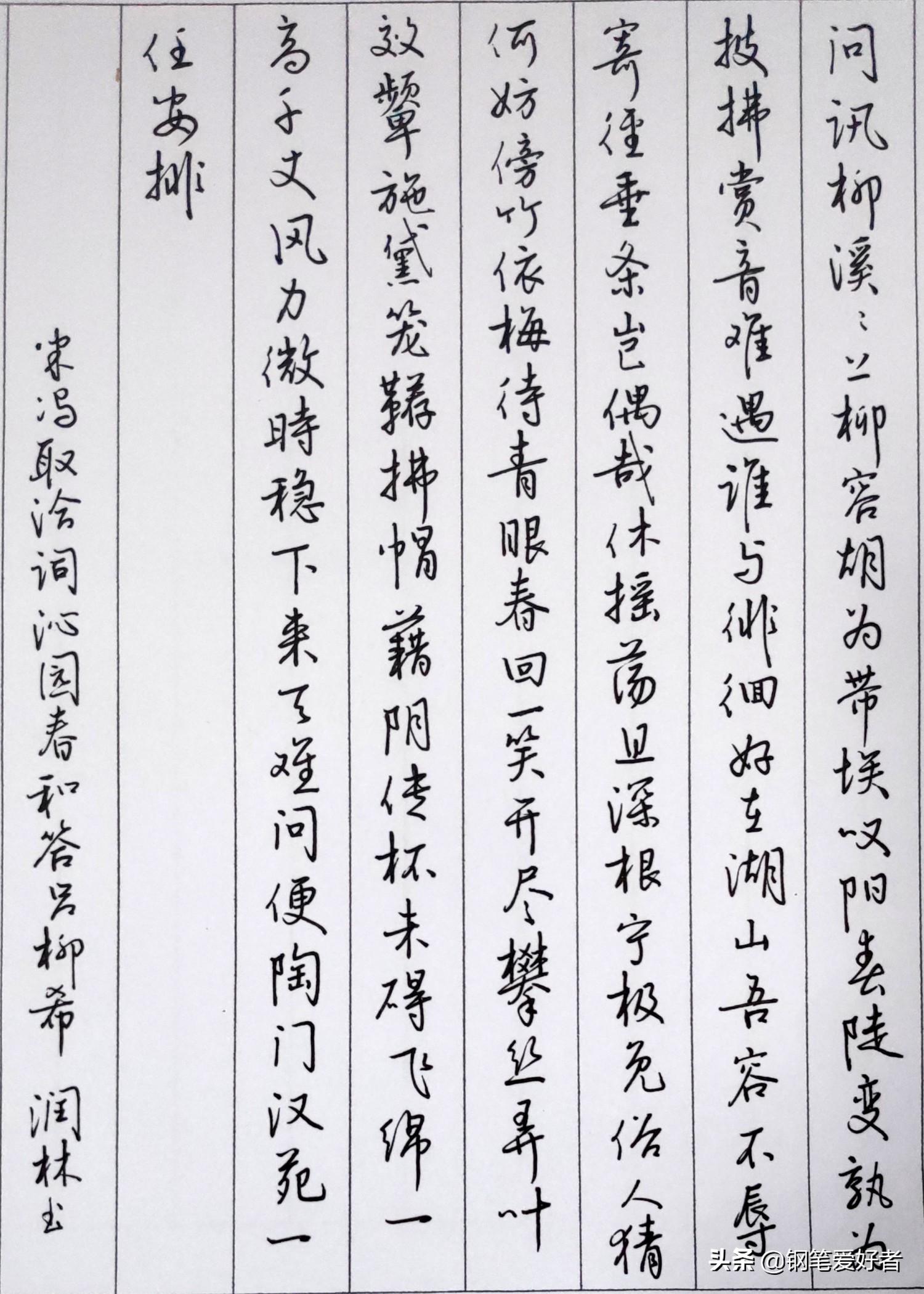

行楷书作为一种介于行书与楷书之间的书体,既保留了楷书的工整与规范,又融入了行书的流畅与自然,在书写《沁园春·雪》时,行楷书法的运用使得每一个字、每一行都仿佛在诉说着词中的意境,让观者能够通过笔墨的起伏、线条的流转,感受到词中那份跨越时空的壮志豪情。

二、笔墨间的气韵生动

在行楷书法的创作中,笔墨的运用至关重要,对于《沁园春·雪》这样的作品,书法家们往往会在起笔、运笔、收笔的过程中,通过轻重缓急、提按顿挫的变化,来表现词中“欲与天公试比高”的雄心壮志和“数风流人物,还看今朝”的自信豪迈。

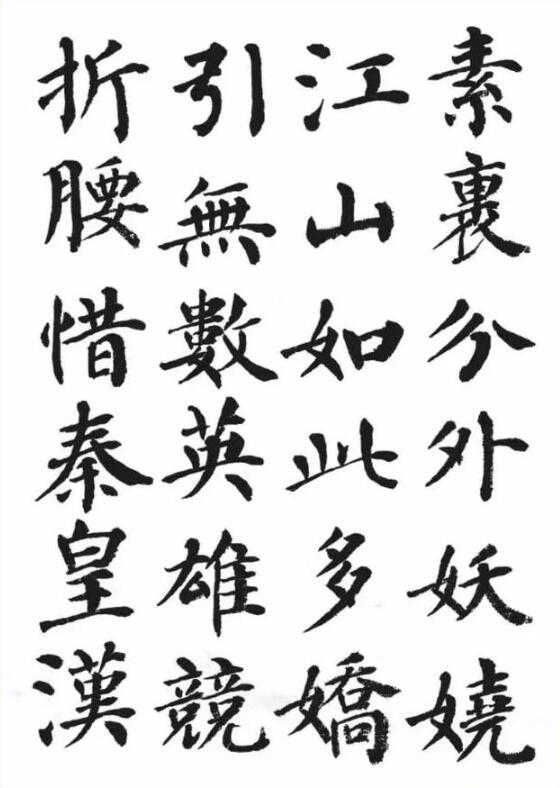

“北国”二字,行笔流畅而不失稳重,恰似那广袤无垠的北国大地;“江山如此多娇”一句,则通过细腻的笔触和流畅的线条,将词中的壮美景色与诗人的赞美之情完美融合,而“略输文采”、“稍逊风骚”等句,则通过笔墨的微妙变化,传达出诗人对历史人物的评价与反思,使得整幅作品不仅具有视觉上的美感,更蕴含了深邃的思想内涵。

三、章法布局的巧妙构思

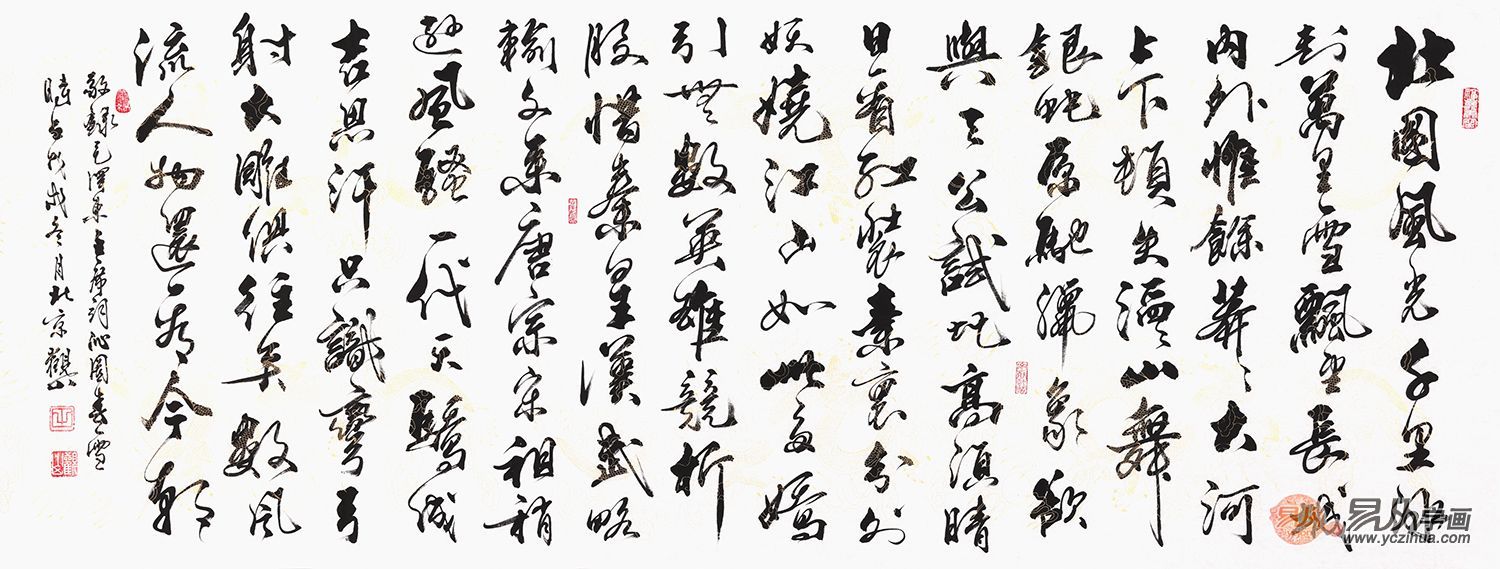

除了笔墨的运用外,章法布局也是行楷书法作品能否成功的关键因素之一。《沁园春·雪》作为一篇长词,其书法作品的布局需要兼顾整体的气势与局部的细节,书法家们通常会采用横幅或立轴的形式进行创作,通过字与字、行与行之间的疏密对比、大小错落以及墨色的浓淡变化,来营造出一种既统一又富有变化的视觉效果。

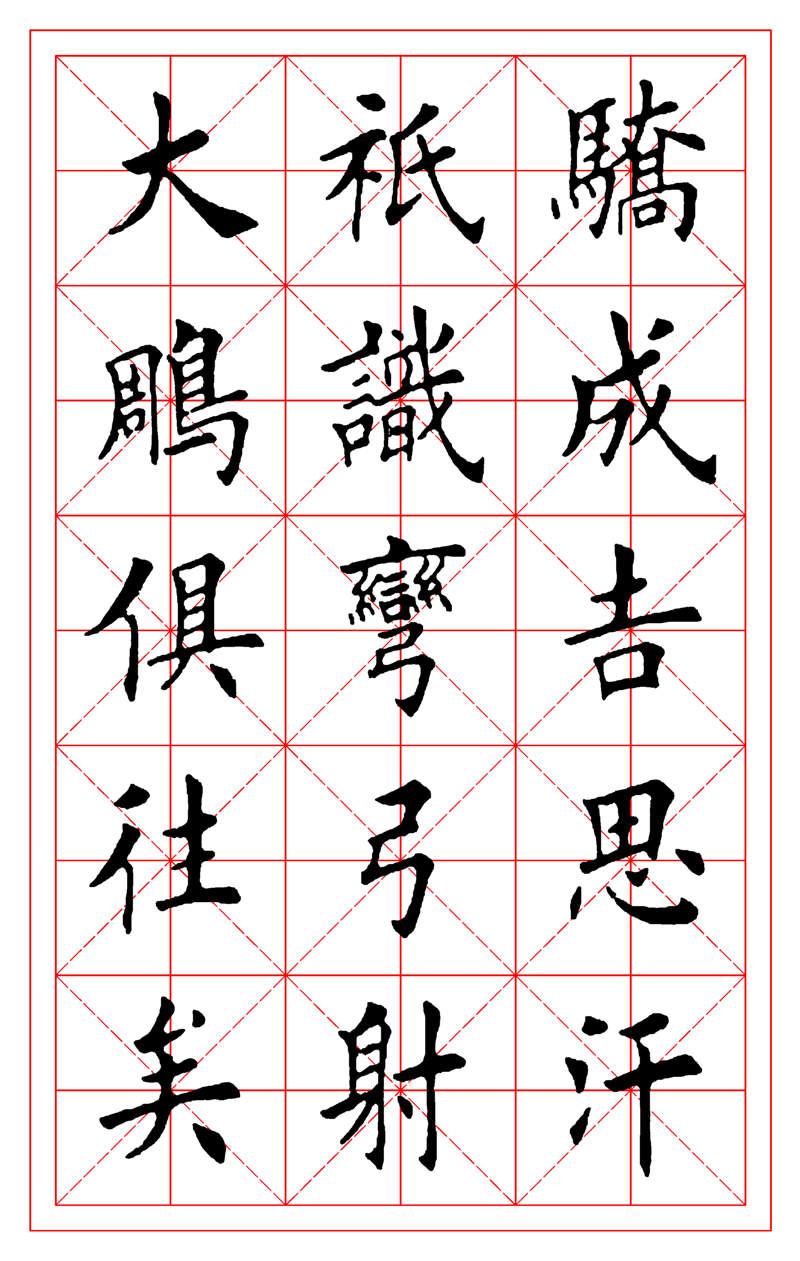

在横幅作品中,“北国风光”四字往往作为开篇之笔,占据显眼的位置,以吸引观者的第一眼注意;而“略输文采”、“只识弯弓射大雕”等句则通过适当的收缩和变化,形成一种视觉上的节奏感,整个作品在章法布局上既有大开大合的气势,又不失细腻入微的精妙之处。

四、文化传承与艺术创新

《沁园春·雪》的行楷书法作品不仅仅是一种艺术形式的展现,更是一种文化传承与艺术创新的体现,在创作过程中,书法家们不仅要准确传达原词的精神内涵和情感色彩,还要在传统的基础上进行创新和突破,这种创新可能体现在笔法的运用上、墨色的处理上或是整体构图的创意上,通过这样的方式,书法家们不仅让《沁园春·雪》这一经典之作焕发出新的生命力,也为中国传统书法艺术注入了新的活力。

《沁园春·雪》的行楷书法作品以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴成为了中国书法艺术中的一颗璀璨明珠,它不仅展现了书法艺术的灵动之美和深邃之思,更将诗词的意境与书法的形式完美融合在一起,当我们凝视这些作品时不仅能够感受到那份跨越时空的壮志豪情还能体会到中华文化的博大精深和源远流长的历史底蕴,在未来的岁月里愿这些优秀的书法作品能够继续传承下去并激励着更多的人们去探索、去创造属于这个时代的艺术之美。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...