王献之是东晋时期著名的书法家,其书法艺术被誉为“二王”之一,与父亲王羲之齐名。王献之的书法风格独特,以行草见长,笔法流畅自然,结构严谨而不失灵动。其代表作《洛神赋十三行》被誉为“小楷之祖”,用笔精妙,结体疏朗,展现出他高超的书法技艺和独特的艺术风格。《鸭头丸帖》也是王献之的代表作之一,其行草书体自然流畅,笔墨间透露出他深厚的文化底蕴和艺术修养。王献之的书法艺术不仅在当时备受推崇,对后世书法艺术的发展也产生了深远的影响,成为了中国书法史上的瑰宝之一。

在中国书法史上,王献之无疑是一位举足轻重的大家,作为东晋时期著名的书法家,王羲之之子,他不仅继承了父亲王羲之的书法精髓,更是在此基础上发展出自己独特的风格,被誉为“小圣”,王献之的书法作品以其流畅自然、笔力遒劲、结构严谨而著称,其代表作更是成为了后世学习与研究的宝贵财富,本文将深入探讨王献之的三部经典书法作品——《洛神赋十三行》、《中秋帖》以及《鸭头丸帖》,以期让读者更加全面地了解这位书法大师的卓越成就。

一、《洛神赋十三行》:情感与技巧的完美融合

《洛神赋十三行》是王献之的代表作之一,也是中国书法史上的经典之作,此作取材于曹植的《洛神赋》,全篇共十三行,每行字数不一,共计一百三十余字,此作品不仅展现了王献之高超的书法技艺,更深刻体现了其对于文学与艺术的深刻理解与独到见解。

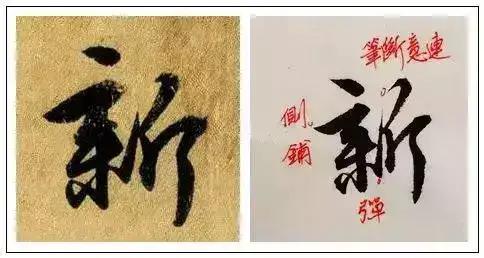

在《洛神赋十三行》中,王献之运用了多种笔法,如中锋、侧锋、提按、顿挫等,使得每一个字都充满了生命力,他的笔画既有力感又不失灵动,如同行云流水般自然流畅,尤其是“翩若惊鸿,婉若游龙”一句的书写,更是将曹植原文中的意境通过笔墨完美呈现,令人观之如见其景,如临其境。

《洛神赋十三行》的结构布局也极为讲究,字与字之间、行与行之间的呼应与对比,使得整幅作品和谐统一而又富有变化,这种对空间与节奏的精准把握,充分展示了王献之深厚的艺术修养和卓越的审美能力。

二、《中秋帖》:情感抒发的巅峰之作

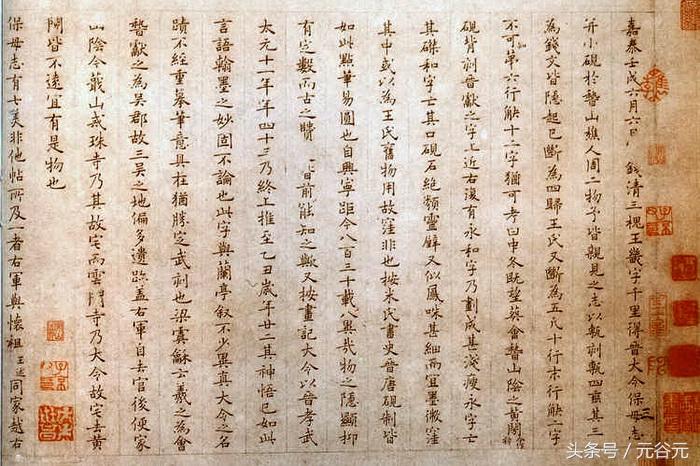

《中秋帖》是王献之在中秋佳节时所书的一封信札,因其情感真挚、笔触奔放而广受赞誉,此帖共两行十六字:“中秋不复不得相还为即甚省如何痴人痴人”,字里行间流露出作者对友人的深切思念与无法相聚的遗憾之情。

在《中秋帖》中,王献之的笔法更加放纵不羁,墨色浓淡干湿的变化尤为明显,这种变化不仅增加了作品的层次感,也使得每一个字都仿佛有了自己的生命,他的用笔大胆而果断,时而轻快如风,时而凝重如山,这种强烈的对比使得整幅作品充满了强烈的情感张力。

尤为值得一提的是,《中秋帖》中的“痴人”二字,王献之以几乎飞白的方式书写,笔触间透露出一种超脱世俗的洒脱与不羁,这也是他个人情感的真实写照,整幅作品在情感与技巧的双重作用下达到了高度的统一,成为了研究王献之书法风格不可或缺的珍贵资料。

三、《鸭头丸帖》:简约而不简单的艺术魅力

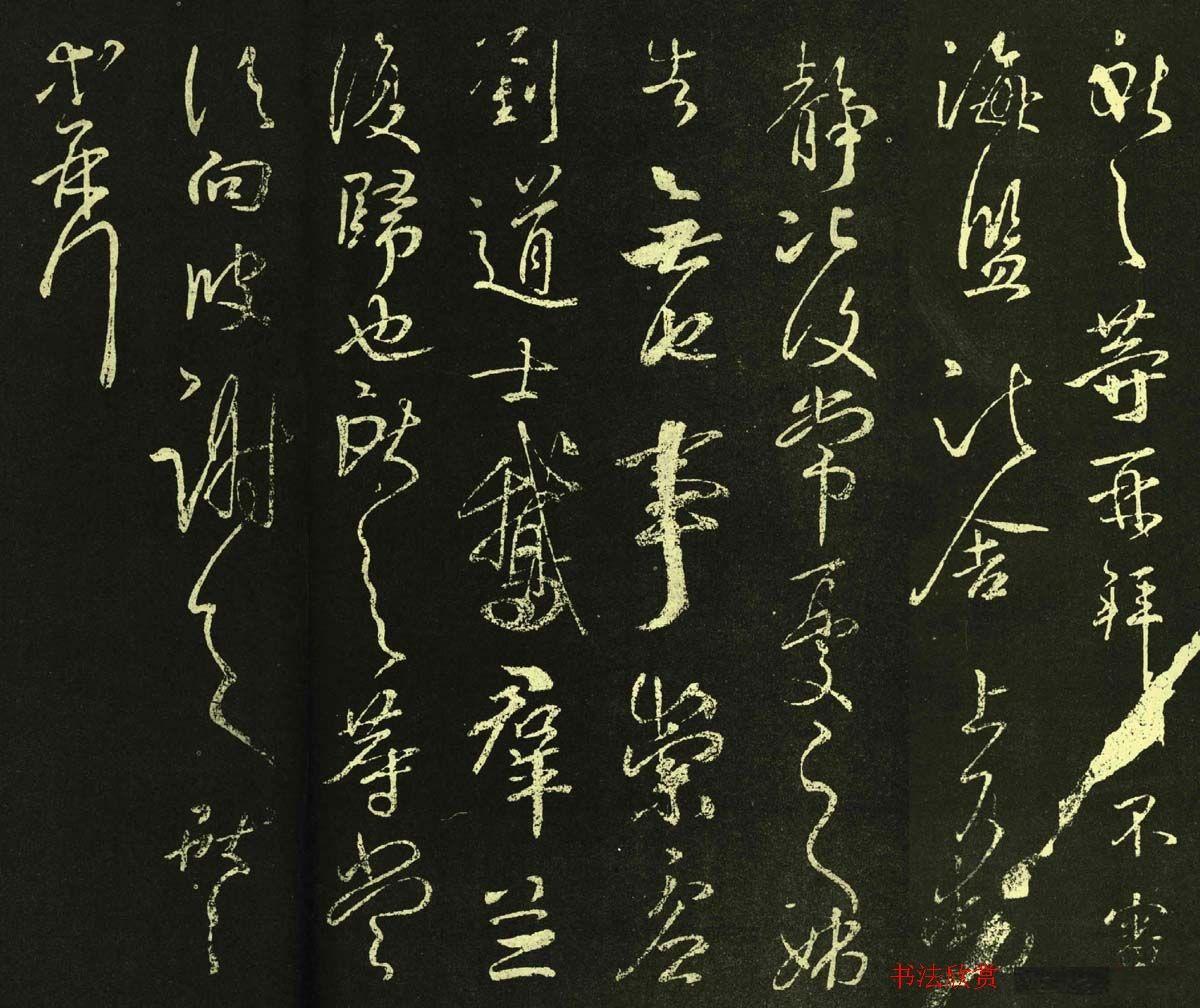

《鸭头丸帖》是王献之的一封简短信札,因内容提及“鸭头丸”而得名,全帖仅三行二十八字,却以其简约而不简单的艺术风格而著称,在这幅小作品中,王献之展现了他对于书法“以少胜多”的理解与运用。

虽然字数不多,《鸭头丸帖》中的每一个字都经过精心雕琢,笔笔到位,力透纸背,他的用笔既不追求华丽的装饰,也不刻意追求复杂的结构变化,而是以最质朴的方式表达出最真挚的情感,这种“以简驭繁”的艺术手法,使得《鸭头丸帖》在简约中蕴含着无穷的韵味与深意。

《鸭头丸帖》的章法布局也极为精妙,字与字之间、行与行之间的疏密安排恰到好处,既显得紧凑又不失透气之感,这种对空间与节奏的精准把握,再次证明了王献之在书法艺术上的深厚功底与独到见解。

《洛神赋十三行》、《中秋帖》以及《鸭头丸帖》不仅是王献之个人艺术生涯的巅峰之作,也是中国书法艺术宝库中的璀璨明珠,它们不仅展现了王献之高超的书法技艺和深厚的艺术修养,更以其独特的艺术风格和深刻的思想内涵影响了后世无数书法家与爱好者。

在今天这个快节奏的时代里,当我们再次审视这些经典之作时,依然能够感受到那份超越时空的情感共鸣与艺术震撼,王献之的书法作品不仅是中国传统文化的瑰宝,更是人类共同的精神财富,它们提醒我们:在追求速度与效率的同时,不应忘记对美的追求与对情感的表达,王献之及其代表作将继续在历史的长河中熠熠生辉,激励着后人不断探索与前行。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...