在当今社会,随着对艺术教育的重视日益增加,美术考级作为一种评价和激励学生学习成果的方式,逐渐成为了家长和学生们关注的焦点,关于美术考级是否真正有用,其利弊之争从未停歇,本文旨在深入探讨美术考级的价值与影响,分析其作为衡量艺术水平工具的合理性与局限性,以及在艺术教育中的实际作用。

美术考级的正面效应:激励与标准化

1. 激发学习动力:美术考级制度为学生提供了一个明确的目标和方向,通过设定不同级别的考试标准,激发了学生的竞争意识和进取心,对于许多孩子而言,考级不仅是对自己学习成果的检验,更是获得成就感、增强自信心的途径,这种“阶梯式”的进步模式,有助于学生保持持续学习的热情。

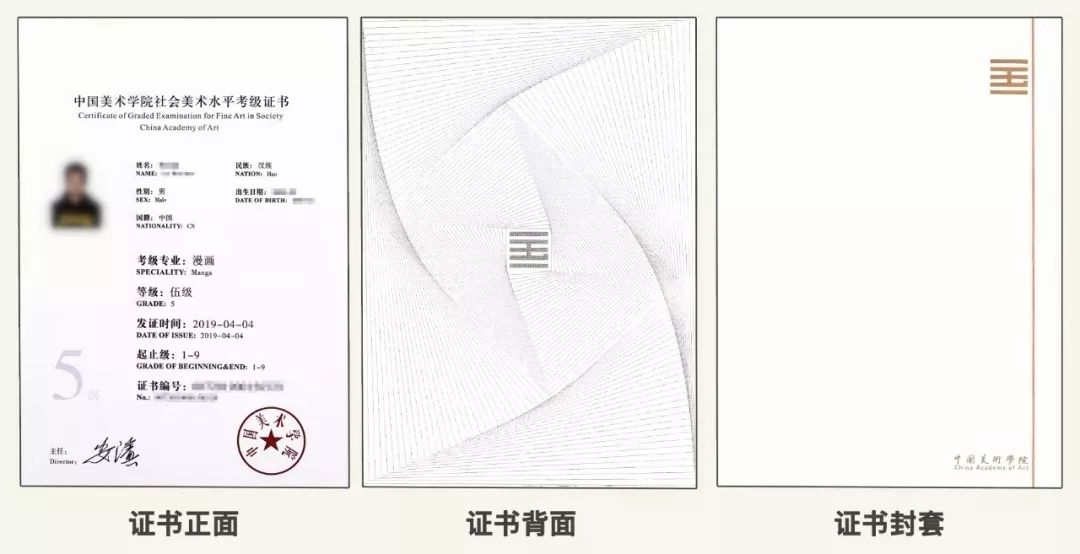

2. 标准化评价体系:在缺乏统一评价标准的情况下,艺术教育往往容易陷入主观性和随意性,美术考级通过制定明确的评分标准和考试内容,为艺术教育提供了一个相对客观的评价体系,这有助于教师和学生明确学习目标,确保教学内容的连贯性和系统性。

3. 促进技能提升:考级过程中,学生需要不断练习和提升自己的绘画技巧、创作能力和理论知识,为了达到更高的级别,学生必须不断挑战自我,这在一定程度上促进了其艺术技能和综合素质的全面提升。

美术考级的负面效应:形式主义与压力

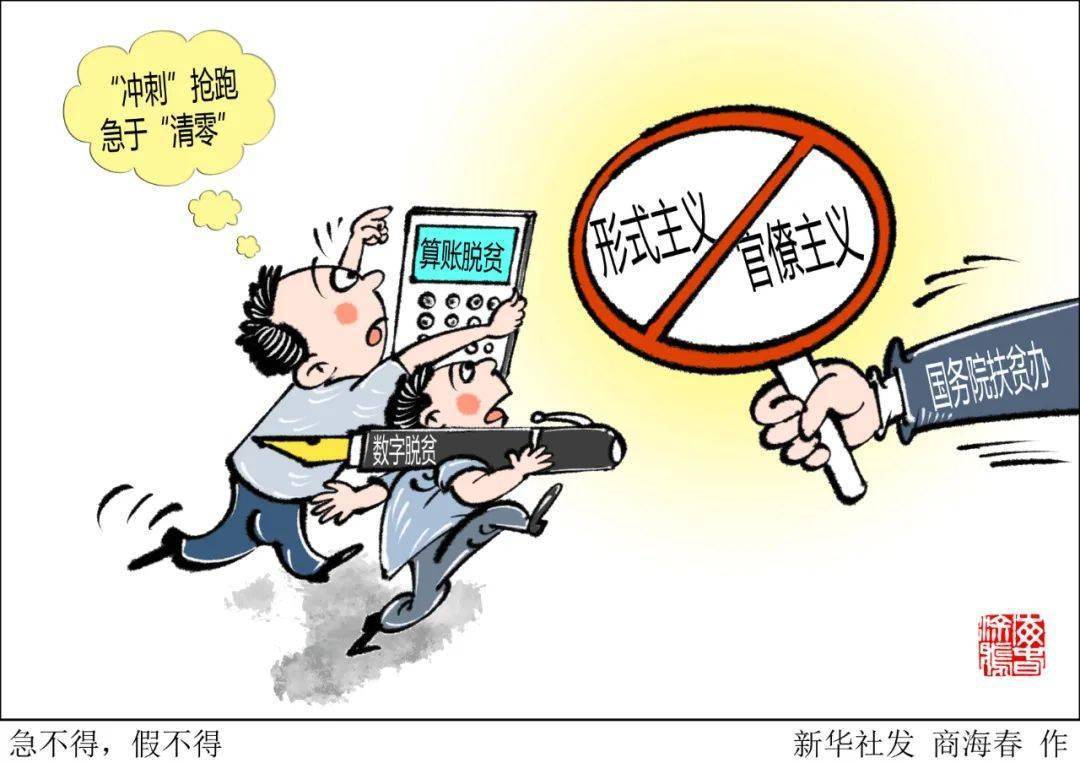

1. 形式主义倾向:部分家长和学生将美术考级视为“证书至上”,过分追求级别和证书的数量,而忽视了艺术教育的本质——培养审美情趣、创新思维和个性表达,这种“应试”心态容易导致学生陷入机械模仿和技巧训练的误区,忽略了艺术创作中最重要的情感表达和创意发挥。

2. 增加学习压力:高强度的训练和频繁的考试不仅会占用学生大量的时间和精力,还可能引发学生的心理压力和焦虑情绪,特别是对于年龄较小、心理承受能力较弱的学生来说,过度的竞争和压力可能影响其身心健康和长远发展。

3. 忽视个体差异:美术考级往往采用统一的评价标准,这在一定程度上忽视了学生在兴趣、天赋、理解能力等方面的个体差异,这种“一刀切”的方式可能导致部分学生感到挫败或失去兴趣,无法在适合自己的领域得到充分发展。

美术考级的合理应用与改进建议

尽管存在上述问题,但不可否认的是,美术考级在某种程度上确实为艺术教育提供了一种有价值的参考框架,为了更好地发挥其积极作用并减少负面影响,以下几点改进建议值得考虑:

1. 强化素质教育理念:教育部门和学校应将美术考级视为促进学生全面发展的重要手段之一,而非唯一目标,应注重培养学生的审美能力、创新思维和艺术素养,而非单纯追求考级成绩。

2. 多元化评价体系:除了传统的技能考核外,应引入更多元化的评价方式,如作品集评审、口头展示、创作项目等,以更全面地评估学生的艺术能力和潜力,应鼓励学生展现个人特色和创意,减少形式主义的倾向。

3. 减轻学生负担:合理规划考级频率和内容难度,避免过度竞争和过度训练,学校和家庭应共同营造一个宽松、支持性的学习环境,让学生有足够的时间和空间去探索、去创造。

4. 增强家长与教师的沟通:家长应树立正确的教育观念,与教师保持密切沟通,共同关注孩子的全面发展而非单一的成绩指标,教师应指导学生正确看待考级的意义,引导他们将考级作为提升自我的工具而非终点。

美术考级在艺术教育中扮演着复杂而微妙的角色,它既是推动学生进步的“指挥棒”,也可能是束缚个性的“枷锁”,关键在于如何合理利用这一工具,平衡标准化与个性化、激励与减压之间的关系,通过上述改进措施的实施,我们有望使美术考级成为真正促进学生全面发展的有效途径,而非简单的形式主义桎梏,在艺术教育的征途中,让我们共同努力,为孩子们创造一个既充满挑战又充满自由创造空间的学习环境。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...