本教学设计旨在通过书法欣赏课,启迪学生的心灵,传承中华文化。课程将通过展示不同历史时期、不同流派的书法作品,引导学生了解书法艺术的演变和特点。在欣赏过程中,教师将结合历史背景、文化内涵和艺术价值进行讲解,帮助学生深入理解书法艺术的魅力和价值。课程还将通过互动环节,如学生自主选择作品进行解读、小组讨论等,培养学生的观察力、思考力和表达能力。通过本课程的学习,学生不仅能够提高对书法艺术的鉴赏能力,还能在潜移默化中感受到中华文化的博大精深,为传承和弘扬中华文化贡献自己的力量。

在当今快节奏的数字化时代,书法这一传统艺术形式似乎正逐渐淡出人们的日常生活,书法不仅是中华文化的瑰宝,更是心灵修养与审美教育的重要载体,为了让学生们能够近距离感受书法的魅力,激发他们对传统文化的兴趣与热爱,特设计了一门“书法欣赏课”的教学方案,本课程旨在通过理论讲解、作品赏析、实践操作和互动交流四个环节,全方位地引导学生走进书法的世界,体验其独特的艺术魅力,从而在年轻一代中播下传承与创新的种子。

一、课程目标

1、知识与技能:使学生了解中国书法的基本知识,包括书法的发展历史、主要流派、书写工具及材料等;掌握基本的书法欣赏方法,能够从笔法、结构、章法等方面对书法作品进行初步分析。

2、过程与方法:通过观看视频、实物展示、现场演示等多样化的教学手段,增强学生的直观感受;鼓励学生参与讨论,培养其独立思考和表达能力;组织临摹练习,让学生在实践中体会书法的韵味。

3、情感态度价值观:激发学生对中国传统文化的自豪感和认同感;培养学生的审美情趣和艺术鉴赏能力;引导学生形成耐心、细致的学习态度,以及尊重传统、勇于创新的精神。

1. 理论导入:书法艺术概览(约30分钟)

开篇引言:简述书法在中华文化中的地位与作用,引起学生兴趣。

历史沿革:从甲骨文、金文讲起,到篆书、隶书、楷书、行书、草书的演变过程,让学生了解书法的历史脉络。

主要流派:介绍“二王”(王羲之、王献之)为代表的“帖学”和“北碑”等流派特点,以及现代书风的发展。

工具与材料:讲解毛笔、墨水、宣纸、砚台等书写工具的选择与使用。

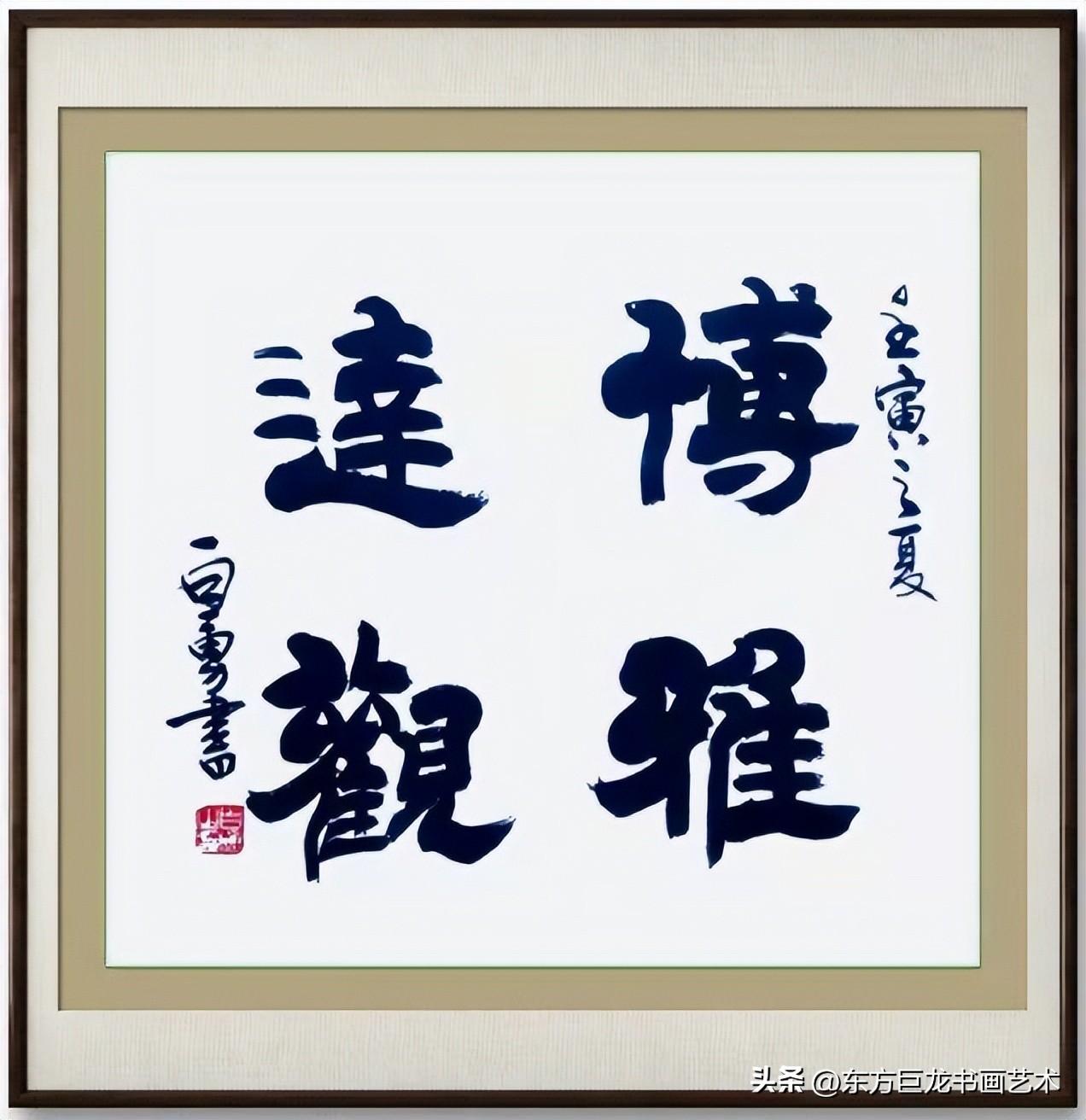

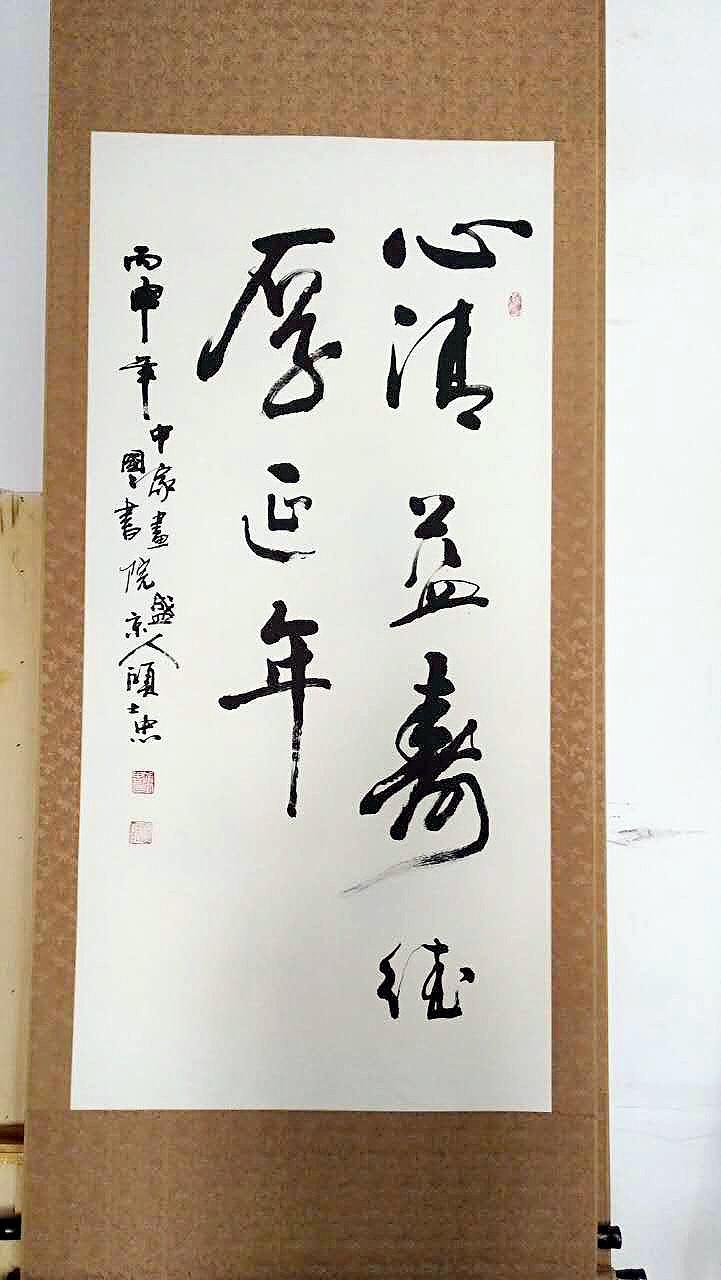

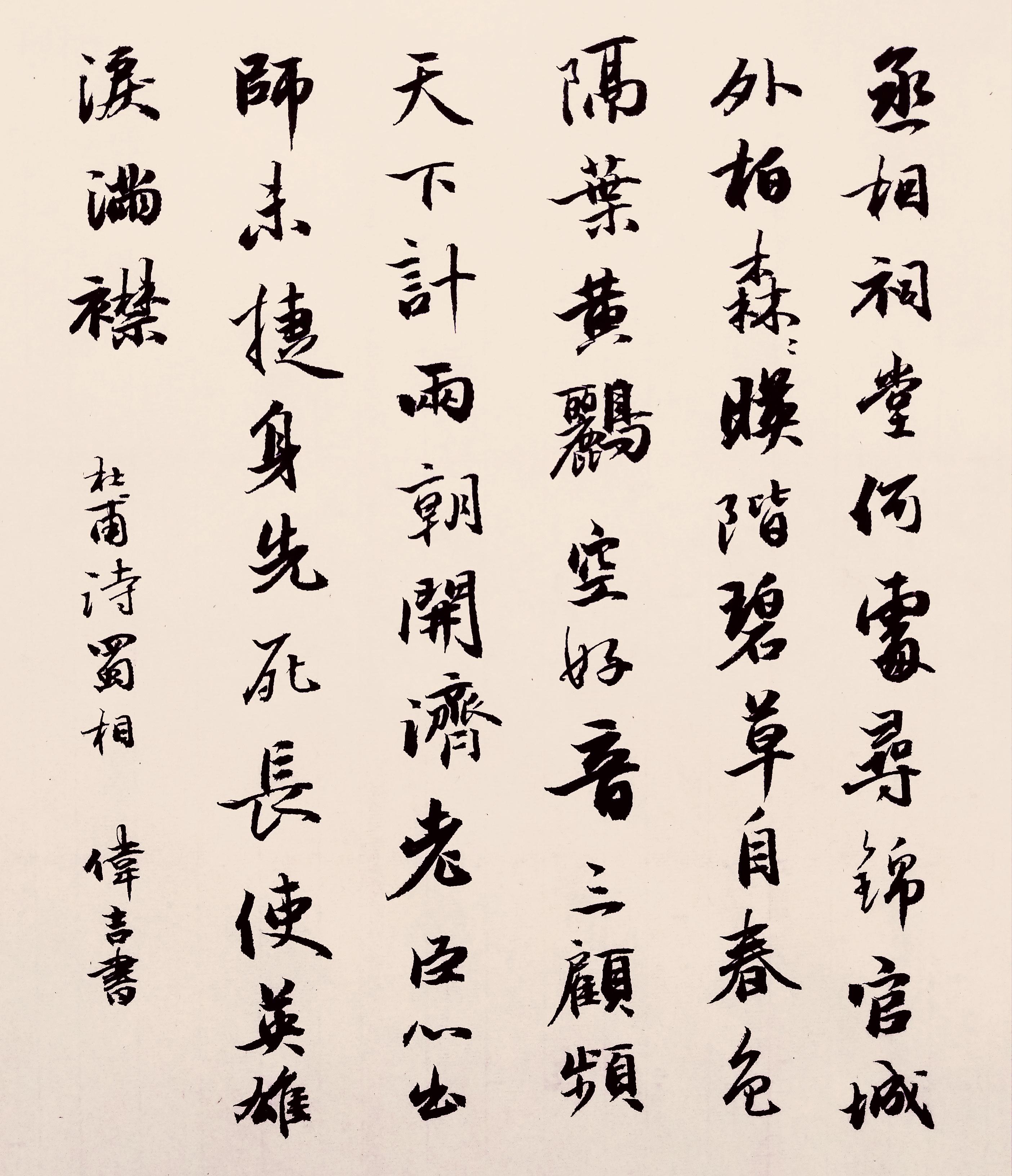

2. 作品赏析:经典与现代(约60分钟)

经典作品展示:选取《兰亭序》、《颜勤礼碑》等经典作品进行详细解析,从笔法、结构、章法等方面分析其艺术价值。

现代书法作品:展示当代书法家的作品,如启功、沈鹏等人的作品,让学生感受传统与现代的融合与创新。

小组讨论:学生分组讨论,分享各自对作品的感受与见解,教师引导并总结。

3. 实践操作:动手体验(约90分钟)

基础笔法练习:指导学生进行横、竖、撇、捺等基本笔画的书写练习,强调运笔的力度与速度。

简单字例临摹:选择简单的字例(如“永”字八法),让学生进行临摹,教师巡回指导,纠正错误。

创作体验:鼓励学生尝试自由创作,不拘一格地表达自己的情感与想法。

4. 互动交流:分享与反馈(约30分钟)

作品展示:学生展示自己的临摹或创作作品,简述创作过程与心得。

师生互动:教师与学生共同点评作品,肯定优点,指出不足,提出改进建议。

心得分享:鼓励学生分享学习书法的心路历程,以及对传统文化的新认识。

三、教学方法与策略

1、多媒体辅助教学:利用视频、图片、PPT等多媒体资源,使理论知识更加生动形象。

2、实物展示与操作:通过实物展示书写工具和作品,让学生亲手体验书写的乐趣与过程。

3、小组合作学习:促进学生之间的交流与合作,共同探讨问题,分享学习成果。

4、个性化指导:针对不同学生的基础与特点,提供个性化的指导与建议。

5、文化渗透:在讲解书法知识的同时,融入相关历史文化背景的介绍,增强学生的文化认同感。

四、课程评价与反馈

过程评价:通过观察学生在课堂上的参与度、实践操作的认真程度以及小组讨论的表现来评价学生的学习态度与能力。

作品评价:根据学生的临摹或创作作品进行综合评价,包括笔法准确性、结构合理性、章法布局等方面。

自我评价与互评:鼓励学生进行自我反思与同伴评价,培养其自我认知与批判性思维能力。

家长反馈:通过家长会或问卷形式收集家长对课程的意见与建议,不断优化教学内容与方法。

五、课程展望与延伸

本“书法欣赏课”不仅是一次短暂的学习经历,更是一个长期文化熏陶的过程,未来可以进一步开展“书法工作坊”、“书法夏令营”等活动,为学生提供更深入的学习与实践机会;可以邀请知名书法家来校讲座或工作坊,为学生搭建与大师交流的平台;还可以组织学生参与书法比赛或展览,让学生在实践中锻炼与成长,通过这些活动,我们期望能够激发更多学生对传统文化的热爱之情,为中华文化的传承与发展贡献力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...