历代山水画名家在笔墨间展现了自然与人文的完美融合。他们以独特的艺术手法,将山川的壮丽、河流的蜿蜒、云雾的缭绕、草木的生机等自然景观,与文人的情感、哲学思想、文化背景等人文元素相结合,创造出具有深刻内涵和独特风格的山水画作品。,,在笔墨运用上,历代名家们注重“以形写神”,通过墨色的浓淡、干湿、轻重等变化,以及线条的粗细、曲直、顿挫等手法,表现出山水的气势和神韵。他们还善于运用“留白”等技法,使画面产生虚实相生、意境深远的艺术效果。,,在题材选择上,历代山水画名家们不仅描绘了自然景观的壮美,还融入了文人的情感和思想。他们通过山水画表达对自然美的热爱和敬畏,同时也反映了文人的哲学观念、道德追求和文化理想。这些作品不仅具有高度的艺术价值,也成为了中国传统文化的重要组成部分。

在中国悠久的文化历史长河中,山水画作为一种独特的艺术形式,不仅承载了古人对自然山水的热爱与向往,更体现了他们对人生哲理的深刻思考和艺术造诣的极致追求,从魏晋南北朝的萌芽到唐宋的繁荣,再到元明清的鼎盛,历代山水画名家以笔墨为舟,以宣纸为海,为我们描绘了一幅幅动人心魄的自然图景和深邃的文化意境。

魏晋南北朝:山水画之始

山水画在魏晋南北朝时期开始萌芽,这一时期的代表人物有顾恺之、宗炳等,顾恺之的《洛神赋图》虽以人物为主,但已初现山水之姿,其山水背景简练而富有意境,而宗炳的《画山水序》更是中国最早的山水画理论著作,他提出“山水以形媚道”,强调山水画不仅是自然景观的再现,更是“畅神”的媒介,体现了人与自然的和谐统一。

唐代:山水画之兴

唐代是山水画发展的一个重要时期,出现了以李思训、王维为代表的两大流派,李思训继承了展子虔的青绿山水,其作品《江帆楼阁图》用笔工整,设色富丽,展现了唐代宫廷山水的辉煌气象,而王维则以水墨淡彩的“破墨”技法闻名,其《雪溪图》等作品追求自然天成,意境高远,对后世文人山水画影响深远。

五代两宋:山水画之盛

进入五代两宋,山水画达到了前所未有的高度,出现了众多名家巨匠,五代时期的关仝以其《山溪待渡图》等作品著称,擅长表现北方山水的雄浑壮阔;董源则以《夏景山口待渡图》等作品展现了江南山水的温婉秀丽,对后世南派山水影响巨大。

宋代更是山水画的黄金时代,以李成、范宽、郭熙为代表,李成的《读碑窠石图》展现了其独特的“卷云皴”技法,表现了北方山水的萧瑟荒寒;范宽的《溪山行旅图》则以其雄强有力的笔墨和宏大的构图,被誉为“山水绝作”,体现了北方山水的壮美与雄浑,郭熙在《林泉高致》中提出的“三远法”——高远、深远、平远,为后世山水画的构图提供了理论依据。

元代:山水画之变

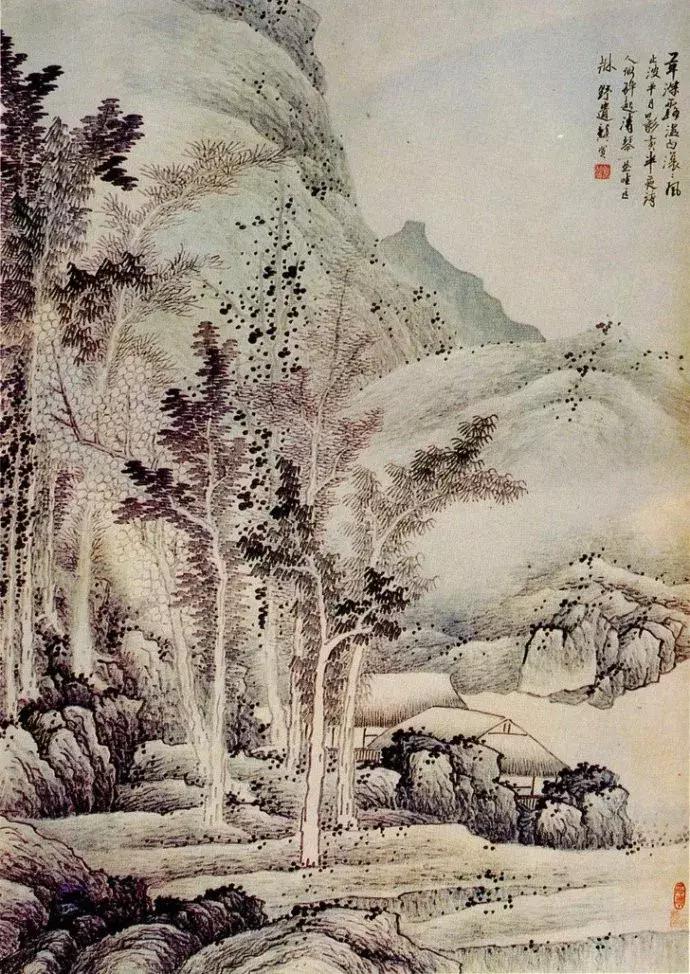

元代山水画在继承前代的基础上发生了显著变化,以“元四家”——黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇为代表,黄公望的《富春山居图》是其晚年杰作,全图用墨淡雅,笔法灵动,展现了富春江一带的秋日景色,被誉为“中国十大传世名画”之一,王蒙则以其繁密的“牛毛皴”和丰富的层次感著称,《青卞隐居图》是其代表作,倪瓒则以“逸品”自居,其作品《六君子图》以极简的笔墨表现了枯木、怪石与江面的空旷寂寥,体现了其超然物外的文人情怀,吴镇则以《渔父图》等作品展现了渔翁垂钓的隐逸生活,传达了文人的避世思想。

明清:山水画之续与变

明清时期,山水画在继承前代的基础上继续发展,同时出现了许多新的风格和流派,明代有戴进、蓝瑛等大家,戴进的《湘水渔舟图》展现了其高超的写实能力;蓝瑛则以其博采众长的“仿古”风格著称,清代则有“四王”(王时敏、王鉴、王翚、王原祁)和“四僧”(石涛、朱耷、渐江、石溪)等名家。“四王”以其对宋元风格的追摹和复古倾向影响了清代前期画坛;而“四僧”则以个性鲜明、风格独特著称,他们或抒发个人情感,或追求心灵自由,为清代山水画注入了新的活力。

石涛的《搜尽奇峰打草稿》体现了其“笔墨当随时代”的艺术主张,强调个人情感的抒发和自然山水的直接体验;朱耷的《荷石水禽图》则以其简练的笔墨和孤傲的气质,传达了明遗民的悲愤与孤独,渐江的《黄山松石图》则以枯笔淡墨表现了黄山的奇松怪石,其画风冷峻高远,对后世影响深远。

纵观历代山水画名家及其作品,我们可以看到中国古人对自然山水的无限热爱和对人生哲理的深刻思考,从魏晋的萌芽到明清的鼎盛,每一位画家都在用自己的笔墨诠释着对自然的感悟和对人文的追求,他们的作品不仅是中国传统文化的瑰宝,也是世界艺术宝库中的璀璨明珠,在今天这个快节奏的时代里,当我们再次凝视这些跨越千年的山水画卷时,依然能感受到那份来自远古的宁静与力量,那是对自然之美的永恒向往和对人生哲学的深刻体悟。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...