罗丹的雕塑艺术以其独特的视角和表现手法而闻名,其中最引人注目的莫过于他对于大卫这一传统题材的重新诠释。在传统的雕塑中,大卫通常被描绘为一位肌肉紧绷、姿态威严的战士,而罗丹却选择从不同的角度出发,展现了大卫在战斗前的瞬间。他通过细腻的雕刻技巧和深刻的情感表达,将大卫的内心世界和身体状态展现得淋漓尽致。这种独特的视角不仅打破了传统雕塑的束缚,也使得罗丹的雕塑作品更加生动、真实和感人。罗丹的这种创新和勇气,不仅为雕塑艺术的发展注入了新的活力,也为我们提供了更加丰富、多元的艺术体验。

在雕塑艺术的浩瀚星空中,奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin)无疑是最为耀眼的星辰之一,他的作品不仅在技术上达到了前所未有的高度,更在艺术表达上展现了深刻的情感与思想深度,当我们提及罗丹的代表作时,一个常被提及的名字却是“大卫”——罗丹的雕塑作品中并没有直接以《大卫》为题的作品,这背后,既是对米开朗基罗版《大卫》的致敬,也是罗丹个人艺术追求的独特体现。

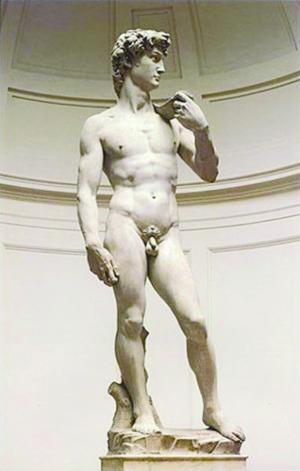

传统与创新的碰撞:米开朗基罗的《大卫》

要理解罗丹为何没有创作名为“大卫”的作品,首先需要回顾一下文艺复兴时期大师米开朗基罗的《大卫》,这座雕塑是佛罗伦萨洗礼堂的入口装饰,以其精湛的技艺和深刻的象征意义闻名于世,大卫作为《圣经》中以少胜多的英雄,其形象不仅展现了人体的力量与美感,更蕴含了对抗邪恶、追求正义的精神象征,米开朗基罗的《大卫》以其精准的结构比例、肌肉的动态张力和坚毅的眼神,成为了雕塑史上的不朽之作。

罗丹的艺术探索:从传统到超越

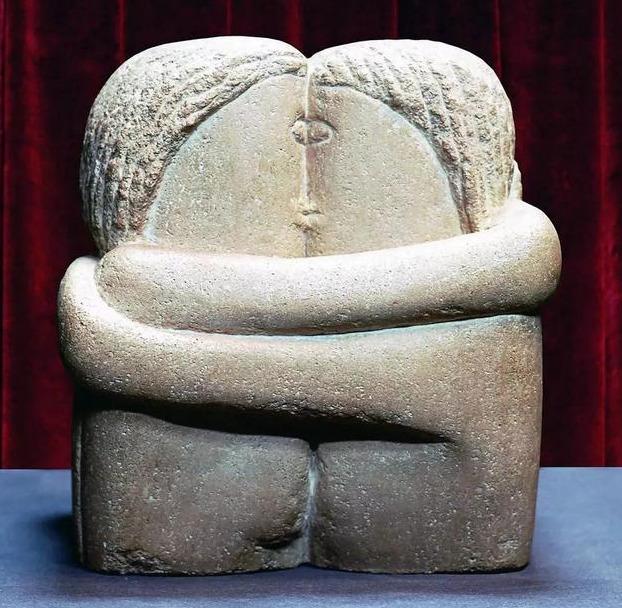

罗丹的艺术生涯中,虽然未直接以“大卫”为题创作,但他对雕塑的探索却深深植根于对人体的深刻理解与表现上,罗丹的作品如《加莱义民》、《思想者》、《巴尔扎克》等,无不展现出他对人物内心世界的细腻刻画与对形式语言的创新运用,罗丹认为,雕塑应不仅仅是外在形态的复制,更是内在情感与思想的传达,他强调“美在于形式与情感的结合”,这在他对人物表情、姿态以及身体语言的捕捉中得到了淋漓尽致的体现。

为什么没有“大卫”?——罗丹的艺术选择

罗丹没有直接以“大卫”为题创作,这既是对米开朗基罗版《大卫》的敬意,也是他个人艺术追求的体现,罗丹深知,任何试图复制前人或模仿传统题材的努力都可能陷入平庸,他更倾向于从个人经历、情感出发,创造具有独特视角和深刻内涵的作品,在罗丹看来,每个时代、每位艺术家都有其独特的视角和表达方式,直接沿用传统题材可能会限制其艺术创新的空间。

罗丹的作品往往更加注重人物的情感状态与心理活动,而非单一的外在形象。《大卫》作为传统英雄形象的代表,其象征意义过于固定和单一,难以承载罗丹所追求的复杂情感与思想深度,罗丹更倾向于通过自己的作品去探索人性、社会以及人类存在的本质问题,他的《加莱义民》便是对这一点的最好例证——通过表现人们在极端情境下的抉择与牺牲,展现了人性的光辉与阴暗。

罗丹的雕塑语言:形式与情感的交融

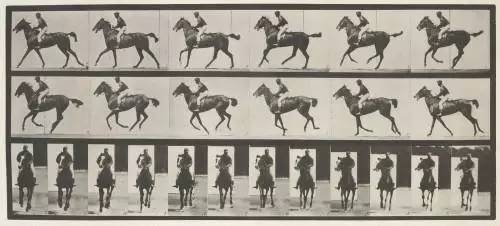

罗丹的雕塑作品以其独特的“多视角”技法而著称,他打破了传统雕塑的单一眼球凝视方式,转而采用多个角度并置的手法,使观者能够从不同位置和角度感受到作品的动态与生命力。《加莱义民》中的每个人物都似乎在向不同方向诉说着自己的故事,这种处理方式不仅增强了作品的立体感和空间感,也使得每个观者都能在其中找到自己的共鸣点。

罗丹还擅长运用“触感”来增强作品的真实感与情感表达,他的作品表面往往保留着雕刻过程中的痕迹和材质的质感,这种“未完成”的美学理念让作品显得更加生动、真实且富有生命力。《思想者》中的深刻皱纹、肌肉的起伏,都是罗丹对人物内心世界深刻洞察的外化表现。

尽管罗丹没有直接创作名为“大卫”的作品,但他的艺术成就与影响却远远超出了传统雕塑的范畴,他以独特的视角、创新的技法以及对人性深刻的洞察力,为雕塑艺术开辟了新的道路,罗丹的作品不仅在技术上达到了前所未有的高度,更在艺术理念上推动了雕塑从外在形态到内在情感的转变,他的艺术实践鼓励后来的艺术家们勇于探索、敢于创新,不再受限于传统与前人的成就,而是以自己的方式去表达对世界的理解与感悟。

在罗丹的时代之后,雕塑艺术界涌现出了许多受其启发的年轻艺术家们,他们继续着罗丹未竟的探索之路,将雕塑从静态的纪念物转变为动态的情感表达工具,可以说,虽然罗丹没有“大卫”,但他通过自己的作品和艺术理念,为雕塑艺术乃至整个艺术界留下了不可磨灭的印记。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...