《艺术之吻》讲述了罗丹与布朗之间的永恒瞬间。罗丹是法国著名的雕塑家,他的作品如《思想者》等广为人知。而布朗则是他的模特,两人在艺术创作中建立了深厚的情感联系。在1900年的春天,罗丹在巴黎的工作室中为布朗制作雕像时,两人之间发生了一个充满情感和艺术灵感的吻。这个瞬间被视为艺术与爱情的完美结合,成为了罗丹创作生涯中的一个重要时刻。这个“艺术之吻”不仅展现了罗丹对艺术的热爱和追求,也体现了他与布朗之间深厚的情感纽带。它成为了艺术史上的一个传奇故事,被后人传颂和铭记。

在艺术的长河中,有那么一些作品,它们超越了时间和空间的限制,成为了人类共通情感的象征,奥古斯特·罗丹的雕塑杰作《吻》便是这样一件令人心动的艺术品,它不仅以其细腻的雕刻技巧和深刻的情感表达震撼了无数观者的心灵,还与美国作家詹姆斯·费尼莫尔·布朗(James Fenimore Brown)的文学作品产生了奇妙的共鸣,共同编织了一段关于爱、激情与永恒的美丽传说。

艺术之吻:罗丹的深情之作

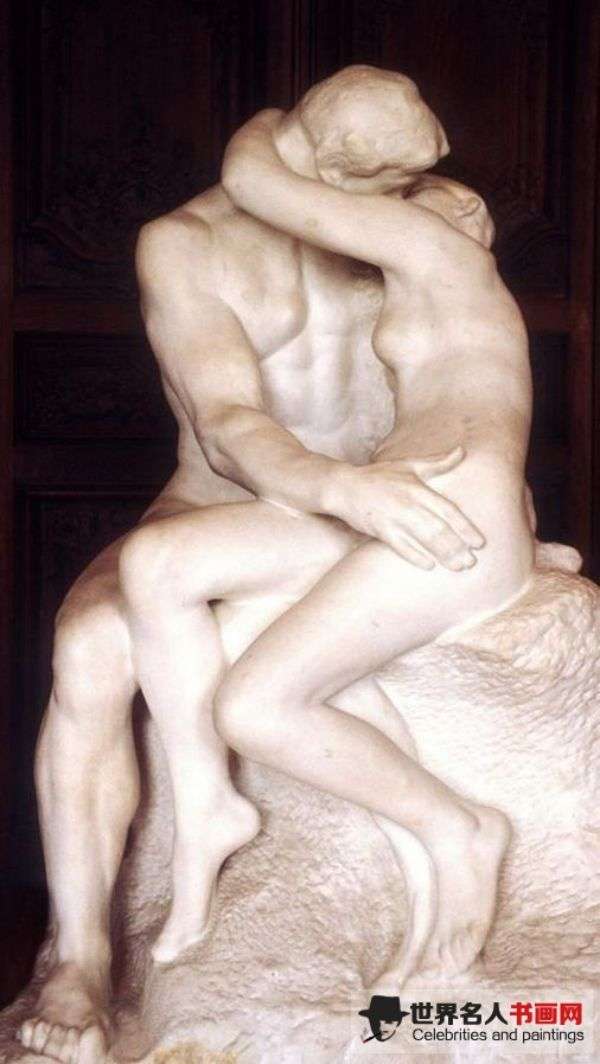

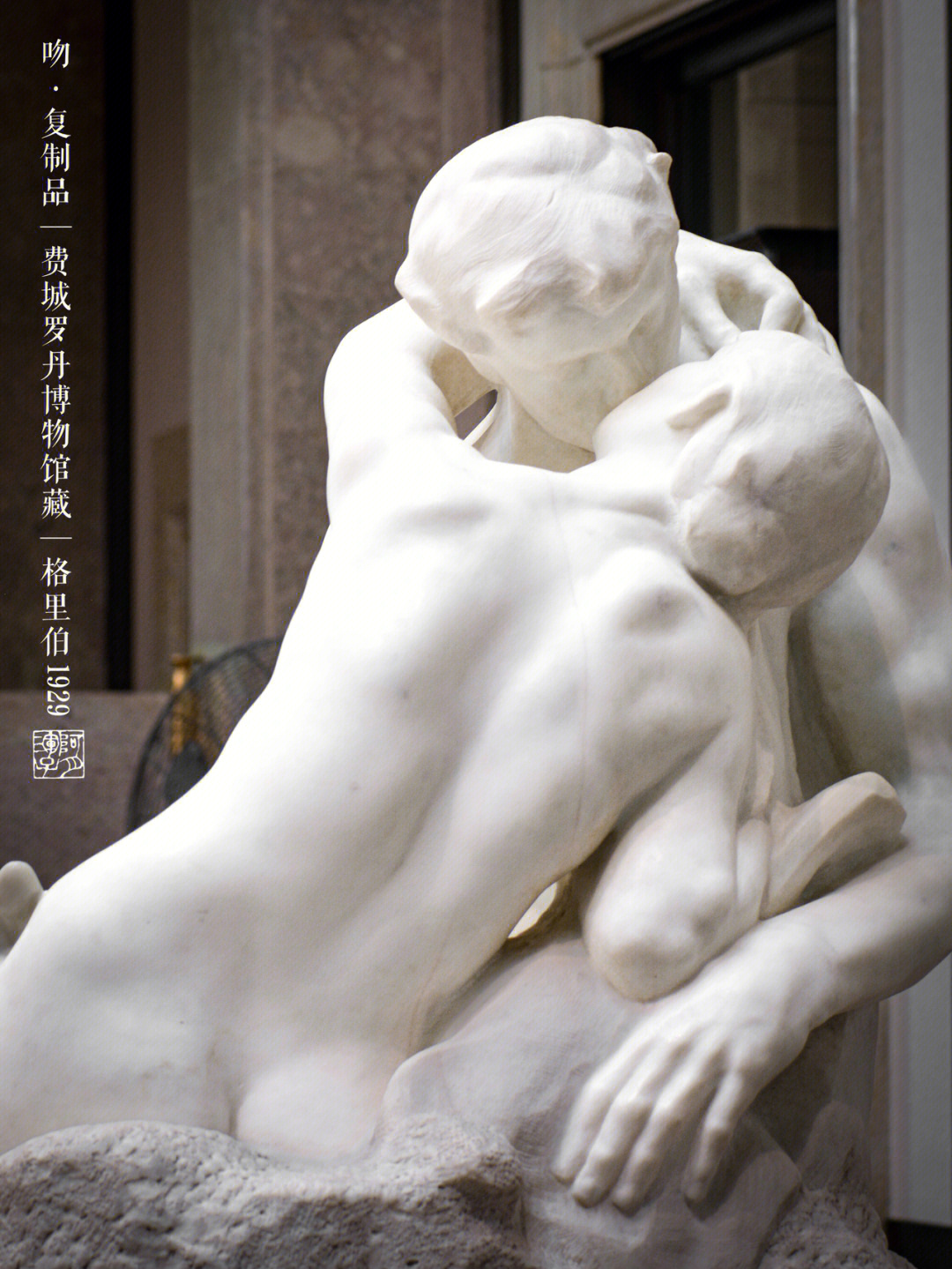

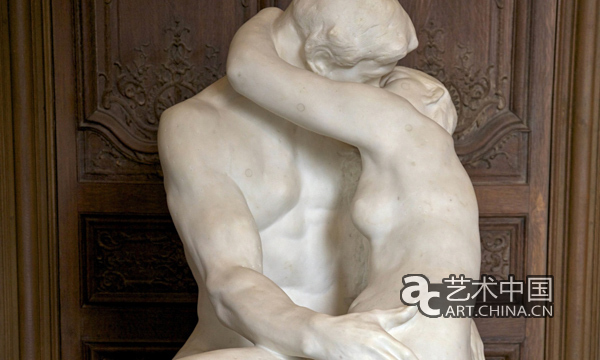

《吻》是罗丹于1882年至1886年间创作的雕塑作品,它以极富戏剧性的姿态捕捉了恋人之间深情一吻的瞬间,这尊雕塑没有宏大的构图或复杂的背景,仅是两个人物紧密相拥,男性的手轻轻托住女性的后脑勺,两人的嘴唇几乎要触碰却又保持着那份克制与温柔,罗丹以细腻入微的雕刻技巧,展现了肌肤的纹理、衣物的褶皱以及那双因爱而闪烁的眼睛,每一个细节都透露出他对人性深度的理解与敬畏。

《吻》之所以能成为经典,不仅在于其精湛的技艺,更在于它所传达的普遍情感——爱与渴望,它超越了文化和国界的界限,成为全人类共有的情感体验,罗丹本人曾说:“我试图通过这尊雕塑表达的是一种纯粹的情感,一种超越言语的、灵魂深处的交流。”这种纯粹与深刻,让《吻》成为了无数人心中关于爱情最美好的隐喻。

文学之吻:布朗的深情叙述

与罗丹的《吻》在艺术领域内独树一帜相呼应的是,在文学领域内,詹姆斯·费尼莫尔·布朗的小说《最后的莫希干人》(The Last of the Mohicans)中也描绘了一段深刻而动人的爱情故事,虽然布朗的作品并非直接以“吻”为主题,但其中对自然、冒险与爱情的细腻描绘,以及人物间那份克制而炽热的情感交流,与罗丹《吻》所传达的精神不谋而合。

在《最后的莫希干人》中,布朗以宏大的历史背景为框架,穿插了印第安人与殖民者之间的冲突,以及主人公们之间错综复杂的情感纠葛,对爱情的表现尤为细腻,尤其是当两位主角在危急时刻相互扶持、彼此凝视的场景,虽未直接描绘“吻”,但那份无需言语的默契与深情,与《吻》中人物的静谧而热烈的情感状态有着异曲同工之妙,布朗通过文字构建了一个充满爱与牺牲的世界,让读者在字里行间感受到爱的力量与美好。

艺术与文学的跨界对话

罗丹的《吻》与布朗的文学作品虽然分属不同的艺术形式——雕塑与小说——但它们在探讨爱情、人性及情感表达上有着深刻的共鸣,两者都以各自独特的方式,捕捉并诠释了人类共有的情感体验——那是一种超越时间与空间限制、直击心灵深处的力量。《吻》以其静态而永恒的形态,让观者仿佛能听到那未说出口的话语和感受到那份深沉的爱;而布朗则通过生动的叙述和细腻的心理描写,让读者仿佛置身于那个充满爱恨情仇的故事之中。

这种跨界对话不仅展现了艺术与文学之间微妙的联系,也启示我们:无论是在静态的雕塑中还是在流动的文字里,艺术家和作家都在努力探索并传达那些触动人心、跨越时代的普遍情感,罗丹与布朗虽处不同时代、使用不同媒介,但他们共同创造了一个关于爱、美与永恒的宇宙,让后世之人得以在其中寻找共鸣、感悟生活。

罗丹的《吻》与詹姆斯·费尼莫尔·布朗的作品共同证明了艺术与文学在表达人类情感上的无限可能,它们提醒我们,无论是通过冰冷的石材塑造出的永恒瞬间,还是通过文字编织出的情感世界,都能触动人心最柔软的部分,在这个快节奏的时代里,《吻》不仅是一尊雕塑那么简单,它是一种对纯真爱情的颂歌,是对人性深度的一次致敬;而布朗的作品则是对复杂情感世界的深刻剖析,是对爱与牺牲的深刻理解,两者虽形式迥异,却共同构建了一个关于爱、美与永恒的梦幻世界,让我们在欣赏与阅读中不断反思自我、感悟生活。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...