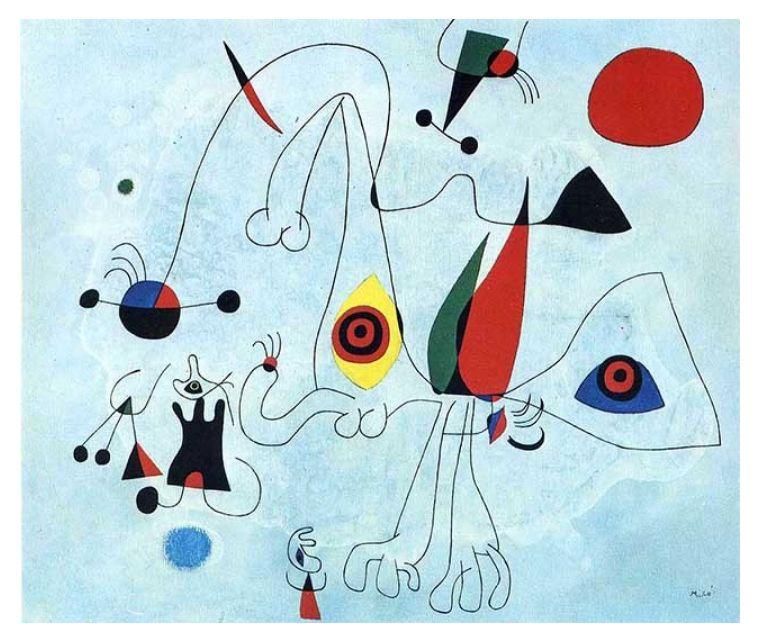

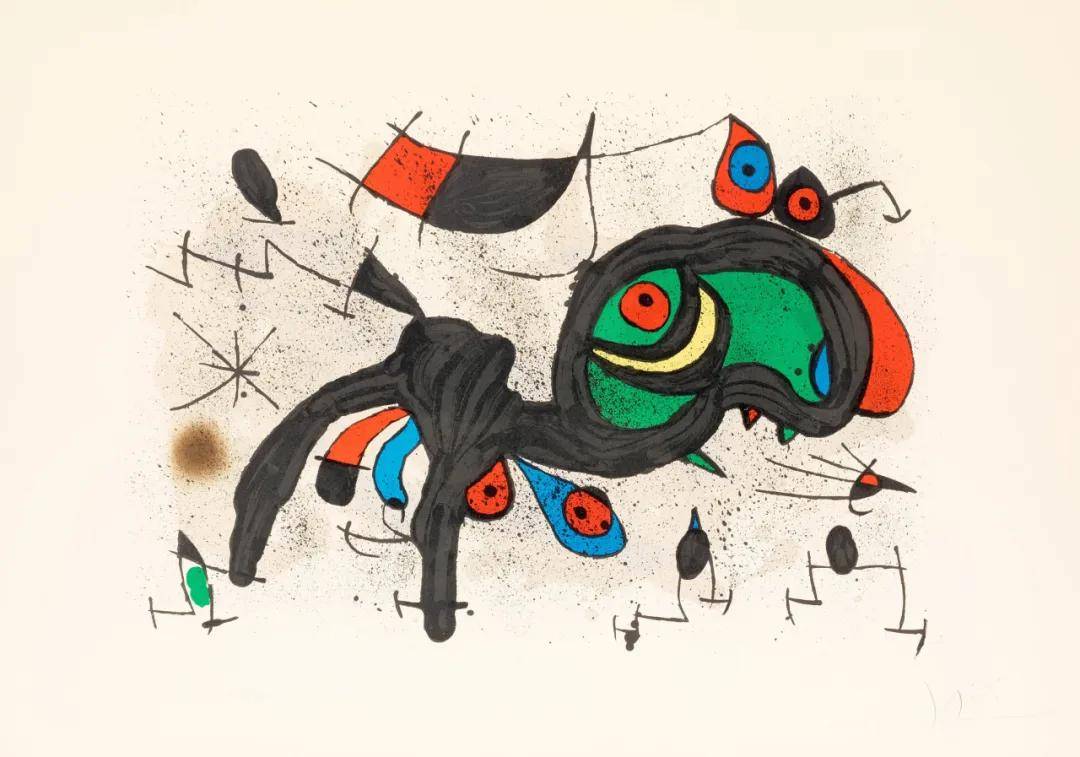

米罗的梦幻世界充满了超现实主义的色彩和独特的艺术风格。他的作品常常以儿童般的纯真和自由为特点,通过抽象的形状、色彩和符号来传达深层的情感和思想。米罗的画作中,常常出现的人物、动物和自然元素被巧妙地组合在一起,形成一种奇妙的、梦幻般的场景。他运用鲜艳的色彩和大胆的线条,创造出一种既熟悉又陌生的视觉效果,让观众在欣赏作品的同时,也能感受到一种超越现实的、梦幻般的体验。米罗的艺术风格不仅影响了20世纪的绘画艺术,也对现代艺术和设计产生了深远的影响。他的作品鼓励人们以全新的视角看待世界,探索内心深处的梦想和想象。

米罗(Joan Miró,1903-1983),这位西班牙超现实主义大师,以其独特的艺术语言和无尽的创造力,在20世纪的艺术界中独树一帜,他的作品不仅挑战了传统绘画的界限,还引领了人们进入一个充满幻想与自由的视觉领域,米罗的创作涵盖了多个时期和风格,从早期的具象表现到后来的抽象表达,每一幅作品都是他对内心世界和宇宙奥秘的深刻探索,本文将深入解析米罗的几大代表作品,探讨其艺术风格与创作理念,带领读者走进这位艺术巨匠的梦幻世界。

早期作品:具象与超现实的融合

米罗早期的作品往往融合了具象元素与超现实主义的梦幻色彩,这一时期的代表作如《人鱼》(1925年)和《静物与菲格罗亚肖像》(1927年),展示了艺术家对自然与人类形象的独特解读,在《人鱼》中,米罗将人类与海洋生物的形态巧妙结合,创造出一种既熟悉又奇异的生物,这种混合不仅挑战了观众的认知,也反映了米罗内心世界的复杂与多元,而《静物与菲格罗亚肖像》则通过日常物品与人物形象的并置,展现了超现实主义中“非理性”的美学追求。

抽象时期的探索:形式与色彩的自由

随着艺术实践的深入,米罗逐渐转向更为抽象的表达方式,这一转变体现在他的《星形广场》(1929年)和《哈里昆的狂欢》(1925年)等作品中,在《星形广场》中,米罗用简单的几何形状和鲜明的色彩构建了一个充满动感与活力的画面,这个作品不仅是对城市生活的隐喻,也是对人类社会复杂性的抽象表达,而《哈里昆的狂欢》则是一个完全抽象的世界,各种形态的生物和图案在画面上自由穿梭,展现了米罗对梦境与现实边界的模糊处理。

符号与主题的重复:宇宙观的构建

米罗的作品中经常出现一些重复的符号和主题,如飞翔的鸟、星星、月亮等,这些元素不仅是视觉上的装饰,更是艺术家内心宇宙观的体现。《月亮之子》(1966年)中,一个孩子骑在月亮上,象征着对未知世界的向往和对宇宙和谐共存的愿景。《鸟与女人》(1968年)则通过女性形象与鸟类的结合,探讨了生命、自然与宇宙之间的深刻联系,这些作品中的符号和主题不仅仅是视觉上的重复,更是米罗对宇宙、生命和存在本质不断探索的象征。

技法与材料的创新:实验性绘画

米罗在技法上的创新同样令人瞩目,他不仅擅长使用传统的油画和水彩,还大胆尝试拼贴、剪纸等技法,甚至直接在画布上喷洒颜料,这种对材料和技法的实验性使用,使得他的作品充满了活力和即兴创作的魅力。《西班牙常青藤》(1967年)就是这一时期的一个典型例子,作品中结合了拼贴和喷绘技法,使得画面既有着植物的细腻纹理,又有着抽象表达的自由奔放。

艺术理念:超现实主义与直觉主义

米罗的艺术理念深受超现实主义和直觉主义的影响,他相信艺术应该超越逻辑和理性的限制,直接表达内心的感受和直觉,在创作过程中,米罗常常让灵感自由流淌,不拘泥于传统的构图和色彩搭配,这种对“自动性”绘画的追求,使得他的作品充满了即兴创作的惊喜和不可预测性。《星形广场》和《哈里昆的狂欢》正是在这种理念下诞生的杰作,米罗认为,艺术家的任务就是通过作品传达这种“无意识”的智慧,让观众在观赏时能够触及自己内心的深处。

米罗的作品不仅是对个人内心世界的探索,也是对人类共通情感和宇宙奥秘的深刻反思,他的艺术语言超越了时间和空间的限制,以其独特的魅力和深远的意义,成为了20世纪乃至当代艺术中不可或缺的一部分,无论是具象与抽象的融合、符号与主题的重复、技法的创新还是艺术理念的独特性,都让米罗的作品在艺术史上占据了举足轻重的地位。

在今天这个快速变化、信息爆炸的时代,米罗的作品提醒我们,保持对未知的好奇、对内心的倾听以及对美的追求是何等重要,他的艺术不仅是视觉上的盛宴,更是心灵的慰藉和启迪,通过米罗的作品,我们得以窥见一个既熟悉又陌生的世界,一个充满无限可能和深邃思考的艺术宇宙。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...