梵高是19世纪末至20世纪初的著名画家,他的作品和艺术理念在印象派与后印象派之间架起了一座桥梁。梵高深受印象派的影响,尤其是对光影和色彩的捕捉,但他对艺术的追求并不仅仅停留在表面,而是更加注重表达内心情感和主观感受。他通过大胆的笔触、强烈的色彩对比和独特的构图方式,将自然景物转化为充满生命力和情感的作品。,,梵高的作品在生前并未得到广泛的认可,但他的艺术理念和风格对后来的艺术家们产生了深远的影响。他的作品不仅在技术上具有创新性,更在艺术思想上推动了现代艺术的发展。他的艺术生涯虽然短暂,但他的作品和思想至今仍然被广泛研究和探讨,成为艺术史上的重要里程碑。

在艺术史的长河中,文森特·梵高(Vincent van Gogh)无疑是一位举足轻重的名字,他不仅以其独特的艺术风格和深邃的情感表达著称,更在绘画流派的发展中扮演了重要角色,关于梵高究竟属于哪个画派,一直存在争议,有人认为他是印象派的追随者,也有人视他为后印象派的先驱,梵高的艺术成就超越了单一画派的界限,他更像是印象派与后印象派之间的桥梁。

印象派的余晖

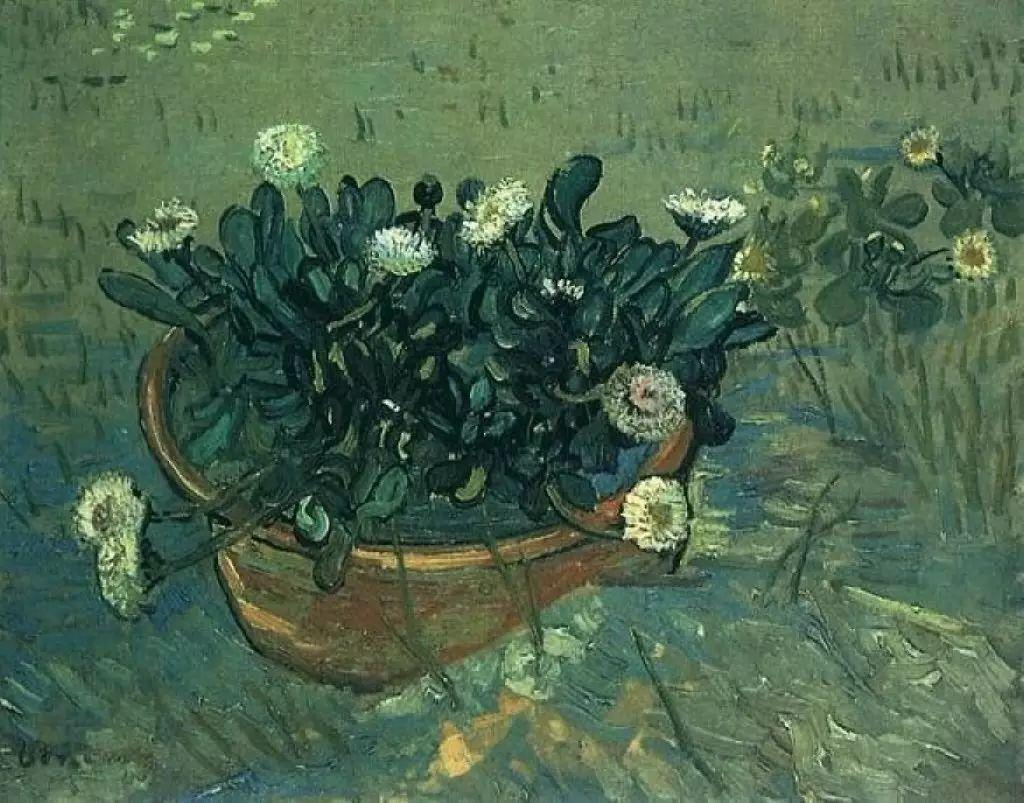

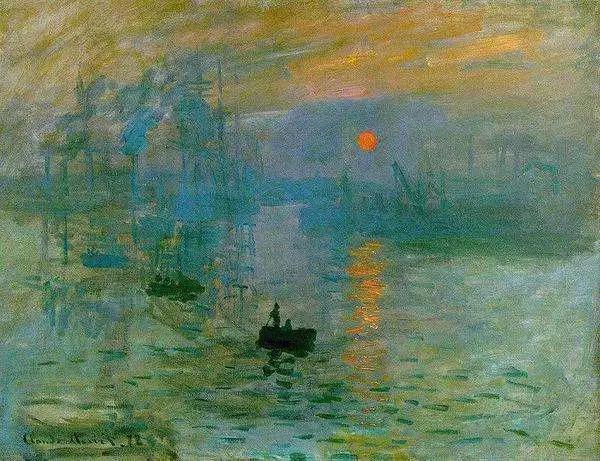

梵高早年的艺术生涯与印象派紧密相连,1886年,梵高前往巴黎,并迅速被那里的新艺术运动所吸引,当时,印象派正以其对光影变化的捕捉和色彩的直接表达而风靡画坛,梵高在巴黎期间,结识了包括克劳德·莫奈(Claude Monet)、爱德华·马奈(Édouard Manet)等在内的众多印象派大师,深受其影响,他开始尝试用更为明亮的色彩和即兴的笔触来描绘自然,这在他早期的作品如《吃土豆的人》(The Potato Eaters)中可见一斑,尽管这幅作品在技法上更接近于现实主义。

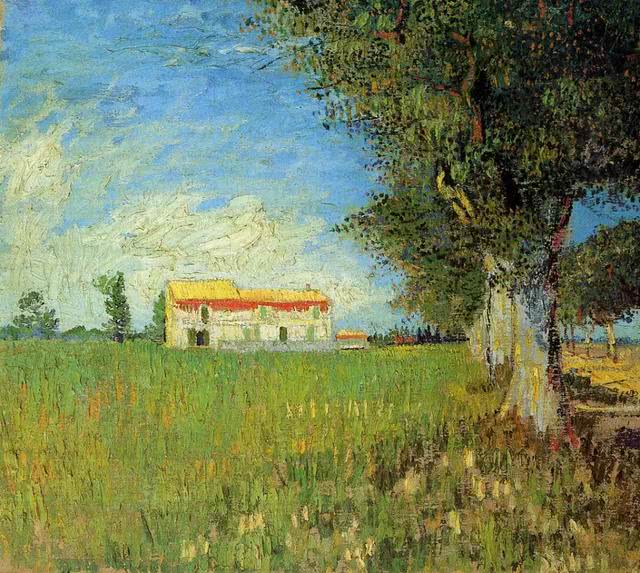

梵高在印象派的影响下,对光线的敏感捕捉和色彩的自由运用展现出了他独特的艺术天赋,他笔下的田野、星空和人物都充满了光与色的交响,这种对自然光色的直接表现,正是印象派的核心特征之一,梵高并不满足于仅仅模仿自然,他更渴望通过画作传达内心的情感和体验。

后印象派的先声

随着时间的推移,梵高逐渐超越了印象派的范畴,向更深层次的艺术探索迈进,1888年,梵高移居法国南部的阿尔勒,这里成为了他艺术生涯中最为重要的创作基地之一,在这一时期,他的作品开始展现出更为强烈的个人风格和情感表达,这标志着向后印象派的过渡。

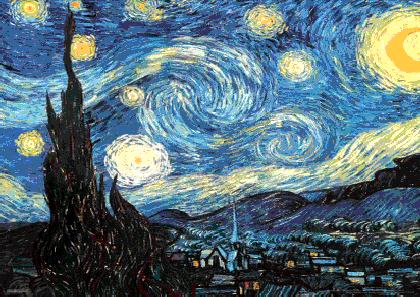

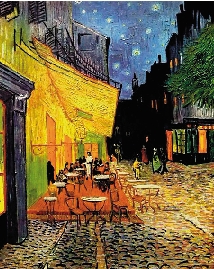

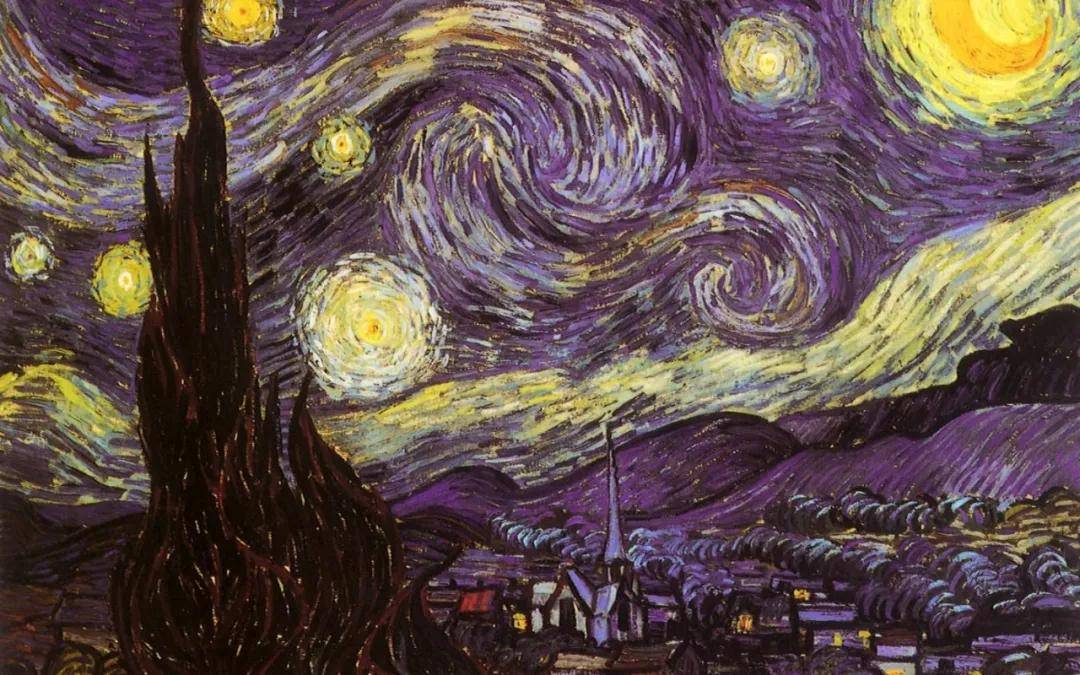

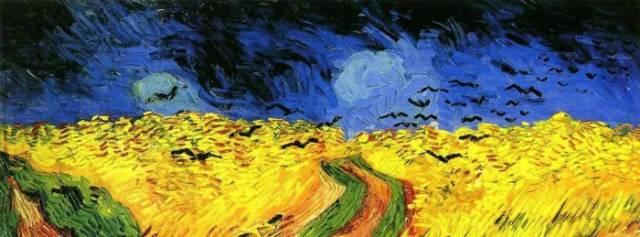

后印象派强调的是画家主观感受的传达,而非对自然的简单再现,梵高在阿尔勒的画作如《星夜》(Starry Night)、《向日葵》(Sunflowers)等,无不体现出他对自然景象的独特理解和情感投射,在《星夜》中,梵高用夸张的色彩和笔触描绘了夜空的壮丽景象,将个人的情感与自然景观融为一体;而在《向日葵》中,那金黄色的花朵仿佛在燃烧,象征着他对生命的热爱和内心的激情。

梵高的这种创作方式,明显地偏离了传统印象派对自然的客观描绘,转而强调个人情感和象征意义的表达,这种转变不仅让他在后印象派中占据了重要地位,也预示了20世纪表现主义和抽象主义的兴起。

跨越画派的桥梁

从某种意义上说,梵高既不属于纯粹的印象派,也不完全属于后印象派,他是一位跨越了两个时代的艺术家,他的作品在色彩运用、笔触处理和主题选择上,既体现了印象派对自然的直接感受和即时性表达,又融入了后印象派对内心世界的深刻探索和主观重构,这种双重属性使得梵高的艺术成为了连接两个画派的重要桥梁。

《奥维尔的教堂》(The Church at Auvers)一画中,梵高以冷静的蓝色和灰绿色调描绘了奥维尔小镇的教堂,画面中的笔触粗犷而有力,透露出一种宁静而略带忧郁的氛围,这幅作品既体现了梵高对自然景物的细腻观察和色彩运用能力(这是印象派的特点),又展现了他对画面结构和情感表达的深刻思考(这是后印象派的特征)。

艺术史上的独特地位

正因为梵高的艺术跨越了多个流派和时代,他的作品在艺术史上的地位显得尤为独特和重要,他不仅是一位杰出的画家,更是一位探索人类情感和精神世界的先驱,梵高的艺术成就启示了后来的艺术家们:绘画不仅仅是视觉的再现,更是内心情感的抒发和创造力的释放。

在梵高的作品中,我们看到了他对光影的敏感捕捉、对色彩的大胆运用以及对内心世界的深刻挖掘,这些元素共同构成了他独特的艺术风格,也让他成为了后印象派乃至整个现代艺术的重要代表人物之一。

梵高既不属于纯粹的印象派也不完全属于后印象派,他是一位在两个画派之间游走的艺术家,他的作品既体现了对自然光色的直接感受和即时性表达(印象派特征),又融入了个人情感、内心世界和象征意义的深刻探索(后印象派特征),将梵高简单地归为某一画派是不够准确的,他更像是一个跨越时代、融合多种艺术风格的桥梁人物,为后来的艺术家们提供了无尽的启示和灵感。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...