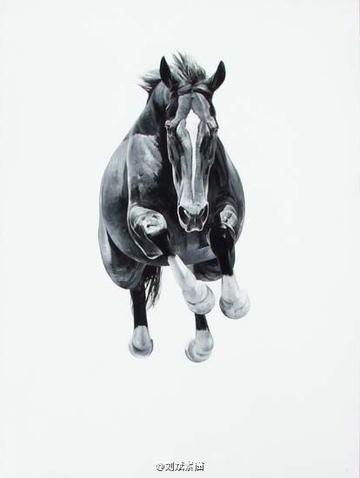

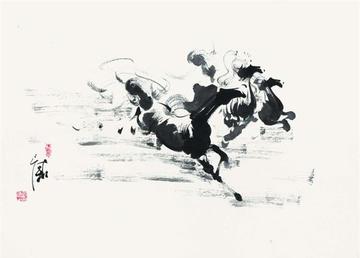

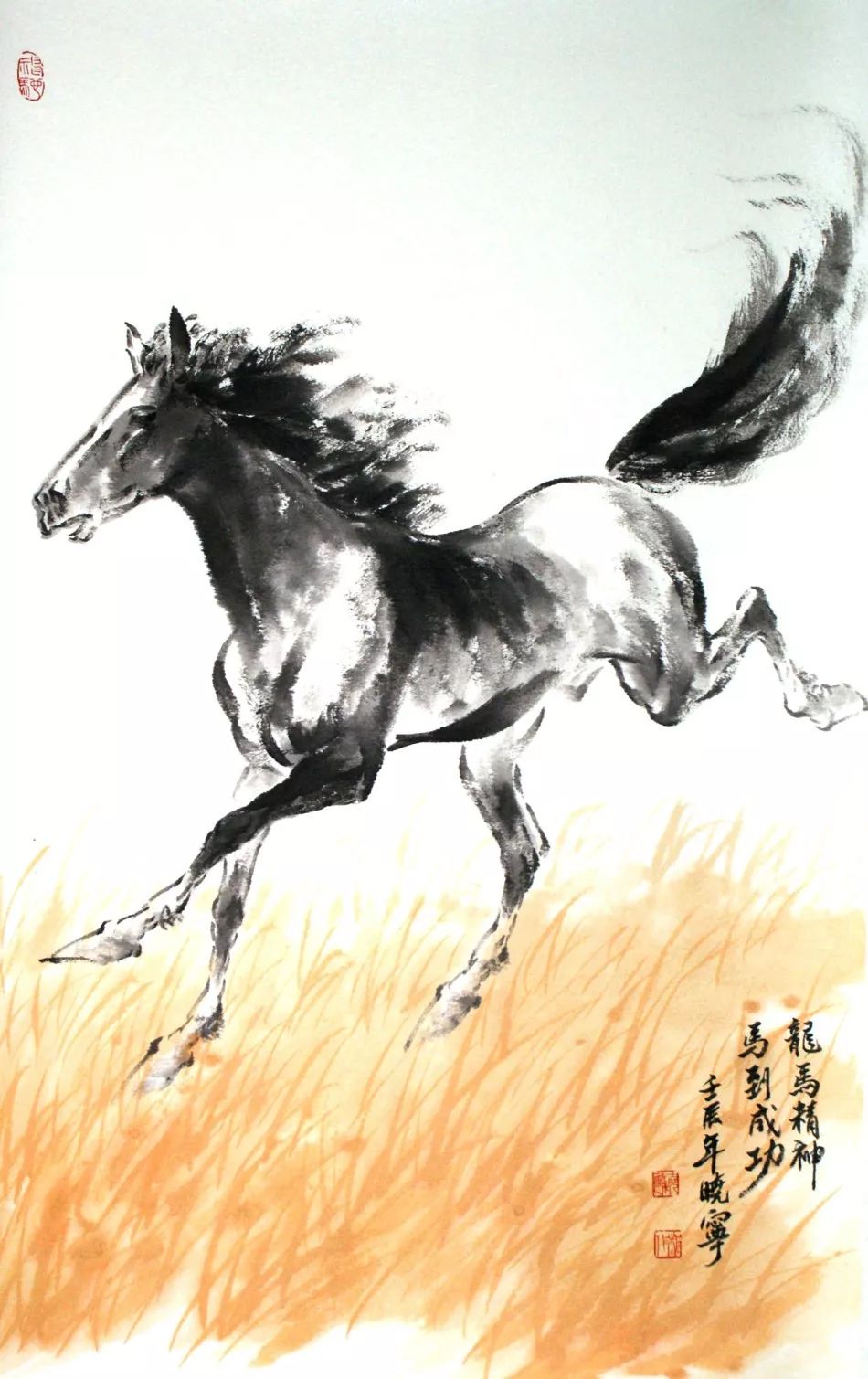

画马,是中国传统绘画中极具魅力的艺术形式之一。在笔墨间,画家们通过细腻的线条和墨色的浓淡变化,将马匹的奔腾与灵动表现得淋漓尽致。画中的马儿或疾驰、或驻足、或回首,形态各异,栩栩如生。,,画家们常常运用“以形写神”的技法,通过马匹的姿态、肌肉的张力以及眼神的灵动,来传达出马匹的精神状态和内在力量。他们还会在画中融入自己的情感和感悟,使画作不仅仅是马匹的写实描绘,更是画家内心世界的抒发。,,在笔墨的挥洒中,画家们追求的是一种“意在笔先”的境界,即通过笔墨的流动和变化,来传达出马匹的生动与灵性。这种艺术形式不仅展现了画家们的技艺和才华,更体现了他们对自然和生命的深刻理解和感悟。

在中国传统艺术中,画马不仅是一种技艺的展现,更是艺术家情感与哲思的寄托,自古以来,马作为力量、速度与自由的象征,深受文人墨客的喜爱,其形象在画布上得以永恒定格,传递着一种超越时空的生机与活力,本文将探讨画马艺术的魅力、历史渊源、技法特点以及它在中国文化中的独特地位。

历史渊源:千年的马文化积淀

画马的历史可以追溯到远古时期,那时的人们在洞穴壁画中就已开始描绘马的形象,用以记录生活、祈求丰收或作为图腾崇拜,进入封建社会后,随着绘画技艺的不断发展,画马艺术逐渐成为一种独立的艺术门类,并涌现出众多杰出的大师,如唐代韩干的《照夜白图》,以细腻的笔触描绘了唐玄宗的爱马神骏非凡;五代南唐的卫贤则以《鹿鹤同春图》中的马群,展现了马群奔腾的壮观场景,这些作品无不彰显了画马艺术的深厚底蕴。

技法特点:形神兼备的追求

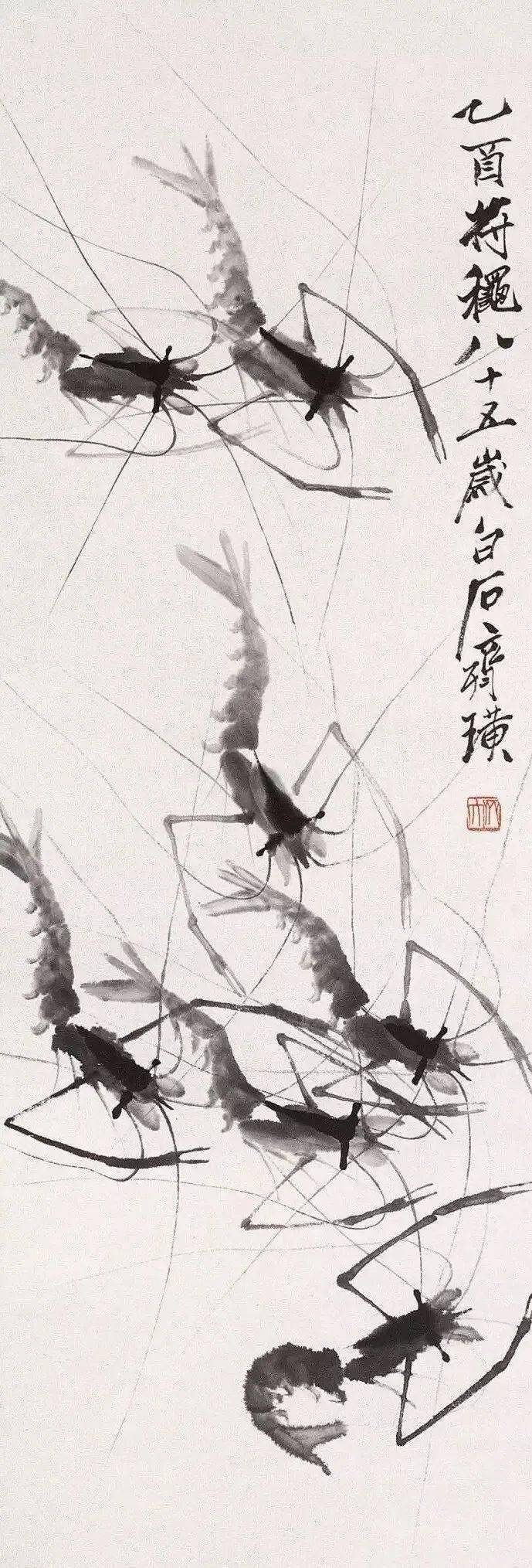

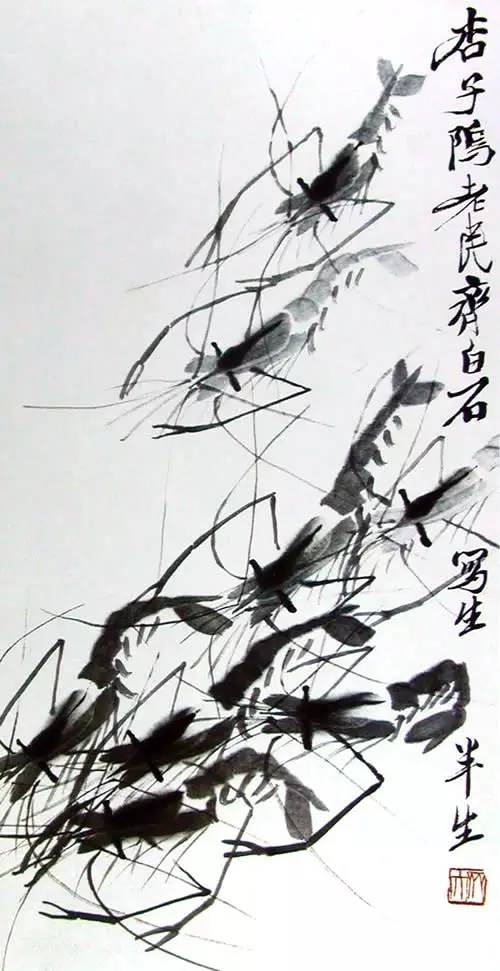

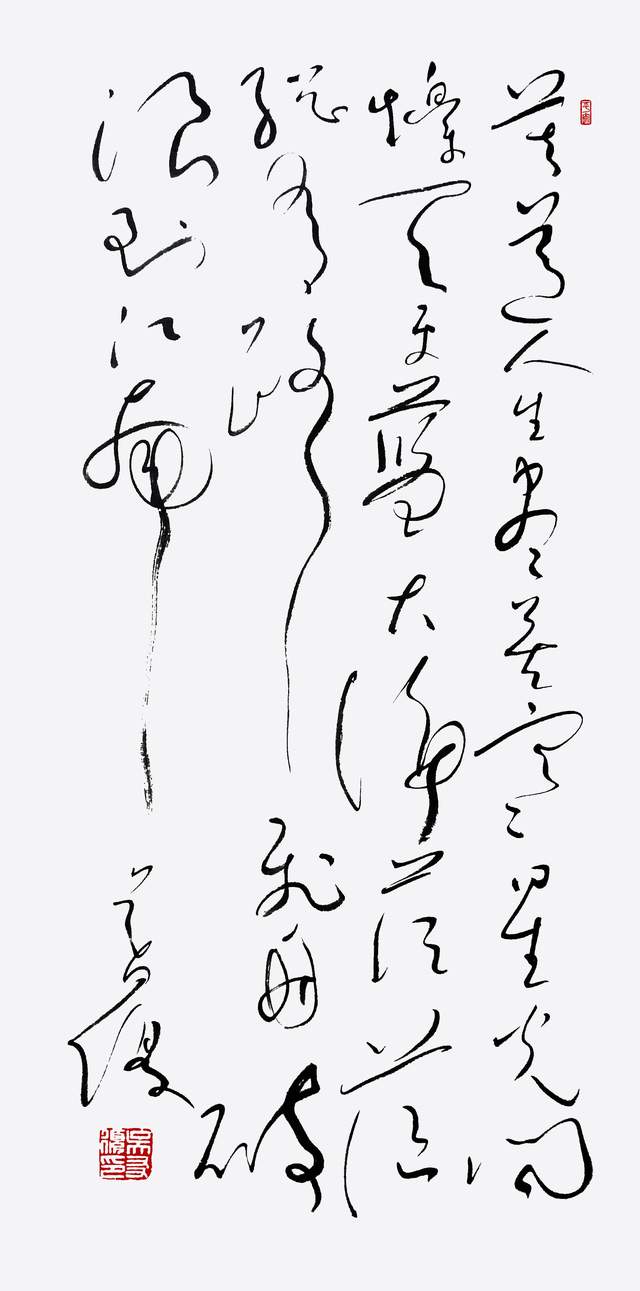

画马技法讲究“形神兼备”,即不仅要准确捕捉马的外形特征,更要传达出其内在的精神气质,画家们通过长期的观察与练习,能够精准地描绘出马的不同姿态:从静立的温顺到奔跑的激昂,从低头饮水的宁静到昂首嘶鸣的威武,在技法上,工笔与写意并存,工笔马注重细节的精致,如徐悲鸿先生的《徯奇徯骏图》,每一根毛发的刻画都力求精准;而写意马则追求笔墨的淋漓尽致,如齐白石老人的《田横五百士》,以简练的笔触传达出马的奔腾气势和不屈精神。

情感寄托:自由与力量的象征

画马不仅仅是技艺的展示,更是画家情感与理想的抒发,在中国文化中,马是自由与力量的化身,是文人心中那份不羁与追求的写照,宋代苏轼曾有诗云:“竹马归来乘明月,不胜鞍上快驰驱。”诗句中透露出对自由生活的向往和对个人价值的追求,画家们通过画马,表达了对个人英雄主义、对国家兴亡的责任感以及对自然之美的敬畏,如黄胄先生的《群马图》,不仅展现了马的雄壮之美,更寓含了作者对国家民族复兴的深切期望。

现代影响:传统与创新的融合

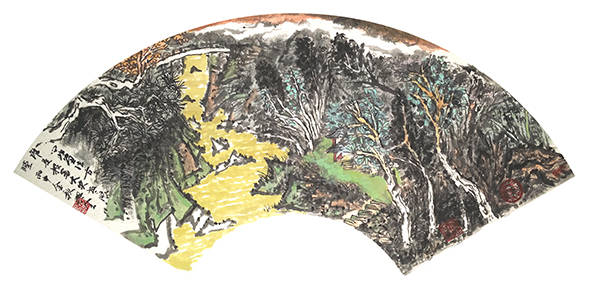

随着时代的发展,画马艺术也在不断演变与创新,当代画家在继承传统技法的同时,融入了更多的现代元素和审美视角,使画马作品更加多元化和国际化,一些艺术家尝试用现代水墨或混合媒介来表现马的不同面貌,既保留了传统国画的韵味,又赋予了新的时代特征,这种跨界尝试不仅丰富了画马艺术的表现形式,也使其更加贴近现代人的审美需求和情感共鸣。

画马艺术,作为中国传统文化的重要组成部分,它不仅仅是一种视觉上的享受,更是一种精神的传承与对话,每一幅画作背后,都蕴含着画家对生命、自然与社会的深刻思考,在快速变化的现代社会中,画马艺术以其独特的魅力,继续激发着人们对美好、自由与力量的向往,它像一匹永不停歇的骏马,在历史的长河中奔腾向前,跨越时空的界限,连接着过去与未来,让人们在笔墨间感受到那份永恒的灵动与力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...