中国书法网曾是一个集书法作品展示、交流、学习于一体的网络平台,但近年来逐渐消失在公众视野中。这一现象反映了网络时代文化传承与变迁的挑战和机遇。随着数字化技术的发展,书法等传统文化面临着新的传播方式和受众群体,同时也面临着被边缘化、商业化的风险。中国书法网等平台的消失,提醒我们需要在文化传承中注重传统与现代的融合,以及在商业利益与文化价值之间找到平衡点。也需要通过教育、媒体等手段,让更多人了解和欣赏书法等传统文化,推动其在新时代中的传承和发展。

在信息爆炸、数字技术日新月异的今天,互联网成为了连接世界、传播文化的桥梁,曾几何时,一个名为“中国书法网”的网站,在众多书法爱好者的心中占据着不可替代的位置,它如同一座灯塔,照亮了无数人对传统书法艺术的探索之路,随着岁月的流逝,不少人发现“中国书法网”似乎在互联网的海洋中悄然消失了,这不禁让人心生疑惑:中国书法网怎么没有了?

一、辉煌过往:中国书法网的兴起与影响

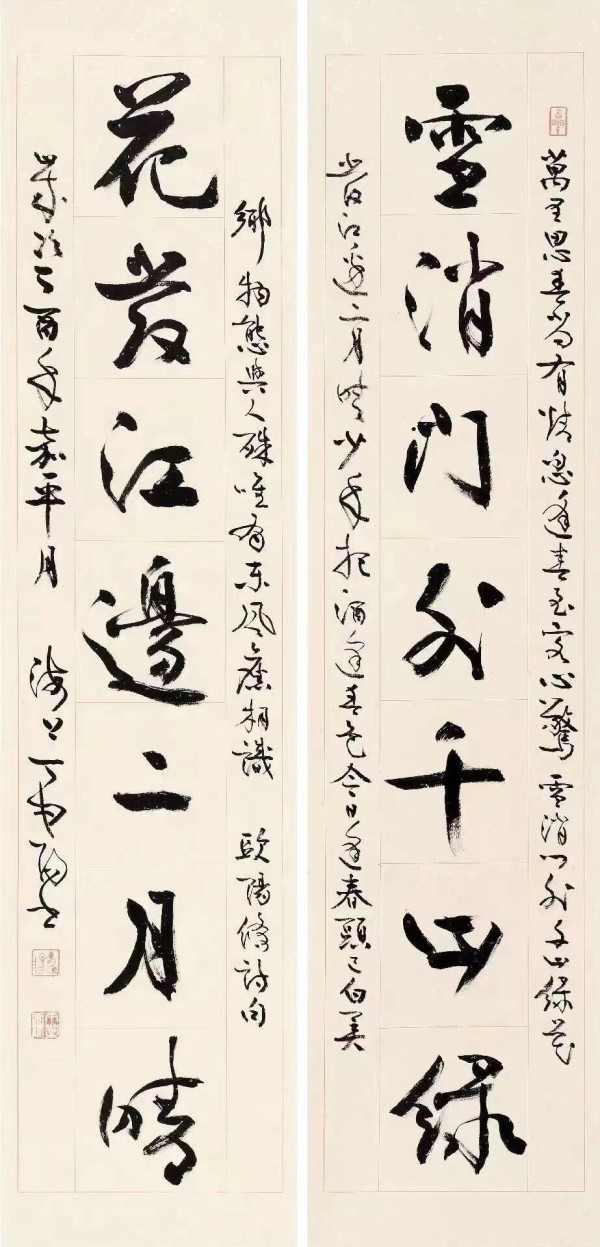

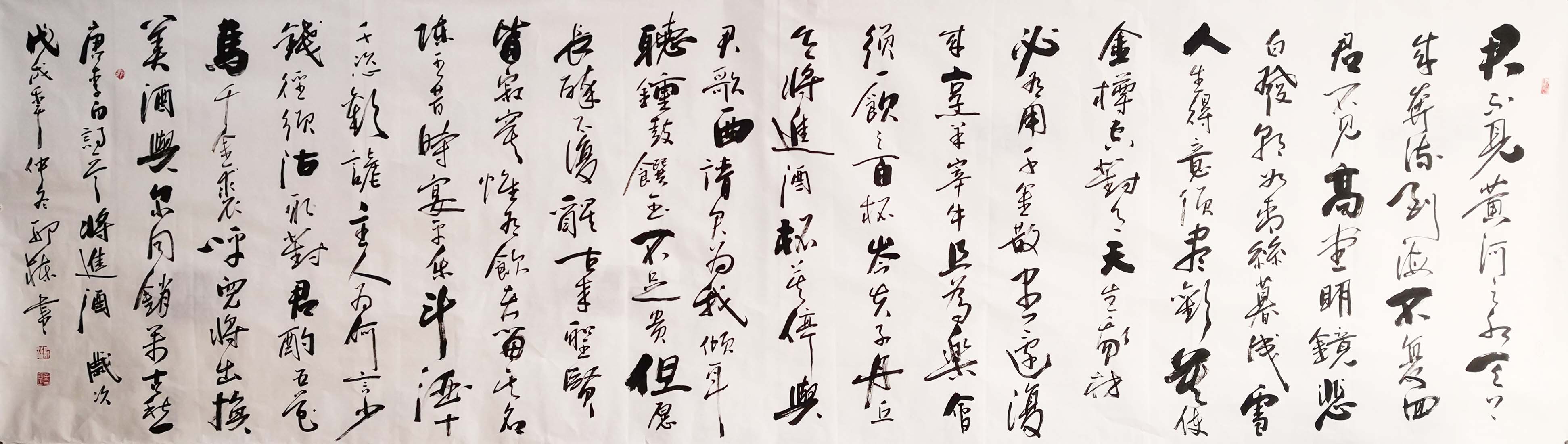

回溯至互联网发展的早期阶段,2000年左右,“中国书法网”应运而生,它不仅是一个简单的信息发布平台,更是一个集书法学习、交流、展示于一体的综合性网站,在那个网络资源相对匮乏的年代,它如同一股清流,为热爱书法的国人提供了宝贵的在线资源,网站内设书法教程、名家作品展示、书法论坛等板块,不仅让初学者有了系统学习的途径,也让专业人士有了交流切磋的天地。

“中国书法网”的兴起,极大地促进了书法艺术的普及与传播,它不仅收录了大量古代名家书法作品的高清图片和视频解析,还定期举办线上书法展览和比赛,吸引了成千上万的网友参与,在那个没有智能手机、社交媒体尚未完全普及的年代,它成为了许多人了解传统文化、陶冶情操的重要窗口。

二、消失之谜:技术迭代与市场变迁

随着时间的推移,“中国书法网”逐渐淡出了人们的视野,究其原因,是多方面因素共同作用的结果。

1. 技术迭代与平台转型

随着移动互联网的快速发展和智能设备的普及,网络环境发生了翻天覆地的变化,以微信、微博为代表的社交媒体平台迅速崛起,以其便捷性、即时性和互动性吸引了大量用户,相比之下,“中国书法网”由于技术更新滞后、用户体验不足等问题,逐渐失去了用户的青睐,一些新兴的在线教育平台和APP如雨后春笋般涌现,它们在功能上更加丰富多样,用户体验更为优化,从而吸引了原本依赖“中国书法网”的用户群体。

2. 版权与运营问题

在版权意识日益增强的今天,“中国书法网”在运营过程中可能遭遇了版权纠纷和法律风险,由于早期互联网版权保护机制的不完善,网站在收录和传播大量书法作品时可能未获得原作者的授权或支付相应费用,这为后续的运营埋下了隐患,加之运营资金不足、维护不善等问题,最终导致网站难以持续运营而关闭。

3. 用户习惯与需求变化

随着社会整体文化水平的提高和多元化娱乐方式的兴起,人们的兴趣爱好和消费习惯也在不断变化,一些年轻用户可能更倾向于通过短视频、直播等新兴媒介来获取信息和娱乐,而不再局限于传统的文字阅读和论坛交流,这种用户习惯的转变,使得“中国书法网”这类传统型网站逐渐失去了其原有的吸引力。

三、文化传承与反思:寻找新的“灯塔”

“中国书法网”的消失,不仅仅是某个具体网站的兴衰史,更是传统文化在数字化时代传承与变迁的一个缩影,它提醒我们,在享受技术带来的便利时,也要关注如何更好地保护和传承传统文化,面对“中国书法网”的消失,我们应从中汲取教训并思考以下几点:

1. 强化版权保护与内容创新

在数字化时代,版权保护是文化传承的重要基石,无论是传统媒体还是新媒体平台,都应严格遵守相关法律法规,尊重原创作者的知识产权,要不断创新内容形式和传播方式,以适应不同用户群体的需求和习惯。

2. 推动跨界合作与资源共享

传统文化的传播不应局限于单一平台或渠道,应鼓励不同领域、不同平台的跨界合作,实现资源共享和优势互补,可以与教育机构、文化馆所等合作开展线上线下的书法教学活动;也可以与科技公司合作开发更加智能化的书法学习工具和APP等。

3. 培养年轻一代的兴趣与参与

年轻一代是未来文化传承的主力军,应通过多种方式激发他们对传统文化的兴趣和参与度,比如举办青少年书法比赛、开设线上书法兴趣小组等,让年轻人在实践中感受书法的魅力并传承下去。

“中国书法网”的消失虽然令人惋惜,但它留给我们的不仅是回忆和思考,在这个快速变化的时代里,如何让传统文化在数字化浪潮中焕发新生机、找到新的“灯塔”,是我们每个人都需要思考的问题,通过强化版权保护、推动跨界合作、培养年轻一代的兴趣与参与等措施,我们可以为传统文化的传承与发展贡献一份力量,毕竟,文化的根脉不能断绝于数字洪流之中,它需要我们在每一个时代都为其点亮一盏明灯。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...