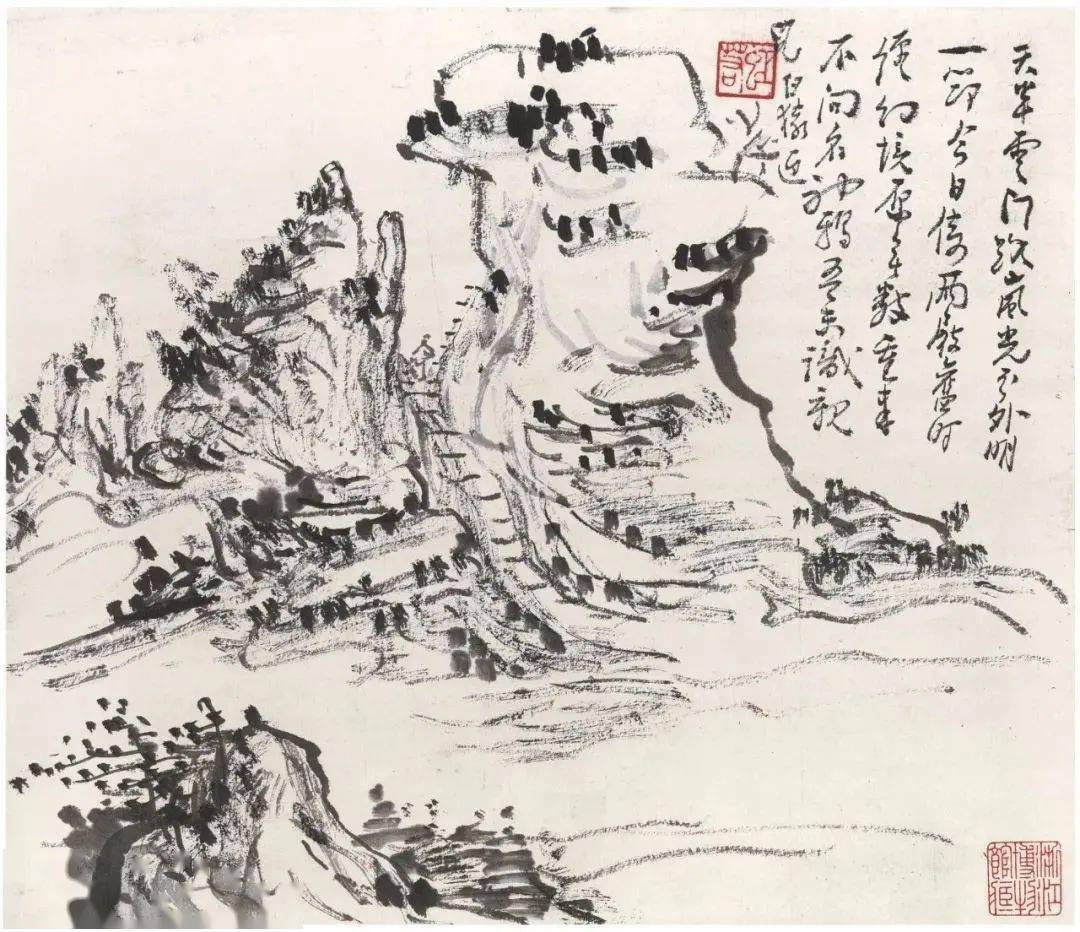

国画竹子叶子的画法,强调笔墨间的自然韵律。要掌握正确的握笔姿势和运笔技巧,以表现出竹叶的灵动和生命力。在墨色的运用上,要掌握“干湿浓淡”的技巧,使竹叶的形态更加生动自然。在构图上,要注意竹叶的疏密、大小、方向等,以形成和谐的整体效果。在具体画法上,可以先用淡墨勾勒出竹叶的轮廓,再用浓墨点染出叶子的纹理和质感。要注意竹叶之间的穿插和重叠,以表现出竹叶的层次感和空间感。通过这样的画法,可以表现出竹子在风中摇曳的姿态和生命力,使画面更加生动、自然、富有韵律感。

在中国传统绘画中,竹子以其独特的韵味和象征意义,成为了文人墨客笔下常青的题材,尤其是竹叶的描绘,不仅体现了画家对自然之美的深刻理解,更蕴含了中国人对于“气节”、“坚韧”与“高洁”等精神品质的追求,国画中的竹叶画法,以其独特的笔墨技巧和意境表达,展现了东方艺术的独特魅力,本文将详细介绍国画中竹子叶子的基本画法,从选材、用笔、用墨到构图,旨在为初学者及爱好者提供一份详尽的指南。

一、选材与工具准备

国画竹叶的绘制,首先需要准备合适的工具,主要包括毛笔(如大提笔、中号狼毫)、宣纸(生宣或半生半熟)、墨汁、砚台以及调色盘等,毛笔的选择至关重要,大提笔适合表现竹叶的宽大与洒脱,而狼毫则能更好地控制细节,展现竹叶的细腻与灵动,宣纸的选择上,生宣吸水性强,适合表现水墨的淋漓尽致;半生半熟则介于两者之间,既有一定的吸水性又能保持一定的纸面效果,适合初学者掌握。

二、基本笔法与墨法

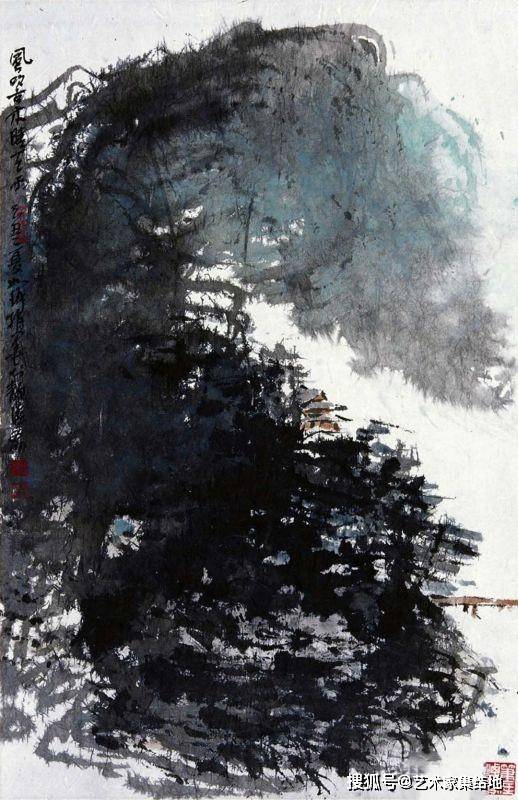

国画竹叶的绘制,离不开“中锋”、“侧锋”以及“逆锋”等基本运笔技巧,中锋行笔,线条圆润流畅,适合勾勒竹叶的主脉;侧锋则能表现出竹叶边缘的丰富层次和变化;逆锋则常用于勾勒叶尖,产生飞白效果,增添竹叶的生动感,墨法则需掌握“浓淡干湿”,浓墨使竹叶显得苍劲有力,淡墨则显得清新脱俗,干湿变化则能表现竹叶在不同光照下的质感与动感。

三、竹叶的基本形态与结构

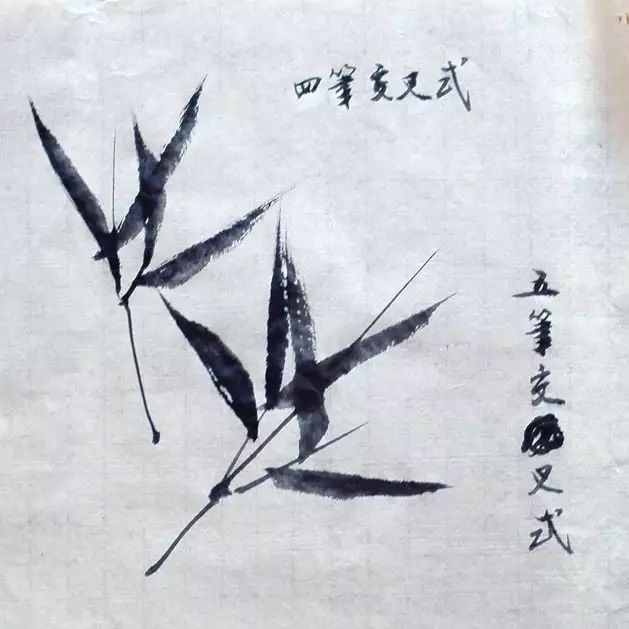

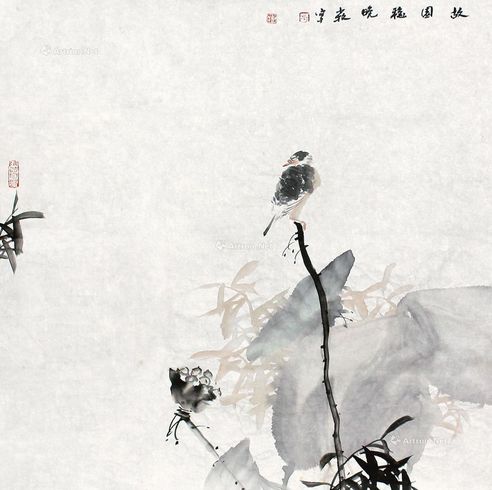

国画中的竹叶形态多样,常见的有“剑形”、“扇形”和“羽状”等,剑形叶如同一把把利剑直指云天,象征着刚正不阿的精神;扇形叶则显得更为宽展,常用于表现竹林间的疏朗与开阔;羽状复叶则多见于一些特殊种类的竹子,其叶片轻盈飘逸,富有变化,在绘制时,需注意竹叶的组合规律和生长态势,一般遵循“疏密有致”、“错落有致”的原则,使画面既不显杂乱又富有层次感。

四、具体画法步骤

1、起稿与构图:先用淡墨轻轻勾勒出竹叶的大致轮廓和基本结构,注意整体布局的平衡与和谐,初学者可先从简单的单片叶子开始练习,逐渐过渡到多片叶子的组合。

2、主脉勾勒:使用中锋行笔,以浓墨勾勒出每片竹叶的主脉,力求线条流畅而有力,主脉的走向应符合自然生长的规律,不可生硬。

3、侧锋铺叶:换用侧锋,以淡墨或稍干的墨色铺开竹叶的边缘部分,注意边缘的虚实变化和叶片之间的遮挡关系,使叶片看起来更加自然生动。

4、细节处理:在主脉和边缘铺好后,可适当用逆锋勾勒出叶尖的飞白效果,增加叶片的立体感和动感,对于一些细小的叶脉或纹理也可进行适当的表现,以增强画面的细节感。

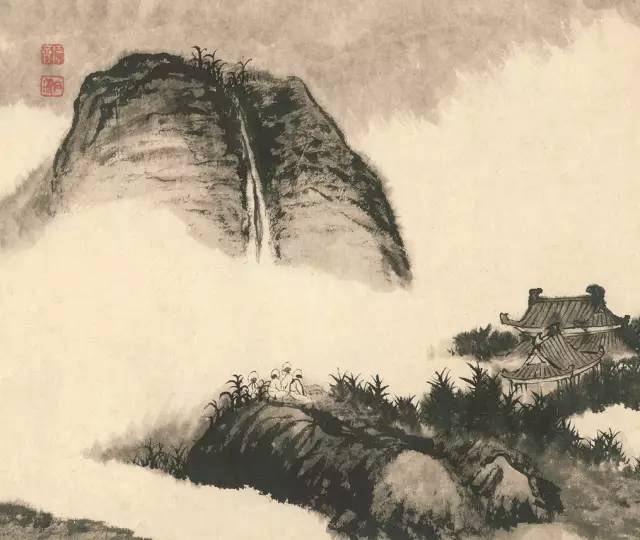

5、层次与光影:在完成单片竹叶后,需考虑整组竹叶的层次感和光影效果,通过墨色的浓淡变化和叶片的疏密排列,营造出竹林间的光影交错和空气感。

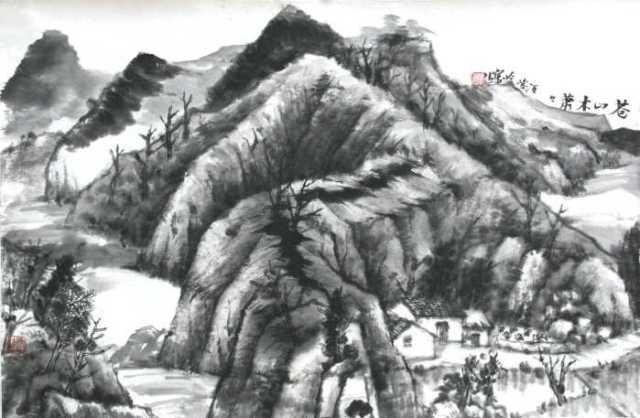

6、背景与氛围:最后可适当添加背景或留白来增强画面的意境,背景可用淡墨渲染出远山或云雾效果,使竹叶更加突出;留白则能营造出一种空灵而深远的氛围。

五、创作心得与注意事项

多观察自然:国画讲究“师法自然”,多观察真实的竹林,了解不同光照、角度下竹叶的变化,对提高画技大有裨益。

勤加练习:笔墨技巧需要长时间的练习才能熟练掌握,建议初学者从简单的单片叶子开始练习,逐渐增加难度和复杂度。

注重意境:国画不仅仅是技巧的展现,更是意境的表达,在绘制竹叶时,要力求表现出竹子所蕴含的精神内涵和艺术家的情感寄托。

保持心境平和:国画创作需要心境平和、气定神闲,在绘画过程中保持冷静的心态,有助于更好地把握笔墨的节奏和力度。

创新与传承:在继承传统技法的同时,也要勇于创新,可以尝试不同的构图、色彩或技法来表现竹叶的新面貌,使作品既有传统韵味又不失时代感。

国画中的竹子叶子画法,不仅是一种技艺的传承,更是一种文化的表达和精神的寄托,它以简练的笔墨、深远的意境和丰富的内涵,展现了中国人对自然之美的独特感悟和对理想人格的不懈追求,通过不断的练习和探索,我们不仅能掌握这门技艺的精髓,更能在这份传承中感受到中华文化的博大精深和无穷魅力,愿每一位热爱国画的朋友都能在笔墨间找到自己的心灵归宿,让这份古老的艺术在现代社会焕发出新的光彩。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...